Los intelectuales, ya fueran filósofos, científicos, artistas o incluso políticos, han tenido siempre la función social de pensar el presente, de articular las corrientes de pensamientos que servirían para organizar y reorganizar la sociedad. Fue el pensamiento de los intelectuales de la Ilustración el que configuró el quehacer de las monarquías absolutas de la segunda […]

Los intelectuales, ya fueran filósofos, científicos, artistas o incluso políticos, han tenido siempre la función social de pensar el presente, de articular las corrientes de pensamientos que servirían para organizar y reorganizar la sociedad. Fue el pensamiento de los intelectuales de la Ilustración el que configuró el quehacer de las monarquías absolutas de la segunda mitad del S. XVIII, y el mismo que germinó en la burguesía el sentimiento de levantamiento contra los autoritarismos del Despotismo ilustrado.

El acercamiento de los intelectuales (o de su pensamiento) a las masas, en Democracia, sitúa a los medios de comunicación en el rol de canal y, por tanto, de creadores de opinión. Dicho de otro modo, aquellos que influyen en la opinión pública, aquellos que articulan los relatos del mundo y generan pensamiento, son los que se han acercado a las masas desde los medios de comunicación. Son analistas políticos, comunicadores, presentadores de televisión, divulgadores… y muchos, la mayoría, son periodistas.

Por tanto, si bien siguen existiendo intelectuales «clásicos» -accesibles a través de los libros, las películas, la cultura…- puede decirse que estos periodistas, en el contexto de una democracia cuyo epicentro de la cultura popular es la televisión y donde los medios de comunicación disponen de la legitimidad de la información, cumplen en última instancia la labor de los intelectuales. Son, en el sentido de su función social, intelectuales de facto, los nuevos intelectuales.

Sin embargo, atendiendo a la tercera acepción de «intelectual» en la RAE, muchos de estos sujetos no se han dedicado, precisamente, «al cultivo de las ciencias y las letras». Y esto se refleja en la calidad de sus planteamientos, muchas veces carentes de profundidad analítica o de capacidad crítica; son columnistas o tertulianos, a menudo más preocupados por demostrar su presunta destreza con la pluma o su capacidad para generar espectáculo televisivo que por nutrir de contenido sus apreciaciones. Eso en el mejor de los casos, cuando no caen en imprecisiones, falsedades o manipulaciones del lenguaje.

¿Se puede consentir esto? Son tertulianos. Pero son periodistas. Y estos periodistas, los que mienten, tergiversan los hechos o construyen opiniones influyentes sin sostenerse en datos empíricos, no parecen entender la enorme responsabilidad que pesa sobre sus hombros; o quizás lo han entendido muy bien.

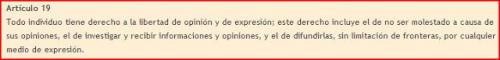

La información es un derecho de los ciudadanos. Un derecho. Y esto no lo cambia el hecho de que un periodista trabaje en un medio público o privado. Cambiará en ocasiones -por desgracia- el comportamiento profesional de ciertos periodistas, pero jamás cambiará el hecho de que la información, la comunicación social, es un bien público. Esto tiene un amparo teórico y legal. Son múltiples los documentos internacionales, declaraciones de Derechos Humanos y constituciones como la nuestra los que definen y garantizan el derecho a la libertad de expresión y de información.

Por consiguiente, de repente nos encontramos con que los periodistas no solo son intelectuales -en el sentido de creadores de opinión- sino que son lo que han sido siempre: gestores de un derecho social. Así, en tanto que creadores de opinión y gestores de la información, los periodistas están obligados a evitar las imprecisiones, las faltas, los datos falsos o engañosos y las interpretaciones, y si dan su opinión -como tienen derecho a darla-, deben basarse en hechos empíricos y demostrables. Y si no, los ciudadanos podemos señalarles y, faltaría más, los actores políticos o sociales que se sientan afectados de alguna manera, pueden expresar su versión. ¿Qué es esto de que los periodistas pongan el grito en el cielo cuando se les critica? ¿Acaso son intocables?

Quizás. Desde luego, exprimen los beneficios que les supone el relato que se ha construido sobre la libertad de expresión, que vincula el recuerdo de la censura del franquismo a la necesaria independencia que periodistas y medios precisan para contar la realidad. Esto está muy bien, el problema es que tal planteamiento ha degenerado en la idea de que cualquier indicación sobre una posible falta a la verdad por parte de un periodista o un medio, es síntoma de esa intromisión en su independencia, de su libertad de expresión -tema aparte la hipocresía de que tal independencia existe-. Y estos periodistas alimentan constantemente dicho discurso para perpetuarse en el altar de la amnistía, desde donde olvidan la importancia de los hechos para enrolarse en su particular libertinaje de interpretaciones, apreciaciones y simplificaciones, aprovechando el privilegio de tener voz y sin tolerar que nadie ose rectificarles. En algún momento, esta gente creyó estar por encima del Bien y del Mal.

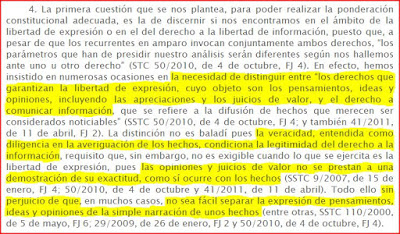

Conviene buscar algún sustento teórico a lo que se está planteando para enfrentar estos relatos mediáticos más allá del mero alegato. Y en este sentido, podemos encontrar multitud de sentencias del Tribunal Constitucional, como la 216/2013, en la que se indican las diferencias entre un derecho (libertad de expresión) y otro (libertad de información), para situar el marco de compatibilidad y las exigencias en cada uno. Y lo que indica, principalmente, es que si bien la libertad de expresión -que incluye pensamientos, ideas, opiniones, apreciaciones o juicios de valor- no precisa de la veracidad, el derecho a la información sí que lo precisa. El marco de la «opinión», por decirlo de otro modo, no requiere la legitimación de la veracidad, pero la información de los hechos sí. Todo ello, por supuesto, entendiendo la dificultad de omitir apreciaciones en determinados casos o entendiendo, si se quiere, que a veces resulte difícil, por mucho que se intente. Y garantizando el derecho al honor de las personas.

Frente a esto, el relato mediático en el que se amparan estos periodistas -insistimos en «estos» para dejar claro que no generalizamos- obvia la vital diferencia que existe entre un derecho y otro, normalizando así el habitual comportamiento de informar opinando. Es decir, mezclar las informaciones -que exigen la diligencia en la investigación de hechos contrastables- con las apreciaciones personales.

Para llegar al fundamento ético, convendría encontrarnos en la siguiente premisa: todo ciudadano tiene derecho a opinar, y además no se requiere constitucionalmente que tal opinión sea veraz o se base en hechos veraces; pero no todas las opiniones son respetables -en tanto en cuanto dichas opiniones no tengan un sustento teórico o empírico contrastable-. Y lo que intento plantear es que los periodistas, que son gestores de la información y, por tanto, tienen un rol social que no tienen otros ciudadanos, y una legitimidad que va más allá de la respetabilidad de sus opiniones, no deben separar la veracidad que se les exige en el marco de la libertad de información cuando están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión.

Todos mis respetos al periodista Tatxo Benet, que escribió un artículo titulado Periodistas a los que ha dejado de importar la verdad a raíz de la parranda que se formó con la página web del Ayuntamiento de Madrid, donde no se censuraba a nadie, sino que se ofrecía la versión oficial de una institución pública cuando pudiera contrastar con la versión dada por determinados medios o periodistas. Periodistas ya no, porque los socialistas madrileños, oportunistas como siempre, han acordado que no se nombre a periodistas. Porque los periodistas pueden señalar, pero a ellos, aún cuando se equivocan, no se les señala. En cualquier caso, la web no es sino una fuente de información más, a la que se puede acceder o no, y que no es incompatible con que los periodistas sigan publicando lo que consideren.

Interesante destacar también la sección de Perlas informativas, de Pascual Serrano -periodista profundamente comprometido con la credibilidad del periodismo-, uno de esos espacios donde fácilmente se pueden evidenciar las prácticas poco éticas de algunos medios.

En cuanto a Tatxo Benet, se echa de menos esa autocrítica en el periodismo en general, donde la soberbia de quienes cometen las faltas aquí comentadas se ve apoyada por la defensa a ultranza del resto de compañeros -la mayoría- que sí que muestran su profesionalidad, pero que cierran filas cuando les tocan su gremio. Sería fantástico que ese sentimiento cuasi primitivo de «defensa de los míos» fuese sustituido por el espíritu crítico, que el periodismo es demasiado importante como para ser indiferente a la corrupción mediática. No estaría de más que los periodistas dejasen de defenderse unos a otros incluso cuando se pueda demostrar que han cometido una falta. Sobretodo cuando quien la comete no se digna a rectificar.

Se ha normalizado que los periodistas den su opinión constantemente. Y deben darla, por supuesto, pero en el contexto de «opinión». Cuando informan, cuando informan de los hechos, sobran totalmente sus apreciaciones, sus coletillas, sus interpretaciones y todas estas prácticas ampliamente normalizadas. Lo mismo que en las entrevistas, cuando apoyan sus preguntas con juicios de valor o con frases como «la gente quiere saber…». Como dice Rafael Correa, los periodistas se creen dueños de la opinión pública, cuando son dueños de la opinión publicada. El problema del discurso del presidente ecuatoriano es que tiende a generalizar, generando el peligro de estigmatizar o ser injusto con quienes ejercen su profesión dignamente. Pero en realidad, lo que plantea Correa es también la defensa de los periodistas y del periodismo, que no se manche por las «malas artes» de quienes aprovechan su libertad de expresión -la única que les importa- para construir los relatos que a ellos o a sus pagadores les interesa. Y no seré yo quien afirme que este tipo de prácticas conforman la mayoría, ni mucho menos; pero son demasiados. El periodismo no es importante; es imprescindible. Y son demasiados, por minoría que sean, quienes lo corrompen con estas prácticas. Y no es que los periodistas puedan dar su opinión, es que deben hacerlo. Pero hay que insistir en que tienen una enorme responsabilidad, porque gozan del privilegio de tener voz, de llegar a la gente e influir en la opinión pública. No está de más pedirles que fundamenten sus opiniones en hechos contrastables, y no en interpretaciones de la realidad.

Y enterremos ya esa trampa de que señalar al periodista que se ha equivocado consciente o inconscientemente es síntoma de censura.

Nota del autor:

En este artículo no he querido citar ejemplos o señalar a periodistas que en algún momento han podido realizar alguna de las prácticas aquí citadas.

Primero, porque cabría la posibilidad de ser injusto si metemos en el mismo saco a profesionales que en algún momento han podido cometer un error, como los cometemos todos.

Segundo, porque si empezara a poner ejemplos, jamás terminaríamos; basta con hacer un barrido por los canales de televisión u ojear los distintos periódicos para encontrar, sin demasiada dificultad, cualquiera de las prácticas aquí mencionadas, al igual que una enorme carencia de pluralidad.

Y tercero, porque resulta bastante hipócrita sugerir que estas prácticas no se dan con frecuencia o que la independencia periodística está garantizada.

Por último, reclamar el periodismo como un pilar fundamental de la Democracia, y la necesidad de proteger a los periodistas tanto de las presiones políticas como de las cadenas de los poderes financieros.

Blog del autor: http://www.lalogicadelkruger.blogspot.com.es/

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.