¿Una Argentina impresa en rojo?

El historiador Juan Buonuome reconstruye la historia de La Vanguardia y muestra facetas inexploradas del emblemático periódico socialista argentino en su relación con la prensa popular, la cultura de masas y las formas de comunicación en la Argentina de comienzos y mediados del siglo XX. ¿Qué nos dice este periódico sobre los vínculos entre socialismo, medios y modernidad, y sobre la batalla cultural librada en torno de la palabra impresa?

En Un diario para el pueblo. Periodismo de izquierda en la historia argentina (Siglo XXI Editores, 2025), el historiador Juan Buonuome reconstruye la trayectoria de La Vanguardia, el principal periódico del socialismo argentino, desde su fundación en 1894 hasta la década de 1940, con la irrupción del peronismo como punto de inflexión. El libro analiza el papel de la prensa socialista en la configuración de una cultura política orientada a la formación y organización del pueblo trabajador, y explora las formas en las que el socialismo se vinculó con la prensa popular, la cultura de masas y las transformaciones comunicacionales de la Argentina. Buonuome examina, además, la relación ambivalente del socialismo con la prensa sensacionalista –a la que combatió y, en parte, imitó– y su prolongada disputa con la llamada «prensa burguesa», a la que acusaba de subordinar la verdad a la lógica del mercado. A través de un enfoque histórico y cultural, Buonuome muestra un socialismo permeable a las tensiones de su tiempo, donde la palabra impresa se convirtió en un instrumento de pedagogía, militancia y disputa simbólica.

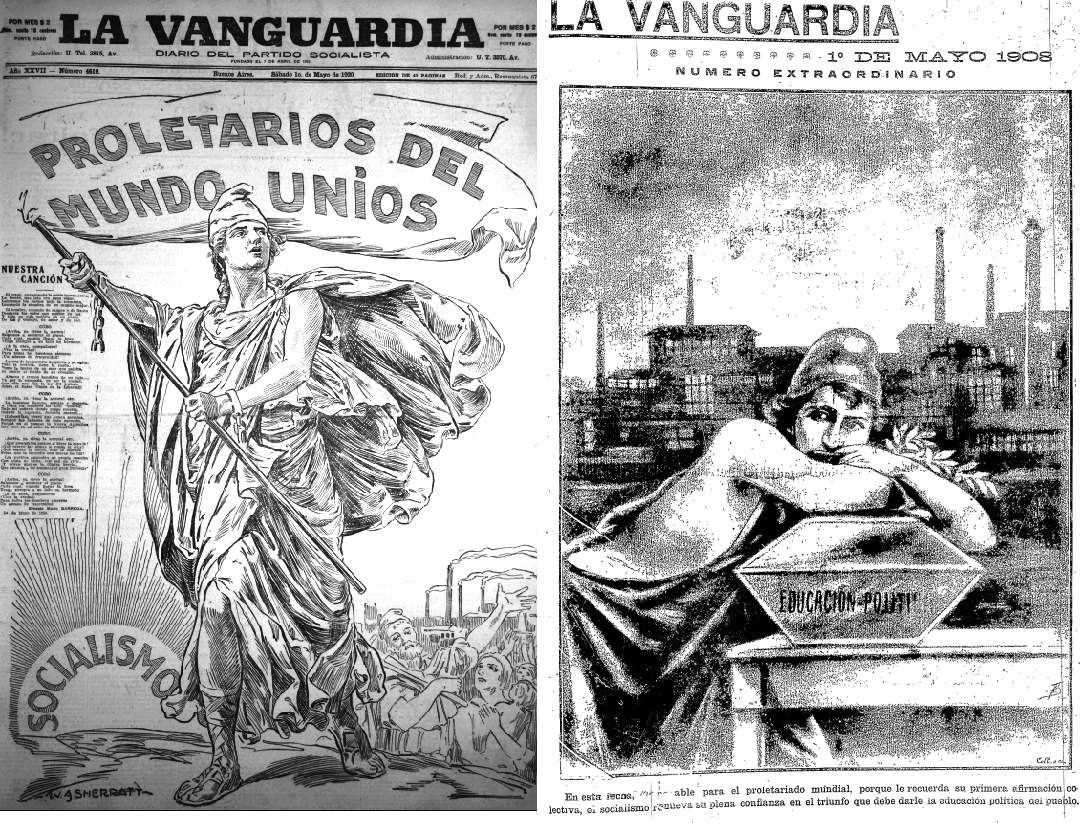

En su reciente libro Un diario para el pueblo: Periodismo de izquierda en la historia argentina, usted realiza un exhaustivo análisis de La Vanguardia, el periódico nacido en 1894 que, pocos años después, se transformó en órgano del Partido Socialista. Subtitulado «Periódico Socialista Científico. Defensor de la clase trabajadora», encarnó un proyecto de matriz iluminista que hizo de la palabra impresa un agente de cambio. Bajo una visión evolucionista del cambio social, postulaba que las mayorías trabajadoras alcanzarían su madurez política mediante educación y concientización. ¿Cómo incidió esa matriz –y su idea de civilización– en la selección de contenidos, el ideal pedagógico y el tono doctrinario de los primeros años? ¿Y cómo se entrelaza esa apuesta con otras publicaciones socialistas latinoamericanas?

El periódico La Vanguardia fue el vocero periodístico más representativo del socialismo argentino –y, probablemente, del socialismo latinoamericano– en tiempos de la Segunda Internacional (la organización que reunió a los partidos socialistas del mundo entre 1889 y 1916). Sus páginas estaban plagadas de un discurso de izquierda y contestatario, de fuerte matriz iluminista, pedagógica y civilizatoria, impregnado por la fe en el progreso y por la preferencia por la evolución antes que por la revolución. De hecho, la historia de su nombre nos advierte sobre esta marca, pero también nos anticipa algo muy importante: la historia de la prensa socialista argentina y latinoamericana no puede apoyarse excesivamente en modelos o referencias tomadas del socialismo internacional. El nombre, como le decía, es revelador en tanto remite a una imagen poco frecuente entre los periódicos de la socialdemocracia europea. Más que un llamado a la acción o a la movilización –como en los casos del Avanti!, el diario del Partido Socialista Italiano, o de Vorwärts, el órgano del Partido Socialdemócrata Alemán, cuyos nombres se traducen como «adelante»-, La Vanguardia sugiere la existencia de una minoría ilustrada que se considera capaz de llevar adelante una labor de esclarecimiento de las mayorías. Lo que aparece a primera vista es, entonces, un nombre asociado a la veta más elitista del legado de la Ilustración.

Sin embargo, para los socialistas argentinos no se trataba de cualquier «vanguardia». Su fundador y director, Juan B. Justo –el gran líder del socialismo local y el primer traductor de El Capital de Carlos Marx al español–, fue quien decidió bautizar al semanario, y para eso recurrió a un recuerdo de su propia infancia. De chico, Justo había vivido en el interior de la provincia de Buenos Aires, cerca de la frontera con las poblaciones indígenas. Y allí, recordaba, existía un fortín militar llamado La Vanguardia, que representaba la frontera de la civilización en su combate contra lo que él consideraba el atraso, la ignorancia y la barbarie. Que haya elegido ese nombre para un periódico socialista nos revela un sesgo eurocéntrico muy fuerte en la mirada de quien fue su principal inspirador, y también muestra hasta qué punto las metáforas del progreso y la civilización moldeaban el imaginario de aquella generación.

Sin embargo, en el libro propongo una mirada más minuciosa del fenómeno y, en ese sentido, planteo que pensar La Vanguardia como un simple instrumento político de Juan B. Justo es un error derivado de una mitología partidista. Lo cierto es que en La Vanguardia escribían numerosos dirigentes, militantes y periodistas, por lo que las perspectivas de Justo no fueron las únicas que se desplegaron en sus páginas. A contramano de la memoria partidaria, que convirtió y tendió a presentar al periódico como una creación casi exclusiva del «maestro Justo», yo sostengo que la relación fue mucho más mediada y, a veces, incluso distante respecto del líder del Partido Socialista. L’Humanité, el órgano del socialismo francés, pudo haber sido el periódico de Jean Jaurès, como han señalado distintos historiadores franceses, pero La Vanguardia no fue el periódico de Justo, pese al influjo político e intelectual que evidentemente ejerció.

En los primeros años, por ejemplo, fue decisivo el papel de otras figuras y otras miradas, como las de Adrián Patroni, un militante con menor vuelo intelectual pero omnipresente y muy activo. A Patroni, que había comenzado su militancia en 1887 en el sindicato Sociedad de Resistencia de los Obreros Pintores, le preocupaba la capacidad de la prensa socialista para captar la atención y hacer accesible la doctrina a los «indiferentes», al público anónimo y masivo. Para eso, recurrió al lenguaje y a las figuras del criollismo popular. Se trataba de un género literario de gran éxito entre las clases trabajadoras que exaltaba y romantizaba al gaucho: ese habitante rural que resistía los rigores de la militarización del Estado y el avance del capitalismo en el campo. De la mano de Patroni, La Vanguardia empezó a difundir discursos que invertían la jerarquía civilizatoria planteada por Justo. La exaltación del pasado idílico del habitante libre de las pampas contradecía la vieja dicotomía entre civilización y barbarie evocada en el título del semanario. Y, sin embargo, ambos discursos convivieron en sus páginas.

Debo decir que, aunque no he estudiado en detalle la relación entre La Vanguardia y otras publicaciones latinoamericanas, sí he podido identificar que, desde muy temprano, hubo intercambios con grupos socialistas de otros países sudamericanos, sobre todo de Chile y Brasil. Estas pistas coinciden con algunos estudios que muestran la importancia que tuvieron los socialistas argentinos como referentes e inspiradores en la creación de agrupaciones, publicaciones y proyectos políticos en el resto del continente. A lo largo de toda la primera mitad del siglo XX, La Vanguardia fue reconocida por el socialismo europeo y estadounidense como una de las voces más importantes de la izquierda latinoamericana.

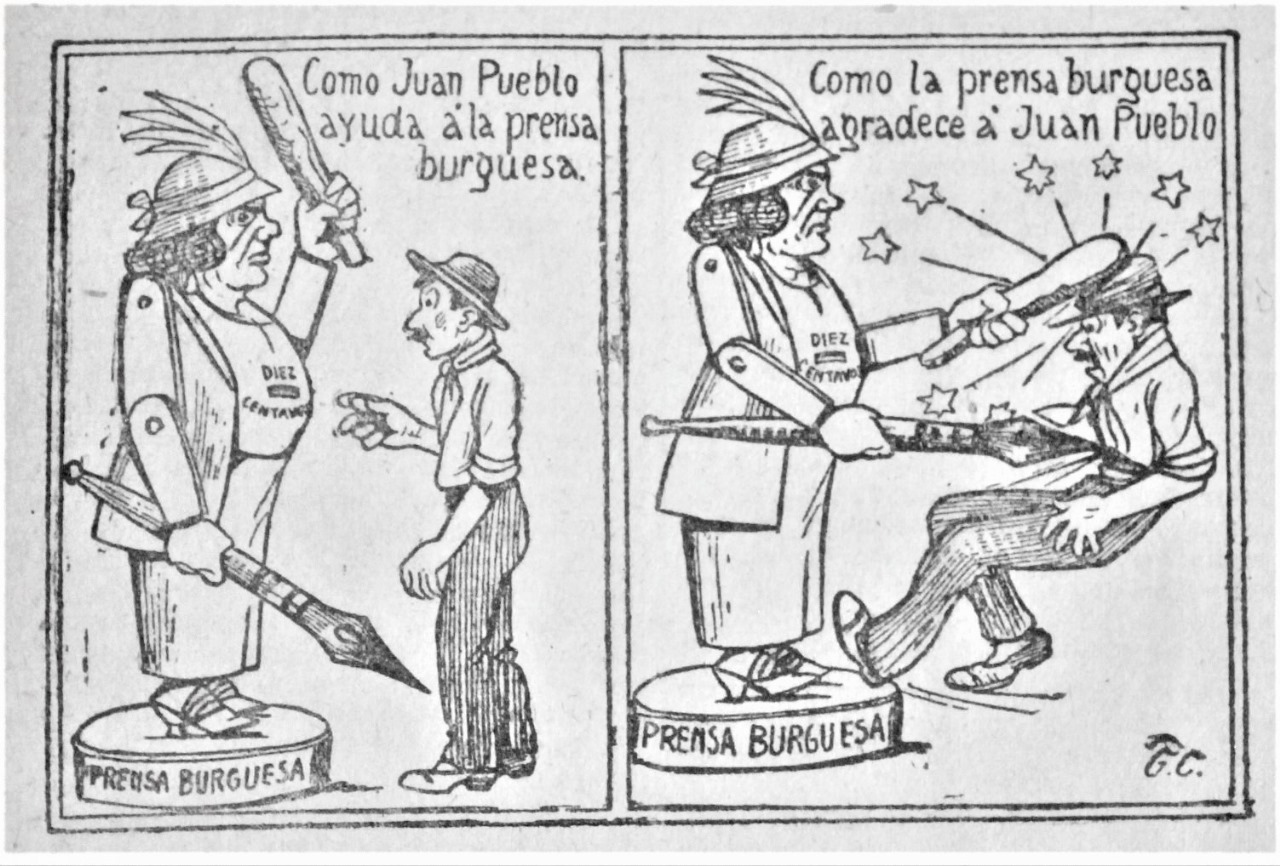

Usted muestra que, en sus orígenes y durante sus primeras décadas, el periódico socialista mantuvo una crítica firme a la «prensa burguesa». ¿Cuáles fueron sus blancos principales y qué periódicos encarnaron esa etiqueta? ¿Hasta qué punto esas diatribas apuntaban, más que a la idea de que «representaban los intereses del capital» en abstracto, al hecho de que esos medios, en su propia dinámica mercantil y periodística, se guiaban por intereses autónomos y propios como empresas capitalistas? ¿Cómo convivió esa crítica con la propia modernización de La Vanguardia?

Diría que, como en el resto de la socialdemocracia vinculada a la Segunda Internacional, el socialismo argentino libró una batalla política que fue también una batalla cultural. Es decir, una lucha por despertar la conciencia de los hombres y mujeres del trabajo. Esa lucha tuvo un fuerte componente pedagógico, aunque no se limitó a eso: también tuvo momentos festivos, lúdicos, más espontáneos. En los últimos años, distintas investigaciones mostraron que esa batalla cultural fue bastante más flexible, más porosa y menos autocentrada de lo que solíamos imaginar. En mi libro me propuse justamente identificar y analizar esas singularidades en el caso argentino. Y lo que encontré fue que el terreno periodístico fue absolutamente central en ese combate.

En la Argentina, y especialmente en la Buenos Aires de fines del siglo XIX y comienzos del XX, existía una industria periodística pujante, comparable con la de las grandes metrópolis occidentales. La cantidad de títulos, la circulación de ejemplares, el papel utilizado, el dinero que movía la publicidad comercial… todo hablaba de un poderío formidable. Ese mundo del periodismo moderno y masivo, cuyo peso en la opinión pública la historiografía comenzó a examinar con más detalle en los últimos años, llamó la atención de los socialistas desde muy temprano. Los inquietaba, los obsesionaba, como se puede ver en las páginas de La Vanguardia. Estaban convencidos de que el periodismo era una fuerza fenomenal, pero mal encauzada. Por eso libraban una batalla constante contra lo que llamaban la «prensa burguesa». Para ellos, mucho más peligrosa que las políticas de nacionalización impulsadas por el Estado –como la expansión de la escuela pública, a la que, de hecho, apoyaron luego de algunas críticas iniciales–era la influencia del mercado de bienes culturales. El verdadero riesgo estaba en esas empresas periodísticas exitosas, cuyo poder se medía en el consumo cotidiano de diarios por parte de cientos de miles de personas, muchas de ellas pertenecientes al mismo mundo del trabajo que los socialistas pretendían interpelar.

Esa «prensa burguesa» a la que atacaban estaba representada por diarios como La Prensa, La Nación, La Razón, La Argentina o Crítica, entre otros. Eran empresas capitalistas modernas, con grandes talleres, numerosos empleados y ganancias enormes. Y se ganaban al público día a día, en un contexto de alfabetización creciente, expansión escolar y prosperidad económica. Los socialistas supieron ver con claridad cuál era la naturaleza de ese enemigo. No los inquietaban tanto las ideas o las ideologías que aparecían en sus páginas. De hecho, en muchos casos, esos mismos diarios defendían causas parecidas o coincidían parcialmente con las suyas. Eran periódicos que decían representar al pueblo, que hablaban en nombre de los trabajadores, que incluso impulsaban campañas contra los abusos de los poderosos sobre los humildes. Lo que realmente alarmaba a los socialistas era su éxito arrollador en términos de mercado, y la facilidad con la que podían cambiar de posiciones y perspectivas ideológicas para conservarlo.

Por eso, cuando los socialistas hablaban de «prensa burguesa», no se referían a una prensa «al servicio de las clases dominantes», sino a una prensa «al servicio de sus propios intereses». Eran empresas capaces de cualquier cosa con tal de aumentar sus ventas. Las ideas, las doctrinas, las líneas editoriales quedaban en segundo plano. Lo que de verdad importaba era su lógica mercantil, esa independencia de criterio que les permitía moverse con libertad para captar el pulso de la opinión pública en cada momento. Y en esa habilidad para adaptarse, para complacer, residía justamente su poder y, para los socialistas, su mayor peligro.

En la década de 1920, La Vanguardia, desde un socialismo iluminista y pedagógico, se midió con la masificación de la lectura y el auge del sensacionalismo. ¿Qué periódicos fueron aquellos que los socialistas atacaron por su sensacionalismo y cuáles fueron las caracterizaciones que hicieron sobre ellos? En la disputa por el «pueblo lector», ¿prevaleció el refuerzo de un tono moral-ilustrado o se ensayaron formatos más populares? ¿Intentó La Vanguardia utilizar el sensacionalismo a su favor –mostrando noticias trágicas– para denunciar los efectos del capitalismo, o se limitó a fustigarlo? ¿Y cómo veía a los lectores de esos periódicos?

En realidad, la irrupción del sensacionalismo periodístico en Buenos Aires comenzó alrededor de la década de 1900. Periódicos como La Razón y La Argentina marcaron un nuevo tono en la forma de hacer periodismo, un tono que después continuaron otros diarios, como Última Hora, La Tarde y, el más conocido y exitoso de todos, Crítica. Este último, creado en 1913 por el periodista uruguayo Natalio Botana, alcanzó un éxito extraordinario durante la década de 1920 y mantuvo una relación particularmente compleja con el socialismo y con La Vanguardia. Pero la historia de los cruces entre la prensa popular sensacionalista y los socialistas venía de antes, desde comienzos del siglo. Lo menciono porque, en esa trayectoria más larga, se pueden distinguir distintos momentos que muestran que, en realidad, no hubo una confrontación permanente ni un rechazo absoluto por parte de la izquierda hacia esos nuevos y exitosos exponentes del periodismo comercial.

Conviene aclarar que esta nueva prensa popular y sensacionalista –muy parecida a la que hacían William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer en Nueva York, o Alfred Harmsworth en Londres– profundizó una tendencia que ya estaba presente en los grandes matutinos conservadores La Prensa y La Nación: la de apelar al pueblo y a las causas populares. La diferencia era que, en este caso, los diarios vespertinos llevaron esa vena populista mucho más lejos. Se presentaban como defensores de las clases humildes y lo hacían con una retórica que oponía al «pueblo» contra la «oligarquía», usando un estilo hiperbólico y melodramático, centrado en noticias de «interés humano», cargadas de emoción y dramatismo.

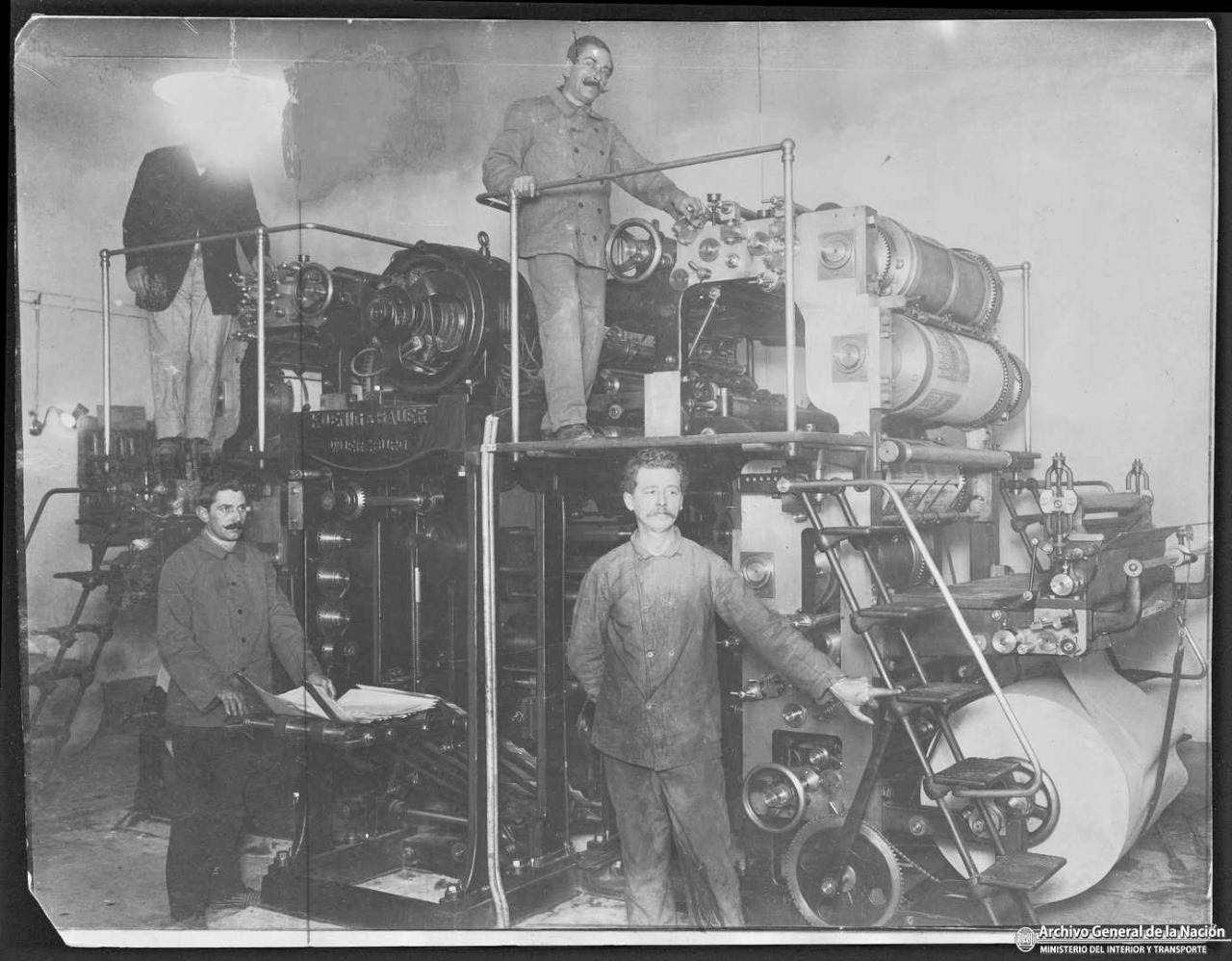

Lo interesante es que La Vanguardia entendió muy pronto que, si quería captar la atención del público popular, debía competir en ese mismo terreno. Por eso introdujo una serie de cambios en su estilo, en su lenguaje y hasta en su estructura financiera y legal, con la intención de presentarse como un periódico moderno. En 1905 pasó de ser un semanario a convertirse en un diario, compró su primera rotativa, contrató servicios de cables telegráficos, organizó un sistema de secciones similar al de los diarios «burgueses» e introdujo una división más clara de funciones dentro de su redacción.

En 1913 dio otro paso importante: amplió su edición a ocho o doce páginas e incorporó secciones pensadas para públicos específicos –niños, mujeres, jóvenes–, con abundante material sobre deportes (especialmente fútbol), espectáculos (teatro, cine) y una sección de avisos comerciales que creció de forma notable. Al mismo tiempo, sus crónicas comenzaron a adoptar algunos de los recursos típicos de la prensa sensacionalista. En sus campañas de denuncia –por ejemplo, sobre los abusos a menores en asilos religiosos o los maltratos a soldados y conscriptos en los cuarteles–, La Vanguardia desplegó un estilo de seguimiento periodístico que explotaba el misterio, el sexo y la sangre, en sintonía con los códigos de esa prensa popular.

Si bien en la década de 1920 esa incursión socialista en los

lenguajes del sensacionalismo perdió fuerza, el fenómeno resulta, a mi

juicio, muy revelador. Permite cuestionar la idea tan extendida según la

cual la izquierda habría mantenido siempre una distancia o una

hostilidad irreductible hacia la cultura popular de masas. Por el

contrario, lo que se ve es que, lejos de expresar un puritanismo

inquebrantable, la izquierda también podía sentirse cómoda en los

lenguajes y las lógicas de la prensa popular sensacionalista.

En Un diario para el pueblo, usted muestra que en las páginas de La Vanguardia se defendió de forma vehemente la figura del periodista militante, que ejercía el periodismo por una causa, frente a aquellos a los que los socialistas llamaban meros «asalariados de la pluma». En este contexto, ¿cómo se abordó la tensión generada por la creciente profesionalización del periodismo y de su propia redacción? ¿En qué medida los «zapateros periodistas», como llamaban a los militantes de origen obrero que adquirían el oficio periodístico, fueron dando paso a los profesionales de la pluma?

Es un problema interesante y con muchas aristas. Es cierto que en las páginas de La Vanguardia se defendió la figura del periodista militante, aunque esa figura no siempre tuvo los mismos contornos. Fue cambiando con el tiempo. Al comienzo de la historia del periódico, cuando su existencia material y financiera era todavía precaria, la reivindicación del periodismo militante servía para darle un aire de heroísmo al oficio, en medio de la penuria y la fragilidad. En esa etapa, además, la idea de periodista militante solía estar ligada a la figura del tipógrafo: un trabajador que unía en una misma persona las labores manuales e intelectuales.

Con el paso de los años, a medida que La Vanguardia se modernizó y se insertó en el terreno del periodismo capitalista y de masas, la figura del periodista militante comenzó a desdibujarse. Durante las dos primeras décadas del siglo XX, el diario creció y se consolidó con la ambición de convertirse en un vehículo de democratización social y política. Y tiene sentido: el periodismo militante no busca informar con otro fin que no sea el de defender una idea. No hay utilitarismo o pragmatismo. En ese tipo de práctica, el medio deja de ser una herramienta para alcanzar un objetivo y se vuelve el propio objetivo: existir para sostener esa causa.

En esos años, la redacción de La Vanguardia avanzó, aunque no sin tensiones, hacia una mayor profesionalización. Algunos de sus miembros provenían del mundo del periodismo y la literatura, y buscaban poner su experiencia al servicio de la causa socialista. Pero los directores –que solían ser dirigentes partidarios de peso– no siempre estaban dispuestos a dar espacio a ese tipo de ejercicio profesional del periodismo. Preferían, más bien, promover a redactores de otro perfil: militantes de origen humilde que, a través del trabajo en la redacción, podían construir una carrera política y, por qué no, ascender socialmente.

Estos «zapateros periodistas» fueron vistos con cierta desconfianza por quienes aspiraban a desarrollar un periodismo más profesionalizado. Sin embargo, más allá de esas tensiones, lo cierto es que el tipo de periodismo practicado por La Vanguardia fue transformándose con los años, acercándose cada vez más a las formas modernas y profesionales del oficio. El periódico que promovía el socialismo científico también adoptaba formas de los diarios del mundo que lo rodeaba.

La modernización del periódico también se expresó en la ampliación de las secciones de entretenimiento, con las que, como usted señala, buscó disputar a la prensa «burguesa» el público masivo. Aunque se defendió el fútbol como herramienta de formación física y moral, persistió un fuerte recelo hacia otros espectáculos deportivos. ¿Cómo cubrió y a la vez cuestionó el boxeo –al que llegó a calificar de «espectáculo brutal» y al turf –al que asoció con el vicio y con un mecanismo de las elites para quitarles la dignidad y el salario a los obreros–? ¿En qué medida estos debates se replicaron con otras actividades ligadas al ocio de los trabajadores y en qué medida los socialistas procuraron crear y difundir, desde las páginas de La Vanguardia, sus propios espacios de sociabilidad?

Las páginas de La Vanguardia son una fuente inestimable para entender cómo los socialistas se relacionaron con las formas más extendidas de entretenimiento popular en las primeras décadas del siglo XX. En un contexto de expansión del ocio masivo y de diversificación de las industrias culturales, resulta especialmente interesante observar cómo la prensa socialista se aproximó a esos fenómenos. Y, una vez más, la conclusión principal es clara: este sector de la izquierda no mantuvo una relación esencialmente hostil con la cultura de masas. Por supuesto, existían críticas, y en ocasiones el tono moralizante se hacía sentir con fuerza, sobre todo en relación con el boxeo y el turf. En esos dos espectáculos, los socialistas marcaban su límite.

Sin embargo, La Vanguardia dedicó grandes esfuerzos y recursos a seguir las ligas más populares de fútbol, el circuito del teatro comercial y el universo del cine de Hollywood. Ese era su principal campo de interés, más que la construcción de espacios específicamente socialistas de sociabilidad o entretenimiento, que, si bien existían, tuvieron una presencia mucho menor en sus páginas.

En este punto, hay un contraste claro con la socialdemocracia europea, y especialmente con el Partido Socialdemócrata Alemán, dentro del cual, como sugieren algunos estudios clásicos, se desarrolló una «subcultura» propia, cerrada sobre sí misma y regida por principios doctrinarios muy firmes y coherentes. Pero también hay una diferencia clara con el comunismo local, que en las décadas de 1920 y 1930 intentó adaptarse a las novedades de la cultura popular de masas, pero lo hizo a través de iniciativas militantes más bien aisladas, enfrentadas a las formas de entretenimiento burgués predominantes.

El caso del socialismo argentino muestra, entonces, una

particularidad. Y su periódico forma parte de ella. Esa particularidad

es que La Vanguardia no buscó crear un mundo cultural separado,

sino intervenir en el que ya existía. Desde sus páginas, los

socialistas no se limitaron a juzgar el ocio popular; también intentaron

comprenderlo, discutirlo y disputar su sentido, moviéndose entre la

crítica moral y la apropiación estratégica de la cultura de masas.

Uno de los debates que usted reconstruye es el de la incorporación de la publicidad como fuente de financiamiento de un diario de izquierda. ¿Cómo se desarrolló esa discusión y qué posiciones se enfrentaron? ¿De qué modo fueron cambiando los criterios sobre los anuncios publicitarios y con qué argumentos se lo legitimó pese a la temprana condena del «mercantilismo periodístico»? ¿Qué rubros dominaron la pauta y cómo esa presencia difundió patrones de consumo y valores de ascenso social propios de las clases medias, que terminaron por redefinir la figura del «obrero consciente»?

Para construir un periódico moderno eran necesarios recursos financieros, y La Vanguardia los obtuvo de distintas maneras. Una fuente fundamental fueron los ingresos por venta por suscripción y de ejemplares sueltos; otra se vinculó con los progresos electorales del partido. De hecho, los dos grandes saltos en la modernización del diario –en 1905 y 1913– estuvieron precedidos por buenos resultados en las urnas. En esos momentos, el partido decidió destinar una parte importante de las dietas de los diputados y senadores electos a fortalecer el periódico: ampliar los talleres, adquirir maquinaria y contratar más periodistas. A esto se sumó una tercera fuente de ingresos, decisiva para su crecimiento: la publicidad comercial. Los avisos llegaron a representar casi la mitad del presupuesto total, según los balances de las primeras décadas del siglo XX. Desde el comienzo, la administración del diario adoptó una actitud moderna: era necesario garantizar recursos para que el periódico tuviera una vida vigorosa.

El resto de la prensa obrera y de izquierda también incorporó algunos avisos comerciales, pero las diferencias con La Vanguardia fueron realmente notorias. No me refiero solo a la prensa local, sino también a la del socialismo europeo. En realidad, hay que ir al periodismo socialista de Estados Unidos para encontrar una sección publicitaria equivalente a la que desarrolló La Vanguardia. A partir de 1910, aproximadamente, el diario del Partido Socialista Argentino comenzó a publicar un conjunto masivo de anuncios que, tanto por los patrones de consumo que promovían como por los valores y estilos de vida que proyectaban, no se parecían en absoluto a los de la prensa comunista o gremial.

Desde mi punto de vista, esto debe entenderse en el contexto de una sociedad argentina que, desde fines del siglo XIX, vivía una etapa de notable prosperidad, con salarios altos, expansión del consumo popular y una fuerte movilidad social ascendente. En ese escenario, el socialismo argentino –a través de La Vanguardia– insistió en el consumo como una forma de acceso a la ciudadanía. Además, difundió mensajes que exaltaban la «buena presencia» de los trabajadores y promovían la cultura del trabajador como vía privilegiada hacia el progreso material y moral. Al mismo tiempo, subrayaba la importancia de la familia como espacio de realización personal y colectiva.

Estos valores –la respetabilidad, la buena presencia, la educación, la vida familiar– eran componentes centrales de la cultura de los sectores medios en ascenso. Y aunque el socialismo nunca dejó de apelar al «obrero consciente», puede decirse que la cultura capitalista del consumo terminó impregnando su discurso. A la inversa, es cierto también que la prensa socialista contribuyó a moldear un universo de sentidos que sería decisivo en la formación histórica de las clases medias en la Argentina.

Tras el golpe de Estado de 1930 y la instauración de un régimen que atacó a la izquierda política e incluso llegó a clausurar durante un brevísimo período de tiempo a La Vanguardia y a detener a su director, el socialismo dejó de ver al mercado periodístico como su principal adversario. ¿Cómo se explica que los antiguos enemigos de la «prensa burguesa» fueran enaltecidos como «paladines de la libertad» o aliados esenciales en la década de 1930, y cómo esta nueva preocupación por la defensa de las libertades constitucionales frente al avance del control estatal reconfiguró el rol de La Vanguardia en la arena pública?

La manera de concebir el rol del periodismo cambió a partir de 1930. Hasta entonces, los socialistas habían entendido que su batalla cultural los obligaba a confrontar y competir con los grandes actores del mercado periodístico. Pero las nuevas condiciones políticas e institucionales transformaron por completo ese diagnóstico y esa perspectiva. El golpe de Estado de 1930 marcó el comienzo de una etapa distinta, tanto en la relación entre política, prensa y sociedad como en la forma en que se pensaba el papel del periodismo.

Si bien durante la mayor parte de la década de 1930 las condiciones para el periodismo contestatario no fueron tan duras como durante el año y medio que duró la dictadura de Uriburu (1930–1932), lo cierto es que, a lo largo de esos años, distintas voces comenzaron a plantear la necesidad de revisar algunos consensos sobre el funcionamiento de la prensa. En una época signada por la violencia política, el autoritarismo y el fraude electoral, se rediscutieron las fronteras entre la regulación y el control estatal del mundo de los periódicos. La libertad de prensa pasó a ocupar un lugar central en el debate público y, en ese contexto, los socialistas levantaron su voz contra el avance del Estado y en defensa de la libertad de expresión.

Ya no era el mercado, sino el Estado el enemigo en la batalla cultural. Por esa misma razón, los antiguos adversarios se convirtieron en compañeros de ruta, aliados e incluso amigos. Así ocurrió con La Prensa, Crítica y La Nación, que ensayaron una firme defensa de la tradición liberal, a la que el socialismo también se sumó.

De hecho, a medida que las condiciones institucionales y políticas se

fueron haciendo cada vez más duras –sobre todo en el marco de la

Segunda Guerra Mundial, por el avance de la censura y la vigencia del

estado de sitio–, La Vanguardia volvió a recurrir a la imagen

del periodismo militante. Y encontró, justamente, en la tradición

liberal, y particularmente en figuras del liberalismo como Domingo

Faustino Sarmiento o Bartolomé Mitre, los modelos de este tipo de

periodismo.

Su libro abarca el período comprendido entre la fundación del periódico socialista y la irrupción del peronismo. Al respecto, me gustaría preguntarle cómo incidió el advenimiento del movimiento liderado por Juan Domingo Perón en la reconfiguración final del proyecto periodístico de La Vanguardia y qué revela el choque entre una pretendida «izquierda ilustrada» y un supuesto «populismo plebeyo» sobre la experiencia histórica del socialismo argentino. ¿Cómo puede pensarse el hecho de que categorías que la prensa socialista utilizaba contra la prensa burguesa a principios del siglo XX –como la de «prensa venal y corrupta»– fueran luego utilizadas por el propio peronismo?

El libro cierra con un epílogo que cuenta el final de un gran ciclo histórico: el de La Vanguardia y el de la izquierda argentina ante la irrupción del peronismo a mediados de la década de 1940. Esta parte es más breve y tiene un tono principalmente narrativo. No busca un análisis tan detenido como el del resto de los capítulos, y eso es deliberado. Desde mi punto de vista –y esta es una de las conclusiones centrales del libro–, el choque entre el peronismo y la izquierda ha acaparado en exceso la atención de los historiadores y de los cientistas sociales. De ese episodio, y de esa coyuntura, se han desprendido algunas nociones que me parecen, si no equivocadas, al menos exageradas. En particular, la tendencia a interpretar la suerte histórica de la izquierda –sus alcances y, sobre todo, sus límites– a la luz del éxito del peronismo.

En los análisis más atentos a las dimensiones culturales, esto suele expresarse como una oposición entre dos sensibilidades: de un lado, una cultura de izquierda racionalista, ilustrada, elitista y abstracta; del otro, una sensibilidad plebeya, espontánea y concreta. Mi punto es que, para comprender el destino histórico de la izquierda desde el ángulo de sus apuestas culturales, hay que quitarse de la cabeza al populismo. Hay que dejar de mirar todo a través de ese momento cristalizado en la memoria colectiva, en el que la irrupción del peronismo aparece como un acontecimiento arrollador que se impuso, con contundencia y violencia, sobre las instituciones de la izquierda.

Es completamente cierto que el peronismo provocó el cierre definitivo de los talleres de La Vanguardia en 1947, y su incendio y destrucción en 1953. Pero esa imagen dramática distorsiona, según creo, la comprensión del papel que jugó el socialismo y la izquierda desde fines del siglo XIX, porque nos impulsa a pensar a la izquierda en unos términos casi caricaturescos, que no se corresponden con lo que surge del examen detenido de la evidencia. El ciclo histórico del principal periódico de la izquierda argentina y latinoamericana debe medirse, según mi punto de vista, a la luz de la potencia de la Argentina liberal: de una sociedad móvil y porosa, con altos niveles de movilidad social; de un Estado que garantizaba amplios márgenes de libertad de prensa; y de un mercado de bienes culturales y artefactos impresos que no tuvo comparación en toda América Latina. Visto en ese contexto, el recorrido de la prensa socialista muestra luces y sombras. Fue un proyecto cultural nada menor, que se estabilizó, se consolidó y creció durante varias décadas; que amplió sus tiradas, acortó su distancia con los grandes diarios, fue reconocido por sus pares e influyó en su entorno político y social. Pero, al mismo tiempo, no logró convertirse en el vehículo de la democratización social y política que había imaginado. En parte, porque el vigor de esa Argentina liberal no ofrecía un terreno propicio para la difusión de discursos realmente contestatarios o impugnadores del sistema, como sí había ocurrido en Europa desde fines del siglo XIX.