La producción industrial en mayo cayó 10,9% con respecto al mismo mes de 2023. En términos desestacionalizados, se registró un avance de 1,0% en comparación con abril, de acuerdo con el Índice de Producción Industrial (IPI) que elabora la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

Según el reporte, el mayor retroceso en mayo lo registró la producción de automóviles, afectada por el desastre ambiental en Río Grande del Sur que provocó problemas en el abastecimiento de autopartes generando paradas esporádicas en las terminales, que arrastraron a la baja a la producción de la rama en su conjunto. Por su parte, las exportaciones de vehículos y las ventas ‐a concesionarias y los patentamientos‐ volvieron a mostrar una caída interanual, junto con un avance mensual».

La segunda mayor caída entre los sectores se dio en la producción de minerales no metálicos, que por segundo mes redujo el retroceso interanual, acompañado de una nueva mejora mensual a la par del repunte de ventas de insumos de la construcción.

La industria metalmecánica acumula 16 meses de caída y desde noviembre pasado recorta el ritmo de contracción. “En mayo, el peor desempeño en materia de producción lo registró la línea blanca, mientras que la producción de maquinaria agrícola muestra un menor ritmo de retroceso junto con una nueva recuperación mensual de los patentamientos de maquinaria agrícola siguiendo el comportamiento estacional típico asociado al avance de la cosecha gruesa”.

La rama alimentos y bebidas registró un descenso menos profundo con respecto al promedio, arrastrada por una importante contracción en la producción de cervezas. Por su parte la faena vacuna acumula un semestre de retroceso y el deterioro de la lechería se observa en los últimos trece meses.

Entre enero y mayo, todas las ramas industriales mostraron retracciones, «con la excepción de la producción de papel y celulosa y de insumos textiles que registran un nivel de producción similar al del mismo periodo de 2023″.

En los primeros cinco meses de 2024, el mayor retroceso interanual lo registró la producción de minerales no metálicos con una caída de 31,4% en la comparación interanual, seguida por la industria automotriz (-23,8%), las industrias metálicas básicas (-17,3%), la metalmecánica (-14,9%) y la producción de insumos químicos y plásticos (-12,4%).

Con una disminución inferior al promedio de la industria se colocan los despachos de cigarrillos con una caída de 10,4%, la producción de la rama de los alimentos y bebidas (‐5%) y el proceso de petróleo (‐2,2%), respecto al acumulado entre enero y mayo de 2023. Finalmente, la producción de insumos textiles (‐0,1%) y la de papel y celulosas (+0,3%) igualan el nivel de producción acumulado en los primeros cinco meses de 2023.

La industria metalúrgica en caída libre

La industria metalúrgica cayó 17,6 % interanual en mayo de acuerdo a un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra). Esta contracción histórica de la actividad impacta en el nivel de empleo de todos los sectores que la componen. El sector más afectado es el relativo a la construcción producto de la disminución en la obra pública y la actividad en general.

Luego de dos meses seguidos con disminuciones mensuales superiores a -2 por ciento (marzo, -2,7, y abril, -2,2), durante mayo se registró una leve desaceleración en la caída intermensual, puntualizó la cámara empresaria del sector Adimra. Desde enero hasta mayo la brutal caída fue del 8,9 %.

“Las contracciones continúan siendo muy fuertes y el sector se encuentra con uno de los niveles de actividad más bajos de la serie analizada”, advirtió la cámara metalúrgica. De manera similar, la utilización de la capacidad instalada registró una fuerte contracción durante mayo, del -13,1 % interanual. El promedio de 2024 se encuentra 11,1 puntos por debajo del promedio de 2023.

En cuanto al nivel de empleo, se observó una disminución interanual de 3,4 % y, comparado contra abril, cayó 0,2.

En el caso de los subsectores metalúrgicos, en algunos casos la contracción llegó al 21 %. Por caso, la entidad explicó que los establecimientos vinculados a la cadena de valor de la construcción continúan registrando caídas mucho más fuertes que el promedio general, producto de la disminución en la obra pública y la actividad en general.

De manera similar, las firmas que destinan parte de su producción al consumo final continúan con fuertes bajas en su producción, al igual que las vinculadas al sector automotor, donde la producción de automóviles cayó 28 % interanual en mayo.

El sector que menos cayó durante ese mes fue una vez más el de la maquinaria agrícola, con algunas empresas que han comenzado a crecer luego de los muy bajos niveles de producción registrados el año previo, producto de la sequía, detalló el informe.

A la vez, destacó que las firmas metalúrgicas vinculadas a la cadena del petróleo y gas han sido las únicas que, en promedio, han registrado un leve crecimiento en mayo con respecto al mismo mes del año previo.

Boletin De Actividad Metalurgica MAYO 2024

Se desplomaron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en abril

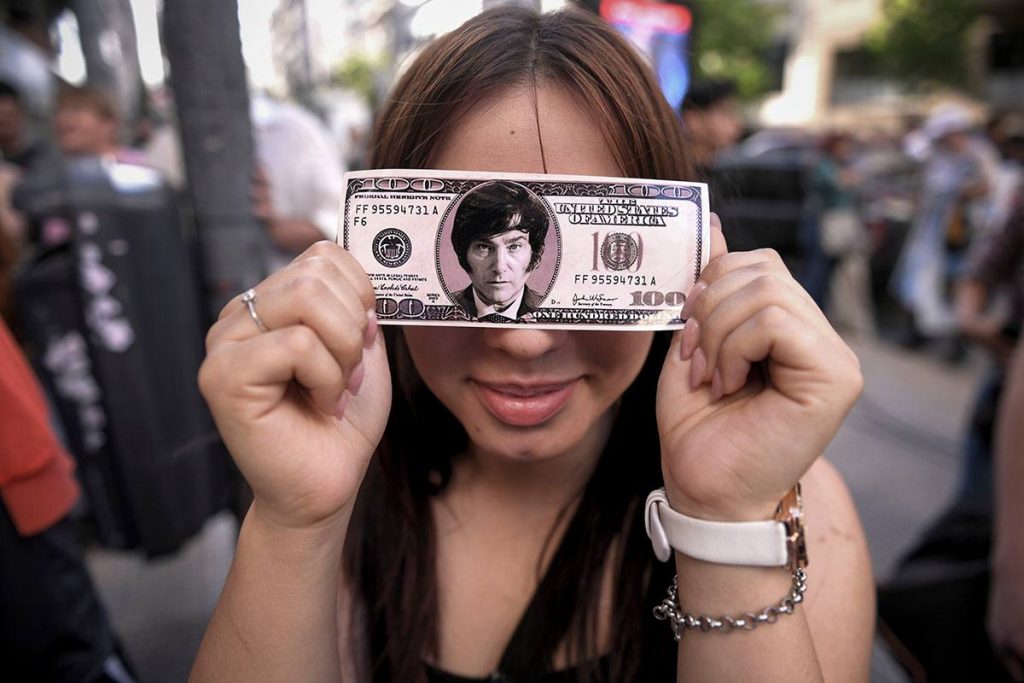

La recesión económica se profundizó en abril con caídas interanuales de hasta 23,8% en centros de compra, supermercados y autoservicios mayoristas. De esta manera, parece extinguirse la recuperación en «V» que proyectaba el gobierno de Javier Milei.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas en supermercados totalizaron $1.335.105,0 millones y sufrieron un desplome interanual de 17,6%. El acumulado enero-abril de presenta una variación decreciente de 13%. A la vez, la serie desestacionalizada exhibe un descenso de 3,3% comparado con el mes previo.

Los autoservicios mayoristas corrieron una suerte peor al anotar una disminución de 21,2% en la comparación con abril de 2023 con ventas por $233.546,2 millones. La pérdida se extendió a 11,9% a lo largo del primer cuatrimestre. La contracción mensual se posicionó en 2,4%.

«En las ventas totales a precios corrientes, durante abril de 2024, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron: ‘Panadería’, con 293,8%; ‘Verdulería y frutería’, con 279,8%; ‘Otros’, con 267,2%; y ‘Artículos de limpieza y perfumería’, con 261%», reza el informe de la entidad estadística.

En la misma dinámica contractiva, los centros de compra registraron ventas por un total de $297.871,9 millones, lo que representa una caída de 23,8% respecto al mismo mes de 2024 y acumuló un retroceso de 19,1% en el primer cuatrimestre.

A contramano de lo ocurrido con la actividad industrial y la construcción, que mostraron tenues avances durante el cuarto mes del año, la fotografía mensual de los shoppings tampoco arrojó datos positivos: una contracción de 4% en relación con marzo de este año.

La encuesta que efectúa el INDEC se compone de un panel de 77 centros de compras, de los cuales 16 se encuentran ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otros 18 en los 24 partidos del Gran Buenos Aires, 20 en la Región Pampeana, 8 en la Región Cuyo, 10 en la Región Norte y 5 en la Región Patagonia.

Por otra parte, el sondeo de tendencia de negocios que realiza el organismo encabezado por Marco Lavagna a las grandes cadenas de supermercados expuso que el 36,7% de los encuestados atraviesa una mala situación comercial.

En tal sentido, el 65% consideró que aumentaron los precios promedio de venta mientras que sólo el 8,3% planteó que disminuyeron. En cuanto a lo que ocurrirá con las remarcaciones en los próximos tres meses, el 65% admitió que los precios se incrementarán.

Entre los factores que limitan la capacidad para elevar la actividad, la demanda se alzó con el 58,3%. Esta se vio fuertemente deprimida por la caída de los salarios de los trabajadores frente a una inflación que creció muy por encima en los primeros meses de la gestión libertaria. En segundo lugar, se ubicó el costo laboral con 25%.

Por último, el41,7% de las empresas consultadas reconocieron dificultades para acceder al crédito y un 30% confirmó que caerá el número de personas empleadas en sus firmas. Según datos oficiales, de diciembre a marzo se perdieron 94.963 empleos en el sector privado registrado.

El consumo de carne vacuna cayó a su peor nivel en los últimos 30 años

En los primeros cinco meses del año, el consumo promedio por habitante de carne vacuna proyectado fue de 44 kilos anuales, un 15,9% por debajo de lo registrado para el mismo lapso en 2023. Por peso la caída de la ingesta fue de 8,3 kilos. Exceptuando los primeros cinco meses de 2020, en pandemia, se trata del volumen más bajo de los últimos 30 años.

Los datos corresponden al relevamiento de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA). Según el documento, la inédita caída del consumo ocurrió pese a una desaceleración de precios en los cortes, que no compensan la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

Los valores de la carne vacuna subieron en mayo último 2,4%, muy por debajo del 4,2% de aumento general del costo de vida y del 4,8% de incremento en el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” que informó el Indec.

El reporte de la CICCRA señala que, al comparar los precios de mayo último con los de igual mes de 2023, el alza fue de 283,9%. El máximo incremento correspondió a la carne picada común, cuyo valor subió 307,8% en los últimos doce meses. El mínimo, al asado, con un alza de 259,7% interanual.

El presidente de la CICCRA, Miguel Schiariti, estimó que la desaceleración de precios registrada “en el mostrador de las carnicerías” y la fuerte caída de ventas respondieron a “la significativa contracción que registró el poder adquisitivo de las familias en el último año”.

En términos de producción, el informe de Ciccra detalló que entre enero y mayo de 2024 se produjeron aproximadamente 1,255 millones de toneladas de carne vacuna, un descenso del 7,8% contra el mismo periodo del año anterior. En cuanto a las exportaciones se colocaron en el mundo 394.400 toneladas res con hueso de carne vacuna, con un promedio mensual de alrededor de 79.000 toneladas. En comparación con enero-mayo de 2023 las exportaciones aumentaron un 13,1%, lo que equivalió a 45.600 toneladas más exportadas.

Según el Ipcva (Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina), el precio del pollo fresco trepó el 4,7% con respecto a abril 2024 y aumentó 249,1% en los últimos 12 meses. Por su parte, el precio del pechito de cerdo varió un -0,9% con respecto al mes anterior y un 231,4% interanual, aunque se trata de relevamientos válidos para el Amba.

De acuerdo al mismo informe, en los puntos de venta que atienden en barrios de nivel socioeconómico alto los precios de la carne vacuna aumentaron el 3,2% mensual en mayo. En los puntos que comercializan en el nivel socioeconómico medio la suba fue de un 1,8%. Y en aquellos que abastecen el nivel socioeconómico bajo, la carne se encareció un 4,7%.

El Ipcva señaló que las principales alzas en precios promedio durante el mes pasado se dieron en el lomo, con 5,2%, osobuco (4,9%) y colita de cuadril y cuadril (4,7%). En cambio, los cortes con menores aumentos fueron la bola de lomo (1,3%), asado de tira (0,6%) y nalga (0,3%).

Las pymes apuntaron contra el RIGI y alertaron que habrá un récord de despidos

La crisis de las pymes promete agravarse, según un estudio que realizó una de las Cámaras empresarias más representativas del sector. El derrumbe de la producción, con la pérdida del poder adquisitivo que desarmó el consumo interno, llevó a las fábricas manufactureras a proyectar despidos, que podrían tocar el techo de 300.000 operarios en la calle, problemas para pagar el aguinaldo y el inicio de procesos de cierre de firmas que no encuentran en el horizonte cercano una reactivación del mercado. A la fecha, aseguraron que “sólo en los primeros 3 meses de 2024 se perdieron 58.000 puestos de trabajo en Argentina, de los cuales 11.000 corresponden a pymes”.

El planteo lo hizo el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, quien dejó claras las diferencias con la Unión Industrial Argentina (UIA), por el respaldo que la poderosa central fabril que agrupa a las grandes empresas manufactureras le dio al Gobierno de Javier Milei y, en especial, a la Ley Bases que incluye el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). “En la UIA piensan que habrá recuperación de la actividad y nuestra encuesta es totalmente diferente. Alguien miente”, disparó.

La ruptura en el frente de la gremial-empresaria es novedoso en planteos públicos, más allá de que existen diferencias en la representación sectorial. Si bien la UIA profundizó su política de participación y exposición de los planteos pymes, la participación de empleados de la Organización Techint en posiciones relevantes del Gobierno es el argumento que Rosato utilizó para emparentar la postura de la entidad gremial con el plan Milei. Hay dos puestos clave que ocupan ex directivos de la T: la Secretaría de Trabajo, en manos de Julio Cordero; y la presidencia de YPF, con Horacio Marín. Aunque en otros puestos hay más exempleados de Paolo Rocca.

“Venimos alertando que, sin un plan industrial, no hay posibilidades de sostener los puestos de trabajo. Pero lo preocupante es el inicio de planes para el cierre de fábricas, ante un futuro ya no incierto, sino con continuidad de la crisis. A esta altura, y sin interlocutores válidos en el Gobierno, tememos que el plan, en realidad, sea un nuevo industricidio, pero más rápido y más dañino, que dejará a la Argentina al borde de la primarización de su economía”, alertó Rosato, durante la presentación del informe del Observatorio IPA.

Según los cálculos que hizo la entidad, con la continuidad del ritmo de la crisis del mercado interno, las pymes podrían llegar al trágico número de 300.000 puestos de trabajo perdidos en tiempo récord. Consideraron que la velocidad del ajuste y la caída en desgracia de la industria ya superó, en varios ítems, a los efectos de la recesión macrista, cuando las pymes acusaban al Gobierno de Cambiemos de poner en práctica un “industricidio”.

“El Estado no tiene ningún plan estratégico industrial para que la Argentina pueda crecer. Dejamos todo en manos de los grandes inversores. Para el Gobierno, la solución del país son los grandes inversores a través del RIGI, que les dará facilidades impositivas a los grandes inversores. Eso es una mentira”, sentenció Rosato. Además, dijo que la ausencia de dólares para la industria, contrastado con la predisposición de libertad de divisas estadounidenses para las inversiones extranjeras demostraba “un plan anti industrial”.

Según el informe del Observatorio IPA, que encabezan los economistas Pablo Bercovich y Martín Kalos de la consultora Epyca, “en términos de actividad económica, empleo y salarios, los resultados en apenas seis meses de gobierno muestran que efectivamente está ocurriendo lo mismo” que en el gobierno de Cambiemos, “pero más rápido”. “En algunos casos, incluso, el impacto de la crisis en estos pocos meses es aún mayor que la de Macri en 4 años”, sostiene.

“En actividad económica, tras seis meses seguidos de caída, el ritmo de contracción se sigue acelerando. En marzo cayeron todos los sectores industriales, algo que sólo ocurrió en otros cuatro meses desde 2016 (mar-19, abr-19, mar-20, abr-20: es decir, la crisis durante la gestión de Macri y la pandemia). En lo que va de 2024 el nivel de actividad se derrumba prácticamente al mismo ritmo que en el inicio de la pandemia de COVID-19”, enfatizó el informe.

Y detalló: “Esta depresión llevó a las empresas primero a resignar margen de ganancia, luego a adelantar vacaciones y recortar turnos, a suspender personal y ahora estamos en proceso de aceleración de los despidos. Para muchas empresas se avecina el paso siguiente, final, que es comenzar el proceso de cierre de la empresa. Es muy difícil recuperar empleo cuando las empresas se destruyen, por más que la economía vuelva a crecer”.

Se perdieron más de 15.000 empleos de la industria desde agosto

La actividad industrial cayó 14,2% en un año, según publicó un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA). Se trató del onceavo mes de baja interanual consecutiva y el primer cuatrimestre de 2024 acumuló una baja de -12,4% en comparación con el mismo período de 2023. El parate de la economía es la consecuencia de las medidas de ajuste de Milei y Caputo.

“Los datos de mayo reflejan que persiste la caída interanual”, agregó el informe. Los sectores que registraron bajas pronunciadas son: sector Automotor (-27,9%), Despachos de Cemento (-27,1% i.a.) y en los patentamientos de maquinaria agrícola (-22,9% i.a.).

Por su parte, según los datos del Monitor de Desempeño Industrial (índice MDI), que anticipa el ciclo de actividad industrial en abril, el 53% de las empresas tuvo caídas de la producción, el 60% en las ventas, el 37% en las exportaciones y el 24% caídas en el empleo. “Esto muestra un peor escenario en comparación al mismo mes del año pasado”, agregó el informe de la UIA.

El informe de la UIA señaló que, “en marzo el empleo asalariado registrado en la industria aceleró su caída. Se perdieron 4.881 puestos en el mes y ya se acumula una baja de 15.357 respecto de ago-23.” La pérdida de empleo no sucede sólo en la industria, aproximadamente 126.000 asalariados perdieron sus puestos formales de trabajo entre diciembre y marzo pasados, según datos del ministerio de Trabajo.

El Indec también reflejó una baja de la actividad industrial en términos interanuales. En abril, el organismo mostró una caída de 16,6% interanual y de esa forma el acumulado del primer cuatrimestre de 2024 presentó una baja de 15,4%.

Según el informe del FMI, la economía argentina caerá 3,5% este año. En su “staff report”, el organismo empeoró su estimación de crecimiento económico del país para este año.

Las medidas de Milei y Caputo licuaron jubilaciones y otras partidas del presupuesto social, paralizaron la obra pública y los envíos de recursos fiscales discrecionales a las provincias, la aceleración de la inflación provocó una caída del poder de compra y, por tanto, del consumo. El freno de la actividad económica también afecta la recaudación del Estado. Esto implica que la caída en la recaudación puede liquidar progresivamente los superávit fiscal y financiero, que festeja Caputo, conforme avance la recesión o depresión.

Prestaciones por desempleo crecieron un 60% en relación al 2023

Así lo señala un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). “Mientras que el promedio mensual del año 2023 fue de 64.596 prestaciones por desempleo, en mayo de este año (un mes de altísima actividad estacional) se otorgaron un total de 104.353 prestaciones”, se detalla.

Para la entidad, el aumento del desempleo es resultado de la devaluación, el corte de la obra pública y el brusco ajuste del gasto público.

“Desde la asunción de Javier Milei a la presidencia de la Nación en diciembre de 2023, se llevaron a cabo miles de despidos en el sector público nacional en los distintos organismos del Estado. Sin embargo, la nueva política económica no significó solamente una significativa caída del gasto público nacional, sino que también tuvo un fuerte impacto en el sector privado”, señalaron en el informe.

En este sentido, indicaron que “tal vez, la medida que mayor quiebre en el sector privado generó fue la eliminación de la obra pública. En este sentido. entre marzo de 2024 y noviembre de 2023, la cantidad de trabajadores en el rubro de la construcción tuvo un descenso del 12.7%”.

Además. debido a la contracción de la economía por el ajuste fiscal y la devaluación de diciembre pasado, los rubros de hoteles y restaurantes cayeron -1,6%; actividades inmobiliarias -1,1%; industrias manufactureras -1%; servicios comunitarios -1%; transporte, almacenamiento y comunicación -0,9%; enseñanza -0,5%; servicios sociales y de salud -0,5%; comercio y reparaciones -0,5% y la intermediación financiera -0.4%; tuvieron una caída en los primeros 4 meses de gestión.

En términos generales el empleo privado asalariado registrado cayó un 1,5% en los primeros 4 meses de gestión. Esto representa a su vez que se perdieron más de 95.000 puestos de empleo según la serie desestacionalizada que publica la Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (SSPEyE-MTEySS).

Sin embargo, la cantidad de empleo mermó también en el sector público por decisión directa del gobierno nacional al avanzar con despidos en los distintos ministerios y dependencias del Estado Nacional. Por tal motivo, entre marzo de 2024 y diciembre de 2023 se perdieron más de 29.700 puestos de empleo en el sector público.

Al sumar la caída del empleo en el sector público y la caída en el empleo en el sector privado entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, se obtiene que en total se perdieron más de 116.600 puestos de empleo asalariados registrados en solo cuatro meses. Esto. si bien en gran parte se genera por la recesión, también impacta en una caída de consumo. A su vez, el aumento del desempleo tiene un impacto negativo en los niveles de salario de los trabajadores activos.

Compartimos el informe completo:Informe Undav Empleo Y Producción

Volkswagen-Pacheco despide 350 trabajadores

Trabajadores y trabajadoras de la automotriz denuncian que, durante las últimas semanas, “y con la excusa que la empresa está en crisis”, están despidiendo empleados y empleadas. “Decimos ‘supuesta crisis’ porque ellos siempre dicen que lo están, mientras tanto la producción no ha parado (…) y están próximos a hacer un lanzamiento de la camioneta AMAROK con un diseño nuevo”, afirman, al tiempo que advierten que también se está amenazando con despidos a personas que tienen cáncer y están en tratamiento, o que están con su salud deteriorada por haber trabajado más de 30 años dentro de esta fábrica.

Compartimos la carta que difundieron lxs trabajadorxs:

CARTA DE LAS Y LOS TRABAJADORES DE VOLKSWAGEN PLANTA PACHECO A LA SOCIEDAD TODA

Dada la situación grave que estamos viviendo (que explicaremos a continuación) y que ningún medio de comunicación masivo (NINGUNO) hace público lo que está pasando, es que decidimos hacer esta carta para contarles de primera mano la terrible situación a la que nos vienen empujando.

En los últimos años Volkswagen invirtió en la planta de Pacheco más de 800 millones de dólares en tecnología, una planta nueva de pintura agrandó la planta de soldadura con una fuerte tecnificación y robotización, y nos aseguraban allá en el anuncio del modelo Taos que habría trabajo para todas y todos. Pasaron muchas cosas, siempre el sacrificio fue de parte nuestra, cediendo minutos de comedor en su momento para que sean productivos, cortando vacaciones en 2021 de manera obligatoria para que puedan cumplir su objetivo, fuimos suspendidos bajándonos el salario en varias oportunidades y así siempre el golpe fue a nuestro bolsillo.

Sepan la lectora y el lector que este consorcio multinacional ha fabricado y vendido a nivel mundial en el año 2023 alrededor de 9.4 millones de autos, lo que significa una fortuna incalculable para cualquier mortal. Pero eso sí: “ellos nunca tienen plata”. Y hace poquito el Vocero Oficial del Gobierno, Adorni, anunció que VW empezaba a fabricar camiones en la planta de Córdoba, se ve que se olvidó de anunciar también estos despidos.

Durante las últimas semanas, y con la excusa que la empresa está en crisis, están despidiendo compañeras y compañeros hasta llegar al número de 350 laburantes en esta supuesta primera etapa.

Decimos “supuesta crisis” porque ellos siempre dicen que lo están, mientras tanto la producción no ha parado (se está fabricando la TAOS) y están próximos a hacer un lanzamiento de la camioneta AMAROK con un diseño nuevo. Comentarios permanentes de la posibilidad que vengan inversiones de empresas chinas, ya ha sido público un tal “Proyecto Patagonia” (una nueva pick-up) y siempre la variable de ajuste somos las y los trabajadores.

A todo esto que ya es muy grave, queremos hacerles saber también que esta empresa, que se jacta de “cuidar el medio ambiente”, de tener un “compromiso con la sociedad”, está amenazando con el despido a gente con cáncer en pleno tratamiento, a gente que se ha roto la salud (espaldas, brazos, rodillas, etc.) trabajando años en una línea continua que es una carnicería humana, gente con edad de poder prejubilarse después de haber trabajado más de 30 años y dejar parte de su vida adentro de esta fábrica.

Nos vienen a buscar al puesto de trabajo, nos hacen atravesar toda la planta así nos ve el resto, llegamos a una oficina y un abogado, un escribano, gerente de RRHH dando vueltas, otras y otros actores patéticos, nos esperan para ofrecernos alguna migaja (la indemnización por ley, más 12 sueldos) y que, si no aceptamos, en los próximos días nos va a llegar un telegrama de despido y perdemos esa posibilidad de los 12 sueldos. Nadie se mete, quieren dejar esto como una decisión individual y que obviamente nadie defienda nada. Pero eso sí: los quieren hacer figurar como “retiros voluntarios”.

Son macabros, inhumanos y NAZIS

Así son, además de ser las y los laburantes su única variable de ajuste, nos extorsionan, quieren dejar en la calle gente con enfermedades o con una edad que nos deja fuera del “mercado laboral” y todo para obtener de quienes queden adentro mayores ritmos productivos, en pocas palabras: exprimirnos más el jugo porque los demás no sirven.

Como seres humanos, como mujeres y hombres que vivimos de nuestro trabajo queremos, además de denunciar y hacer público esto, hacerle saber a toda la sociedad que NO vamos a firmar esos despidos extorsivos (por más que algunas y algunos ya lo hayan hecho), que queremos sostener nuestra fuente de trabajo y que haremos lo que sea necesario para eso, para poder llegar a jubilarnos tranquilos.

En el difícil momento social y económico en el que se vive, no queremos tolerar más bajas de nuestros ingresos y mucho menos despidos. Entendemos que la plata está y que la tienen ellos.

Trabajadores de Volkswagen, planta Pacheco

Una familia en el AMBA necesita más de $139.000 para cubrir los gastos de transporte y energía

Una familia que vive el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesita $139.356 para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable, debido al aumento del 19% de las tarifas de los servicios públicos en junio.

En el primer semestre de 2024, los costos de acumulan un incremento del 365%. En diciembre de 2023 se requerían $30.100 para cubrir esos gastos, de acuerdo con un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet.

El incremento en lo que va del año, se explica a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte (enero y febrero), energía eléctrica (febrero y junio), agua y gas natural (abril y junio). Asimismo, los consumos de gas natural y energía eléctrica están ajustados por la estacionalidad de la demanda.

En lo que respecta a la variación de junio en el sector energético, el informe precisó que tiene que ver con “consumos más elevados de gas natural y energía eléctrica conforme transita el pico estacional de invierno; con incrementos en el precio de la energía eléctrica y el gas natural a partir del 1° de junio; y con la modificación de los bloques de consumo subsidiado en energía eléctrica y gas natural”.

En la desagregación por servicio, el incremento más importante se dio en el gas natural con un aumento del 1.117% respecto a diciembre de 2023, «explicado tanto por el aumento de tarifas en abril y junio como por el consumo estacional en el pico invernal. A su vez, el gasto en transporte aumentó 410%, en agua 209% y en energía eléctrica 234%».

Con estos valores, en junio, la canasta de servicios públicos del AMBA ocupa el 16% del salario promedio registrado estimado del mes a la vez que el peso más importante dentro de los servicios lo ocupa el gasto en energía eléctrica, con el 56% del gasto en servicios.

La deuda pública aumentó US$ 65.000 millones desde la asunción de Milei

Por Roberto Pico

La deuda pública bruta del Estado nacional ascendió a US$ 435.674 millones a fin de mayo, lo que implica un aumento de US$ 65 mil millones desde la asunción del presidente Javier Milei, según cifras de la Secretaría de Finanzas.

Durante mayo pasado el pasivo público subió US$ 21.606 millones, alza –que al igual que la acumulada- en su mayor parte es consecuencia de la migración de los pasivos del Banco Central al Tesoro Nacional.

La variación se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en US$ 1.825 millones y el aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$ 23.431 millones. Este tramo de deuda es que el absorbió el Tesoro Nacional proveniente del desarme de los “pasivos remunerados” (ex Leliqs) del Banco Central.

De esta manera se blanquea una deuda que mantenía el conjunto del Estado argentino, pero que antes de este proceso estaba dividida en dos organismos del Estado.

Es de prever que en los próximos meses se seguirá incrementando la deuda pública dado que aún el BCRA tiene “pases” por 18 billones de pesos.

Durante mayo la deuda en títulos públicos en pesos ascendió al equivalente de US$ 149.414 millones, con un aumento de US$ 11.077 millones respecto de abril. La mayor parte de este incremento corresponde a bonos que ajustan por CER que pasaron de US$ 124.748 a US$ 135.417.

El plan de «Toto» Caputo hace agua por todos los costados

Por Carlos Ríos

Análisis de situación económica

Está cada vez más claro que el plan de Luis “Toto” Caputo, avalado por el presidente Milei, hace agua por todos los costados. Por más que no lo reconozcan, se ha agotado al cocinarse en su propia salsa

Aunque festejen el hecho de que, en medio de una recesión brutal pocas veces vista, la inflación tendría un supuesto curso descendente, todos los indicadores de la economía real están en abrupta caída.

Desde la recaudación fiscal, que se asienta en impuestos regresivos como el IVA y otros que afectan al consumo popular y no afectan, como debería ser, a los ingresos de las grandes fortunas.

Para obtener artificialmente esta inflación dentro de un dígito, el gobierno debió postergar varios aumentos de tarifas y transportes, tirarlas para adelante. Es decir que vuelve a dibujarlos números e incurre en contradicciones grotescas.

Veamos una de esas contradicciones grotescas:

Milei dijo que enviará una ley al Congreso para que, quién emita dinero, vaya preso. En tal caso, él mismo debiera estar bajo rejas. Ha emitido y lanzado al mercado más de 12 billones de pesos a la circulación desde que asumió en diciembre pasado. En parte para comprar dólares y el resto debió “esterilizarlos” canjeando pesos por deuda en dólares.

Ningún indicio muestra una recuperación económica, sino que, por el contrario, estamos en una depresión inédita con el cepo al dólar cada vez más reforzado.

No hay motor, ni fuerza motriz que vislumbre la reactivación

No hay ningún motor, ninguna fuerza motriz que vislumbre cierta reactivación. Los salarios en los niveles más bajos y las jubilaciones y pensiones por el piso. Además, ha caído la recaudación fiscal en un 24%por efecto de la recesión.

Esto último es lo que les dificulta seguir dibujando el superávit fiscal. El cual está basado en pisar todos los pagos, endeudándonos con un criterio “de caja” contrario a toda lógica contable.

Desconocen lo que siempre hemos reiterado: la economía argentina crece sólo si se incrementa el empleo bien remunerado con jubilaciones y pensiones dignas.

En ese proceso, se debe empujar la actividad productiva volcando los recursos

que están en la especulación al proceso de inversión, elevando de esta manera el nivel de la actividad económica.

Todo esto exigirá una reforma monetaria que no sea una mera eliminación de ceros. Sino que oriente e impulse las tenencias dinerarias ya existentes, en el sentido de la producción y el trabajo.

Este impulso, en un círculo virtuoso, hará crecer nuestra economía. Esta depende, básicamente, en un 70%, del mercado interno, más allá de lo que digan los mentores del atraso y la dependencia.

Aquellos afirman que nuestra salida es incrementar, a como dé lugar, las exportaciones primarias y la inversión de capitales de monopolios extranjeros, con concesiones que lesionan nuestra soberanía y nuestro patrimonio y continuar pagando el tributo al FMI y al capital financiero.

¿Qué vino a hacer Luis Caputo?

Luis Caputo está en la cuerda floja por una razón fundamental: hizo lo que vino a hacer, para beneplácito de unos pocos timberos de las finanzas, pero no puede sostenerlo más ni continuar en estas condiciones catastróficas. Sus cuentas no cierran y debe apelar a nuevos trucos.

¿Qué vino a hacer Caputo?: lo que saben hacer un “mesadinerista” como él y Bausili; ambos empleados de BlackRock.

Vino a hacer exactamente lo mismo que hizo cuando fue ministro de Finanzas, primero y luego, presidente del Banco Central (BCRA) con Macri: atraer dólares golondrinas.

Esos capitales golondrina, no fueron (en tiempos de Macri) ni son ahora con Milei, inversiones reales que fueran a la producción y generaran empleo. Son de carácter puramente especulativo que, con la bicicleta financiera y la plata dulce, más el crédito que les dio el FMI, lograron ingresar más de 100.000 millones dólares de los cuales 86.200 millones de dólares (el 86,2%) terminaron fugándose, impunemente, a las guaridas fiscales.

Ahora, en tan sólo cinco meses, se han endeudado por la mitad de esa cifra. Han entrado al país, según datos oficiales de la Secretaría de Finanzas de la Nación, en bruto, la cifra 52.857 millones de dólares. Volumen muy superior, incluso, a la recaudación fiscal del mismo período.

Es el negocio de la vieja bicicleta financiera, o CarryTrade. Entraron dólares de afuera y de inversores locales y pasaron esas tenencias a pesos. Como la tasa de interés de esas inversiones en pesos, es mayor a la devaluación programada, genera una valorización en dólares inmensa.

Un mecanismo simple y conocido

El mecanismo es simple y conocido. Entran en dólares, se pasan a pesos, obtienen rendimientos con intereses que no hay en ningún lugar del mundo, y luego se retiran pasándose a dólares nuevamente.

Pero, para que el negocio cierre, el dólar debe mantenerse relativamente estable. Y allí entran en contradicción con los monopolios exportadores de cereales que quieren un dólar más alto y un peso devaluado, para ganar más.

Son contradicciones por arriba. Los de “arriba” no se pueden poner de acuerdo. El cóctel se hace explosivo cuando los de “abajo” no quieren seguir siendo esquilmados. Algo de esa combinación se está armando.

Esa política de la dupla Milei-Villarruel, para la que opera Caputo, aparentemente se consumió en su propia salsa: no hay más dólares para seguir alimentando la bicicleta financiera.

Se corre el peligro de un efecto “puerta doce” por una eventual corrida al dólar de estos timberos financieros, para completar el mecanismo y fugar sus ganancias en moneda dura.

A lo anterior se suma la no renovación de los plazos fijos que, licuados, no cubren ni siquiera la inflación.

Desde luego que nadie, en estas circunstancias, quiere ingresar más dólares.

El síndrome “frazada corta”

Respecto a lo que genéricamente llaman “el campo” no hay respuesta en ese sentido.

Por un lado, los pequeños y medianos productores se ven forzados a vender gran parte de la producción cosechada para pagar deudas y afrontar los gastos de una nueva cosecha.

Por otro lado, los latifundistas se llevan, limpio de polvo y paja, un promedio del 30% de toda la producción a través de arrendamientos y distintas formas de alquileres. Llegan a veces a un 50-60% de la cosecha del campo alquilado, según el grado de productividad que rindan.

Estos especulan, esperando una devaluación o ventaja similar, como la baja de retenciones, para liquidar la producción que almacenan y se cotiza en dólares.

Lo mismo sucede con los monopolios que controlan el grueso de las exportaciones y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. También con el Centro de Exportadores de Cereales, cuyo vocero ha dicho que “el mercado de granos necesita un mejor precio”.

Tienen en su poder 100 millones de toneladas de granos para exportar, pero van a liquidar lo justo y necesario para cubrir sus costos y gastos; nada más.

Tampoco vienen dólares ni del FMI ni de los fondos buitres, como BlackRock, Vanguard, Fidelity, Greylock, PIMCO, entre otros. Los capitales chinos, a la vez, no están dispuestos a ampliar el SWAP y podrían, incluso, reclamar el pago de una deuda por 5.000 millones de dólares tomada por el gobierno anterior.

Es lo que se llama el síndrome de “frazada corta”. Si se tapa la cabeza, se destapan los pies, y viceversa, entre los propios de “arriba”

El plan económico es un cadáver insepulto

Los números no cierran. Las disputas por arriba se incrementan y la protesta del pueblo es creciente.

Eso explica la crisis de gabinete en curso y la inestabilidad política y social en el marco de un mundo cargado, por la disputa entre las grandes potencias, de factores de guerra.

El plan económico es, como hemos analizado, un cadáver insepulto. Pero solo no se va a caer. Requiere, la lucha popular organizada para torcerle el brazo a esta política y lograr una salida popular a esta crisis estructural.

Una carta escondida puesta en juego recientemente:

Veamos en el DNU-2024-459-APN-PTE del 24 de mayo de 2024 publicado en el Boletín oficial https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/308175/20240527 en donde se redobla la apuesta financiera y la eventual utilización del CarryTrade para tratar de estirar por más tiempo el desenlace de la crisis en curso.

El citado DNU autoriza y amplía la emisión de Letras del Tesoro reembolsables durante el Ejercicio 2024, “prevista en el artículo 38 de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023” por la suma de 35 Billones de pesos, o su equivalente en otras monedas; si tomamos un dólar de 1.000 pesos, serían 35.000 millones de dólares de nuevo endeudamiento.

Según la Secretaría de Finanzas de la Nación, durante el período Diciembre 23– Abril 2024, (ver cuadro elaborado por Horacio Rovelli en su artículo https://www.elcohetealaluna.com/destino-final-2/, se emitieron títulos públicos, como señalamos anteriormente, equivalentes a 52.857 millones de dólares.

Si sumamos este dato oficial a los mencionados 35.000 millones de dólares, estamos hablando de un endeudamiento récord de casi 88.000 millones de dólares. Equiparable al doble de la deuda externa tomada por Macri con el FMI pero en sólo seis meses.

Estos saqueadores tienen una “solución” para tratar de atraer más dólares y han puesto gran parte de sus fichas en esa jugada que está contenida en la ley “Bases” que se está discutiendo en el Senado.

Esa jugada, a la medida de la dependencia y la entrega del patrimonio nacional, consiste, por un lado, en tratar de aprobar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y, por otro lado, el régimen de blanqueo de capitales para transformar a nuestro país en una guarida fiscal. Un verdadero paraíso financiero del narco lavado.

Falsos diagnósticos de la crisis económica y social

Es necesario redoblar la lucha, desde abajo, contra este paquete de medidas marcando a fuego a aquellos que pretenden aprobar estas leyes convirtiéndose en “infames traidores a la patria”, como reza la Constitución en su artículo 29.

Por un lado, está el gobierno de Milei – Villarruel y el círculo rojo que, por ahora, lo rodea, que dicen y repiten: “no hay plata”.

Por otro lado, están los que diagnostican que el problema argentino es que “no hay dólares” y sufriríamos, por esa supuesta falta, de una “restricción externa”

Ambos diagnósticos confluyen, a la hora de la verdad, en que la única salida es impulsar, a como dé lugar, seduciendo al capital extranjero y nativo asociado.

Subordinado a las distintas potencias que nos rapiñan, con una concesión tras otra, la entrega nacional, remachando la matriz productiva basada en la dependencia y el reinado todopoderoso del latifundio parasitario en el campo y el parasitismo del capital financiero.

Hay plata y hay dólares. Lo que pasa es que hay que animarse, ponerle el cascabel al gato y, por lo tanto, ir a recuperar los recursos económicos allí dónde éstos están concentrados. En las manos de una minoría oligárquica e imperialista que controla los resortes fundamentales del estado.

¿Dónde están concentrados esos recursos que son nuestros y que necesitamos para lograr poner de pie la Argentina?

Veamos algunos números necesarios para graficar la necesidad de recuperar nuestros recursos.

La renta parasitaria que se llevan los terratenientes, sin invertir un solo peso ni dólar, son cerca de 15.000 millones de dólares anuales. Depende del nivel del precio internacional de los productos exportados y del rendimiento de la cosecha.

Los grandes oligopolios controlan y deciden lo que se produce, las formas en cómo se produce y, como consecuencia de dominar estas dos condiciones iniciales, definen cómo se distribuye lo producido.

En tres años y medio, con Alberto Fernández, levantaron 70.000 millones de dólares que equivalen a 20.000 millones por año. Con Milei están aún más a sus anchas y la siguen levantando con pala.

Los oligopolios que concentran las exportaciones del agronegocio se llevan una suma anual de unos 40.000 millones de dólares.

En el último tiempo, como hemos analizado, la Argentina se está convirtiendo en un país donde las finanzas toman un protagonismo decisivo.

Encima quieren convertir a nuestro país, con otro blanqueo mediante, en una guarida fiscal para beneplácito del narco-lavado.

Con la deuda externa que implica un drenaje de, como mínimo, unos 40.000 millones de dólares por año, sólo para el pago de intereses de la deuda con el FMI.

Los bonistas privados, siempre y cuando se allanen a las exigencias leoninas de los organismos de crédito internacionales que tienen con sus condicionamientos, de hecho, intervenida nuestra economía y finanzas.

Por otro lado, la deuda cuasi fiscal (Pases Pasivos, LECAPs, Bopreal y otros bonos en dólares) devengan intereses, como mínimo, por otros 40.000 millones de dólares anuales.

Partiendo de que nuestro PBI es, aproximadamente, 500.000 millones de dólares anuales. La cuenta parcial, hasta dónde contabilizamos, son 155.000 millones de dólares. Esto equivale a un saqueo del 31% de todo el PBI de un año

Otras formas por donde se drena la riqueza

Faltaría identificar y contabilizar otras formas y maniobras por dónde sistemáticamente se drena la riqueza que generamos.

La energía, el gas y petróleo, la megaminería. Además de las maniobras abiertamente ilegales tales como la sobrefacturación de las importaciones y la subfacturación de las exportaciones y el contrabando.

Tampoco consideramos, hasta ahora, lo que recauda el sistema fiscal (29.7% del PBI equivalente a unos 148.500 millones de dólares) y la manera en cómo usan esos recursos.

El actual régimen tributario es muy regresivo y termina, en lo esencial, subsidiando o beneficiando a los poderosos que más tienen.

Ese es el conjunto del tributo que se cobra anualmente la dependencia, el capital financiero como parte de esa dependencia, y el parasitismo del latifundio.

La succión de esta riqueza social está basada en aplastar el esfuerzo productivo de nuestro pueblo. Y cuenta con la existencia de una herramienta esencial: este estado oligárquico e imperialista que garantiza el sostenimiento al actual sistema económico y social.

Las recaudaciones provinciales cayeron hasta 33%

La tensión que duró casi dos semanas en Misiones fue una muestra de la crisis que viven las provincias, con cada vez menos recursos. El ahora exministro del Interior, Guillermo Francos, fiel a la postura oficial, declaró que era un tema de competencia exclusivamente local. Pero, en un país federal, los problemas de financiamiento que tienen las provincias no se pueden despegar del contexto nacional: a la caída de las transferencias automáticas y no automáticas desde Nación se le sumó también –y a causa de la recesión– la de las recaudaciones locales.

En el primer cuatrimestre del año los recursos coparticipables tuvieron un desplome promedio del 20% interanual. Un informe del Centro Economía Política Argentina (CEPA) basado en datos del ministerio de Economía, explica que esto se debe principalmente a la recesión y la consecuente menor recaudación. En este contexto, las principales bajas se dieron en IVA (según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa en abril el consumo minorista cayó 7,3% respecto al mismo mes de 2023) y Ganancias, que representan cerca del 90% del total.

El informe señala que las transferencias tributarias de origen nacional representan hasta el 70% de los ingresos provinciales. “En promedio, alcanzan el 56,6% en recursos de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI), mientras que, si se incorpora el resto de las transferencias de origen nacional, el guarismo asciende a 70,3% del total”.

Hay diferencias dentro de este panorama general: mientras en algunas provincias los recursos nacionales representan entre el 90% y el 92% de los ingresos totales (es el caso, por ejemplo, de Formosa, Catamarca y La Rioja), en otras como Neuquén, Buenos Aires y Córdoba presentan entre el 50% y el 60%.

La baja en las transferencias de los recursos también fue despareja: “todas exhibieron una caída en sus Recursos de Origen Nacional en términos reales en abril. Buenos Aires fue la más afectada (-20,8%) y el promedio del conjunto se situó en -19,0%”, señalaron desde CEPA.

El impacto de la crisis económica también se sintió en los recursos provinciales que mostraron “fuertes caídas por la recesión económica y su impacto en el principal tributo provincial: Ingresos Brutos. El promedio de caída es de 13% interanual, aunque con una dinámica heterogénea por provincia”, explicaron.

Así, por ejemplo, San Juan (-33%), Entre Ríos (-32%), Formosa (-31%) y La Rioja (-30%) tuvieron caídas importantes, mientras en Córdoba (-1,2%), Santa Fe (0,4%) y Tierra del Fuego (-2,1%) las bajas interanuales fueron menos pronunciadas.

Las transferencias discrecionales, que se realizan de manera no automática a las provincias, cayeron hasta un 100% en el primer cuatrimestre, sobre todo en materia de educación, salud y seguridad social.

Incluso, sostiene el informe, para algunas provincias no se ejecutó aún el presupuesto en políticas alimentarias, orientadas principalmente al abastecimiento de comedores escolares.

Sigue pendiente desde hace 30 años la discusión de una nueva ley de Coparticipación

Sin embargo, esto no afectó por igual a todas las jurisdicciones. “Los programas de Salud y Seguridad Social tuvieron fuertes recortes que, en algunos casos, llegan al 100%”. Dentro de estos programas se encuentran, además de las Políticas Alimentarias, el Fortalecimiento de la Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria, y las Cajas Previsionales Provinciales.

Según el análisis de CEPA en base a datos del Sistema Integrado de Información Financiera (Sidif), las más perjudicadas en la caída interanual fueron Buenos Aires (-89%), Córdoba (-88%), Entre Ríos (-95%), Formosa (-82%), La Pampa (-96%) y Neuquén (-91%). En cambio, algunas vieron incrementadas las transferencias en términos reales, como Salta (+30%), Mendoza (+55%), Chubut (+274%), Catamarca (+109%), y la Ciudad de Buenos Aires (+37%).

En cuanto a los programas destinados a la actividad productiva, obra pública y transporte, el desplome fue transversal: entre el 80% y el 100% en prácticamente todo el país.

Más allá de los ajustes, el problema de fondo es una deuda que Argentina tiene pendiente desde hace tres décadas: en 1994 la Constitución Nacional estableció un plazo de dos años para la discusión de una nueva ley de Coparticipación, cosa que nunca ocurrió. “Lamentablemente es un tema que la política ha dejado de lado”, afirmó Juan Manuel Álvarez Echagüe, profesor de Finanzas Públicas y Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la UBA. “No solo es absolutamente necesario reformular la Ley de Coparticipación, el instrumento central, sino todas las políticas de coordinación y armonización fiscal, y que en el debate estén no sólo la Nación y las provincias, sino también los municipios, de quienes casi todos aquellos que hablan de federalismo fiscal se olvidan”, agregó.

El especialista opinó que “los problemas de la actual ley están atados a su inconstitucionalidad, ya que por no actualizarse ahonda los problemas de desfinanciamiento de algunas provincias y de los municipios”.

La crisis del federalismo fiscal es de larga data. “Sin dudas desde 2004/2005 en adelante hay una concentración de recursos tributarios en el Estado nacional en desmedro de los gobiernos locales: hoy, a modo de ejemplo, el impuesto PAIS”.

El Gobierno se volvió cada vez más dependiente de este último tributo. Ante la baja en recaudación de otros impuestos fue creciendo en importancia relativa y, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, representa alrededor del 10% del total de los recursos tributarios nacionales (cuando en enero, por ejemplo, ese porcentaje era del 8,3%).

Para evitar estas caídas discrecionales en la coparticipación, sostuvo Echagüe, “deberíamos trabajar en una nueva ley que reformule el sistema a partir de las competencias y funciones de cada jurisdicción, trazar objetivos en dichos términos y relacionados con el gasto público” y, a la vez, “avanzar a una distribución o reparto que tenga en cuenta parámetros objetivos, pero con una mirada solidaria: la Constitución reformada plantea la regionalización del país, que hoy tiene asimetrías muy marcadas en términos de educación, pobreza e infraestructura”.

La plata se la quedan los bancos

El consumo se derrumba, la industria funciona cerca de la mitad de su capacidad, se duplicó la cantidad de personas sumergidas en la indigencia, pero los bancos tuvieron su mejor primer trimestre en 14 años según informó la consultora Econviews. Entre enero y marzo de este año el total de entidades financieras acumuló ganancias por $2,42 billones. Es más que lo destinado por el Gobierno para todos los jubilados y jubiladas en el mes de marzo, $ 2,07 billones de acuerdo a lo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso.

La clave del éxito de la banca se explica por la especulación financiera. El gran negocio que tenían con el Banco Central (BCRA) mediante las Leliqs se transformó en operaciones con el Tesoro nacional y también, con la asunción de Milei, le sumaron la desregulación de la tasa de interés para los plazos fijos. De esta forma usan los fondos que obtienen para prestarlos mayormente al Estado, licúan los ahorros de los trabajadores y asfixian a los tomadores de créditos con costos financieros elevados.

Desde Econviews lo expresaron al afirmar: «Con la desregulación en las tasas mínimas de plazos fijos mejoró su spread (brecha de ganancia) y se recupera el negocio bancario propiamente dicho», agregaron que «el sector público sigue teniendo un lugar muy grande en el activo de los bancos.

Descomponiendo el resultado total hubo mejoras en casi todos los rubros comparados con el mismo periodo del año pasado. El margen financiero sigue siendo la principal fuente de ingresos, tuvo una suba del 105,8% en términos reales, un aumento de $7,74 billones. Al mismo tiempo que la recesión destruye la producción real, la especulación financiera se dispara.

La sed de acumulación de los bancos no tiene límites. La Comisión Nacional de Valores (CNV) se vio obligada abrir una investigación contra el Banco Galicia a fines de abril para determinar si realizó una estafa utilizando uno de los bonos emitidos por el BCRA durante la gestión de Sergio Massa. Los bonos duales cuentan con una garantía de pago que permite a los bancos venderlos al Estado de forma inmediata, el Galicia habría realizado una maniobra ilegal para elevar el precio y ganar $ 23.000 millones. ¿Cuántas estafas de este tipo no saldrán a la luz?

Fuentes: Indymedia Trabajadoras/es, Red Eco Alternativo, Perfil, El Ciudadano, InfoGremiales, La Izquierda Diario

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.