Amenazas verificables

México debe adaptarse lo antes posible a la reconfiguración que experimenta el mundo. Está obligado a hacerlo, pues el orden unipolar inexorablemente comienza a derrumbarse, sacudido desde sus cimientos por el incontenible ascenso del multilateralismo que se articula en torno a los BRICS, y por la aparición en escena del proyecto nacionalista de Donald Trump y su anacrónica pretensión de hacer nuevamente grande a Estados Unidos. Los cambios son tan abundantes y veloces, que logran diluir la normalidad impuesta por el hegemón político-financiero durante los últimos cien años1.

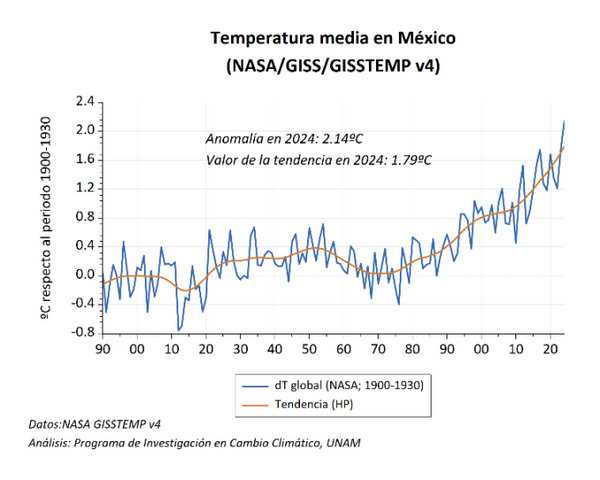

De la mano de la compleja y peligrosa transformación del sistema global, cada día es más evidente el potencial disruptivo de algunas de las tendencias motrices para poner en entredicho el curso y la viabilidad de la civilización moderna. La de mayor gravedad, sin duda, es la ruptura del sistema climático, que acontece en tiempo real y que ha llevado la temperatura promedio del planeta a 1.6 grados centígrados en 2024 (con respecto a 1900-1930), a una velocidad que ha superado con creces los idílicos pronósticos del Acuerdo de París del año 2015 y que, de mantenerse, podría elevar muy pronto la temperatura del aire (y de los océanos) a niveles no aptos para la vida de los seres humanos. En México, por su parte, la temperatura promedio batió ampliamente todos los récords, al registrar el año pasado una marca de 2.14 grados centígrados por arriba del promedio histórico2, lo cual representa una muy mala noticia para el país si se considera que el destructivo y sorprendente huracán Otis golpeó Acapulco en 2023, cuando la temperatura promedio fue casi medio grado menor al registro del año previo.

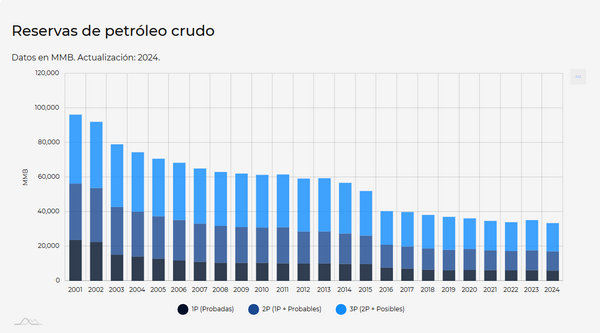

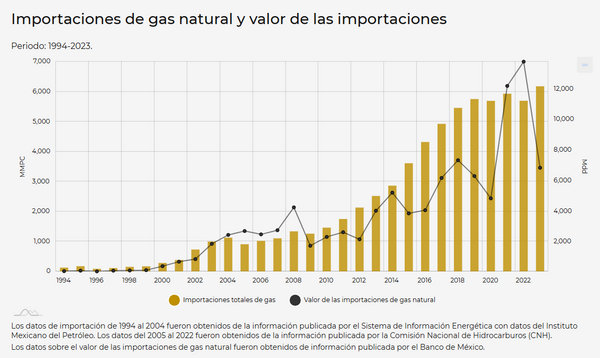

Menos visible, pero también muy inquietante, es la avanzada disminución en la disponibilidad de combustibles fósiles y de materiales críticos. La producción mundial de petróleo convencional alcanzó su punto máximo en el año 2005, que desde entonces ha caído en diez millones de barriles diarios. Al agregarse la producción de petróleo no convencional (alquitranes y tierras bituminosas de Canadá y Venezuela, así como el fracking de Estados Unidos), en 2018 se logró llegar a un nuevo pico histórico en la producción de petróleo, que no ha podido ser igualado o superado en los últimos siete años. Uno de los escenarios intermedios (OPEP) estima que, tan cerca como en el 2030, la producción global de petróleo habrá caído hasta en un 30 por ciento con respecto al nivel actual3. México también se encuentra muy expuesto a esta amenaza, pues la producción y las reservas de crudo no han hecho sino declinar sistemáticamente y en materia de gas natural es críticamente dependiente de las importaciones desde Estados Unidos, que alimentan en buena medida el funcionamiento del sistema eléctrico nacional4.

Aunque las perturbaciones que tienen lugar en el mundo son de distinta naturaleza, es factible situar su origen primario en la tendencia a la irrefrenable acumulación de riqueza, es decir, en la pulsión vital que está en la esencia misma del modo capitalista de organizar la producción y la reproducción social. La avidez por ganancias y la competencia que desata propician la expansión incontenible de la base material de la sociedad hacia todos los rincones de la Tierra, cuya inapelable finitud no es obstáculo que valga para desanimar a grandes magnates que sueñan con la conquista de Marte.

Bailotear en los bordes

Como resultado directo del fatídico desfasamiento entre la vocación expansiva del sistema económico dominante y los límites biofísicos planetarios, tienen lugar complejos procesos de crisis-transformación en los órdenes energético, económico, financiero, tecnológico, geopolítico y social, lo mismo que alarmantes reacomodos en la regularidad del clima, la disponibilidad de recursos naturales y el funcionamiento de los ecosistemas5. Lo antiguo no muere aún y lo nuevo no termina de nacer, por lo que, inevitablemente, el mundo se mueve hacia el desorden y los conflictos se multiplican, en la medida en que las ambiciones de las distintas facciones dominantes colisionan entre sí y simultáneamente se proyectan en contra de las aspiraciones de unas clases subalternas que comienzan a agitarse en formas contradictorias y diversas.

Una vez abierto el complejo interregno, la élite globalista colocó a la humanidad al borde del abismo termonuclear a raíz del enfrentamiento bélico entre la OTAN y Rusia en Ucrania y de la desestabilización en gran escala en todo el Oriente Medio. La llegada de los llamados patriotas de Donald Trump a Washington precipitó el desmoronamiento de lo que quedaba del viejo orden unipolar al poner en entredicho la viabilidad de la OTAN y la Unión Europea, así como el futuro de instituciones icónicas como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El 2 de abril pasado, Donald Trump desató una vasta ofensiva arancelaria en contra de enemigos y aliados por igual, que tiene la finalidad de atraer capital de riesgo y obtener recursos para reducir los graves desajustes en el presupuesto y en la balanza de pago de Estados Unidos6. El impacto de los misiles comerciales de la administración trumpista ha sido particularmente visible en los mercados de valores, que experimentaron pronunciadas caídas en todo el mundo. Algunos análisis financieros sugieren la presencia de un fenómeno de inducción del pánico bursátil desde las oficinas de la Casa Blanca, cuyo propósito encubierto sería provocar la migración de fondos hacia los bonos del tesoro para bajar su rendimiento y así disminuir el costo del refinanciamiento de nueve billones de dólares (trillions) de su descomunal deuda pública, al que tiene que hacer frente el gobierno estadounidense en los próximos seis meses.

Las represalias fueron inmediatas. Una de las más dañinas para EEUU fue la masiva venta de bonos del tesoro estadounidense en manos de China y Japón —dos de los principales tenedores de ese tipo de instrumentos en el mundo—, que provocó una significativa subida en su rendimiento, justo cuando Washington pretendía lo contrario. Casi de inmediato, la oficina oval anunció una tregua de noventa días en la aplicación global de los aranceles, excepción hecha de China con cuyo gobierno ha mantenido negociaciones secretas al más alto nivel. La irracional escalada estadounidense parece omitir el hecho de que las consecuencias del proteccionismo implementado por varios países en el contexto de la Gran Depresión fueron profundas y multifacéticas, afectando la economía global, la política internacional y la sociedad. No son pocos los estudiosos que consideran que la promulgación en Estados Unidos de la ley Smoot-Hawley de 1930 se convirtió en uno de los principales detonantes de la segunda guerra mundial.

Donald Trump muestra síntomas de acorralamiento. Con un país desindustrializado, un presupuesto gubernamental en franco desequilibrio, una descomunal deuda y el dólar bajo ataque, los espacios de maniobra con que cuenta son sin duda estrechos frente a la peligrosa resistencia del llamado deep state y el consistente ascenso de los BRICS y de su extensa esfera de influencia en el Sur Global. Su estrategia de fomento del reshoring7 y su decisión de impulsar negociaciones con Rusia para terminar con el conflicto en Ucrania, han provocado una virulenta reacción de la élite político-financiera para articular a los estados europeos en contra de Washington e inducir un enfrentamiento con Irán, socio estratégico de Rusia y China. El impacto negativo de los aranceles en los mercados ha puesto en alerta incluso a sus aliados más cercanos, y ha sembrado el temor de que la guerra comercial se generalice a escala global.

Es indudable que la pretensión de Trump de atraer grandes montos de inversión extranjera directa hacia Estados Unidos enfrentará significativas resistencias, fundamentalmente porque la iniciativa contradice la lógica de la ganancia capitalista. Hace cuarenta años, las empresas manufactureras comenzaron a abandonar en masa el territorio estadounidense, con el propósito de evadir los crecientes costos de producción y de maximizar la rentabilidad de sus inversiones en países con mano de obra barata y bien calificada. Fuera de EEUU encontraron acceso casi ilimitado a recursos naturales baratos, lograron importantes ahorros derivados de la inexistencia de regulaciones ambientales, sanitarias y laborales, y se beneficiaron de sistemas fiscales laxos y corruptos que les permitieron incrementar sensiblemente sus márgenes de utilidad.

Nada parecido les ofrece la estrategia de Trump. Para que EEUU logre atraer nuevamente a los inversionistas, requiere modernizar una buena parte de su infraestructura eléctrica, hídrica, ferroviaria, aeroportuaria, carretera, de telecomunicaciones y de salud, hacer grandes concesiones fiscales, contar con mano de obra abundante, barata y bien calificada, y tener una amplia disponibilidad de recursos naturales, materiales críticos y energía a bajo costo. Aun suponiendo que tales incentivos fuesen suficientes para persuadir a los inversionistas de regresar a Estados Unidos, la nación está endeudada hasta el cuello y su divisa desfallece8.

Solo para modernizar su infraestructura crítica, entre 2025 y 2040 Estados Unidos necesitaría invertir hasta 15 billones de dólares, los que es más de la mitad de toda su producción de 2024. Sin esta inversión habría apagones, colapsos en cadenas de suministro, crisis sanitarias y pérdida de competitividad frente a potencias como China, que invierte tres veces más en infraestructura (como proporción del PIB). Alcanzar tan ambiciosa meta no parece factible. Si acaso, como mejor escenario se vislumbra un éxito parcial, que precisaría de una estrategia muy eficaz que combine la canalización de fondos públicos, la promoción de numerosas alianzas público-privadas, así como la aplicación de reformas regulatorias de gran calado para acelerar los trámites y la formación de trabajadores. Una tarea titánica, que tendría que ser ejecutada en un plazo extremadamente corto.

El caso de la infraestructura eléctrica es particularmente inquietante. Según el Electric Power Research Institute9, en los próximos diez años Estados Unidos enfrentará un aumento de entre el 35 y el 40 por ciento en la demanda eléctrica, la cual será estimulada por los requerimientos de la electrificación del transporte, la expansión de los centros de datos (especialmente para inteligencia artificial), la industria pesada, el reshoring manufacturero (semiconductores, baterías, etcétera), los vehículos eléctricos y la transición energética en general. El país tendría que triplicar el monto actual de inversión en el sector para poder hacer frente a la modernización y a la necesaria ampliación de la infraestructura de generación y distribución, cuyo valor se estima que puede alcanzar hasta tres billones de dólares (trillions). Además de la sequía financiera, la odisea enfrentaría obstáculos no menos insalvables como el hecho de que la obtención de permisos para el tendido de líneas de transmisión demora de 10 a 15 años10.

Trump pretende que la inversión manufacturera fluya masivamente para que Estados Unidos vuelva a ser la fábrica mundial, como en sus años dorados. Sin embargo, a pesar de que actualmente la manufactura apenas representa el 11 por ciento del valor del PIB, entre 2023 y 2024, más de 500 mil vacantes mensuales no lograron ser cubiertas en el sector debido a la escasez de mano de obra. Como ha observado el director ejecutivo de Apple, Timothy Cook, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en China existe una gran cantidad de ingenieros y técnicos experimentados y con las habilidades requeridas por la fabricación moderna, y es por esa razón que las inversiones se van hacia aquel país.

Lo que hay detrás del ruido mediático de Donald Trump es una guerra de clases para enriquecer a sus amigos por la ruta de la reducción del impuesto sobre la renta, a costa de aumentar las cargas a los consumidores mediante la imposición de aranceles a las importaciones y el desmantelamiento del salario social desde el DOGE (Department of Government Efficiency). Sin embargo, la propaganda resultará insuficiente para superar las disrupciones logísticas, el desconcierto que provoca la reconfiguración de las cadenas de suministro, la astringencia financiera, y la muy ancha brecha tecnológica que separa a EEUU de su principal competidor asiático.

En este contexto, ¿qué puede hacer México para afrontar las amenazas y aprovechar las oportunidades que se le presentan?

Sin estrategia propia desde 1980

A partir de la segunda mitad de la década de 1970, las relaciones entre México y Estados Unidos comenzaron a modificarse cualitativamente. El hallazgo de grandes yacimientos de petróleo en territorio mexicano motivó al gobierno a plantearse la utilización de los recursos derivados de la explotación de los hidrocarburos para el financiamiento de una rápida industrialización del país. Washington interpretó esta intención como una posible amenaza a su seguridad, y se apresuró a buscar mecanismos para asegurar el control sobre el petróleo mexicano e impedir el desarrollo de la industria avanzada en México11.

Durante los años ochenta, las presiones se multiplicaron con la finalidad de modificar el rumbo de México hasta obligarlo a una integración productiva, financiera y políticamente subordinada a Estados Unidos. Sin la fuerza que emana de la soberanía popular, el gobierno mexicano se quedó sin opciones estratégicas y ató el destino del país a la suerte del trasatlántico estadounidense. Muy pronto, las estrategias del Consenso de Washington lograron lo recomendado por Zbigniew Brzezinski para frenar el dinamismo del vecino del sur, y del 6 por ciento de crecimiento promedio anual alcanzado entre 1940 y 1982, la expansión de la economía mexicana cayó al 2.3 por ciento anual en el período neoliberal de 1983 a 2018.

Al iniciar la década de 1980, de manera casi simultánea, México y China abrieron sus economías a la inversión extranjera directa (IED). Por años, ese tipo de inversión fluyó a China tanto como a México, pero la economía asiática creció a tasas hasta cinco veces superiores a las registradas aquí. ¿El mismo tipo de inversión extranjera que desencadenó el milagro chino acabó con el milagro mexicano? La explicación de esta paradoja parece estar en la estrategia de desarrollo que se elige, pues la inversión foránea no es garantía de que se producirá un efecto positivo en el país donde se asienta.

A pesar de que durante más de cuatro décadas la propaganda ha machacado hasta el cansancio en la idea de que la inversión extranjera es vital para México, lo cierto es que obstaculizó su desarrollo soberano12. Según se observa, la muy elevada inversión interna en China, orientada hacia la manufactura, la innovación y las exportaciones se tradujo en tasas de crecimiento económico muy superiores a las de México, que privilegió la integración de su aparato productivo al de Estados Unidos y en particular al cuarto de máquinas del Titanic: la industria automotriz.

Un viraje posible y necesario

Mientras las condiciones lo permitan, el proceso de cambio profundo que experimenta el mundo le abre a México la oportunidad de realizar un viraje histórico en el curso de su desarrollo. Tal cambio de rumbo es factible en tres planos: a) el nearshoring residual, b) el motor interno de la autosuficiencia, y c) el soporte de la microeconomía social.

El nearshoring residual

Desensamblar la estructura productiva mexicana de la estadounidense es algo irrealizable en el corto plazo. En primer lugar, porque México —su manufactura, su mano de obra, sus bajos costos, su amplio mercado— es tal vez el activo más valioso con que aún cuenta Estados Unidos, a pesar de que Donald Trump asegure que el NAFTA-TMEC es el peor tratado que su país ha hecho y que buscará el apoyo del Congreso para terminarlo.

Durante un siglo, el automóvil ha sido la insignia por excelencia del progreso estadounidense. Aunque el ocupante de la Casa Blanca diga que no quiere autos producidos aquí, el hecho es que a lo largo de las últimas cuatro décadas México se transformó en su ensamblador predilecto. En el año 2024, el país envió a Estados Unidos 2.78 millones de vehículos y exportaciones automotrices por un valor de 166 mil millones de dólares. Poco a poco, la industria automotriz y la de autopartes se transformaron en el eje de la economía nacional, del cual dependen 1.8 millones de empleos directos y entre 4 y 5 millones de empleos indirectos, lo que representa cerca de la tercera parte de los 22.2 millones de empleos registrados en el IMSS en 2025. Y no son solo vehículos y autopartes. La mayoría de las más relevantes exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos se han clasificado como envíos de mercancías complejas que incluyen también maquinaria y equipo, y aparatos electrónicos13.

México deberá aprovechar a su favor el elevado nivel de integración productiva que mantiene, en primer lugar, porque el nearshoring es la mejor opción con la que aún cuenta Estados Unidos. En segundo lugar, dado que, si bien este tipo de modelo económico tiende a debilitarse aceleradamente, es indudable que prevalecerá por varios años más en tanto que el vecino del norte no podrá trasladar a su territorio la fabricación de muchos de los bienes que importa desde aquí.

Sin embargo, para México la tarea no es sencilla. Vietnam, por ejemplo, compite a escala global por los capitales que están saliendo de China para poder seguir abasteciendo el mercado estadounidense. El país asiático emerge como importante hub manufacturero y logístico, en buena medida gracias a que ha mantenido desde el año 2010 una elevada inversión en infraestructura de entre el 5 y el 10 por ciento de su PIB. De manera similar, en la etapa de expansión masiva de su plataforma productiva —del 2000 al 2010—, China realizó inversiones en infraestructura cercanas al 10 por ciento de su producto anual. Si México pretende estar a la altura de adversarios de este calibre, está obligado a multiplicar por tres o cuatro la proporción que ha venido invirtiendo en infraestructura durante los últimos años, misma que ha oscilado entre el 1.5 y el 2 por ciento del PIB.

La pregunta que surge es: ¿con qué fondos podría realizar México tal hazaña? Estados Unidos y Europa estarán tan ocupados con sus propios requerimientos internos, que tenderán a absorber una parte considerable de los recursos disponibles. Por su parte, la inversión privada nacional tendría que superar su muy discreto papel histórico en esta materia, pues ha mantenido la inversión en infraestructura en un rango de alrededor del uno por ciento del PIB. Para que la inversión pública sea capaz de transformarse en el eje dinámico, sería necesaria una reforma fiscal que logre ampliar significativamente su nivel de ingresos. Otra fuente posible es el establecimiento de alianzas de inversión en infraestructura con los países pertenecientes al grupo BRICS. Si bien en el año 2024 México logró elevar al 24.2 por ciento del PIB la inversión total —la proporción más alta registrada en los últimos treinta años—, deberá redoblar su esfuerzo financiero para alcanzar cotas de entre el 28 y el 30 por ciento14.

Más temprano de lo que muchos esperan, el empeño de los patriotas estadounidenses por recuperar la posición de primacía de su país como fabricante de manufacturas resultará infructuosa, y, lo quieran o no, su vecino del sur permanecerá como uno de sus principales activos en tanto proveedor confiable y privilegiado. Pero, además, de mantenerse la política arancelaria que a escala global el presidente Trump ha venido desplegando, México podría verse favorecido en virtud de que su establecimiento manufacturero tendrá la oportunidad de producir muchos de los productos que actualmente exportan países como Vietnam, Tailandia y la propia China a Estados Unidos15.

El motor interno de la autosuficiencia

El mundo se mueve muy rápidamente hacia un nuevo orden multipolar, y lo hace en medio de estremecedoras amenazas. Pese a todo, las condiciones parecen ser inmejorables para que México se convierta —al menos durante unos años— en un hub manufacturero emergente a escala regional, en una especie de pequeña nueva China. Después de cuatro décadas de sometimiento a los caprichos de Washington, el país está obligado a construir, cuanto antes, su propia estrategia soberana para que su integración productiva con Estados Unidos deje de ser complementaria y subordinada16. México debe enfocar todo su esfuerzo en recuperar los motores internos de su desarrollo —como lo señaló el secretario de hacienda, Edgar Amador Zamora—, y para ello, le urge el diseño de una política industrial que sea capaz de promover, a fondo, las actividades productivas que son estratégicas para los mexicanos, emulando la Estrategia de Doble Circulación empleada por China para adaptarse a los desafíos internos y externos17.

Bajo la presión ejercida por la decreciente disponibilidad de energía y de materiales críticos, en los próximos años la industria automotriz se replegará y dejará de ser el eje del desarrollo del país (y del mundo). Las prioridades serán otras muy diferentes a las actuales, por lo que es necesario identificarlas con precisión: en principio parece haber cierto nivel de consenso sobre las actividades que serían estratégicas: 1) autosuficiencia de alimentos, 2) aprovechamiento y gestión del agua, 3) desarrollo de dispositivos de energías alternativas, 4) innovación en modalidades y sistemas de electromovilidad, 5) aprovechamiento de la cadena desecho-insumo, 6) cuidado de la salud, 7) sistemas y dispositivos para la educación, y 8) industrias culturales y turísticas.

Es indispensable diseñar la hoja de ruta que haga posible el tránsito desde el modelo fundado en el ensamblaje, a un nuevo modelo centrado en la innovación y en la apropiación de las tecnologías que impulsarán aquellas actividades definidas como prioritarias. Poco ayudan a México los millonarios volúmenes de inversión extranjera que no cristalizan en habilidades y conocimiento propios. El Plan México debería hacer explícita la estrategia en este aspecto, que es crucial para alcanzar el éxito en la sustitución de importaciones y en el desarrollo de los sectores económicos que son valiosos para el país.

Parece indispensable recuperar la comunidad local sin perder la comunidad global. Enfocar las mayores energías en el rediseño y el desarrollo de los espacios geográficos en los que la gente gestiona su vida diaria, para transformarlos en paisajes armónicos e integrados. Imaginar formas de volver a la naturaleza, aun en la más agreste de las metrópolis. Explorar ese punto intermedio entre lo natural inhóspito y el espacio netamente artificial que reniega del mundo orgánico, como propone Yi-Fu-Tuan.

El soporte social de la microeconomía local

Más allá de que las condiciones parezcan ser ideales para la transformación de México en una pequeña nueva China, o algo similar, lo verdaderamente importante y estratégico no es eso. Si se observan con cuidado las tendencias motrices, que fueron apenas dibujadas en la parte inicial del presente texto —la drástica disminución en la disponibilidad de combustibles y materiales críticos y el inminente colapso del sistema climático—, resulta evidente que se requiere un tipo de organización de la producción y de la vida muy distinto al que se basa en el consumo y el crecimiento material infinito. Vivimos en un planeta finito con recursos finitos —que además se están agotando—, y estos límites biofísicos nos obligan a construir una economía desde abajo, desde las comunidades en los barrios y los pueblos, para alcanzar en un plazo muy breve la mejor adaptación posible y poder sobrevivir a lo que viene.

Hemos sostenido desde hace ya casi una década, que la complejidad de las transformaciones en las que el mundo ya está inmerso obliga a un inaplazable debate —social, académico, gubernamental— sobre la mejor forma de afrontar el futuro inmediato18. Van aquí algunas ideas dispersas, posibles indicios, sueltos e inconexos, para intentar contribuir al debate colectivo, en la perspectiva de encontrar los mejores caminos para el futuro.

En las ciudades mexicanas, explorar y ensayar formas individuales, familiares y colectivas de gestión de la producción de bienes y servicios, que busquen articularse en redes mercantiles alternas a las capitalistas. Concurrentemente, como parte del proceso de recuperar la comunidad local sin perder la comunidad global, la desconcentración y la redistribución de la riqueza implica sustituir paulatinamente las mega infraestructuras industriales, comerciales, urbanas y habitacionales, por espacios a escala humana concebidos y erigidos por las propias comunidades que los pueblan. Si bien el fenómeno del vaciamiento urbano y rural es algo cada vez más frecuente —el caso de Detroit y de algunos pueblos agrícolas del estado de Washington es paradigmático—, no se trata de abandonar esos emplazamientos y, menos aún, de desaparecer los equipamientos que contienen. El propósito debe ser reutilizarlos, transformándolos en espacios convivenciales acondicionados para el trabajo, el ocio y el disfrute colectivos, ámbitos en los que las personas y los grupos sociales desplieguen la mayor parte de sus actividades cotidianas echando mano de recursos y energías locales.

Una transformación radical de los paisajes como la propuesta, implica actuar sobre las fuerzas que se yuxtaponen en su interior, en tres ámbitos: a) El productivo, que es la clave para el autoabastecimiento por la integración de cadenas de producción-distribución-consumo, y que se fundamenta en el inventario de potenciales de trabajo, en la tecnología y las finanzas, así como en los sistemas de producción primaria y secundaria, el intercambio de valores de uso y los servicios de apoyo. b) El medioambiental, que involucra tanto lo natural como lo artificial de la geografía del lugar, es decir, la arquitectura y los espacios naturales y comunitarios, la cohesión territorial con base en las infraestructuras y las vialidades, los flujos y la movilidad de cosas y personas. c) El simbólico, que abarca los aspectos socioculturales de las comunidades, las actividades y costumbres que despliegan, las instituciones, el conocimiento, el arte y las redes que crean.

Son las comunidades urbanas y rurales la base del sistema emergente y de la nueva civilización que comienza a prefigurarse. Son espacios en los que domina la cooperación y la solidaridad por encima del individualismo y la competencia. Constituyen la clave para desintegrar el antiguo estatus quo des-organizador de la vida, erradicar los mecanismos de reproducción social que nos agobian y nos limitan, y demoler el modo de producir que nos oprime. Su propagación es esencial para fortalecer ese embrión que ya comienza a definirse a partir de manifestaciones muy diversas, las cuales comparten un objetivo común: detener el avance de las fuerzas destructivas del capitalismo. Estamos, pues, al borde de un cambio histórico caracterizado por el fin de la globalización perversa y por el re-nacimiento de una forma de convivencia que hace posible el sustento, sin que al hacerlo se alteren los equilibrios inherentes a los paisajes en los que los seres humanos cohabitan con las demás especies e intercambian energías con la naturaleza. Tal es el secreto de la verdadera sustentabilidad: importar de otras cuencas sólo lo indispensable y complementarse con recursos externos sólo cuando resulta imperativo hacerlo.

Así, las comunidades locales representan el terreno más conveniente para la resistencia y la construcción del poder contra hegemónico, y para enfrentar al capital a partir de transformaciones profundas en todos los órdenes de la vida. Constituyen el espacio propicio para comenzar a salirse del mercado capitalista y de sus redes de control, lo cual es perfectamente factible hacerlo en los aspectos más básicos de la existencia cotidiana como son la alimentación, la salud, la educación, la información, el dinero y las finanzas, la manufactura ligera, el arte y la cultura, la energía y el transporte. La clave está en la construcción de redes de autoabastecimiento comunitario.

En una red mexicana de microeconomías de base local, en la cual la planeación, la producción, la distribución y el consumo se organizan y se resuelven localmente, el dispendio de fuerza de trabajo, materias primas, componentes, maquinaria y equipo se reduce en forma prodigiosa. Primero, porque se produce sólo lo socialmente necesario y no lo dictado por la necesidad de maximizar ganancias. Segundo, porque se cancela el derroche de recursos ocasionado por el almacenamiento, el transporte y la distribución de la mayor parte de los bienes y los servicios que actualmente se observa. Tercero, porque solo se utilizan porciones reducidas de energías fósiles —como el petróleo— que son críticas en la fabricación de miles de productos indispensables para la sociedad moderna. Cuarto, debido a que disminuyen de manera sensible los volúmenes de productos y personas que se trasladan por tierra, mar y aire, limitándose con ello el daño al medio ambiente y el gasto absurdo de energía. Quinto, porque al modificar de raíz la forma de financiar-producir-transformar-comercializar-distribuir-consumir los alimentos básicos, se combate una de las principales causas del calentamiento global, debido a que puede bajar hasta en un cincuenta por ciento la generación de gases de efecto invernadero (GEI) en el mundo. Y, sexto, porque se abaten considerablemente los monumentales gastos en los que por concepto de salud se incurre en la actualidad, y que son debidos en gran medida a la contaminación ambiental y a las innumerables enfermedades y padecimientos ocasionados por las industrias farmacéuticas y de los alimentos procesados.

Fuera de la lógica del mercado capitalista estarían el capital, la mano de obra y la tierra. También lo estarían la información y las ideas que, sin embargo, a través de la Internet, sería una de las actividades más dinámicas y prolíficas. De este modo, la verdadera economía del conocimiento se trasladaría de los espacios dominados por las corporaciones multinacionales, a las universidades, escuelas y talleres de oficios locales, en los que se experimentaría una auténtica explosión de innovación debido a que el conocimiento de vanguardia podría ser aplicado sin restricciones a la solución de las necesidades concretas de las comunidades.

Estamos hablando de comunidades autónomas que imaginan sus futuros alternativos y diseñan colectivamente las estrategias para llegar a ellos. En tal esquema, no existe un plan preconcebido al que hay que ajustarse o someterse, lo cual en ningún sentido supone la inexistencia de la planeación incluyente y democrática en escalas más amplias, como la regional y la global. De los ahorros generados localmente, las comunidades aportan partes alícuotas de recursos para hacer frente a la construcción de equipamientos sociales, productivos o ambientales que trascienden su ámbito territorial, tales como hospitales y clínicas, instituciones de educación y centros de investigación, infraestructuras de transporte y comunicación, grandes obras hidráulicas y de generación de energía, reservas de valor histórico y arqueológico, así como parques ecológicos y áreas naturales protegidas. Es esta una posible ruta para los miles de millones de excluidos que, en la actualidad, ya no son siquiera sujetos de explotación o consumidores potenciales.

| Base material para la transición hacia economías locales | |

| 1 | Más de la mitad de las personas del mundo ya están fuera de las redes mercantiles, por lo que se requieren redes sociales alternas para asegurarles una vida plena |

| 2 | Dado que el modelo económico prevaleciente tiende al estancamiento y al decrecimiento, las opciones locales adquieren un carácter estratégico |

| 3 | Ante la inminente escasez de energía, los proyectos de generación y almacenamiento de energía renovable a escala local son una opción prioritaria |

| 4 | El conocimiento y la innovación que más ayudan a las personas comunes están en la gente trabajadora, más que en los exclusivos y caros laboratorios de las grandes corporaciones |

| 5 | La exposición de la agricultura a la emergencia climática demanda la adopción de modalidades resilientes de organización y producción |

| 6 | El limitado acceso a los materiales y los recursos naturales obliga a la reutilización completa de los residuos mediante esquemas de circularidad en las cadenas |

| 7 | La eficiencia potencial de las economías locales indudablemente constituye una opción para el desarrollo de las comunidades, frente a las crecientes dificultades de los Estados para atender las necesidades sociales básicas |

| 8 | La economía local es menos productiva en términos capitalistas, pero logra bajos precios por no depender de monopolios, reducir costos por externalidades (circularidad), y generar menores gastos de traslado, intermediarios, publicidad y tecnología, entre otros. |

En las microeconomías locales es indispensable tejer cadenas productivas a partir de redes de autoabastecimiento comunitario que produzcan y transformen alimentos, y que también elaboren bienes y servicios básicos. Así mismo, estas economías de base local deberán hacerse cargo de los servicios sociales, las infraestructuras públicas, la seguridad, la educación, la salud, el ahorro, y, algo muy importante, de la gestión del agua y de los desechos, así como de la generación y el almacenamiento de energía, que será el fundamento de todo el sistema. Las redes locales se coordinarían entre sí para gestionar las redes de alcance regional y nacional, como el transporte, las comunicaciones y otras. Estamos a tiempo de pensar estratégicamente y de evitar ser deslumbrados por el productivismo capitalista al estilo chino.

Es mucho lo que se puede hacer. Mediante la producción casera de hortalizas, plantas medicinales, de olor y de ornato, y con la crianza de animales en traspatio como pollos, puercos, cabras y borregos, las familias y las comunidades comenzarían a apartarse de los productos caros y malos que se venden en las grandes cadenas comerciales, además de que estarían en condiciones de ahorrar una proporción significativa de su ingreso monetario y de mejorar su salud mediante el consumo de alimentos sanos. Ya consolidado un nuevo sistema de producción-consumo, sería posible tejer una red comercial no capitalista a través del intercambio de excedentes de alimentos, e incluso de productos agroindustriales sustentables fabricados localmente. Este tipo de producción estaría soportada por dispositivos y redes comunitarias para la captación, recolección y distribución de agua pluvial, además de tecnologías agroecológicas para suprimir por completo el uso de agroquímicos y fertilizantes.

Las redes de educación y de salud irían de la mano de la red alimentaria, en virtud de que la enseñanza estaría dirigida hacia las necesidades locales de autoabastecimiento y de reproducción social. Las casas de oficios para jóvenes, los centros de salud autóctonos, con curanderos y comadronas que echan mano del conocimiento milenario sobre la medicina natural y alternativa, los centros comunitarios de maquinaria y servicios de apoyo para la construcción de infraestructuras sociales y para la producción (por ejemplo, hornos de pan y fábricas de tortillas para el uso colectivo), son elementos que abonarían a mejorar la producción local de alimentos, aportarían al cuidado de la salud, pero enfatizando en el aspecto preventivo de la medicina y no en el curativo y constituirían instancias para reorientar la educación en beneficio de la gente.

La red del dinero podría ser sustituida mediante cajas de ahorro popular bien administradas y vigiladas por la comunidad, así como a través del impulso al trueque y a los bancos del tiempo. Para desarrollar redes de información y comunicación alternativas, sería posible echar mano de las radios comunitarias y de los sistemas de telefonía celular ya desarrollados por comunidades indígenas en distintas partes. El arte y la cultura se socializarían de manera casi natural bajo un modelo de autoabastecimiento, dado que se estimularía de manera amplia la identidad de las comunidades. Por su parte, la innovación y la adaptación de tecnologías existentes a las necesidades locales representarían una explosión de conocimiento de grandes proporciones.

El territorio de México es estratégico para los Estados Unidos, por lo que liberarse de su influjo no representa, en ningún sentido, una tarea sencilla. Es entonces fundamental —como se está haciendo— profundizar la alianza política, económica, tecnológica y cultural con los pueblos y los gobiernos democráticos latinoamericanos, pero también aproximarse a los llamados BRICS y, en particular, valorar como algo decisivo la búsqueda de vínculos mucho más estrechos con la comunidad hispana y con el movimiento anti sistémico que está emergiendo en el país del Norte.

Notas:

1 Alberto Carral, “¿Por qué el mundo está en guerra?”, revista Rebelión, 16/12/2024.

2 Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, En 2024 México tuvo el año más caluroso desde 1880, superando significativamente cualquier otro registro previo, 15/01/2025.

3 Antonio Turiel, “Sobrevivir a un mundo sin energía”, entrevista en Vidas Ajenas, YouTube, 12/05/2024.

4 En el año 2002, el Instituto Mexicano del Petróleo estimaba que para el 2025 la producción diaria de crudo llegaría a 4.1 millones de barriles diarios; sin embargo, en enero y febrero de este año apenas se ha logrado un volumen de alrededor de 1.6 MBD, esto es, el nivel que tenía la producción en 1976. Ver “La producción nacional será de 4.1 MBD en 2025”, La Jornada, 16/07/2002, y Ecosistema Nacional Informático de Energía y Cambio Climático, en la página web del Conahcyt.

5 Alberto Carral, “Hacia el 2030: El choque por los recursos”, revista Rebelión, 10/03/2023.

6 Alberto Carral, “Del unipolarismo al multipolarismo”, revista Rebelión, 13/03/2025.

7 El nearshoring supone trasladar ciertos eslabones de las cadenas de valor a países geográficamente más cercanos al mercado objetivo, mientras que el reshoring es el proceso mediante el cual las empresas traen de vuelta la producción de bienes al país de origen.

8 En otros tiempos, en momentos de incertidumbre, los inversionistas se refugiaban en el dólar; sin embargo, hoy, está sucediendo lo contrario y el dólar se está debilitando. El mundo transita inexorablemente hacia un orden multipolar y también hacia un sistema de múltiples divisas.

9 EPRI, U.S. National Electrification Assessment 2021 y actualizaciones posteriores.

10 El proyecto SunZia Transmission, que consta de una línea de transmisión eléctrica de 885 km que conecta Nuevo México y Arizona, tardó 17 años en obtener las autorizaciones necesarias debido a disputas por tierras tribales y hábitats protegidos. Ver Electrek, The US’s largest clean energy transmission project just hit a major milestone, 18/05/2023.

11 Ver “Kissinger-Haig policy on Mexico fed to conservatives”, en Executive Intelligence Review, Volume 6, Number 12, March 29, 1979.

12 Entre 1980 y 2023, la IED fue similar en México y en China (2.0 y 2.5 por ciento del PIB); así mismo, en ambos países, la inversión externa apenas representó una pequeña parte de la formación bruta de capital fijo total: 5-6 por ciento en China y 12-15 por ciento en México. Cálculos con datos de Banco Mundial, UNCTAD, OCDE y FMI.

13 De acuerdo con un estudio elaborado por Gabriela Siller y Jesús Anacarsis López, analistas de Banco Base, citado por Roberto Morales en El Economista, 4/02/2025.

14 El Portafolio para la Prosperidad Compartida anunciado por Marcelo Ebrard el 24 de abril, contempla una inversión durante el actual sexenio de 298 mil millones de dólares en mil 937 proyectos de empresas nacionales y extranjeras. El paquete incluye proyectos en los sectores de manufactura, energía, gas, agua, medio ambiente y minería, entre otros. Ver: “Ningún proyecto de inversión ha sido cancelado pese a aranceles: Ebrard” en Aristegui Noticias, 24/04/2025.

15 Ver Gerardo Esquivel, “El retorno del nearshoring”, Milenio Diario, 07/04/2025.

16 Alberto Carral, Elementos acerca de la integración comercial entre México y Estados Unidos: Los años recientes, tesis de licenciatura, Facultad de Economía de la UNAM, 1993.

17 Centre for Geopolitics, Xiconomics: What China’s Dual Circulation Strategy Means for Global Business, Cambridge University,13/09/2023.

18 Alberto Carral, “Re-inventar el camino hacia el futuro”, revista Rebelión, 29/02/2016.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.