Cuando piensas o crees o sabes, eres un montón de otra gente; cuando sientes, no eres nadie que no seas tú. E. E. CUMMINGS

Revolución. Una mano más una mano no son dos manos, son manos unidas.Une tu mano a nuestras manos para que el mundo no esté en pocas manos sino en todas las manos. GONZALO ARANGO

En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. GEORGE ORWELL

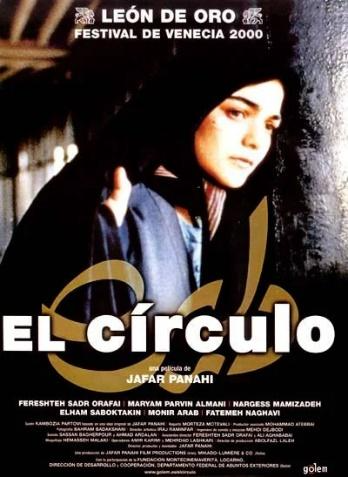

Desde la bóveda interdisciplinaria de La Fábrica de Sueños, vía Cine-Club Al Filo del Tiempo, el Ciclo sobre vida y obra de Jafar Panahi sigue con Dayereh (2000) o El círculo, obra circular en un doble sentido: por como se abre y cierra y por el círculo vicioso que entraña la situación de la mujer en Irán. Por eso, puede decirse que a Panahi no le importa tanto la situación particular de c/u de las mujeres que no paran de huir, sino el contexto de opresión, prohibición y negación en torno a ellas por efecto del régimen machista y patriarcal extremista. Lo que se ve en El globo blanco (1) y El espejo, con las niñas, se amplía hasta el vértigo en El círculo: uno, basado en lo que parecen creer/saber unos pocos líderes enfermos, pero que ignoran lo que las mujeres sienten; hecho que se ve por fortuna combatido por la solidaridad/resistencia de las mujeres y, claro, por la valentía y el talante del cineasta que a través de sus filmes insiste/persiste en denunciar con sutileza los fallos políticos de su país…

Igual que con humor, como en Taxi Teherán (2), salvo que aquí en ese ambiente de sordidez, maltrato y desigualdad, no hay cabida para el humor ni para la música, a excepción de la escena del furgón policial en el que viaja la prostituta que desea fumar. El filme se inicia con la mujer que en vez de un varón da a luz una niña, lo que de entrada las marca a fuego. Máxime cuando la abuela, en un largo plano secuencia, pasa del escepticismo por la noticia al desespero por el efecto inmediato: su yerno se divorciará tan pronto sepa. Si la música no cabe quizás sea porque también Jafar Panahi (JP) sabe que ella es la más libre de las artes y a la vez la única que implica una esclavitud voluntaria o una suerte de apostolado laico. Podría decirse que en ese medio patriarcal a nadie se le desea una niña en un parto, lo que va sin decir que ya la ecografía avizoraba un niño. Lo que por otro lado habla de la incierta ciencia, de las virtuales fallas de la IA y, claro, del concreto rechazo machista a lo femenino.

Nunca antes en el Nuevo Cine Iraní un cineasta se había atrevido a plantear un filme ya no sólo social sino puramente político, como lo hace JP con tanta solidez como hondura al abordar un tema de similar dureza, complejidad y conflicto como el de la situación de las mujeres en Irán, uno de los países más desarrollados del mundo y a la par uno de los más conservadores en razón del fundamentalismo religioso de sus dirigentes. Una de las pocas cosas que a la mujer se le valora allí es su facultad de reproducción: hecho que sólo se condiciona por el sexo del que llega. Tres mujeres son ex presas: Nargess, en farsi Flor, desea regresar a su pueblo que idealiza tras su estadía entre rejas; Arezou, en persa Esperanza, apelará a recursos non sanctos para poder viajar; la otra, a la que sus hermanos rechazan, circula entre las demás e intenta un aborto, pero su padre fue ejecutado y no puede consentir el hecho. La mujer grávida a la vez observa como su madre abandona a la hija en plena calle.

Está segura de que alguien, una familia o el Estado podrán brindarle una vida menos triste que la de una madre sin marido. Una puta congrega a las mártires de la sociedad en la que una mujer sola va de retro: es motivo inexorable de repudio y lapidación. Pese a todo intento de explicar por qué esas tres mujeres fueron a la cárcel, JP no da evidencia alguna sobre las causas. Tampoco las razones de sus heridas internas y externas, entre ellas la más visible: la de la chica que al fin no viaja, en solidaridad con Esperanza, o Arezou, y que aun así vive con los nervios de punta de aquí para allá con el frenesí al tope, como en un duelo existencial sin salida. A todo esto ayuda el manejo de cámara, a la R. Müller en Rompiendo las olas (3), que pasa sin reparos de una mujer a otra, de una historia o desliz a otra u otro, en una especie de variaciones sobre distintos temas por vía de una rara música silente: la que ofrecen los rostros desencajados y/o en depresión de quienes sólo buscan amor o consuelo y no lo hallan.

Búsqueda existencial que se da a lo largo y ancho de las calles de Teherán, en forma detallada y meticulosa, como si se tratara de un documental y no de una ficción, como la que en efecto es. Mientras Arezou entra a alguna parte, la cámara, v. gr., poncha a Solmaz (hija de JP) y se describe lo que haría cualquier otra persona: se desplaza de un lugar a otro, mira a quienes pasan, se inquieta por la presencia policial y, en fin, ni se diga cuando está con su amiga. La inquietud se intensifica a través de primeros planos con el rostro tumefacto de Solmaz, planos secuencia extensos que aumentan la tensión dramática, tomas que transcurren como en tiempo real y que se ocupan en exclusiva de ella y su manera de percibir cada instante. Como en El globo blanco, el peligro al acecho que representan el hombre, aun invisible, y los polis, se da en el fuera de campo, no necesariamente con la cámara al frente. El plano inicial a la postre se topa con el plano final para dejar la idea del círculo cíclico o cerrado sobre sí mismo.

En medio del maremágnum callejero sobresalen asuntos puntuales del diario vivir como el de la obligación de llevar el chador o la burka y encima el abrigo negro, como quien va de luto sin que así sea; la libertad de los hombres para tener su propio harem, sin molestia de nadie; la frustración de las mujeres por no poder fumar en público. A ello se suman otros asuntos: el miedo de la mujer al rechazo del marido por pillarle alguna vergüenza del ayer; la presencia continua de los polis, justo antes de que las mujeres decidan hacer algo; aquellos son el símbolo de la represión que caerá de un momento a otro sobre ellas, sin que puedan hacer algo para evitarlo, sea por la falta de documentos personales o escolares (Solmaz llega a la taquilla), la carencia de una casa o, aún peor, de un hombre: que puede ser un esposo, en ningún caso un amante. Algo al parecer aislado, que no es tal: el de las bodas ocasionales, con sus carros de compañía y la llegada a la fiesta o esa alegoría de la realización femenina.

Como en casi todos sus filmes, JP proyecta la imagen de cineasta citadino, cuyo tema nodal afecta no sólo a las mujeres sino a él mismo. Así, la primera parte transcurre al ritmo veloz del quehacer diario, marcado ante todo por la huida constante de las tres mujeres; la segunda parte se ralentiza casi de forma natural, como si se pasara de la tempestad a la calma, pero mentira porque mediante una vuelta de tuerca lo que muestra es la desolación, la sordidez y el desasosiego en una sociedad donde sólo el macho, el patriarca, caben y la mujer es desoída, marginada, ninguneada. Esta última se debate entre ser títere de los opresores u objeto de la circunstancia o caer por el despeñadero del vicio o la lujuria, como es el caso de la prosti que meten al furgón policial. Cuando intenta fumar la reprimen, pero cuando los jefes toman la iniciativa, ella, contra todo pronóstico, se suma a la causa, prende su cigarro y, en otro extenso plano secuencia, lanza el humo de la resistencia contra la injusticia, hipocresía y corrupción.

Sin titubeo alguno, JP pone sobre la mesa las cartas marcadas y los prejuicios en torno a temas tan espinosos como arteros: el que nazcan niños y no niñas; el afán de estar contra el aborto; el abandono de los hijos por la madre por cuitas internas; el caso de la liberación femenina, ya no sólo sexual; el cada vez mayor asunto de las convictas, como en EE.UU; y, no en últimas, el eterno apuro de la prostitución o de las putas, en todo caso siempre hijas de los políticos. La ironía, con respecto al círculo vicioso que afecta a las mujeres, esta vez juega un papel esencial en contra del propio JP: así, cuando iba de viaje de EE.UU hacia Uruguay fue detenido en el aeropuerto JFK de NY (4) por el solo hecho de ser un iraní y devuelto a su país de origen, con lo cual el círculo se cierra sobre él. Aun así, JP no se dejó llevar por el prurito del mensaje ideológico, sino que fiel a su serenidad y templanza tampoco cedió a la censura que prohibió su filme, sino que luego hizo This is Not Film o Esto no es una película.

Y en su propia casa (2011): un año después de haber sido llevado a la cárcel en Teherán. El 18.may.2010 la prensa mundial publicaba extractos del mensaje enviado por JP desde ella: “Por la presente declaro que he sido objeto de malos tratos en la prisión de Evin. El sábado 15.may.2010, los guardias de la prisión entraron de repente en nuestra celda, la # 56, y nos sacaron a mis compañeros y a mí, nos hicieron desnudar y nos tuvieron en el frío durante hora y media. El domingo […] me llevaron a la sala de interrogatorios y me acusaron de haber filmado el interior de mi celda, lo que es […] falso. Entonces me amenazaron con encarcelar a toda mi familia en Evin y maltratar a mi hija en una prisión poco segura de […] Rejayi Shahr. No he comido ni bebido nada desde el domingo […], y declaro que si mis deseos no son respetados voy a seguir [privándome] de beber y comer. No quiero ser una rata [de] laboratorio. Víctima de sus enfermizos juegos, amenazado y torturado psicológicamente.

Mis exigencias son: – Tener la posibilidad de contactar y ver a mi familia, así como tener la completa seguridad de que están a salvo. – El derecho a tener y comunicarme con un abogado pues ya he pasado 77 días en prisión. – La libertad condicional hasta mi juicio y el veredicto final. // Por último, juro por lo que creo que es el cine que no voy a dejar mi huelga de hambre hasta que mis deseos sean satisfechos. // Mi último deseo es que mis restos sean devueltos a mi familia, para que puedan enterrarme en el lugar que elijan”. (5) Tras diez días de huelga de hambre y merced al apoyo internacional por su liberación (Amnistía Internacional e International Campaign for Human Rights, en Irán, recogieron firmas en apoyo al cineasta), el 25.mayo JP salió de la cárcel bajo fianza de 2.000 millones de tomans (6): unos 150.000 €. Pasó 88 días tras las rejas. No obstante, el 20.dic.2010 fue condenado a 6 años de cárcel y a 20 de inhabilitación para hacer cine, viajar al exterior o conceder entrevistas en medios… (7)

Antes del cierre, y para lo que viene, cabe reiterar la escena inicial: frente a una cerrada ventanilla blanca, una anciana de espaldas a la cámara escucha con angustia los quejidos de su hija que acaba de parir: el que cree un niño llora y ella, muda, por contraste, se alegra. Pero, rápido pasa a la desdicha cuando una enfermera abre la ventanilla y le dice que el bebé es niña, no niño, pese a lo que dejó ver la ecografía y como ansiaban el esposo de su hija y el resto de su boyante familia. En alguna ocasión, JP señaló que el guion partió de la noticia en un diario: una madre iraní había asesinado a sus dos hijas y luego se suicidó. Si bien él mismo elaboró el argumento, el guion lo escribió Kambuzia Partovi (1955-2020) (8), quien de entrada lo trata de forma tan brutal como el artículo del que surgió. Enseguida, la cámara persigue a las mujeres, en su mayoría putas o que lo han sido, todas con incierto destino, acosadas por la policía, rechazadas por su prole, y sin poder fumar si no van con un hombre.

En medio del realismo exacerbado, que podría verse como natural e incluso al garete aunque es medido/minimalista, cobran peso ciertos aspectos ignorados por la crítica y, aun así, usados de forma sistemática, en parte para burlar a los censores: el citado fuera de campo; el dolly, steady-cam o cámara en mano; la tan usual como peligrosa voz en off; las señales visuales de la modernidad, como en WW; los cambios de luz del alba al ocaso. Todos esos recursos, que se vinculan de modo usual y notable al plano secuencia, otorgan al trabajo del cámara Badakshani un valor sin precio de vigor y empatía, factores que coexisten con cierta parquedad narrativa de JP, cierto ensimismamiento y no poco una fuerza expresiva que no es violencia sino perseverancia en su oficio del cine. A ello se suma la frescura, espontaneidad y compromiso de sus actrices, muy pocas profesionales, que se arriesgan al dar su nombre en los créditos de un filme prohibido en Irán… así haya obtenido el León de Oro en Venecia. (9)

Contra la especulación de ciertos críticos, no hay prurito alguno de denuncia abierta en JP: es, más bien, el efecto natural de todo lo que ha visto, captado y padecido en su deambular, primero, por Irán, y, luego, por el mundo. La riqueza exterior parte de su riqueza interior, de su capacidad de resistir, voluntad de combatir, decisión de no forzar ninguna solución, sino esperar que ella se revele. Cual si se tratara de un sabio taoísta, sin pretensión de tal. JP para nada pregona sino actúa que la paz es el mejor camino y la respuesta al conflicto. De ahí la aparente apatía y un relativo desubique de las mujeres que dan la impresión de moverse sólo en círculos, pero no: cargan consigo la claridad del que no empuja al río sino fluye con él; la brújula del que no se deja apabullar por el ruido; la esperanza de quien sólo obedece a la solidaridad, al sentido de cooperación, al valor de unirse, sin pelear con nadie ni darse contra el mundo: saben que aun la madera más dura cae cortada y el agua más suave horada la roca.

JP no es víctima de un severo pesimismo, por no aparecer ni una mujer alegre en toda la película, ni su mirada es en exceso permisiva con respecto al aborto y la prostitución, dizque porque se afrontan sin una nítida perspectiva ética, y casi como si fueran derechos de la mujer. (10) Sin darle gusto al disgusto, voy por partes: JP no hace juicios de valor vía filme, apenas describe lo que pasa en su país. Aún en los puntos más tensos o dramáticos, tiene la capacidad y la agudeza, por inteligencia, para sonreír o ironizar, y eso no es pesimismo. La puta del furgón podría verse, sin prejuicios, como una mujer alegre: basta verla cómo se fuma ese cigarro de la libertad, del reto a los desafueros del Poder. Por último, JP deja en manos de la mujer la opción de asumir o no el aborto y de seguir o dejar la prostitución: mal haría en tomar partido, por ellas, sin correr el riesgo de derivar en el censor que sin querer denuncia. En suma, su ética es evidente y los males que las acosan jamás serán derechos de las mujeres.

En conclusión, El círculo es un filme redondo, cíclico, no sólo por saber unir inicio y fin, sino por saber describir, mostrar, y no juzgar, la vida difícil, no fácil, pese a la prostitución, que llevan las mujeres en Irán. Es también una obra más, como El globo blanco, neorrealista a la iraní, fresca aun en su drama, minimalista al máximo, obra en la que las actrices y actores, entre ellos los polis que parecen reales, son desdramatizados como en La mujer del animal (2016), de V. Gaviria (11), para conferirle mayor crudeza, realismo y precisión a lo descrito, sin juzgar a nadie o nada. Así con los polis que llevan a la mujer embarazada a la cabina para que llame por ellos, JP se limita a mostrar el hecho: que c/u infiera la crueldad o falta de ética policial. Él no es juez. Tampoco lo es Solmaz, con todo lo que pueda saber y derive en alter ego de los Otros y que sólo cuando siente no es nadie más que ella. Ni las demás mujeres, que sólo huyen, luego se ocupan de su inmediatez y, al final, esperan algo de justicia o amor.

Ellas tal vez no se planteen una revolución, ni sean capaces de o dispuestas a hacerla, en todo caso tienen la certeza de que una mano más otra no son dos manos, sino el comienzo de la unión y que si las unen todas: ya no habrá quién pueda disparar, Bob Marley dixit. En ese sentido, JP y sus actrices y actores, pese a la sordidez y a la injusticia, al dolor y a la desdicha que pueblan su filme, es probable, hayan experimentado que en tiempos de inquietud y barbarie, y no de calma ni civilización ni ética, no queda otro camino que decir la verdad, el que de por sí no sólo es un acto revolucionario, sino la única opción de verificar que la abeja no tiene por qué discutir con la mosca: sin duda miel es miel y mierda es mierda. Una ayuda a vivir mejor; la otra mata rápido. Una dignifica los sentidos; la otra pudre el conocimiento. El círculo, en tales condiciones materiales y, más allá, existenciales, se cierra sin remedio, por ahora, para todos, en especial para la mujer que el prejuicio del tirano llama indeseable.

A Santiago adorado, quien jamás me ha dado visos de estar habitado por el prejuicio ni para quien las mujeres pudieran ser indeseables, salvo eso sí las del Centro Demoniaco.

Notas, enlaces y bibliografía:

(1) https://rebelion.org/el-sufrimiento-de-una-nina-todo-por-el-dios-dinero/

(2) https://rebelion.org/la-ironia-desnuda-la-sordidez-de-una-realidad/

(4) https://es.wikipedia.org/wiki/Jafar_Panahi

(5) Íbidem, Nota 4, Wikipedia.

(6) https://elpais.com/cultura/2010/05/25/actualidad/1274738405_850215.html

(7) https://elpais.com/diario/2010/12/21/cultura/1292886005_850215.html

(9) https://elpais.com/diario/2000/09/10/cultura/968536813_850215.html

(10) https://www.aceprensa.com/resenas-cine-series/el-c-rculo/

(11) https://rebelion.org/la-mujer-del-animal-2016-la-libertad-viene-de-perder-el-miedo/

FICHA TÉCNICA: Título original: Dayereh. Castellano: El círculo. Gén.: Drama / Social / Político. For.: 35 mm; color; 90 min. País: Irán / Italia. Año: 2000. Dir.: Jafar Panahi. Guion: Kambuzia Partovi. Prod.: Jafar Panahi. Fot.: Bahram Badakshani. Mon.: Jafar Panahi. Int.: Nargess (Nargess Mamizadeh); Arezou (Maryiam Parvin Almani); Prostituta (Mojgam Faramarzi); Enfermera (Elham Saboktakin); Vendedor (Monir Arab); Solmaz (Solmaz Panahi); Pari (Fereshteh Sadre Orafaiy); Madre (Fatemeh Naghavi); Padre de Ari (Abbas Alizadeh); Sahij (Liam Kimber). Dist.: Artificial Eye / WinStar Cinema. Premios: León de Oro al Mejor Filme, Festival de Venecia/2000. Asociación de Críticos Estadounidenses (NBR), Premio a la Libertad de Expresión. Gran Premio FIPRESCI, Mejor Película del Año, 2001. Estreno: 8.sept.2000.

Luis Carlos Muñoz Sarmiento (Bogotá, Colombia, 1957) Padre de Santiago & Valentina. Escritor, periodista, crítico literario, de cine y jazz, catedrático, corrector de estilo, traductor y, sobre todo, lector. Fundador y director del Cine-Club Andrés Caicedo, desde 1984. Colaborador de El Magazín EE, 2012; columnista, 2018. Su libro Ocho minutos y otros cuentos, Colección 50 libros de Cuento Colombiano Contemporáneo, se lanzó en la XXX FILBO (Pijao, 2017). Mención de Honor por MLK: Todo cambio personal/interior hace progresar al mundo, XV Premio Int. de Ensayo Pensar a Contracorriente, La Habana, Cuba (2018). Siete ensayos sobre los imperialismos – Literatura y biopolítica, coautoría con Luís E. Soares, publicado por UFES, Vitória (Edufes, 2020). El libro El estatuto (contra)colonial de la Humanidad, producto del III Congreso Int. Literatura y Revolución, con su ensayo sobre MZO y su novela Changó, el gran putas, lo lanzó UFES, 20.feb.21. Invitado por Pijao Eds. al Encuentro Nal. de Narrativa vista desde las Regiones (Ibagué, 1º a 4 nov.23) Invitado por UFES al Congreso Literatura, Soberanía Nacional y Multipolaridad (Vitória, 25.nov.23). El 10.abr.2025 salió en Brasil La Fábrica de Sueños – Ensayos sobre Cine, primero de ocho libros por publicarse. Autor en ARC, Rebelión, Magazín de EE, Las2Orillas y traductor/coautor, con Luis E. Soares, en dichos medios. Director del Cine-Club Al Filo del Tiempo, que se emite desde la bóveda interdisciplinaria de La Fábrica de Sueños. E-mail: [email protected]

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.