La relación del ingreso de los sectores laborales es uno de los principales elementos para la economía de una nación. Por lo que las políticas salariales, se convierten en un eje central en el debate económico. En Bolivia, el salario mínimo nacional ha tenido un ascenso importante durante la gestión de Evo Morales debido a […]

La relación del ingreso de los sectores laborales es uno de los principales elementos para la economía de una nación. Por lo que las políticas salariales, se convierten en un eje central en el debate económico.

En Bolivia, el salario mínimo nacional ha tenido un ascenso importante durante la gestión de Evo Morales debido a que la política salarial, es concebida como una base importante del bienestar colectivo, especialmente de la clase obrera asalariada.

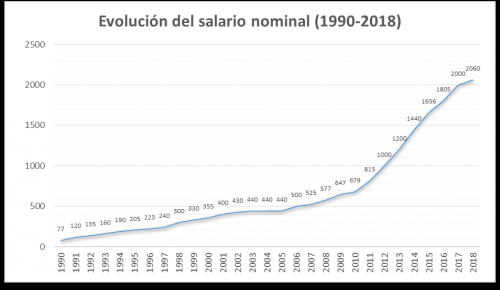

Para el 2018, el incremento salarial alcanzó los 2060 Bs. lo que significa un incremento del 2.575% desde el año 1990 a 2018. Desde el punto de vista de los trabajadores, la política salarial ha sido muy beneficiosa, sin embargo, los voceros del sector privado han criticado permanente esta política argumentando que en la empresa privada ha sido afectada negativamente en su competitividad, hecho que fue desestimado por la autoridad del Servicio Nacional de Impuestos que evidenció la continuidad en el incremento de las ganancias del sector privado.

Lo que está en juego en el conflicto sobre los salarios, es claramente el excedente obtenido en la producción por la empresa y el presente artículo, explicaremos por qué el sector privado siempre se opone al salario, analizaremos de dónde surge ese excedentes y qué es en realidad lo que se está disputando desde un punto de vista de la economía del valor y cómo repercute esto en la economía nacional.

En la «ciencia económica» o lo que se conoce generalmente como economía neoclásica, cada quién en la sociedad recibe lo que se merece que en palabras elegantes le llaman retribución de los factores, supuestamente el empresario recibe sus beneficios, el dueño de la tierra recibe su renta y el trabajador recibe un salario por su esfuerzo.

La supuesta libertad que tienen todos los individuos de participar en el mercado ya sea vendiendo o comprando, en realidad está condicionada por el valor que posee. A las personas que no poseen nada no les queda más que vender su fuerza de trabajo, por lo que la supuesta libertad en el capitalismo no es más que la máscara con la que se disfraza la desigualdad y la explotación. Esto también lo sabían reconocidos economistas pero solo lo admitían de una manera ambigua, por ejemplo Keynes decía, la economía no se preocupa por satisfacer las necesidades en términos generales sino por la «demanda efectiva», lo que significa que la demanda no son las necesidades de todos sino solamente de aquellos que podían pagar por lo que necesitan, en esta perspectiva, las necesidades de los que no pueden pagar, no interesan1 y por eso tantas personas mueran de hambre sin poder satisfacer una necesidad tan básica; con mayor cinismo, Friedman el profesor de los chicago boys, sostenía que en el mercado un voto era un dólar2, es decir, la «libertad de elegir» en el mercado es, contradictoriamente, un monopolio de aquellos que poseen muchos más votos, imagínense las grandes corporaciones.

Probablemente amparándose en estas bases teóricas o probablemente repitiendo lugares comunes elementales, los economistas bolivianos insisten en que el incremento salarial genera pérdidas para las empresas. Pero no es por antonomasia que un incremento salarial es negativo, por ejemplo, empíricamente podemos constatar que también se expresa en la mejora de las condiciones de vida y/o en una mayor formación de los trabajadores, hechos que seguramente, más bien incrementan el rendimiento del trabajador y, por lo tanto, su productividad. Pero, ¿por qué la testarudez con la que desean evitar cada año los incrementos?

Porque el salario está en relación inversa con la ganancia que recibe el empresario, no solamente desde el punto de vista contable sino, sobretodo, porque la ganancia es una parte del valor producido por el trabajador que no se le retribuye, esta es la teoría de la plusvalía3, que por cierto, no es invento de Marx ya que Adam Smith la planteó de una manera más general: como una porción del salario no retribuido al trabajador4, al igual que muchos otros economistas de la época.

Por eso, el incremento que el trabajador recibe no sale de la reducción de la producción, ese nivel está asegurado en tanto costo de producción, el incremento solamente es una parte más del plusvalor producido con su trabajo5. En síntesis, podemos concluir que un incremento salarial:

1) No reduce la producción porque es un costo cubierto y contabilizado, a lo que podría afectar es a la ganancia.

2) En algunos escenarios de crecimiento o aumento de la productividad, el incremento salarial puede ir acompañado de un incremento también en las ganancias. En los últimos años, éste ha sido el caso en Bolivia.

3) Un incremento salarial, es la distribución del excedente que reduce la concentración de la riqueza y genera mayor igualdad.

4) En la economía nacional boliviana, un incremento salarial también se expresa en un ensanchamiento del mercado interno que a la vez dinamiza a otros sectores como el comercio, transporte y otros, mientras que, en un modelo de economía neoliberal el mercado interno es desestimado.

Ahora el debate sobre el incremento salarial se realiza en el marco de un mayor conocimiento de la economía por parte de las clases subalternas que lo enfocan desde una perspectiva, efectivamente, científica y no prejuiciosa, pues se está jugando el bienestar de una parte importante de la población y la situación de la economía nacional. Como horizonte, su demanda sectorial específica perfila también el destino de la riqueza la nación para que se oriente en una perspectiva productiva y eficiente, contrariamente a la descalificación permanente que reciben de los economistas que cumplen de sacerdotes del capital.

Notas:

1 Keynes, John Maynard. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. México: Fondo de Cultura Económica, 2005.

2 Friedman, Milton y Rose. Libre para elegir. Barcelona: Ediciones Orbis, s/f.

3 Marx, Karl. El Capital, Tomos I, II y III, Vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. México: Siglo XXI editores, 1984.

4 Smith, Adam. La riqueza de las naciones. España: Alianza editorial, 2011.

5 Marx realiza este análisis, principalmente, en el Tomo I de El Capital, capítulo VII La cuota de plusvalía, punto 3. La última hora de Senior y en el esquema de acumulación y reproducción ampliada del capital en el Tomo II.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.