No es fácil conseguirlo pero los autores lo han conseguido: han escrito un libro que se lee muy bien (no es un pesado, interminable e ilegible «tocho» político) que puede interesar tantos a personas muy informadas como a lectores/as no muy puestos en asuntos leninistas.

Los autores, el Grupo Viulme, dedican su estudio sobre la vida y la obra del revolucionario ruso «A quienes siguen confiando en la Humanidad. A quienes siguen creyendo en la Igualdad. A quienes siguen remando hacia el Futuro». Para todos ellos está pensado este ensayo documentado, militante y muy bien ilustrado (todas las fotografías y reproducciones incorporadas son de interés) que en sus primeras líneas explicita su perspectiva: «una gran parte de la obra de Lenin sigue vigente cien años después de su muerte. Sus análisis del capitalismo son, en su mayoría, perfectamente válidos en la actualidad, por el simple hecho de que el sistema hegemónico en el tercio ‘occidental’ del mundo no ha cambiado en lo sustancial». Las sociedades occidentales, prosiguen, «no pueden detener al monstruo que las impulsa. Las cuentas de resultados exigen un incremento constante y voraz, siendo así que la estabilidad en las ganancias se considera equivalente a pérdidas, desencadenando despidos, rebajas de salarios y la exigencia abusiva de incrementos de productividad». Nada ha cambiado, concluyen, aunque por otra parte, como sabemos, mucho ha cambiado. Entre los cambios: la creciente y suicida peligrosidad de la relación de la sociedad del capital con la Naturaleza.

Los autores, así lo señalan también, ha intentado huir (lo consiguen casi siempre) de todo panegírico o planteamiento hagiográfico de la gran figura histórica de Lenin, que consideran con razón fuera de lugar, si bien tampoco ocultan su «proximidad ideológica con el leninismo, ocultación que, además de inútil, habría sido un artificio rayano en la hipocresía». No hay que olvidar, observan, «que el leninismo fue uno de los movimientos políticos triunfantes más destacados de la historia de la humanidad, independientemente de lo que ocurriera tras su muerte, en 1924.» [la cursiva es mía].

Un apunte de presentación (nota 4, p. xvii): «El Grupo Viulme es un equipo abierto compuesto por personas que estuvieron implicadas en la lucha antifranquista y que mantienen incólume su compromiso con la democracia y el progreso». No se nos dan más detalles, pero se siente, se palpa desde las primeras páginas, ese compromiso poliético y esa militancia antifranquista. No habita en ellos el olvido ni la revisión interesada.

Forman Lenin. 100 años después de su muerte un preámbulo, dieciséis capítulos (1. Los años de formación. 2. San Petersburgo. 3. Siberia. 4. Un periódico y un partido. 5. Los primeros intentos revolucionarios. 6. Los años intermedios. 7. De nuevo en acción. El reagrupamiento. 8. El imperialismo. 9. La guerra y el derrocamiento del zar. 10. El tren sellado» (con magnífica narración). 11. Octubre 1917: la toma del poder. 12. El Instituto Smolni. 13. La paz y «el socialismo en un solo país». 14. La Guerra de Prolongación (‘civil’). 15. La NEP. 16. La muerte de Lenin y su legado), el epílogo: «Testamento político» (aunque, propiamente hablando y más allá del decir de la tradición y tal como los autores señalan, no hay un «testamento político» de Lenin), dos anexos (1. Los congresos anteriores a 1925; 2. La constitución de enero de 1918) y la bibliografía. En las páginas 116-118 se incluye un anexo con una «sucinta relación bibliográfica sobre el imperialismo» y, posteriormente, página 222-225, otro dedicado a «Algunas de las más destacadas injerencias de los Estados Unidos de América (USA) en los asuntos internos de otros países (siglos XX y XXI).».

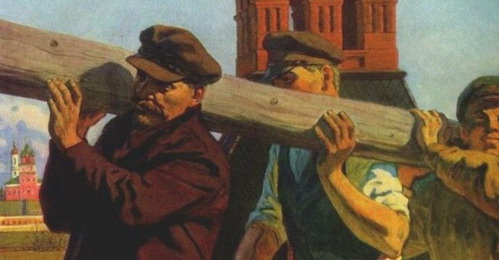

Los capítulos, incluido el preámbulo, están ilustrados con mapas y fotografías. «Hemos incluido abundantes ilustraciones (algunas en color), ya que creemos que ayudan al lector a retener mejor el fondo del discurso, incluida la personalidad de los protagonistas y sus ideas, los hechos acaecidos, los lugares donde acaecieron o, incluso, la época a la que se alude, tanto en la parte biográfica como en la de las disquisiciones al hilo.»

Este libro, observan, además de conmemorar el primer centenario de la muerte de Lenin discurre por dos vías paralelas: una, la escueta descripción biográfica del personaje, y otra, importante sin duda, «las disquisiciones sobre la vigencia actual de su pensamiento y acciones». El método que han empleado es el de exponer la biografía como texto habitual y las disquisiciones (propias o ajenas) intercaladas en asuntos y temáticas que han considerado adecuados enmarcadas en un recuadro. Tres ejemplos de estas disquisiciones añadidas:

Uno de los conceptos más difundidos del marxismo, señalan, es el de la «dictadura del proletariado», que Lenin adoptó, desarrolló y aplicó, partiendo de Marx y Engels, cuya formación exponía que «la clase obrera necesita una dictadura para dominar la resistencia de las clases explotadoras -los capitalistas y terratenientes-, llevar tras de sí a los campesinos y crear una sociedad nueva, la sociedad socialista». Viulme ilustra su afirmación con la carta de Marx a Joseph Weydemeyer de 5 de marzo de 1852 y con un pasaje de la Crítica al programa de Gotha. A continuación hablan de las consideraciones de Lenin y Ted Grant y de los levellers, y observan: «Pero volviendo a la cuestión terminológica, consideramos que el marxismo actual (siglo XXI), debería prescindir del vocablo «dictadura» que, en efecto, tiene hoy un sentido muy inconveniente, y nos atreveríamos a proponer el uso del concepto democracia coercitiva, es decir, un poder de la mayoría, respetuoso con la disidencia pero vigilante y firme ante la previsible reacción violenta de esa disidencia. A buen entendedor…» (p. 9). Aunque la alternativa terminológica que sugieren, en mi opinión, también tiene problemas, es adecuada su crítica al uso del término ‘dictadura’.

En «Siberia», el tercer capítulo del libro los autores explican los desacuerdos de Lenin con los que proponían prescindir de la lucha política (los calificó de «economicistas» o «economistas»), acusándoles de debilitar al partido y de ceder la iniciativa a la burguesía, diluyendo el crácter revolucionario de la organización. A ello añaden en recuadro: «No es posible ignorar hasta qué punto la situación que denunciaba Lenin en los años del cambio del siglo XIX al XX, sigue estando de plena actualidad. Los ‘economiscistas’ de las primeras décadas del siglo actual (XXI) siguen campando por sus respectos, siguen contemporizando con el poder del capital (grandes y pequeñas corporaciones nacionales e internacionales, bancos, aseguradoras, farmacéuticas, financieras,…), siguen colaborando para perpetuar el status quo del injusto reparto de la riqueza, sigue ‘mirando hacia otro lado’ ante la debacle del cambio climático. Nada se ha modificado en cuanto a la existencia y labor de zapa de los ‘economicistas’, Razón tenía Lenin,y la sigue teniendo, al calificarles de ‘primeros oportunistas’.»

En el capítulo 11, «Octubre 1917: la toma del poder», observan en recuadro que «el pensamiento de Lenin era radical, en tanto que iba a la raíz de las cosas, sin quedarse enredado en la superficie, pero estaba ‘radicalmente’ alejado del dogmatismo, ya que no se atenía a ningún credo que no estuviera matizado por las circunstancias concretas, por la correlación de fuerzas o por las prioridades que cada circunstancia exigía» (147). Frente a ello, líneas más abajo, comentan: «En definitiva, la política actual, carente en general del sentido de la firmeza ideológica (a veces incluso, carente de ideología y solo guiada por el afán de poder) es pasto de corruptelas, de injerencias espurias, de sobornos vergonzantes, cohecho, ambiciones desmedidas, malversación, y toda suerte de vicios inconfesables, precisamente por no atenerse a la «radicalidad» de las ideas, Lenin, de nuevo, nos demuestra cómo deberían comportarse los poderes públicos, ajenos a toda ambición personal, y de votos del servicio a la comunidad a la que representan.»

Los lectores no deberían pasar por alto las curiosas y excelentes notas al pie de página que nos regala el Grupo Viulme. Unos ejemplos:

1. «Durante un tiempo, Lenin utilizó el nombre supuesto de Nicolai; de ahí la inicial N (H en el alfabeto ruso). La «A» con la que termina el nombre Lenin se debe a que en ruso hay declinaciones, con escaso o nulo uso de las proposiciones. Entre la juventud soviética, se solía aludir a Ilenin como «Vlaimilich» contracción de Vladimir Ilich muy en boga, al menos, hasta los años 1960-1970».

2. «La semántica del momento era muy distinta a la actual, y las palabras han cambiado su significado, por tanto, los comunistas de finales del siglo XIX y principios del XX nunca habrían aceptado ser «social-demócratas» en el sentido actual del siglo XXI».

3. «Este conflicto bélico [la llamada Guerra civil rusa [1917/1918-1921]] solo puede considerarse en parte como una guerra civil ya que hubo una destacada intervención internacional y, de hecho, fue la continuación de la Guerra europea, con ligeros cambios en las alianzas. Por tanto, en estas páginas se va a calificar de Guerra de Prolongación, dado que los objetivos no eran muy distintos a los de la Gran Guerra» (56).

4. «Lo curioso fue que algunos mencheviques, a la cabeza de los cuales estaba Martov, que se habían negado a utilizar el tren facilitado por los alemanes en el que viajó Lenin hacia Petrogrado, se avinieron a repetir la operación y aceptaron el mismo acuerdo para regresar a Rusia. Este hecho, menos conocido que el de Lenin, desmentía la germanofilia de los bolcheviques y ponía de relieve la estrategia de Berlín de infiltrar posibles opositores al Gobierno provisional, en tanto que pudieran colaborar a cerrar el frente bélico del este.»

No hay olvido por parte del Grupo Viulme, como suele ocurrir en otras aproximaciones biográficas, de la figura de Anna, la hermana mayor de Lenin. Anna, observan, además de Nadia Krupskaia, «fue la más estrecha colaboradora de Vlaimilich, en el marco de su familia íntima. Se conservan numerosas cartas intercambiadas por los dos hermanos, muchas veces en tono de consejeros mutuos. Para Lenin, su hermana Anna era el vínculo que le unía a la familia, pero también a su alter ego más humano e íntimo de sus preocupaciones sociales por el pueblo ruso» (95).

También hay oportunas referencias a nuestra actualidad política desde una perspectiva histórica. Esta por ejemplo hace referencia a la guerra de Ucrania: «A finales de 2022 (cuando escribimos estas líneas), no deja de ser curioso recordar la crítica de Lenin a los ucranianos que propugnaban la unión nacional con el consiguiente debilitamiento de los vínculos entre sus trabajadores y los rusos. «Si los proletarios rusos y ucranianos actúan unidos, la libertad de Ucrania es posible; sin esa unión no se puede hablar siquiera de tal libertad» (1914), palabras que han estado muchos años grabadas en el pedestal del monumento dedicado a Lenin, en la ciudad de Kiev.» Pero en diciembre de 2013, prosiguen, «próximo el asalto al poder en Ucrania, al estilo de la «noche de los cuchillos largos», los golpistas pro-nazis de la plaza de Maidán echaron por tierra ese monumento y lo destrozaron parcialmente a base de golpes y martillazos. Un fotógrafo captó el momento sin reparar, quizá, en los dos rótulos monitorios al fondo: «Pro Credit Bank» y «Zarina». Lo que quedó del monumento fue a parar a un almacén abandonado, pero pocos meses antes del centenario de la Revolución rusa, el año 2017, hubo quien se percató de la efemérides y acabó destruyendo completamente la estatua, que había sido erigida en 1939».

Excelente apartado también el dedicado a las críticas de Rosa Luxemburg a la paz de Brest-Litovsk (185-188). Exactamente la misma valoración merecen las páginas dedicadas a una «Breve descripción militar de la Guerra de Prolongación» (209-220).

El epílogo del libro lleva por título entrecomillado «Testamento político». El grupo VIUME acierta al señalar que, impedido y en cama, Lenin inició el dictado (entre el 23 y el 31 de diciembre de 1922) de una serie de reflexiones (que reproducen en su totalidad, pp. 266-281) bajo el título de Carta al Congreso (dirigidas, pues, a los delegados al XIII Congreso del Partido Comunista) concebidas como aportaciones a los debates congresuales. El Congreso se celebró en mayo de 1924, cuando Lenin ya había fallecido. Solo posteriormente, señalan, se calificó estas reflexiones como «Testamento político», a pesar de que, observan, «su contenido está muy lejos de poder considerarse como un escrito de tal índole.»

Antes de los anexos, los autores cierran su ensayo con la carta que Lenin dirigió el 5 de marzo de 1923 «Al camarada Stalin» (rigurosamente secreta, personal, con copias a los camaradas Kaménev y Zinoviev): «Estimado camarada Stalin. Ha tenido usted la grosería de llamar a mi mujer por teléfono e insolentarse. A pesar de que ella le haya hecho saber que estaba dispuesta a olvidar todo lo que había dicho, todo lo sucecido ha llegado a conocimiento de Zinoviev y de Kaménev (que lo han sabido por usted). No tengo intención de olvidar tan fácilmente lo que se ha hecho contra mi persona, y no tengo necesidad de decirle que lo que se ha hecho contra mi mujer lo considero hecho también contra mi persona. Por tanto, le ruego reflexionar y hacerme saber si está dispuesto a retirar sus palabras y a excusarse o si prefiere romper las relaciones entre nosotros. Con estima.»

Una observaciones finales:

Hubiera sido muy útil para los lectores un índice nominal.

El Grupo Viulme habla en ocasiones del «método leninista». Tal vez ‘método’ no sea la palabra-concepto más ajustado.

En la página 46, preguntan: «¿Cómo es que se ha abandonado el debate en «las calles» para circunscribirlo a las vetustas salas de los parlamentos (el de los diputados o los autonómicos)? ¿Por qué se disolvió en 1977 la Assemblea de Catalunya (no confundir con la nacionalista Assemblea Catalana), engañándonos con una inoperante Assemblea de parlamentaris que se sabía que nacería muerta?». No es Asamblea de Cataluña, sino Asamblea Nacional de Cataluña (ANC). Jordi Pujol conoce muy bien la respuesta a su interrogante. No sólo él.

Observan a continuación que «la diferencia entre toda esta serie de capitulaciones y la línea leninisita es que los bolcheviques alcanzaron en 15 años una de las más grandes victorias de la historia moderna, mientras que la izquierda española (excluyendo, por supuesto, a la social-democracia), es cada vez más marginal, en la quinta década posterior a la muerte del dictador». Los autores son muy generosos al llamar social-democracia al social-liberalismo realmente existente.

No hay hagiografía como decíamos. Pero en algún momento, son pocos, los autores se aproximan, transitan por senderos próximos. Así, en la nota 7, p. 42, observan: «Hay que decir que, dada su inteligencia, capacidad de trabajo y concentración, su bagaje y ductilidad intelectual, su tenacidad dialéctica y su prestigio, en general sabía ganarse a la mayoría, pero no era insólito, ni muchos menos, que en ocasiones se quedara en minoría».

En la página 59, se sostiene que «tanto en el contenido de Dos tácticas como los acontecimientos de 1917 están de plena actualidad un siglo después. Las franjas políticas son las mismas y sus interrelaciones permanecen casi intactas». Toman pie en su argumentación en un artículo de José Manuel Naredo. Pero no habría que olvidar que el artículo de Naredo, como se indica en la bibliografía, es un escrito publicado en Cuadernos del Ruedo Ibérico en 1975. ¿De verdad que los acontecimientos de 1917 siguen estando de actualidad un siglo después en nuestro país?

Algunas comparaciones históricas hubieran exigido mayor prudencia Por ejemplo, hablando de Piotr Arkadievich Stolipin (1862-1911), que los autores presentan como «monárquico convencido, inteligente, violento y profundamente reaccionario», señalan en recuadro después de criticar las alabanzas de Solzenitsin y Moorehead: «La figura de Stolipin, salvando todas las diferencias ideológicas, es el paradigma de político fracasado, como lo fue ochenta años más tarde el inepto dirigente del Partido Comunista de la URSS, Mijáil Gorbachov, que no consiguió ninguno de sus objetivos (ni la Perestroika ni la Glasnot), y propició la irrupción de uno de los gangsters más repulsivos de la Historia de Rusia, Boris Yeltsin, padre político, por cierto, de Vladimir Putin.» (68). Gorbachov no se merece esa comparación.

Son varias (76-77, por ejemplo) las referencias del grupo Viulme al procesismo y al movimiento nacional-secesionista catalán. Más allá de sus comentarios críticos sobre la heterogeneidad ideológica de la alianza que «pendía de un fino y frágil hilo político calificado de independentismo», se manifiestan con deseable claridad, y en contra de la opinión de una buena parte de la izquierda española, cuando hablan de la CUP: «… que se mostraba como una ‘izquierda nacionalista’, es decir, como un oxímoron de difícil síntesis» (91). Por si hubiera alguna duda: «Pocas veces se ha visto tan nítida la diferencia entre el nacionalismo esencialmente retrógrado y reaccionario, y el internacionalismo solidario y progresista. Una diferencia también perceptible en tiempos de paz como los actuales, aunque hoy el nacionalismo se oculte bajo la piel de cordero» (123). No está claro que el nacionalismo se oculte con esas pieles y, desde luego, no son nuestros tiempos, tiempos de paz.

En nota al pie de la página 80, comentan: «De esta y otras etapas de connivencia de los tres, se ha inferido un triángulo amoroso en el que Krúpskaia habría consentido, aunque no parecen existir datos o pruebas fehacientes que lo corroboren. No obstante, las biografías soviéticas oficiales de Lenin siempre han procurado minimizar la figura de Armand o, incluso, eliminarla, lo cual, más que servir a los fines que se proponían, abundan en la idea de que Armand y Lenin fueron realmente amantes, más o menos declarados, al menos en la intimidad.» Fueron amantes, existen datos y pruebas fehacientes. Véase, por ejemplo, la biografía de R. C. Elwood sobre Inessa Armand, publicada por el Viejo Topo en 2018.

Hay conjeturas políticas arriesgadas en algunas de sus formulaciones sobre la actualidad. Esta por ejemplo: «En todo caso, el menchevismo y el bolchevismo, como expresión de dos líneas políticas a veces antagónicas y a veces cooperativas, están, en general, de plena actualidad. Lástima que hoy no contemos con un Lenin del siglo XXI» (144). Y líneas más arriba: «… mientras que, excepcionalmente, siguen existiendo partidos comunistas (a veces con nombres ‘clandestinos’, como Izquierda Unida, en España o quizá «Los comunes», en Cataluña), que mantienen una línea política más asimilable a un bolchevismo, resignado, pero bolchevismo, al fin y al cabo.» (144) No creo que los Comunes se sientan muy felices con esa caracterización. Su mundo no es ese.

Los autores no citan en la bibliografía, no se puede citar todo ciertamente, el estudio que Francisco Fernández Buey dedicó en 1977 al revolucionario ruso: Conocer Lenin y su obra, reeditado por El Viejo Topo en 2023, ni los dos artículos que Manuel Sacristán escribió sobre la filosofía de Lenin (Véase «El filosofar de Lenin» y «Lenin y la filosofía» en el primer volumen, Sobre Marx y marxismo, de sus «Panfletos y Materiales»).

En síntesis: una excelente aproximación a la vida y obra de revolucionario ruso que merece lectura, estudio y discusión en seminarios. ¡Recomiéndenlo! Son muchas las reediciones y novedades publicadas, no todas ellas de interés, en el primer centenario del fallecimiento del autor de El Estado y la revolución.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.