El cine comercial busca espectadores. El cine artístico busca cómplices. BERNARDO BERTOLUCCI

El talento se educa en la calma, y el carácter en la tempestad. JOHANN W. VON GOETHE

Si toleras demasiado, acabas justificando lo injustificable. ANTONIO MACHADO

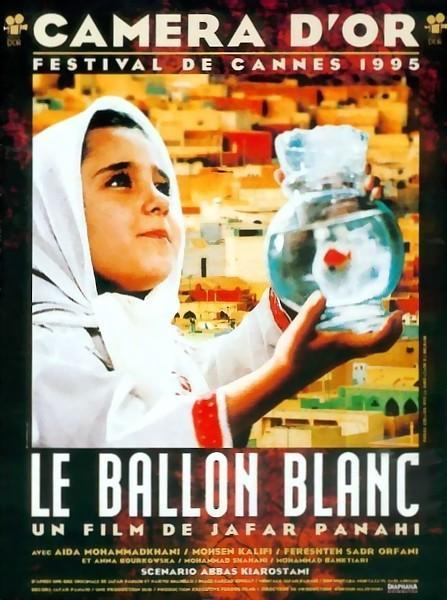

Desde la bóveda interdisciplinaria de La Fábrica de Sueños, vía Cine-Club Al Filo del Tiempo, se inicia un tributo al cineasta iraní Jafar Panahi (Mianeh, 11.jul.1960) (uno de los pocos que ha ganado los tres mayores festivales del mundo, Venecia, Berlín, Cannes), con cuatro de sus obras clave: Badkonake sefid (1995) o El globo blanco, El espejo (1997), Fuera de lugar (2006) y Taxi Teherán (2015); luego, vendrán El círculo (2000) y Un simple accidente (2025). Todas, obras que se mueven entre el cine social, familiar, neorrealista a la iraní, minimalista, con un inexorable fondo político que no por estar semioculto deja de ser evidente porque molesta e incomoda, como en El globo blanco. Filme cuya figura central es Razieh, una niña de siete años que pone al espectador en el mismo trance de sufrir, no de gozar, la pérdida de un billete de 500 tomanes con el que busca comprar un pez dorado por 100, menos de un dólar, y con cuyo dinero restante su madre espera festejar el Año Nuevo…

Con guion de otro maestro del cine iraní, Abbas Kiarostami (1940-2016), de quien J. Panahi fue su asistente de dirección en A través de los olivos (1994), El globo blanco se impone por la sola presencia de Razieh, la niña Aida Mohammadkhani que encarna los primeros filmes del luego perseguido y encarcelado cineasta por el régimen de los Ayatolás, con su secuela de represión, machismo, sexismo, discriminación, racismo, xenofobia e intolerancia, virtudes que uno creería exclusivas del hoy dominante imperio sionazista/gringo. Una niña que lejos de actuar, es el personaje que sólo con sus gestos encarna un tratado de proxemia, sin dejar de ser jamás el sujeto cuya inocencia y candidez, frescura y sentido crítico, espontaneidad y reflexión, deja con la boca abierta a quienes pueden verla igual quizás, pero nunca por torpe o ingenua: Razieh no es más que el sujeto posibilitador de una mirada a los errores, desajustes y prejuicios de una sociedad hace rato sometida al capricho de la casta religiosa dominante…

Casta que reprime y somete en lo esencial a las mujeres y, en este caso, a una niña, por vía de un padre que no se muestra, de una madre que obedece más al esposo que a un afán de justicia e igualdad, a un hermano mayor, Alí, que por fortuna no siempre se porta como Alá, a unos derviches que se aprovechan de ella y toman su dinero, aunque luego tengan que recular en su empresa de serpientes y machos, que la han puesto entre el miedo y el terror y a la postre ven que en la trampa que urdieron para Razieh cayeron ellos. Detrás de todo hay una puesta en escena minimalista, con huellas de ese hiperrealismo neorrealista que transmite de forma natural los secretos de una sociedad o lo que todos ven pero no pocos callan, como quien da la idea de una pátina cuando la evidencia del entuerto está ahí, en calles o plazas, en negocios o viviendas y, de pronto, el sujeto más inesperado, una niña, se levanta y su mirada se iguala con quienes pretenden timarla/embobarla para aprovecharse de su inocencia.

Lo que primero llama la atención es la actuación de niños, aspecto común a Kiarostami y a Panahi, como en El viajero (1974), la historia del niño Qassem que viaja a la lejana Teherán a ver un partido de fútbol, pero antes estafa a sus vecinos y amigos para juntar dinero, llega al estadio sobre el tiempo y todo se cierra con una irónica vuelta de tuerca; o en ¿Dónde está la casa de mi amigo? (1987), narrada desde la óptica del niño Ahmed, quien al ir a hacer una tarea nota que por error se llevó el cuaderno de Mohammad Reza, a quien el maestro amenazó con expulsar si no cumple con sus deberes: lo busca en el pueblo vecino y como no halla su casa, decide hacer la tarea del compañero, que para el maestro es excelente; o en Y la vida continúa (1992), filme en el que Kiarostami pone en la ruta a un padre y un hijo por entre las ruinas de un terremoto en busca de dos chicos y a la vez se topan con sobrevivientes. Panahi se acopla a este modo de hacer cine y mezcla la forma documental con la ficción neorrealista.

Además, prefiere trabajar más con niñas que niños, como se ve, fuera de en su ópera-prima El globo blanco, en El espejo: la niña Mina decide regresar sola a casa pues su madre no pasó a recogerla al colegio. La cámara, de nuevo, está a la altura de ella, así que cuando se enfrenta a la gran urbe, se descubre un mundo de tanta fascinación como extrañeza pues para una criatura es más fácil contar con la compañía del adulto: de repente, Mina mira a la cámara y abandona la filmación de lo que vemos. Panahi sigue con la reacción del equipo de rodaje: la ficción queda atrás y se pasa al registro documental. También, en Off-Side, obra en la que una niña se disfraza de niño para ir al partido de clasificación a la Copa Mundo 2006 entre Irán y Baréin, pero debido a su sexo se choca con el muro de la ley; y, claro, en El círculo, una diatriba serena en modo drama por el trato dado a las mujeres en Irán, que motivó su censura y prohibición allí. Una mujer da a luz una niña y, sin saberlo, ambas están marcadas.

Pese a que la ecografía anunciaba un niño, nace una niña, así que del escepticismo se pasa al desespero pues para la abuela es signo de que su yerno exigirá el divorcio: en un medio machista, una fémina no cabe, como lo demuestran miles de historias más, como en Jinete de ballenas (1). Por un permiso temporal, tres mujeres salen de la cárcel: Nargess, la más pura e inexperta, desea regresar a su pueblo que idealiza tras su estadía entre rejas; Arezou, su amiga, apelará a recursos non sanctos para obtener la plata del viaje; la restante, ex presa y a la que sus hermanos rechazan, circula entre las otras e intenta un aborto, algo impensable ya que su padre fue ejecutado y no puede consentir el hecho. La mujer grávida, a la vez, presencia el abandono de una hija por su madre en plena calle, segura de que alguien, una familia o el Estado podrán brindarle una vida menos triste que la que proyecta una madre sin marido. Una puta congrega a las mártires de la sociedad en la que una mujer sola va de retro.

Al estilo de los mayores cineastas del Nuevo Cine Iraní, como su precursora Forough Farrokhzad (1935-1967), el citado Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf (n. 1957), Majid Majidi (n. 1959), Marjane Satrapi (n. 1969) (2), Asghar Farhadi (n. 1972), al estilo de todos ellos, Jafar Panahi (3) registra la sordidez de Irán, país incapaz de ayudar a los más empobrecidos, como en el caso del soldado que habla con Razieh, en un espacio público donde los machos y el falocentrismo campean a sus anchas, y apenas una niña se atreve a retarlos sin miedos ni prejuicios, puesto que su único afán es ser libre, es decir, poner a actuar su deseo. Y ese deseo es el de comprar un pez dorado con el billete de 500 tomanes que le dio su madre y cuyo valor oscila entre 100 y 200: aunque por instantes parezca lo contrario, a ella no la asustan los derviches con sus timos, ni los límites que le ponen la madre presente o el padre ausente, aunque eso sí temible, ni las taras de esos exterminadores de la libertad…

Razieh toma el fuego no para quemar ni quemarse sino para brillar, encara la vida sin tapujos ni temores, se envalentona frente a todo sin más arma que la rebeldía, la propia de quienes saben que los derechos no bajan al pueblo, sino que se conquistan entre la niebla de las adversidades y frente al páramo de los políticos. Desde el inicio, el tiempo cobra cuerpo en las vísperas del Año Nuevo y se anuncian las horas, minutos y segundos faltantes, lo que en paralelo remarca la angustia que afecta a la protagonista y al espectador. La cara antigua de Teherán está al margen de la tan frecuente modernidad que presentan los filmes iraníes más recientes, y posibilita una relativa entrada al rancho familiar de esa niña de siete años, de su hermano Alí, de su padre invisible pero omnipresente a punta de PQR porque su hijo le trajo jabón y no champú, y su madre presente, aunque ocupada y sin plata para los regalos de la fecha, va con su hija a mercar y Razieh ve un pescado que la atrae por su color y movimientos.

Entonces, acosa/fastidia a la madre para que se lo compre, pero ella tiene prioridades y poco dinero, así que le pide renunciar a su imperativo deseo y más bien pesque uno del estanque situado delante de su casa. Luego de que el padre reprima a Alí, sea enviado de nuevo por el champú, y el aire familiar se enrarezca por la tiranía de la voz que amenaza, aunque no se vea, Razieh, con un simple gesto, entra en empatía con un Alí que cual Edipo seduce a la madre para que les dé el billete de 500 y así ambos niños puedan plantearse la utopía del sueño y el sueño de la utopía. Pero, más temprano que tarde los imponderables cobran su cuota de presencia: así, cuando Razieh mira de reojo la rejilla por donde cae el billete y se dispone a tomarlo, un motero pasa veloz y con el exhosto de su aparato contaminante hace que el billete vaya al subsuelo. Y se desata la más feroz pesadilla diurna para Razieh, el más áspero/minimalista azote del sufrimiento, de los que nadie puede liberarse hasta nueva orden.

Hasta nueva orden cósmica. Entretanto, queda claro que así la trama se reduzca a una niña que pierde un billete, a la casi imposible faena para recuperarlo, a la alianza fraternal frente a la distancia conyugal, al dominio de un macho desocupado vs una madre ocupada que persiste en su lucha desigual, a la ambigüedad del trato con el soldado, primero de rechazo, luego de cercanía, al final de tristeza por gracia de la sinergia, los logros son evidentes; que Razieh es una niña libre, que pone a actuar su deseo, que no se arredra ante nada, que no le teme a la prohibición materna ni a los derviches, monjes o mendigos de la secta musulmana sufí, de carácter ascético o místico, que la engañan, se arrepienten y le devuelven su dinero; queda claro, en fin, que el cine artístico ni siquiera busca cómplices, sino que los encuentra a granel cuando deja de soñar con lo material y se centra en la calidad. El director Panahi y el guionista Kiarostami hace ya 30 años sembraron la semilla de un cine útil a la Humanidad.

Cine útil en el que el talento y el carácter de la niña de siete años Razieh, sumado al carácter y talento del niño Alí, da como resultado un filme en el que una y otro han mostrado que, en efecto, el talento se forma en la calma interior, mientras el carácter se forja en la adversidad, a través del error, por efecto de los imponderables, no pocas veces por vía del azar o del humor, éste, sucedáneo inexorable de la inteligencia. De toda esa mixtura surgen esos héroes ensimismados, silenciosos y, no obstante locuaces: Razieh y Alí. A los que se suma, primero, ese soldado (Mohammad Shahani) que al comienzo parece otra cosa, alguien con un disfraz, y luego deja ver su rostro amable y, después, el afgano vendedor de globos que en un palo lleva tres: uno, blanco, otro azul, uno más, rojo, de pronto se va, vuelve con un chicle y sólo el globo blanco, símbolo de pureza, paz, empatía: el chicle sirve para rescatar el dinero. Por ello, en el plano de cierre apenas se ve al afgano (Aliasghar Smadi) que enarbola su símbolo.

Lo anterior no obsta para señalar que Razieh, quien no puede desligarse de la niña real que le dio vida al personaje, Aida Mohammadkhani, descresta por su elocuencia, su gestualidad, su determinación. Virtudes, aquí sin ironía, que se ven en la escena con el soldado que la muestra entre la mudez y el rechazo inconsciente, mientras busca hacerle invisible el billete y, sin avisar, pasa al diálogo, polemiza, refiere lo que está bien y lo que no, hasta que parecen amigos de vieja data, se despiden, el soldado sube a un jeep y Razieh entra en la órbita de la tristeza. El filme, narrado desde su óptica, es un tapete persa de opciones desde el documental y un abanico de realidades entre la ficción, que desnudan la vida socio/política de Irán sin prurito alguno de buscar hacerlo (4). El padecimiento de la niña se traslada al espectador, igual que los peligros, abusos, desencuentros, en fin, la tensión y el suspenso creado a partir del simple billete: el que vía magia de la puesta en escena, deviene un infierno de emociones.

Como las que a lo largo del metraje experimenta Razieh, para a la postre dejar en el ambiente la sensación casi palpable de que se corre el riesgo de justificar lo injustificable si se tolera demasiado al timador, al ilusionista, al tirano. Así, quien diga que disfrutó a cabalidad del filme, a medio camino entre el documental y la ficción, el minimalismo y la visión holística, la verdad, miente. Y es que en él se cumple la sentencia de Hitchcock (5) según la cual pocas cosas producen más angustia que un hombre en peligro, en este caso algo aún peor pues se trata de una niña. Lo que, a su modo, representa otro asesinato de la inocencia, así Panahi lo haya esculpido con la mayor naturalidad, como si no fuera a herir a nadie, menos a matar. Máxime si se considera que la obra parece rodada en tiempo real, así no lo sea: lo que, por otro lado, habla del filme ideal, aquel que parece prescindir del montaje y de los movimientos de cámara, sin analepsis ni elipsis ni cortes abruptos de planos: en síntesis, una obra de arte.

Entre los abismos y los demonios de la ciudad, con su infinita red de caos e inseguridad, emerge de la nada un sujeto insignificante, en apariencia. Uno de esos nadies a los que el distinto nadie, firmante de Nadie es perfecto, quiere enfrentar o confrontar, ser humano marginal que termina por voltear la fórmula según la cual la abundancia es promesa de virtud, cuando en su caso, la del vendedor de globos afgano, es todo lo contrario: lo que lo hace valioso es la carencia. Como puede verse en la vida cotidiana de cualquier país: ‘Entre más elevada sea la condición espiritual del hombre, en peores condiciones materiales está’, Henry Miller dixit, aunque parezca un adagio de Karl Marx. Aquél y su globo blanco simbolizan el espíritu de cooperación, en un mundo cada vez más anclado en la codicia, avaricia, soberbia, del capitalismo. Y Razieh entraña el acto de resistir/cuestionar desde el ámbito femenino a una sociedad de machos/adultos sometida al statu quo de los Ayatolás y su fundamentalismo.

En conclusión, la ópera prima de Panahi El globo blanco es un drama minimalista, entre documental y ficción, cuya puesta en escena parece transcurrir en tiempo real debido a la destreza tanto en el guion como en el manejo de medios: sin analepsis ni elipsis, sin casi cortes en el montaje, con medidos movimientos de cámara. Hecho en modo crónica filmada, con pocos personajes y dos protagonistas, niña y niño, Razieh y Alí, Panahi, su mejor alumno, supo transformar el guion de Kiarostami (6), con sobrados méritos y logró evitar otro cadáver exquisito, como en El gran pez, de Tim Burton (7). El diario The Guardian eligió la obra de Panahi en el puesto 46 entre los mejores 50 familiares de todos los tiempos (8) y está en el lugar 32 de la lista sobre los 50 que deberías ver a los 14 años del British Film Institute (9); en fin, fue inscrito como candidato al Oscar al Mejor Filme Extranjero, en su entrega 68, pero fue rechazado, por fortuna, por la Academia: ¿se imaginan la vergüenza si hubiera ganado?

El estilo de Panahi es una forma iraní de neorrealismo. Sus filmes parecen conectados por un choque entre lo inmediato del documental y una serie de normas muy definidas de la ficción, junto a una “ira abiertamente expresada [contra] las restricciones impuestas en la sociedad iraní” (10). En El globo blanco la ira está muy bien controlada por la niña Razieh, algo que entraña un mayor descontrol para la cacorra/patriarcal dirigencia iraní. Panahi describe su estilo como ‘acontecimientos humanitarios interpretados de una forma poética y artística. […] En mis películas, nunca se ven personajes malvados, todos son buenas personas. En un mundo en el que los filmes se hacen con millones de dólares, hemos hecho uno sobre una niña que quiere comprar un pez por menos de un dólar. […] Lo que [quisimos] mostrar en El globo blanco’ (11). Así JP describe el sufrimiento de una niña (y el de los espectadores), todo a causa del dios dinero: la vil ramera de los hombres, o ese modo de sucumbir ante la codicia.

A Santiago, por su cumpleaños 36 y en recuerdo de los 33 de Valentina y del globo blanco que nos dejó.

Notas, enlaces y bibliografía:

(1) https://rebelion.org/la-dificultad-de-crecer-entre-represion-guerra-y-depresion/

(2) https://zoomf7.net/2020/03/cineastas-iranies-que-debes-conocer/

(3) https://es.wikipedia.org/wiki/Jafar_Panahi

(4) https://criticalia.com/pelicula/el-globo-blanco

(5) Sir Hitchcock: un auténtico patán… LCMS. En: Cambio16-Colombia # 99, mayo 1-8, 1995, pp. 66/67.

(6) https://www.pagina12.com.ar/1999/99-10/99-10-26/pag28.htm

(7) https://rebelion.org/el-hombre-que-cuenta-historias-acaba-por-encarnarlas/

(8) https://www.theguardian.com/film/2005/dec/10/familyandrelationships.family1

(9)https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Las_50_pel%C3%ADculas_que_deber%C3%ADas_ver_a_los_14_a%C3%B1os Misma lista, otro sitio: puesto # 40… https://es-academic.com/dic.nsf/eswiki/707257

(11) https://es.wikipedia.org/wiki/Jafar_Panahi

FICHA TÉCNICA: Título original: Badkonake sefid. Castellano: El globo blanco. País: Irán. Año: 1995. Gén.: Drama / Familiar / Tragicomedia. For.: 35 mm; 85 min; color. Dir. y Mon.: Jafar Panahi. Prod.: Kurosh Mazkouri. Esc.: Farzad Jadat. Int.: Razieh (Aida Mohammadkhani); Alí (Mohsen Kafili); Madre (Fereshteh Sadre Orfani); Señora (Anna Borkowska); Soldado (Mohammad Shahani); Sastre (Mohammed Bakhtiar); Vendedor de globos (Aliasghar Smadi); Reza (Hamidreza Tahery); Gerente tienda de mascotas (Asghar Barzegar); Derviche (Hasan Neamatolahi); Derviche (BosnAlí Bahary). Prod.: Alí Reza Zarrin. Dist.: October Films. Premios: Cámara de Oro, Cannes, 1995. Premio de Oro, Festival de Tokio, 1995. Mejor Película Internacional, Festival Int. de Cine de Cinéfest Sudbury, 1995. Premio Internacional del Jurado, Festival Internacional de Cine de São Paulo, 1995. Estreno: 9.sept.1995. Enlace del filme: https://www.youtube.com/watch?v=msT7ZMFZuik

Luis Carlos Muñoz Sarmiento (Bogotá, Colombia, 1957) Padre de Santiago & Valentina. Escritor, periodista, crítico literario, de cine y jazz, catedrático, corrector de estilo, traductor y, sobre todo, lector. Fundador y director del Cine-Club Andrés Caicedo, desde 1984. Colaborador de El Magazín EE, 2012; columnista, 2018. Su libro Ocho minutos y otros cuentos, Colección 50 libros de Cuento Colombiano Contemporáneo, se lanzó en la XXX FILBO (Pijao, 2017). Mención de Honor por MLK: Todo cambio personal/interior hace progresar al mundo, XV Premio Int. de Ensayo Pensar a Contracorriente, La Habana, Cuba (2018). Siete ensayos sobre los imperialismos – Literatura y biopolítica, coautoría con Luís E. Soares, publicado por UFES, Vitória (Edufes, 2020). El libro El estatuto (contra)colonial de la Humanidad, producto del III Congreso Int. Literatura y Revolución, con su ensayo sobre MZO y su novela Changó, el gran putas, lo lanzó UFES, 20.feb.21. Invitado por Pijao Eds. al Encuentro Nal. de Narrativa vista desde las Regiones (Ibagué, 1º a 4 nov.23) Invitado por la UFES al Congreso Literatura, Soberanía Nacional y Multipolaridad (Vitória, 25.nov.23). El 10.abr.2025 fue publicado en Brasil La Fábrica de Sueños – Ensayos sobre Cine, primero de ocho libros por salir en dicho año. Autor en ARC, Rebelión, Magazín de EE, Las2Orillas y traductor/coautor, con Luis E. Soares, en dichos medios. Director del Cine-Club Al Filo del Tiempo, que se emite desde la bóveda interdisciplinaria de La Fábrica de Sueños. E-mail: [email protected]

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.