«Dinero», de Miguel Brieva (Random House Mondadori, Barcelona 2008).

Hay básicamente dos formas de reírse y dos fuentes distintas de comicidad. A la segunda la llamamos gag .

El gag forma parte de la tradición humorística y teatral, especialmente circense, y define algo así como una unidad cerrada de hilaridad pura: tiene que ver con el gusto muy infantil y muy primitivo por la sorpresa desintegradora, por el desorden irrumpiente, con el placer muy instintivo de que las cosas se salgan de su sitio, caigan o se desplomen inesperadamente, descarrilen fuera de su curso natural liberando una cadena causal -las fichas de dominó derribadas en fila- a contrapelo de la estabilidad convencional. Más o menos simple o más o menos elaborado (la silla rota que desbarata la solemnidad del payaso «listo» o la traca de torpezas de Peter Sellers en El Guateque), el gag agota en sí mismo, y en su repetición ilimitada, toda su potencia expresiva. Nos toca y abrimos la boca; nos golpea y sonamos , como un tambor o una campanilla; y si no nos cansa nunca es precisamente porque lo hace todo él, sin necesidad de que nosotros pongamos otra cosa que nuestro cuerpo. Si el arte es la posibilidad -según Kant- de pensar al margen del concepto, el «gag» es la obligación de reírse sin mediación racional o narrativa: una especie de «universal» de las vísceras ante el que rendimos una y otra vez, con ruido de sonajero, todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos experimentado. No hay nada malo, sino al contrario, en responder con cuerpo de niño a un desorden indoloro (en desencajarse de vez en cuando del orden severo de la historia y la naturaleza), pero esta obligación de reírse sin razón, al margen del mundo, se ha convertido hoy en la ley misma que organiza nuestra percepción y eso hasta el punto de que lo que no comparece bajo la forma de gag ni nos compromete ni nos conmueve. Sólo los estímulos que inducen en nuestro cuerpo una respuesta mecánica, sólo los que nos arrancan -con una carcajada o una emoción atómica- del mundo común nos interpelan y nos excitan. Es lo que llamamos equivocadamente «el triunfo de la imagen» para describir una experiencia caleidoscópica construida a base de golosinas visuales cuyos residuos diurnos (el dolor, la miseria, la muerte) no nos incumben.

El gag más reciente, el gag paradigmático al que tratan en vano de imitar todos los autores y todos los generos -lo he dicho otras veces- es el de las Torres Gemelas de Nueva York: cayeron de un modo al mismo tiempo tan increíble y tan familiar que sus 2.500 muertos apenas mancillaron el espectáculo. Puede que algunos, en Palestina o en Pakistán, contemplaran la escena como la inversión vindicativa del relato imperialista y se alegraran del golpe con rabia de revancha, pero los demás reaccionamos, en Madrid e incluso en Washington, de un modo menos elaborado, por debajo de toda ideología y antes de toda reflexión: sencillamente disfrutamos muchísimo. Técnicamente fue un gag tan bueno que un placer superior sólo podrá ya proporcionárnoslo una explosión nuclear. Tan bueno fue, nos impuso un gozo tan elemental, tan puro, tan infantil, que implorábamos sin descanso, como hacen los niños con el tío que se saca un bombón de las orejas: «hazlo otra vez», «que ocurra otra vez». Y como reconstruir las torres, infliltrarse en EEUU, aprobar un curso de vuelo y secuestrar un avión hubiese exigido un esfuerzo (y enseguida un pensamiento), nos limitábamos a ver la repetición por televisión. Aún podemos verla una y otra vez, como el traspiés del payaso listo, y sentir la misma alegría inocente y primitiva y desear sin maldad que ocurra de nuevo, aunque sólo sea en nuestro vídeo. ¿Somos más humanos que en Pakistán? Alegrarse sin razón y sin relato, ¿nos hace más justos o más morales? Después del 11-S vino el gag de Afganistán y el de la destrucción de Bagdad y el de las torturas de Abu Gharaib, mezclados sin solución de continuidad con otros gags menos logrados: un accidente aéreo, unas Olimpiadas, el cabezazo de Zidane, la boda del príncipe, el terremoto del Perú, el mundial de Japón. Todos los gags nos alegraron por igual o al menos de la misma manera, sin residuos ni remordimientos. Habría que haber rebajado un poco su calidad para que la realidad hubiese inundado las pantallas; tendrían que haber costado menos -en dinero y en muertos- para degradarnos hasta el pensamiento o la compasión. Asi es el gag : no nos importa que el payaso se caiga, con tal de que se caiga aparatosamente; no nos importa que el torturado se retuerza, con tal de que se retuerza verdaderamente; no nos importa que las torres se desplomen, con tal de que se desplomen desde muy arriba; no nos importa el número de cadáveres con tal de que sea incontable . O como he escrito en otras ocasiones: no nos importará el apocalipsis, con tal de que podamos verlo por televisión. Se ha hablado mucho del terror como instrumento de la política, pero no se ha hablado de la tranquilidad que nos inspira su presentación, de la doméstica trivialidad que nos transmite el formato bajo el que comparece (el terror) ante nuestras miradas. No se ha hablado de la falsa tranquilidad como instrumento de la política. El terror nos calma cada vez que aparece en televisión; el terror nos garantiza la supervivencia cada vez que en un periódico, al lado de la noticia del aumento del PIB o del fichaje de Ronaldinho, leemos este apetecible titular: «La tierra, en peligro de extinción». Todo son buenas noticias a condición de que nos arranquen del mundo común. ¿16.5000 especies animales amenazadas de muerte? Es un buen gag . ¿El fin del petróleo? Qué emocionante. ¿El encarcelamiento de la Pantoja? Eso quizás nos concierna ya un poco más…

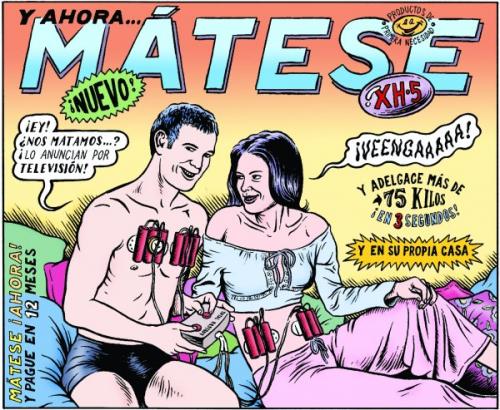

Es esta falsa tranquilidad la que denuncian y desnudan las viñetas que viene construyendo desde hace años Miguel Brieva. Hay una que me gusta especialmente porque constituye el esquema mismo de una corrupción radical que otros hemos tratado de explicar de un modo menos eficaz mediante esos largos rodeos que llamamos libros. En ella se ve a dos jóvenes muy alegres con sendos paquetes de explosivos atados a la cintura, a punto de accionar un detonador. No son palestinos desesperados ni salafitas fanáticos al asalto del paraiso; no han pensado mal y han llegado a conclusiones equivocadas; no quieren cambiar el mundo, ni siquiera para peor. Se trata en rea lidad de un spot publicitario, el «eidos» de todos los spots publicitarios, el paradigma oculto al que pueden reducirse todos los anuncios y todos los impulsos al consumo. «Y ahora… mátese», se lee en la parte superior. «Nuevo», «Adelgace más de 75 kilos en 3 segundos», «y en su propia casa», «¡mátese ahora y pague en 12 meses!». El joven sonríe tentador tratando de vencer las últimas resistencias puritanas de la chica: «¡Ey! ¿Nos matamos? ¡Lo anuncian por televisión!». Y ella, con esa audacia un poco mimética de las clases medias cuando cometen un exceso -cantar en el karaoke o jugar a las prendas- secunda femeninamente con entusiasmo: «¡Veeengaaaa!».

lidad de un spot publicitario, el «eidos» de todos los spots publicitarios, el paradigma oculto al que pueden reducirse todos los anuncios y todos los impulsos al consumo. «Y ahora… mátese», se lee en la parte superior. «Nuevo», «Adelgace más de 75 kilos en 3 segundos», «y en su propia casa», «¡mátese ahora y pague en 12 meses!». El joven sonríe tentador tratando de vencer las últimas resistencias puritanas de la chica: «¡Ey! ¿Nos matamos? ¡Lo anuncian por televisión!». Y ella, con esa audacia un poco mimética de las clases medias cuando cometen un exceso -cantar en el karaoke o jugar a las prendas- secunda femeninamente con entusiasmo: «¡Veeengaaaa!».

Miguel Brieva dibuja y escribe una y otra vez contra el gag de los terroristas suicidas. Ese es casi su único tema, como el de Blake es la alegría sobrenatural, el de Proust la memoria y el de Goya la locura humana. Un terrorista suicida es un sujeto que incurre en la antinomia lógica de matarse matando. Están por todas partes. Están también dentro de nosotros. Matarse matando es lo que hacen, sí, algunos desesperados fanáticos, algunos desesperados, algunos fanáticos, en lugares donde se vive mal por nuestra culpa. Pero «matarse matando» es lo que hacemos también nosotros, sin ninguna desesperación ni fanatismo, en lugares donde se vive ciertamente mejor sin ningún mérito nuestro, y en los que el convencimiento mismo de nuestra superioridad, motor de un consumo -es decir, una destrucción- desenfrenada, instrumento de una producción -es decir, una destrucción- delirante e irracional, derrite muy deprisa los polos, seca los ríos, despeina los bosques, envenena el aire, vacía los pueblos y desnuda a los niños. ¿Cómo se convence a un hombre de que se mate matando? En Pakistán, en Afganistán, en Palestina, en Iraq, se les empuja mucho, se les da una bomba y se les promete el paraíso a cambio de su gesto. Pero, ¿cómo -cómo- se convence a las clases medias occidentales de que acometan el atentado suicida más grande de la historia? Se les persuade de que el gesto es el paraíso mismo. Para una empresa de persuasión tan descomunal hacen falta medios también descomunales: es lo que llamamos capitalismo. Hacer estallar una bomba exigiría más conciencia (aunque fuese negativa) y más valentía por nuestra parte: en su lugar, se nos dan lavadoras, hamburguesas, pantallas de plasma, coches, ordenadores, teléfonos móviles, billetes de avión, refrescos, lencería fina y chocolates belgas. Es ese gag material, placentero, cotidiano (derribo ininterrumpido de mil Torres Gemelas) llamado «mercancía», que nos arranca del mundo común y que no exige de nosotros sino que pongamos infantilmente el cuerpo. Es el gag de los 300.000 niños esclavos que recogen cacao en Costa de Márfil; es el gag de los 4 millones de congoleños muertos extrayendo de las minas nuestro coltán; es el gag de los millones de campesinos que ayunan para alimentar nuestras vacas. «Un estadounidense bate el récord al engullir 66 perritos calientes en 12 minutos», nos cuenta, no un chiste de Brieva, no, sino un periódico español que describe el entusiasmo de los 50.000 espectadores que aplaudieron y ovacionaron a Joey Chestnut, el joven terrorista suicida de California capaz de derrotar al seis veces campeón mundial , Takeru Kobayashi, que no pudo devorar más de 63 hot-dog .

Pero el gag de la mercancía no basta. Hace falta también una operación de propaganda sin precedentes históricos, eso que perversamente denominamos «publicidad» para describir y celebrar la invasión del espacio público por parte de los intereses privados. No es extraño que Miguel Brieva utilice una y otra vez la publicidad para iluminar este dominio terrorista del gag . No es extraño que la publicidad -eso es lo que ven certeramente sus viñetas- concentre ahora toda la audacia estética, antipuritanismo moral y rupturismo revolucionario que hace cien años movilizó el arte de vanguardia para escandalizar al burgués y que hoy se inscribe en el corazón mismo de la mentalidad burguesa: es necesaria, sí, mucha audacia para persuadirnos de destruir alegremente el universo. El spot de Miguel Brieva citado más arriba, esquema categorial del género, no hace sino traducir la famosa síntesis capitalista excogitada por la casa Nike ( «just do it» , «sólo hazlo»), eslogan donde convergen naturalmente Ben Laden y Joey Chestnut, Mohamet Atta y el Carrefour. Vemos al monstruo de Nueva York dirigiendo el avión de pasajeros contra la torre de Mahattan y a Dios detrás, tonante en su nubecilla, ordenándole: «Just do it «, «sólo hazlo». Vemos a James Carney o a Jacob Cohen, pilotos de un B-52 estadounidense y de un F-16 israelí respectivamente, volando sobre Faluya o sobre Beirut, con la barriga de hierro repleta de bombas de racimo, y detrás una Biblia impresa en billetes de dólar que les dicta: «Just do it» , «sólo hazlo». Vemos a un alegre consumidor madrileño en Toys’araus a punto de arrancarle la play-station , al mismo tiempo que la ropa y una pierna, a un negrito cuya casa ha sido destruida por una bomba y detrás a Papá Noel, al volante de un mercedes, que le conmina: » Just do it «, «sólo hazlo». Y vemos a la humanidad aún vacilante, con un pie en el abismo, tentada de dar un paso hacia adelante, y detrás a la casa Nike y a Monsanto y a Roche y a Bayern y a Nestlé y a Coca-Cola y a Siemens y a Sony y a Repsol y a Chevron y a Renault y a Ford -y a los gobiernos que las empresas han elegido- señalando con el dedo el vacío: » Justo do it «, «sólo hazlo».

Para que una verdad de este tipo no resulte ni demagógica ni solemne, para que no se convierta a su vez en un gag hay que ser un genio y basta un vistazo a sus viñetas para darse cuenta de que Miguel Brieva lo es. Un genio es alguien capaz no sólo de crear ciertas criaturas -frases o figuras- sino de crear, al mismo tiempo, la única atmósfera en la que pueden desenvolverse. Esa atmósfera es tan potente, tan precisa, tan orgánicamente sostenible que acaba por invadir y contaminar la nuestra, de tal manera que, a fuerza de imponer su extrañeza, acaba por impugnar nuestra familiaridad. Lo inquietante del universo de Brieva es que es el nuestro (como lo es el de los grabados luciferinos de Goya o el de las cabales metamorfosis de Kafka): es lo que Freud llamaba lo siniestro para describir un alejamiento repentino de la normalidad doméstica pero también un reconocimiento -una identificación súbita- de la irracionalidad integrada. Lo reprimido asalta de pronto nuestro horizonte visual corriendo o desplazando mínimamente la superficie consciente; basta un leve empellón al lenguaje en la misma dirección en la que habitualmente se expresa y basta amortiguar suavemente el color, tensar un poco las líneas de los rostros, aumentar artificialmente la alegría, vestir los cuerpos de otra manera -cosas que sólo puede hacer un gran artista-, para que todo lo que nos parece lleno aparezca horrendamente vacío. Basta seguir hasta el final el espíritu de Disney para que él mismo se voltee en el reverso de Disney , repentinamente amenazador, agresivo, un poco viscoso, un poco metafísico, inesperada cópula entre el capitalismo y el fascismo. Nadie ha sabido entender como Brieva el terror salvaje que abriga Disneylandia, el desorden metafísico de Mickey Mouse. El más allá del mercado está precisamente acá , en lo más próximo, al lado de la cuna, en el sofá del salón, en el peluche hitleriano, en el Bambi matón, en todas esas criaturas encantadoras y saltarinas que nos hielan la sangre con su felicidad irresistible, con su marcial alegría obligatoria. Miguel Brieva no es sólo un gran viñetista político (como lo son Quino o El Roto) sino un gran artista político, un gran iluminador de civilizaciones cuya obra -este Dinero o su anterior Enciclopedia- pueden compararse quizás, por su refinamiento gráfico y por sus efectos, al inmenso Grandville y a su Otro Mundo (1844), ese inquietante visionario capaz de imaginar exactamente el capitalismo industrial, mientras sus contemporáneos se limitaban a vivirlo vagamente, como Brieva es capaz de imaginar con precisión el capitalismo financiero y consumista mientras nosotros nos limitamos a experimentarlo borrosamente. Como la realidad no es verdadera -digamos con Alfonso Sastre-, para que la verdad llegue a ser real hay que imaginarla intensamente y con todo detalle.

Una imagen no vale más que mil palabras, pero un concepto sí. Un concepto vale de hecho más que mil imágenes. Los conceptos, al contrario de lo que pretendía Spinoza, se pueden mirar, tienen color y a veces hasta nos ladran. Nos dan también miedo. Dan siempre que pensar. Por eso el concepto es lo contrario del gag . ¿Pero puede hacernos también reír? Esa es la primera fuente de risa -en orden ontológico y racional- a la que me refería al principio. Los conceptos imaginados de Miguel Brieva nos hacen reír exactamente al revés que la costalada del payaso listo o el derribo de las Torres Gemelas; no por algo que ocurre fuera y sin residuos, no por algo que les ocurre a otros y que al mismo tiempo los anula, sino por una caída aparatosa en nuestro interior de la que ya no podemos recuperarnos. Está la risa mediante la cual renunciamos a conocer -en la que sólo ponemos el cuerpo- y está la risa extraña, un poco angustiosa, de conocernos, la que acompaña al hecho de caer de pronto dentro de nuestra mente y tener luego que activarla para levantarnos y levantar con ella todo lo que el gran gag del terrorista suicida está a punto de derribar: «no lo hagas, piénsalo». Hay risas que se agotan en sí mismas y risas que te dejan tan mal sabor de boca que uno no puede dejar de enjuagársela enseguida con una acción (o con una omisión decente). El arte genial de Miguel Brieva es de los que te hacen reír sólo a la mitad del camino y de los que te obligan después a recorrer, quieras o no, la otra mitad. Con esas dos mitades debemos intentar alejar el abismo.