«Aprendí que la realidad misma es un estado que puede ser desmantelado en cualquier momento, no importa cuán magnífica pueda parecer». (J.G. Ballard) Un crítico del venerable diario The Times dijo que si alguna vez se aplicara a un escritor inglés el antiguo dicho de «nadie es profeta en su tierra», no cabría […]

«Aprendí que la realidad misma es un estado que puede ser desmantelado en cualquier momento, no importa cuán magnífica pueda parecer». (J.G. Ballard)

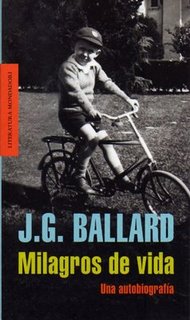

Hacer autobiografías es una rutina intelectual anglosajona par excellence. Si la palabra «biografía» es de seguro origen griego arcaico, «autobiografía» no es un vocablo griego ni latino sino un invento moderno inglés cómo el proletariado asalariado, el football y la máquina de vapor. Los griegos desconocían ese monumento narcisista a la propia vida o si lo intuyeron lo consideraron inútil. De acuerdo con los expertos apareció por primera vez en lengua inglesa en 1809 según el Great Oxford Dictionnary. En el consultado Wörterbuch de los hermanos Grimm no se registra esa palabra en alemán hasta 1853; el Gran Dictionnaire Larousse declaraba en 1866 que esta palabra, aunque de origen griego, «est de fabrique anglaise». Los antiguos romanos le llamaban a las biografías que se aproximaban a lo que conocemos como autobiografía, con su práctico rusticismo imperial, como De vita sua, es decir compilaciones en la época republicana de discursos, recuerdos y cartas reunidos a lo alrgo de toda una vida. Ni griegos, ni alejandrinos, ni romanos llegaron nunca a desarrollar este género burgués por antonomasia, el más subjetivo de expresión del principium individuationis. En la autobiografías nosotros esperamos, por supuesto, confesiones más que información real y científica (mientras que ocurre lo inverso en las biografías) más que expansiones de subjetivismo. Mientras que los biógrafos eran libres de dirigir o no encomios, los autobiógrafos están condenados a ser realistas en la mayoría de los casos.Los modernos creyeron que fue el pathos de Sócrates había inspirado la invención de la biografía y abierto la posibilidad, con las Memories, del autoconocimiento fiable y completo. A Sócrates se le sumaría el cuento en orden cronológico de Suetonio con el tipo sistemático de Plutarco. Lentamente se diferenciaron la autobiografía a secas de la literatura de las memorias, por lo que en la primera parecía ser algo más referido al acontecer personal y psíquico del Yo y las segundo daban más espacio al acontecer del mundo exterior, al principio de la realidad, con lo que era la forma adecuada de los recuerdos vitales de los hombres de acción. La primera obra que combina perfectamente la información autobiográfica con el autoconocimiento es, por supuesto, las Confesiones de San Agustín. La penúltima es jdebida a la pluma de un escritor subestimado con la etiqueta miserable de «Science Fiction», en realidad un explorador del «Inner Space», crítico desencantado, décadent y nihilista, narrador de ucronías y distopías, inclasificable destructor de ilusiones, forense de la corrosión del ego burgués. Ha escrito acerca de la sociedad de consumo individualista, la promiscuidad sexual vacía, la confusión de política y publicidad, la catástrofe ambiental, las drogas como no-exit, la crueldad salvaje del hombre, incluso de la carga erótica de los accidente de coche. Un crítico ha llamado a su ficción una «dissection of a deep pathology». Sus bêtes noires se adelantaron a su propio tiempo… En Argentina tuvimos la suerte de que existiera la editorial Minotauro en los años ’70, que erráticamente editó sus títulos más importantes: Pasaporte a la Eternidad, Imperio del Sol, Crash, Exhibición de Atrocidades… Parte de su increíble existencia la intuimos entre artificios literarios, entre intersticios en cuentos y relatos, por lo que la expectativa de ver diseccionada su vida y la fuente de su estilo es enorme. En realidad es su tercer libro de memorias, los anteriores aparecieron disfrazados de novela autobiográfica. El primero, mejor conocido por su adaptación por Steven Spielberg, fue Empire Of The Sun (Imperio del Sol, 1984), al que le siguió en orden cronológico The Kindness of Women (La Bondad de las Mujeres, 1991, esta vez editado por la editorial Emecé). Ahora Ballard nos rehace su propia autocomprensión del pasado (es un reworked maravilloso) y comienza de nuevo a contarnos los milagros de su (s) propia vida (s) desde su nacimiento en la fascinante Shangai colonial («wickedest city in the world», como la llama), el estallido de la Segunda Guerra, su paso por los campos de concentración japoneses (Lunghua) desde 1943 y su pubertad en la Gran Bretaña decadente de la posguerra. El subtítulo resume el viaje: de Shangai a Shepperton. El desajuste de Ballard con el Reino Unido en general, y en particular con los gustos literarios a la carta, los jefes de suplementos literarios, las modas y los premios de las grandes corporaciones literarias nace en la primer página de sus memorias. Ballard no es de este mundo: es un occidental que nunca deseó serlo. Su mirada es casi la de un forense del futuro o de una galaxia lejana, tratando escépticamente y sin esperanza de encontrar algo de racionalidad en nuestras vidas. Sigue siendo un forastero desde su misma cuna… Su epistemología, si es que tiene una, es la del exilio permanente e interior. Su estilo podría definirse como edgy experimentalism, un experimentalismo nervioso e impaciente. El libro se divide en dos grandes bloques; la primera mitad se ocupa de los años en China hasta el final de la Segunda Guerra Mundial (1930-1946); la segunda parte del libro comienza en la repatriación en 1946, su picaresca carrera como estudiante de medicina de Cambridge (que abandonó después de completar el curso de disección de cadáveres), su experiencia como alumno piloto de la RAF y su proletaria carrera de vendedor de enciclopedias puerta a puerta, antes de que pudiera ganarse la vida como un escritor. «Milagros de Vida» termina con la triste revelación de que Ballard tiene cáncer de próstata avanzado (e incurable). Si éste es su último libro, es el más digno que pudiéramos imaginarnos, tanto como la historia de una vida notable como la de un extraño tratando de buscarle el sentido a la Gran Bretaña de posguerra. En las memorias además nos deleitamos con su canon literario, sus experiencias con drogas duras o su adicción al whisky con soda. Uno de los fragmentos más interesantes del libro referencia un puente entre la moderna Red y sus cambios en el lenguaje y su propia percepción en los años ’70: «En los últimos años La exhibición de atrocidades parece estar surgiendo de la oscuridad, y me pregunto si el uso extendido de Internet ha hecho que mi novela experimental sea mucho más accesible. Los párrafos cortos y las interrupciones de los correos electrónicos, los textos solapados y la necesidad de desviar la atención entre temas inconexos crean un mundo fragmentario muy similar al texto de La exhibición de atrocidades.» Si dudas Ballard re define qué entendemos por autobiografía y su relación con la literatura, al reconocer que a large part of my fiction has been an attempt to evoke it by means other than memory (gran parte de mi ficción ha sido un intento de evocar por medios distintos a la memoria). Presentamos a los lectores de NA un adelanto de esta obra, con traducción de Ignacio Gómez Calvo, de la editiorial Mondadori, Barcelona, 2008. 240 páginas. (Nicolás González Varela)

Ballard. Milagros de vida.

Una autobiografía

por J. G. Ballard.

1

LLEGADA A SHANGHAI (1930)

Nací en el Hospital General de Shanghai el 15 de noviembre de 1930, tras un parto difícil que a mi madre, de constitución delgada y caderas finas, le gustaría describirme años más tarde, como si aquello revelara algo sobre la desconsideración del mundo. Mientras cenábamos solía decirme que mi cabeza se había deformado mucho durante el parto, y creo que en su opinión ese detalle explicaba en parte mi carácter rebelde en la adolescencia y la juventud (un amigo médico dice que no hay nada extraordinario en ese tipo de parto). Mi hermana Margaret, que vino al mundo en septiembre de 1937, nació por cesárea, pero nunca oí a mi madre decir que aquello tuviera mayor envergadura.

Vivíamos en el 31 de Amherst Avenue, en la zona residencial del oeste de Shanghai, unos setecientos metros más allá del límite de la Colonia Internacional, pero dentro de la zona más amplia controlada por la policía de Shanghai. La casa sigue en pie, y en 1991, cuando visité Shanghai por última vez, era la biblioteca del Instituto Nacional de Electrónica. La Colonia Internacional, a lo largo de cuyo límite sur se encontraba la Concesión Francesa que casi la igualaba en tamaño, se extendía desde el Bund, la hilera de bancos, hoteles y empresas que daban al río Huangpu a lo largo de casi ocho kilómetros en dirección al oeste. Prácticamente todos los grandes almacenes, restaurantes, cines, emisoras y clubes nocturnos se encontraban en la Colonia Internacional, mientras que las fábricas estaban situadas en grandes zonas periféricas de Shanghai. Los cinco millones de habitantes chinos tenían libre acceso a la colonia, y la mayoría de las personas que veía por las calles eran chinas. Creo que había unos cincuenta mil extranjeros: británicos, franceses, estadounidenses, alemanes, italianos, suizos y japoneses, y un gran número de rusos blancos y refugiados judíos.

Shanghai no era una colonia británica, como cree la mayoría de la gente, y no tenía nada que ver con Hong Kong o Singapur, ciudades que visité antes y después de la guerra y que parecían poco más que fondeaderos para barcos cañoneros, bases de reabastecimiento para el ejército en lugar de vibrantes centros comerciales, y que dependían demasiado de la ginebra con angostura y los brindis por el rey. Shanghai era una de las ciudades más grandes del mundo, como lo sigue siendo ahora, en un noventa por ciento china y cien por cien americanizada. Las estrafalarias exhibiciones publicitarias- tengo grabada en la memoria la guardia de honor compuesta por cincuenta jorobados chinos a las puertas del estreno de la película El jorobado de Notre Dame- formaban parte de la realidad cotidiana de la ciudad, aunque a veces me pregunto si el elemento del que carecía la ciudad era precisamente la realidad cotidiana.

Con sus periódicos en todos los idiomas y sus montones de emisoras de radio, Shanghai era una ciudad mediática adelantada a su época, considerada el París de Oriente y la «ciudad más pecaminosa del mundo», aunque de niño yo no sabía nada de sus miles de bares y burdeles. El capitalismo sin límites recorría llamativamente las calles llenas de mendigos que exhibían sus llagas y heridas. Shanghai era importante a nivel comercial y político, y durante muchos años fue la base principal del Partido Comunista Chino. En los años veinte se produjeron encarnizadas batallas callejeras entre los comunistas y las fuerzas del Kuomintang de Chiang Kai-chek, seguidas en los años treinta por frecuentes atentados terroristas con bombas, que apenas debían de resultar audibles con la música de fondo de los interminables clubes nocturnos, las exhibiciones de acrobacias aéreas y el lucro implacable. Entretanto, los camiones del Ayuntamiento de Shanghai recorrían a diario las calles recogiendo los cientos de cuerpos de indigentes chinos que morían de inanición en las aceras de la ciudad, las más duras del mundo. Las fiestas, el cólera y la viruela coexistían de algún modo con los trayectos de un niño inglés en el Buick familiar hasta la piscina del club de campo. El intenso dolor de oídos que provocaba el agua contaminada se veía aliviado por las ilimitadas Coca-Colas y los helados, y por la promesa de que el chófer pararía de vuelta a Amherst Avenue para comprar los últimos cómics estadounidenses.

Cuando vuelvo la vista atrás y pienso en la educación de mis hijos en Shepperton, me doy cuenta de la cantidad de cosas que tuve que asimilar y digerir. En cada paseo en coche que daba por Shanghai, sentado con la niñera rusa Vera (supuestamente para evitar un intento de secuestro por parte del chófer, aunque no me imagino hasta qué punto aquella quisquillosa joven se habría arriesgado por mí), veía algo extraño y misterioso, pero me parecía normal. Creo que esa era la única forma posible de ver el caleidoscopio radiante y a la vez sangriento que era Shanghai: prósperos hombres de negocios chinos deteniéndose en Bubbling Well Road a saborear un dedal de sangre extraída del pescuezo de un ganso furioso atado a un poste de teléfono; jóvenes gángsters chinos vestidos con trajes estadounidenses dando una paliza a un tendero; mendigos peleándose por sus sitios; hermosas camareras rusas sonriendo a los transeúntes (me preguntaba qué tales niñeras serían comparadas con la hosca Vera, que controlaba malhumoradamente mi mente hiperactiva).

No obstante, Shanghai me parecía un lugar mágico, una fantasía autogeneradora capaz de dejar muy atrás mi tierna mente. Siempre había algo raro e incongruente que ver: unos grandes fuegos artificiales que celebraban la apertura de un nuevo club nocturno mientras los carros blindados de la policía de Shanghai embestían contra una multitud vociferante de obreros amotinados; la legión de prostitutas con abrigos de piel situadas en el exterior del Hotel Park, «esperando a unos amigos», según me decía Vera. Las cloacas desembocaban en el hediondo río Huangpu, y toda la ciudad apestaba miles de vendedores de comida china. En la Concesión Francesa, los enormes tranvías atravesaban las multitudes a toda velocidad y con gran estruendo, haciendo sonar sus campanas. Todo era posible, y se podía comprar y vender de todo. Hoy parece un decorado en muchos aspectos, pero en su día era real, y creo que una parte de mis obras de ficción han constituido un intento por evocarla a través de otros medios aparte de la memoria.

Sin embargo, al mismo tiempo, la vida de Shanghai tenía un lado estrictamente formal: los banquetes de boda en el Club Francés, en los que yo hacía de paje y probé los canapés de queso por primera vez, que me parecieron tan asquerosos que pensé que había pillado una terrible enfermedad nueva. En el hipódromo de Shanghai se celebraban carreras de caballos, y todo el mundo se vestía de etiqueta, mientras que en la embajada británica del Bund se organizaban diversas reuniones patrióticas, acontecimientos muy formales que conllevaban horas de espera y que por poco me volvían loco. Mis padres organizaban cenas de afectada solemnidad en las que todos los invitados probablemente estaban borrachos y normalmente concluían para mí cuando un alegre colega de mi padre me encontraba escondido detrás de un sofá, escuchando conversaciones que no esperaba entender.

-Edna, hay un polizonte a bordo…

Mi madre me habló de una recepción celebrada a principios de los años treinta en la que me presentaron a la señora Sun Yat-sen, la viuda del hombre que derrocó a los manchúes y se convirtió en el primer presidente de China. Sin embargo, creo que mis padres probablemente preferían a su hermana, la señora de Chiang Kai-chek, buena amiga de Estados Unidos y de las grandes empresas estadounidenses. Mi madre era entonces una hermosa joven de treinta y tantos años y una figura popular en el club de campo. En una ocasión fue elegida por votación la mujer mejor vestida de Shanghai, pero no estoy seguro de si ella se lo tomaba como un cumplido o si realmente disfrutó del tiempo que pasó en Shanghai (aproximadamente de 1930 a 1948). Años más tarde, cuando ya había cumplido los sesenta, se aficionó a los viajes en avión de larga distancia y visitó Singapur, Bali y Hong Kong, pero no volvió a Shanghai.

-Es una ciudad industrial -explicó, como si de ese modo zanjara el tema.

Sospecho que a mi padre, con su pasión por H.G. Wells y su confianza en la ciencia moderna como salvadora de la humanidad, le gustaba mucho más Shanghai. Siempre decía al chófer que redujera la velocidad cuando pasábamos por los lugares importantes de la ciudad: el Instituto Radiológico, donde se curaba el cáncer; la enorme finca de los Hardoon, en el centro de la Colonia Internacional, creada por un magnate inmobiliario iraquí al que un adivino había dicho que se moriría si dejaba de edificar, y que había seguido construyendo complejos pabellones por todo Shanghai, muchos de los cuales eran edificios sin puertas ni interior. Un día, en medio del caos del tráfico del Bund, señaló a «Dos Pistolas» Cohen, el entonces famoso guardaespaldas de los caudillos chinos, y yo miré con asombro infantil un gran coche estadounidense con hombres armados apostados en los estribos, al estilo de Chicago. Antes de la guerra mi padre solía llevarme al otro lado del río Huangpu, a la fábrica que su empresa tenía en la orilla oriental; todavía recuerdo el espantoso ruido de las naves de hilado y tejido, los cientos de telares enormes vigilados por adolescentes chinas, preparadas para detener la máquina si se rompía un solo hilo. Hacía mucho tiempo que aquellas campesinas chinas se habían quedado sordas por el estrépito, pero eran el único apoyo con que contaban sus familias, y mi padre abrió una escuela al lado de la fábrica en el que las chicas analfabetas podían aprender a leer y escribir y tener alguna posibilidad de convertirse en oficinistas.

Aquello me impresionaba mucho, y meditaba largo y tendido en el viaje de vuelta hacia el otro lado del río, mientras el transbordador evitaba las decenas de cadáveres de chinos cuyos empobrecidos familiares no podían permitirse un ataúd y los arrojaban a las aguas residuales en el desagüe de Nantao. Adornados con flores de papel, los cuerpos se movían a la deriva de un lado a otro mientras el ajetreado tráfico fluvial de los sampanes motorizados se abría camino a través de la bamboleante regata.

Shanghai era extravagante pero cruel. Incluso antes de la invasión japonesa de 1937, cientos de miles de campesinos chinos desarraigados se vieron atraídos por la ciudad. Pocos encontraron trabajo, y ninguno encontró caridad. En aquella época anterior a la aparición de los antibióticos, había oleadas de epidemias de cólera, fiebre tifoidea y viruela, pero de algún modo sobrevivimos, en parte porque nuestros diez criados vivían en la finca (en unas dependencias del servicio que eran el doble de grandes que mi casa de Shepperton). El ingente consumo de alcohol puede que ejerciera una función profiláctica; años más tarde, mi madre me dijo que varios empleados ingleses de mi padre bebían sin parar durante la jornada laboral en la oficina y seguían bebiendo hasta la noche. Aun así, yo contraje la disentería amébica y pasé unas largas semanas en el Hospital General de Shanghai.

En conjunto, estaba bien protegido, habida cuenta de los temores a que fuera secuestrado. Mi padre estaba involucrado en disputas laborales con los líderes sindicalistas comunistas, y mi madre creía que lo habían amenazado de muerte. Supongo que llegó a algún tipo de arreglo con ellos, pero guardaba una pistola automática entre sus camisas en el armario de una habitación, y yo la encontré a su debido tiempo. A menudo me quedaba sentado en la cama de mi madre con la pequeña arma cargada, desenfundando como los pistoleros y apuntando a mi reflejo en el espejo de cuerpo entero. Tuve la suerte de no dispararme y la sensatez de no alardear delante de mis amigos del Catedral School.

Pasábamos los veranos en el centro turístico costero de Tsingtao, al norte, lejos del calor atroz y el hedor de Shanghai. Los maridos se quedaban en la ciudad, y sus jóvenes esposas se lo pasaban en grande con los oficiales de la Marina Británica que estaban de permiso. Hay una fotografía en la que aparece una docena de mujeres vestidas elegantemente, todas ellas sentadas en una silla de mimbre y con un oficial bronceado sonriendo radiantemente detrás de ellas. ¿Quiénes eran los cazadores y quiénes los trofeos?