«Ay mi palomita, la que yo guisé, la metí en el horno y la salcoché…Me lambí una pata, me lambí las dos, con un chín de papas y un poco de arroz» Antes le había cantado la canción del perro rastrero, la nana del cocodrilo tísico, la de la rata sifilítica que se convierte en […]

«Ay mi palomita, la que yo guisé, la metí en el horno y la salcoché…Me lambí una pata, me lambí las dos, con un chín de papas y un poco de arroz»

«Ay mi palomita, la que yo guisé, la metí en el horno y la salcoché…Me lambí una pata, me lambí las dos, con un chín de papas y un poco de arroz»

Antes le había cantado la canción del perro rastrero, la nana del cocodrilo tísico, la de la rata sifilítica que se convierte en murciélago y hasta le interpreté el baile de la cacata, pero sólo cuando le repetí por vigésima oportunidad la última estrofa de «La palomita salcochada», la pequeña Bubuka se durmió.

Habían sido dos horas de indesmayable lucha tratando de reducirla al sueño. Mi hermana Mey, apodada «La Sacahígados», que se encontraba pasando una temporada en desconocido paradero por haberle precisamente sacado los hígados a un cronista de arte y que aseguraba ser su madre, me la había enviado para que pasara sus vacaciones conmigo y ningún problema me estaba dando la criatura, dotada de una proverbial inteligencia, que con menos de dos años ya jugaba a las cartas como una consumada tahúra, bebía, fumaba y pronunciaba frases tan ingeniosas como «maldito Jack» y «cállate bocafuá».

El único inconveniente era que le costaba dormir y que a mí se me habían terminado las nanas y la paciencia. Por eso, cuando finalmente se rindió, suspiré aliviado y la acosté en la cuna dispuesto a ver alguna de esas películas sangrientas que tanto me estimulan.

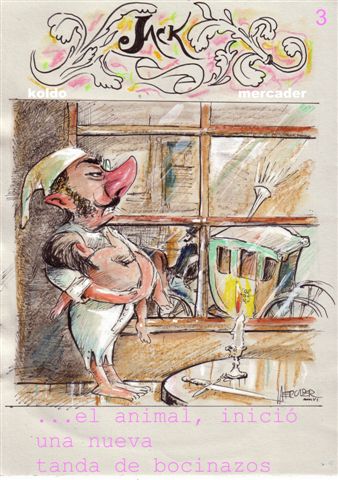

Fue entonces cuando la ruidosa bocina de un carro se dejó sentir en el parqueo del edificio. Se trataba del clásico animal que en lugar de apearse y procurar a su novia, se anunciaba de tan escandalosa manera, a su novia, a los vecinos, y a la Bubuka que se despertó y comenzó a llorar. Acudí junto a ella tratando de dormirla de nuevo y a punto estaba de conseguirlo cuando el animal, inició una nueva tanda de bocinazos que en esta ocasión acompañó con la voceadera del nombre de la amada.

La Bubuka ya no lloraba. Ahora berreaba inconsolable y yo decidí no darle más oportunidades al animal. Mientras corría escaleras abajo, el intruso había incorporado a las voces y los bocinazos, uno de esos merengues insoportables a todo el volumen que le permitían sus enormes amplificadores.

Antes de que se diera cuenta ya estaba junto a él. Le amarré a las orejas las bocinas de música, mientras a golpes de guía lo incrustaba en su asiento y aprovechando la proximidad de una obra, empujé su carro hasta depositarlo de un aventón bajo una tonelada de escombros.

Entonces regresé satisfecho a casa, mientras la novia del animal lo buscaba inútilmente por el parqueo, sorprendida de su ausencia, y la Bubuka roncaba en su cuna.