Adrià Casinos (Barcelona, 1947) es profesor emérito de la Universidad de Barcelona. Además de en temáticas de su campo de investigación zoológica, trabaja en la historia de la biología, especialmente en referencia a la transición entre los siglos XVIII y XIX. Sobre estas temáticas ha publicado Las vidas paralelas de George Cuvier y Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Naturaleza y filosofía, Mateu Orfila en el París del seu temps. Es también autor de Un naturalista en el Plata. Florentino Ameghino y, junto con Jean-Pierre Gasc, de Genética y estalinismo. Herencia de los caracteres adquiridos e ideología. Rafael del Riego y su momento histórico (Barcelona: El Viejo Topo, 2024) es fruto de su interés por el mencionado período histórico. En el centramos nuestra conversación.

Salvador López Arnal.- ¿De dónde tu interés por Rafael del Riego? ¿Tu libro puede ser considerado como una “reivindicación sin paliativos” de su figura histórica?

Adrià Casinos.- Creo que mi interés por Riego se pierde en las brumas de mi juventud. Quiero decir que no me es posible fijar con exactitud el momento y/o la razón de ese interés. El Himno seguro que contribuyó. Creo que fue mi padre el primero que me lo tarareó, a una pregunta mía de cuál era el himno español durante la República. Posteriormente conocería las diferentes letras apócrifas. Y lo oí durante años las noches que sintonizaba la «Pirenaica».

En lo que hace al personaje en particular, lo conocí por supuesto a través de su papel histórico de oponente a la tiranía, inseparable de su aureola de héroe romántico, un factor importante de identificación. Sobre todo cuando eres joven.

Salvador López Arnal.- ¿Fue Riego, como algún sector de la derecha española ha dicho en ocasiones, el primer militar golpista de la historia de España?

Adrià Casinos.- A ver, que dio lo que se llama un «golpe de estado», no es incorrecto. De manera parecida a lo que hicieron los capitanes portugueses de abril de 1974. El problema con el término en el artículo que cito es el uso denigrante e insultante que se infiere. Si hubo un Tejero en aquel momento histórico, fue Fernando VII, no Riego.

Salvador López Arnal.- La Fundación Gustavo Bueno, por su parte, ha hablado (no sé si sigue hablando) de “masón al servicio de Inglaterra”. ¿Tiene una alguna base documental una afirmación así?

Adrià Casinos.- Seguramente era masón. La masonería en esos años estuvo ligada a todos los intentos constitucionalistas. Y no sólo en España. Esa frase parece un paso más en la deriva de la citada Fundación hacia posiciones que, tradicionalmente, han ido ligadas a la derecha más reaccionaria. Contiene la argumentación típica de la caverna española, desde Menéndez Pelayo a Vox, pasando, por ejemplo, por Vázquez de Mella: los masones, paradigma de la anti España, traidores al servicio de las potencias protestantes envidiosas (?) de nuestras glorias patrias, inventores de la leyenda negra. «España luz de Trento; martillo de herejes». Luego resulta que buscan el apoyo de las sectas llamadas evangelistas porque la Iglesia católica ya no cumple, en general, con lo que la «chuanería» local esperaría de ella. Mis excusas por la digresión.

Estamos en una etapa histórica de recrudecimiento de los nacionalismos y el español no va a la zaga. Y parece que está contagiando a cierta izquierda de forma preocupante. Es lo que se ha venido en llamar «rojipardismo». Pero la Gustavo Bueno claramente va ya más allá de ese posicionamiento.

Salvador López Arnal.- Nada de qué excusarte. ¿Por qué hablas de momento histórico en el subtítulo del libro? ¿Qué significa aquí momento?

Adrià Casinos.- Es quizá un poco metafórico el uso que hago de la palabra «momento». Me refiero a que se trata de unos pocos años en el devenir histórico.

Salvador López Arnal.- Abres tu prólogo – “Aviesa intención”- con una afirmación sorprendente: “La verdad es que, estrictamente, de Rafael del Riego sabemos muy poco.” Sin embargo tú mismo hablas, en aparente contradicción líneas antes, de la “apabullante bibliografía generada en los últimos años”, tanto sobre el Trienio liberal español como sobre el proceso americano de independencia.

Adrià Casinos.- Se sabe muy poco de su vida antes del Trienio. Y lo que se sabe tiene poco interés o es anecdótico. Muchos españoles de familias parecidas tuvieron una trayectoria vital semejante. El punto de inflexión es el 1 de enero de 1820.

La bibliografía clásica sobre Riego es, en una parte muy importante, hagiográfica o denigratoria y, sobre todo, muy anecdótica. Últimamente se ha profundizado en el personaje. Mi libro es fundamentalmente un ensayo de síntesis, que se quiere divulgativo. Por ello era indispensable contextualizarlo históricamente. No parece que actualmente la escuela esté informando mucho sobre ese período histórico y sus figuras relevantes, a pesar de la importancia que han tenido para el devenir nacional.

Salvador López Arnal.- ¿Por qué crees que Riego sigue siendo un personaje incómodo para muchos, doscientos años largo después de su muerte, de su vil ejecución, de su alevosa muerte, según tus propias palabras?

Adrià Casinos.- La derecha española, en general, es muy atávica, especialmente la extrema. Escribir el libro me he reafirmado en la idea que Riego no fue en absoluto un radical. Se apoyó en los exaltados simplemente porque los moderados actuaron como unos entreguistas con respecto al Rey. Ejemplo: Martínez de la Rosa. Riego podría haber intentado una solución bonapartista y no lo hizo. Primero, por convicción: “Nunca seré el Cromwell de mi Patria”. Luego, porque creyó, ingenuamente, que la moderación acabaría imponiéndose tanto a nivel español como europeo. Que la moderación evitaría una intervención de la Santa Alianza. No contaba tampoco con el deseo francés de resarcirse de la humillación sufrida por el ejército napoleónico.

La derecha no se da cuenta que seguir denigrando a Riego lleva a posicionarse implícitamente con lo que él combatió, el absolutismo, encarnado en la figura ominosa de Fernando VII.

El personaje podría ser perfectamente un punto de encuentro liberal, en el sentido clásico, para los defensores del estado de derecho. Riego es un icono de la izquierda fundamentalmente, por el absentismo, cuando no la hostilidad, de la derecha. Mejor, icono lo era, porque lo que ha demostrado el bicentenario es que la izquierda gobernante no ha tenido ningún interés en reivindicarlo, ni siquiera como símbolo de patriotismo constitucional. Para la «nueva» izquierda hubiera sido un contrasentido, empeñada como está, descaradamente, en la demolición del estado constitucional. Y en cuanto a la otra, los pactos necesarios para conservar la poltrona le implican demasiadas servitudes.

«Riego es un icono de la izquierda fundamentalmente, por el absentismo, cuando no la hostilidad, de la derecha»

Salvador López Arnal.- Das mucha importancia a la Constitución de 1812. ¿Somos a día de hoy conscientes del papel histórico de la Constitución de Cádiz? España fue, como señalas, el tercer país del mundo, tras los Estados Unidos y Francia, en dotarse de una constitución como un acto de soberanía. Pues no está mal.

Adrià Casinos.- No, no somos conscientes en absoluto. No hay interés. Ni por un lado, ni por el otro. Y no fue siempre así. El monumento gaditano a las Cortes fue inaugurado durante la Dictadura primoriverista, si no estoy equivocado. Cierto que se había comenzado antes. El bicentenario pasó sin pena ni gloria, cuando se podría haber proyectado como un símbolo de concienciación y orgullo nacionales. Pero no interesaba. Aparte de los actos y exposiciones que tuvieron lugar en Cádiz, de los que fuimos testigos, y de lo que hubo a nivel académico…nada. Escandaloso.

Salvador López Arnal.- Sostienes, y así lo haces a lo largo de las páginas de tu libro, que es imposible abordar el período histórico que abarca tu ensayo sin tratar y analizar la emancipación de la mayor parte de la América española, cronológicamente coincidente. ¿Ese proceso de independencia repercute en Riego?

Adrià Casinos.- No solo en Riego, sino en cualquier aspecto de la vida española. Debe tenerse en cuenta, primero que todo, para entenderlo las cuantiosas rentas que proporcionaban las colonias americanas. Si eran importantes en una situación normal ¿cuánto más no lo serían a partir de 1814, cuando el país estaba devastado como consecuencia de seis años de cruenta guerra? Pero es que, además, en los 14 años que transcurren entre 1810, cuando las juntas americanas empiezan a hacer amagos de rebeldía, y 1824, Ayacucho, España pierde uno de los mayores imperios que han existido. Tan solo se conservan flecos: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y los archipiélagos del Pacífico. El impacto de la pérdida tuvo que ser brutal en todos los ámbitos, empezando por el financiero, ya señalado, y continuando con el político o, incluso, el psicológico. España pasó de ser una gran potencia colonial a un país marginal, sobre todo en Europa. Y eso fue en gran parte culpa del triste papel que jugó nuestro representante en el Congreso de Viena. No fue compensada en absoluto la gran contribución hecha a la derrota de Napoleón.

Por cierto, volviendo al tema Ayacucho, el pasado 9 diciembre (apenas dos meses atrás, cuando redacto estas líneas) fue el bicentenario. Otro olvido, hasta donde yo he podido ver. En 1898, cuando la pérdida de las últimas colonias, a causa de la agresión de los EEUU, alguien dijo que España «no tenía pulso», dada la indiferencia con que se recibió el desastre. Creo que sigue sin tenerlo, no ya en lo que respecta a la sociedad civil, sino por parte de los poderes y partidos políticos. La memoria histórica no se proyecta más allá de 1936; a lo sumo, no más allá del siglo pasado. Quizá porque se considera que la anterior no produce rédito político. Penoso.

Salvador López Arnal.- ¿Qué características específicas tuvo la Ilustración en España? ¿Fue una Ilustración moderada, tímida, endeble, con casi ausencia de precedentes?

Adrià Casinos.- Si no recuerdo mal, en algún momento digo en el libro que la Ilustración tuvo características particulares en los diferentes países europeos. Esto, por supuesto, es también válido para España. El XVII es el siglo de Descartes, Leibniz, Newton, Spinoza, Volta… Y así bastantes más. Esa centuria, que sienta las bases de lo que serán las Luces, fue completamente perdida para España. Cuando se habla del Siglo de Oro la realidad que debemos asumir es que esa época áurea no fue más allá de las artes. Por supuesto que podemos dar gracias por la existencia de los novatores, pero el resultado global es que nuestros ilustrados lo tuvieron mucho más difícil. Partieron prácticamente de cero. Y eso sin contar con la presión de la Iglesia como institución. Pero, a pesar de los pesares, hay que estar orgullosos del XVIII español.

Y ahora voy a decir una inconveniencia. El cambio de dinastía fue muy determinante. Representó un soplo de aire fresco. Curiosamente valorar positivamente los Borbones ha sido algo que ha irritado tanto al nacionalismo español más integrista, como, al catalán. Para aquellos, afrancesados vendepatrias. Para estos, destructores de una supuesta arcadia feliz. La realidad es que el reformismo borbónico fue muy importante y supuso la modernización para toda la Monarquía, tanto para la parte europea como la americana.

Salvador López Arnal.- ¿Ha sido Fernando VII uno de los peores y más absolutistas reyes de la historia de España? ¿El anti-héroe de tu historia (Riego es el héroe)?

Adrià Casinos.- De los peores, si no el peor, seguro. Pero bueno, justo es decir que el chico prometía. Sus taimados tejemanejes, su actuación rastrera frente a Bonaparte, rivalizando con su padre a ver quien se bajaba más rápido los pantalones… El embrutecimiento de ese penoso personaje contrasta con la nobleza de su abuelo, Carlos III, dos veces rey ilustrado, en Nápoles y en España. Y entremedio la idiocia de su progenitor.

Quiero decir que la cosa no se reduce a su interés en conservar el poder absoluto. Y la hacienda real, que no se olvide. Se puede ser absolutista y mantener una cierta prestancia. No es su caso. El personaje produce rubor por poco pusilánime que se sea. Y a la inversa. Se puede ser monarca constitucional y provocar tanto sonrojo o más. Ejemplo: la «corte de los milagros» de su real hija.

Salvador López Arnal.- Riego ingresa en el ejército en el Real Cuerpo de Corps, el encargado de la seguridad del Rey, en 1807, a los 23 años de edad. ¿Fue una decisión personal, familiar? ¿Tenía entonces “espíritu militar”?

Adrià Casinos.- Todo apunta a que fue familiar. Se cree que de su padre, en connivencia con su hermano mayor, Miguel, el futuro canónigo. Que ingresara en el Cuerpo con la máxima edad permitida hace pensar que fue una decisión in extremis. Los Riego debían ser una de las tantas familias hidalgas con pocos recursos. De hecho, como se comenta en el libro, ni siquiera los estudios, que cursó Rafael en la Universidad de Oviedo, hubieran sido posibles si no hubiera mediado el nombramiento de Riego padre como Administrador de Correos de Asturias, que permitió el traslado de la familia a la capital del Principado. Nombramiento debido a Pedro Rodríguez de Campomanes, un gran ilustrado.

Salvador López Arnal.- ¿Por qué Riego fue deportado a Francia? ¿Volvió influido por las ideas de la Francia revolucionaria? ¿Era ya un liberal a su regreso?

Adrià Casinos.- Fue uno de los muchos oficiales hechos prisioneros por las tropas invasoras que fue deportado a Francia en calidad de militar cautivo vencido. Casi seis años duró la deportación, hasta que consiguió huir (una huida muy rocambolesca) en las postrimerías del reinado de Napoleón. No debió ser fácil el cautiverio; sobre todo a nivel psicológico, ya que propiamente penalidades graves no hay constancia de que las sufriera. Eso sí, tuvo dificultades económicas. Al parecer llegó a pensar que la derrota era definitiva y que se consolidaría José Bonaparte como rey. Coincidió el cautiverio con la muerte de su madre y su hermana.

El lado positivo es que debió imbuirse de lo que quedaba de las ideas revolucionarias. Eso y los más que probables valores ilustrados en los que había crecido, es de suponer que facilitaran su transición al liberalismo. Muy probablemente tuvo también durante su destierro los primeros contactos con la masonería, como otros cautivos. Luego, las logias serían el refugio de muchos liberales ante la represión que se desencadenó durante el sexenio absolutista.

Salvador López Arnal.- La historia de un Riego involucrado en la causa constitucional desde el primer momento de su regreso a nuestro país, ¿tiene alguna base? ¿Un mito histórico entre muchos otros?

Adrià Casinos.- No hay datos. Ni siquiera se sabe cómo eran de estrechas sus relaciones con la masonería, ni que estuviera en una logia. De ser así, su compromiso en menor o mayor grado hubiera existido. En aquel tiempo histórico no se estaba en las logias en busca de relaciones favorables, como ocurrió más tarde. Pero la hipótesis que tuviera sinceros sentimientos liberales creo que responde a la verdad. El pronunciamiento del 1 de enero de 1820 no podía surgir de la nada.

Salvador López Arnal.- El 1 de enero de 1820 Riego se subleva al frente del 2º Batallón del Regimiento Asturias, acantonado en Las Cabezas de San Juan. ¿Por qué se rebela?

Adrià Casinos.- El ejército llevaba acantonado largo tiempo, esperando su embarque para América. Este no se había producido por falta de buques. Pero empezó a correr el rumor de que era inminente. Meses antes había fracasado una intentona de pronunciamiento, pero la trama el cuerpo de ejército se mantuvo. Y no se olvide que paralelamente había una trama civil fruto del compromiso de una burguesía progresista, revolucionaria. Nada que ver con la imagen de cuartelazo que se nos ha vendido.

El proyecto de enviar ese ejército a América era un completo disparate. Con 20.000 hombres, más o menos, se pretendía reconquistar los virreinatos sudamericanos que, en la práctica, habían roto todos los lazos con la Metrópoli. Sólo Nueva España, con matices, y en parte el Perú, seguían reconociendo la autoridad de Fernando VII. A pesar de eso hasta hoy mismo se sigue culpando a Riego de la pérdida de la América continental. Hay que ser corto de entendederas para defender honestamente ese argumento, de forma que considero que la mayoría de los que lo asumen lo hacen de manera denigratoria. Como los de la Gustavo Bueno.

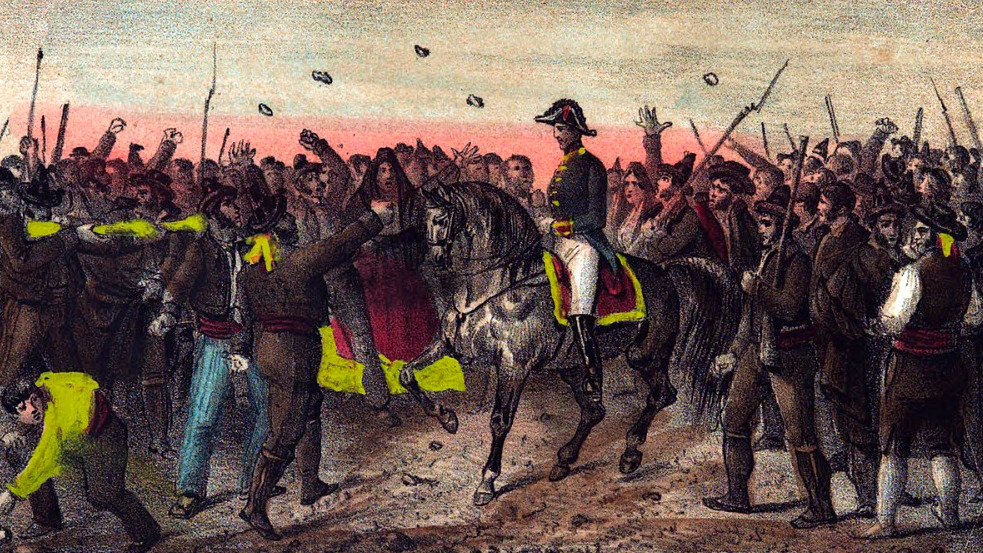

Salvador López Arnal.- Señalas que los años del trienio liberal (1820-1823) es un tiempo vivido intensamente por él, y que en unas cuantas semanas se convirtió en un héroe nacional. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo consiguió tanto reconocimiento popular?

Adrià Casinos.- En gran parte porque la epopeya de la «columna móvil» se convirtió en un verdadero mito. La memoria que sobre el hecho escribió Evaristo Fernández de San Miguel tuvo ediciones por doquier del territorio español. Alguien me ha comentado recientemente que daría para un guion cinematográfico. Su trabajo ya como diputado fue notable. Y por supuesto, su honradez. A pesar de ser el principal protagonista del restablecimiento de la Constitución, nunca aspiró a tener un cargo verdaderamente relevante. Y tuvo que soportar que se le ninguneara a través de sucesivos nombramientos, que tenían en común que lo alejaban de Madrid, e iban seguidos de las correspondientes y rápidas destituciones.

Salvador López Arnal.- ¿El juicio contra Riego fue una farsa? ¿Por qué fue condenado a morir en la horca?

Adrià Casinos.- Fue cabeza de turco. Parece que Fernando VII le tenía particular inquina. Lo cierto es que fue el único de los dirigentes liberales del Trienio que cayó en manos de las tropas intervencionistas y sus aliados «serviles». La reacción se ensañó con él. La procesión que se montó para conducirlo al cadalso, rememorando las que precedían a los autos de fe, da clara idea de por donde iban los tiros. La sentencia implicaba ahorcamiento, decapitación y descuartizamiento. Que al parecer no se cumpliera no anula el sadismo subyacente. Digno de un sátrapa oriental, aunque sin ningún asomo de refinamiento, en lo que respecta a Fernando VII y su camarilla. A destacar que como hidalgo tenía derecho a ser ejecutado por garrote. Se le ahorcó porque se consideraba el sistema más vil.

Salvador López Arnal.- ¿Qué repercusión tuvo en Europa el asesinato de Riego? Abres el libro con unos versos de Pushkin de 1825 donde hay referencias a Riego.

Adrià Casinos.- En su momento, muy grande. Creo que no se es consciente de la repercusión internacional que tuvo no solo Riego, sino primero la Pepa y, luego, el Trienio. Se habla mucho de las revoluciones paneuropeas de 1830 y 1848 y no se tiene en cuenta que hubo otra en 1820-21: Portugal, España, Italia, Grecia. En gran parte un fracaso, pero eso no obsta a la valoración que se le debe dar.

En cuanto en lo que se refiere específicamente a Rafael del Riego, no solo Pushkin se ocupó de él; posiblemente el lírico ruso fue el más famoso literato que lo hizo, pero, repito, no el único. Hay que entenderlo no solo en función de la ideología liberal que él representaba, sino en también en relación al tiempo en el que tuvo lugar su muerte, en pleno Romanticismo. Y Riego puede asimilarse al típico héroe romántico, perseguido por la fatalidad.

Salvador López Arnal.- ¿En qué momento empezó a rehabilitarse en España la figura de Riego?

Adrià Casinos.- Inmediatamente después de la muerte de Fernando VII (1833). En octubre de 1835 la reina regente, Mª Cristina de Borbón, firma un decreto de rehabilitación a propuesta de Mendizábal. Ya se califica su muerte de «ignominiosa» y se resalta la ilegalidad del juicio, ya que se le acusaba, de forma retroactiva, de hechos llevados a cabo como «diputado de la Nación, en cuya calidad era inviolable».

Salvador López Arnal.- Te cito: “No creo que haga falta ninguna tergiversación para defender su figura, como señera de la larga lucha de la ciudadanía española por alcanzar su plena soberanía, lucha que, desgraciadamente, se ha tenido que prolongar hasta tiempos muy recientes. Y considero que en dicha figura están representados todos los hombres y mujeres, conocidos y anónimos, que, durante generaciones, participaron de aquella lucha. El bicentenario de su alevosa muerte es una buena ocasión para difundir su figura y su obra”. Has hablado de ello antes, pero vuelvo a insistir. ¿La izquierda española debe vindicar la figura histórica de Riego?

Adrià Casinos.- La izquierda por supuesto. Pero, como he dicho anteriormente, Rafael del Riego tendría que ser una figura común, de consenso, representativa de los orígenes del estado liberal en España. Y quiero reivindicar ese adjetivo, de origen español, en su primera y noble acepción. No va de Milei o Trump. Es el estado constitucional, de derecho, con división de poderes y democracia representativa. Completado, posteriormente, con el enfoque social, producto de la larga lucha de las clases desfavorecidas para obtener un lugar bajo el sol. Y si la derecha persiste en su atavismo, con su pan se lo coma.

«Rafael del Riego tendría que ser una figura común, de consenso, representativa de los orígenes del estado liberal en España […] [d]el estado constitucional, de derecho, con división de poderes y democracia representativa»

No creo exagerar al decir que la figura de Riego está en el momento más bajo en lo que respecta a su recuerdo y reivindicación, si comparamos con todo el siglo XIX y el primer tercio del XX. Y precisamente en el momento en el que se cumplía el bicentenario de su alevosa ejecución (quizá habría que utilizar el término «crimen de estado»). Y los responsables de ese olvido tienen nombre y apellido. ¡Y pensar que, en otro de los artículos que cito, un representante de la derecha estaba preocupado porque el bicentenario coincidía con un año electoral! ¡Pensaba que la izquierda podía utilizarlo como una especie de Cid, ganando con su recuerdo la batalla electoral! ¡Qué ingenuidad!

Salvador López Arnal.- Por cierto, tal como señalas en la página inicial de tu libro, el “Himno de Riego” es el primer himno nacional español. ¿Fue también el himno de la II República Española?

Adrià Casinos.- No, no lo fue. Como tampoco lo había sido durante la I República. Fue un clamor popular que no se concretó. La II República no tuvo tiempo para casi nada. Esa sería una de las razones, pero no la única. Hubo republicanos que se oponían. Entre ellos, Azaña. Puede parecer un contrasentido, pero la tonada de inspiración altoaragonesa, atribuida a José Melchor Gomis, solo ha sido himno nacional en un breve período de monarquía constitucional (1822-23). Igual que ocurre con la figura de Rafael del Riego el sectarismo atávico de la derecha convirtió el Himno en patrimonio de la izquierda. Ahora ya ni eso. Ha caído en el olvido, salvo excepciones. Recientemente la escritora Rosa Regàs hizo una reivindicación póstuma despidiéndose de la vida con sus sones. ¿Se abre un banderín de enganche?

Y ya que estamos, me permito la libertad de recordar que en la red se puede encontrar dos grabaciones clásicas del Himno para coro y solista. Una de tenor (Miguel Fleta) y otra de barítono (Marcos Redondo).

Salvador López Arnal.- En Agradecimientos, haces referencia a la profesora Concepción Azorit, recientemente fallecida. Lo haces con estas palabras: «A mi colega y amiga Concepción Azorit, Universidad de Jaén, por sus indagaciones y acompañamiento, permitiéndome conocer el lugar donde Rafael Riego vivió sus últimos instantes de libertad». ¿Quién fue Concepción Azorit? ¿Cuáles han sido sus principales ámbitos de estudio y compromiso?

Adrià Casinos.- Concepción o, simplemente, Concha, era una colega y gran amiga con la que he estado colaborando durante 20 años. Profesora titular de la Universidad de Jaén. Era una brillante zoóloga, especializada en biología del ciervo y especies afines. Jaén es una zona en la que la actividad cinegética en relación con esos mamíferos es particularmente importante. Hace ahora dos años que estuve allí y nos vimos por última vez. Me llevó al llamado Cortijo del General Riego, donde él fue detenido. En el libro hay un par de fotos que hizo Concha. Estaba muy ilusionada con la publicación de la obra. Se le envió un ejemplar. Quizá no tuvo tiempo ni de abrirlo; falleció repentinamente el día en que podría haber llegado a sus manos.

Salvador López Arnal.- Que esta conversación sea un homenaje a su recuerdo. ¿Quieres añadir algo más?

Adrià Casinos.- Pues quisiera insistir en lo que podría llamarse la «desmemoria histórica» de la que adolece este país. Algo que se refleja, por ejemplo, en la producción cinematográfica. En los últimos años estamos viviendo una cierta inflación en torno a guerra civil-franquismo. No digo que ese tema no deba trabajarse y rescatarse, pero tampoco hay que saturar al público; tiene un efecto contraproducente. Contrariamente, salvo casos puntuales, el XVIII y el XIX son los grandes olvidados. En las luchas constitucionalistas creo que hay un filón por explotar con un importante potencial, incluso educativo. Podría tomarse como ejemplo la cinematografía de nuestros vecinos franceses, que siempre han hecho un gran esfuerzo para divulgar su historia, sin rehuir temas ni períodos.

«En las luchas constitucionalistas creo que hay un filón por explotar con un importante potencial, incluso educativo»

Salvador López Arnal.- Muchas gracias, Adrià, por el libro y por la entrevista.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.