“Como escritor, uno aspira a entender la literatura de un modo que no se planteaba en su alegre época de lector puro. Definitivamente, los escritores somos seres heridos, que mediante una construcción social que nos fue cedida, intentamos combatir y transformar una realidad que golpea fuerte. No es la única visión: también existe una literatura exclusivamente funcional a la ley del mercado (…)”.

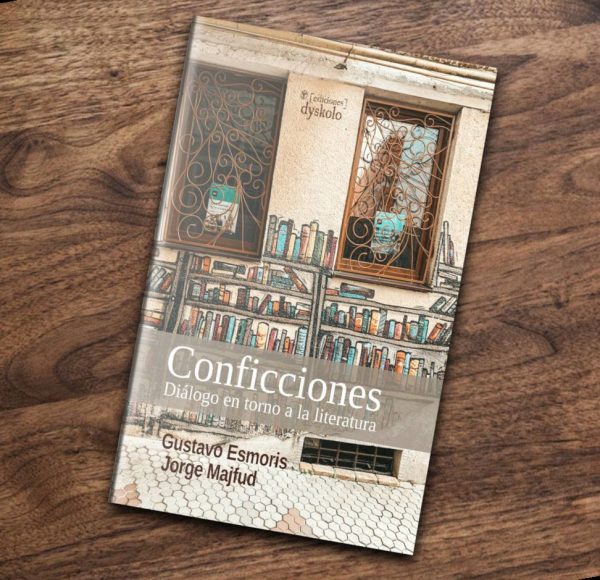

De este modo inicia el poeta y novelista Gustavo Esmoris (Montevideo, 1959) el libro Conficciones. Diálogo en torno a la literatura, publicado en mayo por Ediciones Dyskolo; Esmoris ha escrito obras de poesía como Será que nací al sur (2013) y Las distintas invenciones (2021); en 2005 fue galardonado con el Premio Onetti por la novela Un viejo octubre roto; en 2011 publicó otro texto narrativo, Ciudad perdida.

En uno de sus poemas, Al Sur (poesía al paso), Gustavo Esmoris escribe: “Hay una penumbra oblicua/otra forma de agonía subterránea/y mi rescatado tal vez perdido en ella/sin motivo el recuerdo/de un pájaro/atropellado en algún lugar/como la tarde/triste/nace al sur/azogue involuntario/del tiempo resistiendo/a mis espaldas”.

El narrador, ensayista y periodista –también ha escrito poesía-, Jorge Majfud (Tacuarembó, Uruguay, 1969), es un escritor autodidacta en el campo de las letras y con formación en arquitectura; tal vez se le podría considerar un narrador intelectual, pero sus textos trascienden esta clasificación por la profundidad poética de los escritos, en algunos casos, y por la prosa con rasgos coloquiales, en otros momentos, subraya Gustavo Esmoris; a Jorge Majfud le agrada jugar con la palabras y utiliza estructuras complejas, con saltos temporales, historias que se cruzan o el flashback.

En el currículum de Majfud figuran las clases impartidas en la Lincoln University of Pennsylvania; entre sus escritores favoritos se hallan Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Jean-Paul Sartre, Franz Kafka, Paul Auster, Horacio Quiroga o José Saramago.

Jorge Majfud es autor de novelas como Hacia qué patrias del silencio (1996) o La reina de América (2001); ensayos: Crítica de la pasión pura (1998) y La narración de lo invisible (2006); y cuentos, por ejemplo Perdona nuestros pecados (2007).

La realidad y la ficción, la oscuridad del mundo y la luz de las palabras son elementos que aparecen en las obras de este autor, resalta Esmoris; es el caso de la novela Hacia qué patrias del silencio, en la que tienen protagonismo los presos políticos, las desapariciones forzosas, la soledad, la insolidaridad y la locura; de este modo, entre la narrativa y el ensayo, expone Majfud:

“El arte es el medio por el cual el hombre se evade del presente. Se bajaba de la ventana y se sentaba en el piso. Pero hay que reconocer que toda definición es una simplificación, un pecado del intelecto (…). El hombre se ha pasado la Historia inventando islas perdidas en tiempos remotos”.

Una parte destacada de Conficciones son los diálogos entre Jorge Majfud y Gustavo Esmoris; en uno de los apartados, la plática aborda aspectos como la soledad del escritor frente al sistema; la posibilidad (o no) de introducir las letras de las canciones en el ámbito de la poesía; la incertidumbre y las pocas certezas que supone el acto de escribir; los embates de la tecnología para anestesiar la sensibilidad del escritor; o los problemas para la clasificación de las obras entre gran literatura y, por otro lado, literatura menor.

Sobre este punto, afirma Jorge Majfud: “Entre Cervantes y Corín Tellado, entre Rayuela de Cortázar y la revista Ricos y famosos hay diferencias claras para aquellos escritores y críticos que, como profesionales catadores de vino, pueden oler un buen producto antes de entenderlo”.

Y añade que la gran literatura no tiene que ser necesariamente divertida, sino más bien interesante: lo contrario que ocurre con la literatura comercial; en cierto modo compara a ésta con el vino barato, ya que permite embriagarse para olvidar; si no es así, el producto resulta un fracaso.

La palabra arte, junto a escritor, literatura y novelas, es una de las más utilizadas en la conversación; Gustavo Esmoris considera que el arte tiene como fin, al igual que la literatura, la representación del mundo desde un punto de vista original; el autor de La reina de América defiende que la literatura se fundamenta en lo humano y, singularmente, en las emociones y las ideas que surgen de las pasiones; por ejemplo las de carácter social y metafísico; en síntesis, la literatura se adentra en campos a los que no acceden la economía ni las ciencias.

Se resalta en el texto que durante el siglo XIX, con la corriente literaria del naturalismo, la novela pretendió ser tan objetiva como las ciencias; pero en la siguiente centuria ya se asumió que el autor/observador no es neutral; Gustavo Esmoris destaca la carga simbólica que atraviesa las novelas, y cualquier construcción literaria-; se trata de símbolos como el reloj, el espejo, la sombra, un desierto, una fuga o cualquier elemento asociado a lo onírico.

El nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece en el diálogo; un político de extrema derecha con un “ego patológico”, que cuando mira el mundo se contempla a sí mismo; la escritura, que explora el interior del ser humano, tiene un efecto de catarsis pero también tiene sus riesgos: puede degenerar en narcisismo.

Respecto al sentido de la escritura, en el texto asoma la figura del Premio Nobel de Literatura portugués José Saramago, quien llegó a afirmar que escribir “no servía para nada”, tal vez en un momento de resignación ante el estado del mundo; Eduardo Galeano afirmaba que sí servía “para mucho”, más allá de la vertiente utilitarista y mercantil.

El libro indaga en las raíces del presente; así, otro nombre que surge en el diálogo es el filósofo Voltaire, cuya generación se suscribía ya a las revistas, lo que de hecho implicaba ya un cambio: avanzaba el enciclopedismo y la autonomía del autor respecto al clero/aristocracia; se afirma en Conficciones que, en muchos casos, los intelectuales dependían de las personas acaudaladas, sin embargo se produjo una progresión:

“Con el Renacimiento ya pasándole la posta a la Revolución Industrial, los intelectuales comenzaron a escribir en diarios y habrán advertido que sus lectores comenzaban a ser burgueses de clase media”.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.