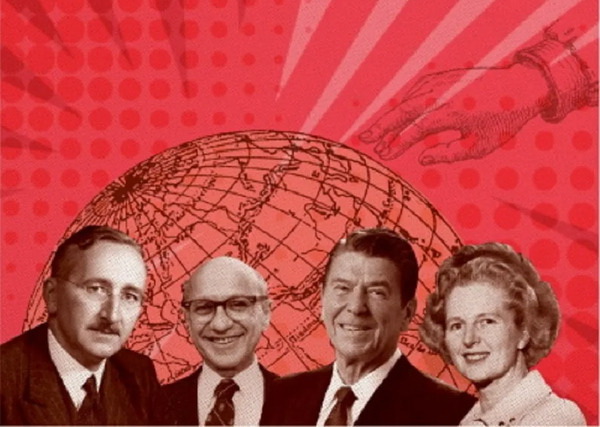

Se evidencian signos inequívocos de que la más acendrada ortodoxia económica reaparece con fuerza.

Las posiciones del gobierno alemán y del francés, por ejemplo, (con crecimientos anémicos y dificultades en la deuda pública, sobre todo en el segundo caso) van en una línea disruptiva, en relación con las políticas económicas implementadas, con oscilaciones, desde 1945. Los mensajes se acumulan: se afirma que el gasto público galo es excesivo, que el Estado del Bienestar germánico es inviable, que todo conduce a una deuda pública inasumible, y que se deben atenuar las medidas tributarias. La narrativa se va esparciendo en la Unión Europea, al tiempo que se sustenta la importancia de incrementar el gasto militar, hasta el 5% del PIB. Todos los países, con la excepción de España, se han declarado –al menos nominalmente– de acuerdo con esto, para agradar así las peticiones de Donald Trump. Un error mayúsculo.

Porque el impacto económico de aplicar esta última medida sería letal para las cuentas públicas. Por ejemplo: Alemania debería gastar más de 220.000 millones de euros al año en políticas de defensa, cuando actualmente dedica a esto cerca de 90.000 millones. La financiación de esta asignación de recursos supondría diferentes escenarios: desde la subida de los impuestos, el recorte de gastos esenciales en educación, sanidad y servicios sociales (renglones que pueden significar el 25% del PIB en muchos países) y, a su vez, el incremento de una deuda pública que, se dice, inquieta a instituciones como el FMI. Otro caso: para España, que gasta cerca de 24.000 millones de euros en defensa, esta propuesta elevaría la partida a 80.000 millones; un incremento que prácticamente triplicaría la partida presente. Las consecuencias serían las ya enunciadas: un descomunal esfuerzo de reducción de los servicios sociales críticos, fundamentales para el bienestar de la población. Quienes defienden tal proyecto deberían explicar de dónde obtendrían los recursos necesarios para cubrirlo.

Paralelamente a esto, no debe olvidarse uno de los elementos definitorios de la reaparición de esta política económica: la reducción de los impuestos, principalmente a la franja más rica de la población. El tema es recurrente entre las opciones de derechas, y estamos viendo como sigue formando parte central en su portafolio de propuestas en política económica. Se declara que el gasto público social es excesivo y que urge no “ahogar” a la gente con impuestos. Pero las medidas que se han desarrollado en este campo, al aplicarse, han beneficiado sobre todo a las rentas más altas: esa elevación de la trompa del elefante dibujada por Branko Milanovic, que consolida el poder económico, político y también cultural del 1% de la población. Las clases medias y trabajadoras de los países occidentales, a la par, ven decrecer su capacidad económica. Un caldo de cultivo para el ascenso de opciones de ultraderecha –defensores de esa política–, pero que, mediante mensajes sencillos para la resolución de problemas complejos, directos y nada matizados, ha ido calando en el cuerpo electoral.

La evidencia científica es que recortar impuestos, es decir, limitar la posibilidad de obtener mayores ingresos tributarios, tiene como corolario la contracción de los servicios públicos. Esto es una realidad; no es solo una opinión. Los datos disponibles desde 1945 hasta 1980 (en este último año se inicia la revolución conservadora y el impulso del neoliberalismo económico), que ofrecen las bases estadísticas de instituciones de referencia –Banco Mundial, OCDE, FMI–, infieren una conclusión flagrante: fue posible mantener tipos elevados a las rentas altas –entre el 70% e incluso el 90%, incluso con gobiernos conservadores– sin que ello supusiera crisis económica, ni caídas del PIB, ni pérdida de productividad y, tampoco, retracción inversora. A partir de 1980, las variables han ido en otra dirección: la reducción impositiva a los más ricos en Estados Unidos y países europeos –de ese 70-90% al 30%– ha generado, junto a otras causas (desregulaciones en los mercados, liberalización del sistema financiero), la caída de la productividad, un menor crecimiento económico, peor redistribución de la renta e incremento de la desigualdad. La concentración, en definitiva, de la riqueza: tanto la de la renta como la patrimonial. Es lo que Milanovic califica como “homoploutia”.

Este concepto económico (“homoploutia”) describe la situación en la que las mismas personas son ricas tanto en ingresos de capital (por ejemplo, rentas, dividendos) como en ingresos laborales (salarios, honorarios). Es decir, la riqueza no se concentra solo entre capitalistas o solo entre trabajadores altamente remunerados, sino que hay un grupo significativo (un cuarto del 1% más rico) que pertenece simultáneamente a ambas categorías. La desigualdad se ha sofisticado, también dentro de la cúspide. La élite se ha beneficiado de una ideología de la meritocracia y tiene la sensación de que merece ocupar esa posición. Se percibe una visión negativa hacia los grupos con menos ingresos, a quienes consideran deplorables, lo que es políticamente desestabilizador. Estamos ante una nueva lucha de clases que es una bomba de relojería en potencia para las sociedades y para la democracia. Estados Unidos es el laboratorio: se está viendo cada día.

¿Opciones globales? Una que ha elaborado el joven economista Gabriel Zucman, la tasa que lleva su nombre, y que se ha puesto sobre la mesa en el complicado laberinto de Francia. En síntesis, que la franja de población muy rica –con patrimonios cercanos a los mil millones de euros– paguen anualmente un 2% de su riqueza neta. La tasa sería también aplicable a personas con más de 100 millones de euros en activos. Zucman advierte que los sistemas fiscales actuales se ceban en gran medida sobre el factor trabajo, sin gravar razonablemente al capital y a la riqueza extrema. Ello provoca desigualdad fiscal. Es el galope frenético del regreso del neoliberalismo económico: reducción de impuestos, privatizaciones que mercantilizan lo público, concentración de la riqueza. Ya lo conocemos. Y sabemos sus desenlaces.

Bibliografía de referencia

Clara Mattei, El órden del capital, Capitán Swing, Madrid, 2025.

Branko Milanovic, Miradas sobre la desigualdad, Taurus, Barcelona, 2024.

Thomas Piketty-Michael Sandel, Igualdad, Debate, Madrid, 2025.

Katharina Pistor, El código del capital, Capitán Swing, Madrid, 2024.

Gabriel Zucman, For a coordinated minimum effective taxation standard for ultra–high–net–worth individuals, G20, 2024 (https://gabriel-zucman.eu/files/report-g20.pdf).

Carles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas, en el departamento de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears. Doctor en Historia por la Universitat de les Illes Balears y doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona. Consejero del Banco de España. Consejero de Economía, Hacienda e Innovación (desde julio de 2007 hasta septiembre de 2009); y Consejero de Economía y Hacienda (desde septiembre de 2009 hasta junio de 2011), del Govern de les Illes Balears. Presidente del Consejo Económico y Social de Baleares. Miembro de Economistas Frente a la Crisis Blog: http://carlesmanera.com

View all posts by Carles Manera →

Fuente: https://economistasfrentealacrisis.com/la-nueva-ofensiva-neoliberal/