Esa violencia histriónica de las ultraderechas no se sostiene únicamente por la coacción física que despliegan con aparatos represivos ni sólo por las maniobras económicas que esclavizan la vida material, sino —sobre todo— por un dispositivo complejo de fuerzas semióticas y mediáticas que penetran hasta los pliegues más íntimos de la cotidianidad. Allí, en el teatro microscópico de los signos, se forjan obediencias, se disciplina la sensibilidad y se fabrica un horizonte común de percepción que naturaliza lo inhumano. La burguesía, en su evolución histórica, ha aprendido que ningún orden de dominación es estable sin una arquitectura semiótica capaz de convertir lo denigrante en destino, lo injusto en normalidad y lo arbitrario en sentido común. Esa es, quizá, la operación más profunda de su violencia: no dejar evidencia judicializable o visible, estetizar sus golpes y humillaciones, inocular la gramática de la impotencia. Y ellos evadiendo impuestos.

Lo que llaman capitalismo perfeccionó un régimen de significación basado en la administración del miedo y el deseo rentables. Ambos polos funcionan como engranajes complementarios, se infunde temor a la pérdida, al fracaso, a la exclusión, mientras se promete realización, éxito y reconocimiento dentro de los mismos cánones que generan miseria. Este doble vínculo constituye una violencia semiótica que actúa antes de la acción policial, antes del decreto jurídico y antes del ajuste económico. Se trata de una prefiguración de su mundo, un modo de guiar la mirada y de anticipar la interpretación, de forma tal que todo lo que contradice la hegemonía parezca “irreal”, “imposible” o “peligroso”. El campo simbólico burgués es una disneylandia donde la rebeldía es desactivada antes de nacer, colonizada en su misma gestación, obligada a nacer ya deformada por las categorías dominantes. Sin dejar de ser negocio.

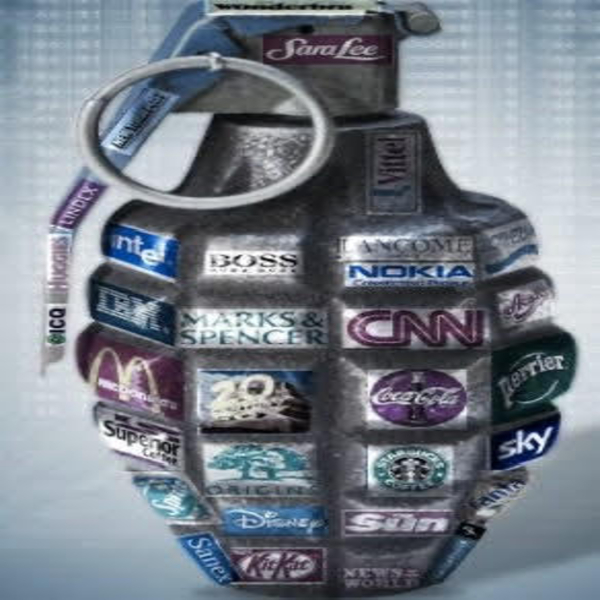

Su ofensiva mediática es el principal laboratorio de esta violencia que no sólo produce heridas y muerte, produce semióticas. A fuerza de repeticiones, montajes, omisiones y modulaciones afectivas, modela comportamientos y determina el rango de las emociones legítimas. Una parte fundamental de este poder reside en la capacidad de vaciar el lenguaje hasta dejarlo reducido a clichés, eslóganes y simplificaciones que obstaculizan el pensamiento crítico. La burguesía opera como una gran trituradora semiótica que convierte en polvo cualquier experiencia humana que no sea útil para la reproducción del capital. La violencia simbólica es entonces una violencia epistemológica: la expropiación de las categorías con las que el pueblo podría interpretar y transformar su realidad. Por eso la manipulación del lenguaje no es un daño colateral: es el núcleo estratégico de la dominación.

Pero la violencia burguesa no actúa sólo en los medios, intoxica el diseño de la vida cotidiana. La publicidad, por ejemplo, transforma los objetos en fetiches que prometen identidad y prestigio, convirtiendo los signos en equivalentes de valor subjetivo. La arquitectura de las ciudades reparte espacios de dignidad y espacios de desecho, ordena trayectorias, impone velocidades y jerarquías, y hace de cada esquina un escenario de la lucha de clases implícita. La educación formal perpetúa genealogías ideológicas donde la historia aparece como una secuencia naturalizada de “progresos” que culminan en el mercado como forma superior de libertad. Cada institución —la escuela, la oficina, la familia, la calle— ejerce una pedagogía violenta del sometimiento que se transmite no sólo por contenidos explícitos, sino por hábitos, gestos, silencios y protocolos. Es una violencia de muchos rostros burgueses que “enseñan” a cada sujeto su “lugar” en el orden social, obediente, normal, rentable.

Toda la violencia simbólica de la burguesía opera también como una economía de la sensibilidad. Los afectos son alineados con los intereses del capital mediante narrativas que glorifican la competencia, ridiculizan la cooperación, exaltan el egoismo como virtud y presentan la solidaridad como debilidad o atraso. Como la mejor herencia para la prole. El sufrimiento social es transformado en espectáculo; la incertidumbre laboral en motivación meritocrática; la precariedad en oportunidad. No hay gesto más violento que obligar al explotado a sentirse culpable por su propia explotación o a agradecer la migaja que recibe como si fuera un privilegio. Esta colonización afectiva inhibe la empatía colectiva y rompe la posibilidad de una moral emancipadora. Allí donde la humanidad podría reconocerse en su dolor compartido, la burguesía instala un simulacro de libertad individualista que convierte cada vida en un proyecto de autoexplotación. Con agradecimiento.

Que estas fuerzas simbólicas sean “invisibles” no significa que sean débiles. Al contrario: son la condición de posibilidad de todas las demás violencias. El golpe policial es la prolongación material de un golpe ideológico previo; el recorte presupuestal es la aplicación económica de un relato legitimador que lo hizo aceptable; la guerra es la extensión militar de una operación semiótica que fragmentó el mundo en enemigos absolutos. Nada de esto puede ejecutarse sin una gramática social que ya haya predispuesto la obediencia. La dominación burguesa, en su forma más refinada, logra que los oprimidos repitan los códigos de sus opresores y que reproduzcan incluso las ideas que los dañan. Ése es el triunfo mayor del capital: haber conseguido que su violencia sea administrada también por sus víctimas, bajo la ilusión de que actúan libremente. Y son felices.

Pero allí donde la burguesía intenta fijar significados eternos, la praxis transformadora introduce movimiento, ruptura, creación. Cada asamblea, cada huelga, cada acto de solidaridad emerge como un contra-discurso que reconfigura la sensibilidad, expandiendo el campo de lo posible y desmantelando, poco a poco, las fuerzas simbólicas del poder. La tarea política es entonces una tarea semiótica para desmontar la violencia nada “invisible” que sostiene la dominación visible; y revolucionar el derecho a nombrar el mundo con sus propias categorías; reconstruir un horizonte de sentido capaz de reconocer, en cada gesto cotidiano, la presencia de la lucha de clases. Sin esa batalla por el sentido —que es también una batalla por la dignidad humana—, toda revolución queda mutilada. Ya lo hemos padecido.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.