Christa Wolf fue una escritora alemana lúcida, íntegra y coherente que vivió desde los 16 años en la República Democrática Alemana (RDA). Fue una de las escritoras más importantes de su país, donde recibió numerosos premios y reconocimientos. Fue militante del Partido Socialista Unificado de Alemania hasta 1989, lo cual no evitó que en distintos momentos expresara críticas hacia el gobierno de la RDA, desde su perspectiva de pensadora marxista. En 2002, ya desaparecida la RDA, Wolf fue galardonada por el trabajo de su vida con el Premio Alemán del Libro, porque según el jurado había “interferido valientemente en los grandes debates de la RDA y la Alemania reunificada”.

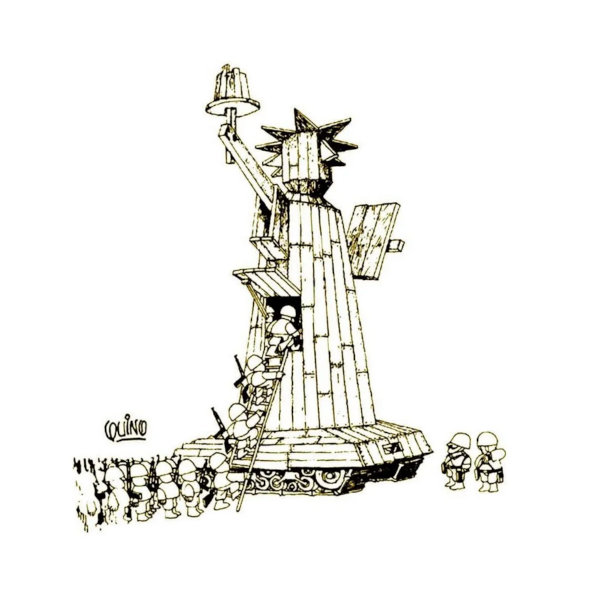

En sus obras abordó cuestiones como el fascismo alemán, el autoritarismo y el patriarcado, el papel de las mujeres, la falta de independencia personal, y el humanismo, entre otras. En 1983 escribió Casandra. Un largo monólogo de la que fuera hija de Príamo, rey de Troya, y Hécuba. Una novela demoledora, “indispensable para el feminismo del siglo XX y para el movimiento pacifista” (según Rosa Regás), que pone en evidencia la construcción del poder (estatal y patriarcal) que desde hace siglos se ha ido reforzando, y donde se denuncia el uso de la guerra contra los pueblos y el cuerpo de las mujeres como botín.

Lo que la autora buscaba era captar “el momento en que se inició la alienación que ahora nos acerca a la autodestrucción. El momento a partir del que, con el advenimiento de la sociedad patriarcal y jerárquica, la expresión literaria femenina desapareció durante milenios”. Casandra, que había recibido del dios Apolo el don de la profecía y la condena de que nadie creyera en sus palabras, hace recuento de su vida cuando cautiva y sin esperanzas aguarda en Micenas la hora final. Casandra, que tan claro vio los desastres de la guerra, se consume en la desesperación al no haber podido evitarlos.

Una guerra, la de Troya, cuyo desencadenante pasaría al imaginario colectivo ligado al secuestro de la bella Helena, pero cuya verdadera causa fue el control del comercio a su paso por el Helesponto (estrecho de los Dardanelos) y el peaje económico cobrado a los barcos que transitaban por esa ruta, entre el mar Egeo y el mar Negro (¿les suena el cuento?). Una guerra desencadenada por los príncipes aqueos (o micénicos), al frente de los cuales se situó el más poderoso de ellos, Agamenón, rey de Micenas. Un ser ambicioso y autoritario, arrogante, ególatra, que no dudó en sacrificar a su hija Ifigenia para mantener el mando de la expedición de castigo contra Troya.

Para los aqueos, relata Casandra, “solo había verdad o mentira, exacto o equivocado, victoria o derrota, amigo o enemigo, vida o muerte”, y su tío Anquises dijo una vez “que más importante que el descubrimiento del maldito hierro hubiera sido para ellos el don de la empatía”. Los aqueos cifraban su fuerza en el uso de las armas, en el poder militar. Su táctica no era la diplomacia sino el engaño. Y Ulises su más acabado ejemplo. Tras años de asedio y de guerra contra su ciudad, Casandra reflexiona que “el mundo habitado, en la medida que los conocíamos, se había vuelto cada vez más cruelmente, cada vez más deprisa, contra nosotras. Contra nosotras las mujeres, dijo Pentesilea [reina de las amazonas]. Contra nosotros los seres humanos, repuso Arisbe [primera mujer del rey Príamo]. Pentesilea: los hombres nunca salen perdiendo. Arisbe: ¡crees que no es salir perdiendo rebajarse al nivel de matarifes?”. Este diálogo pensado por Christa Wolf no solo nos sirve para entender qué poco ha cambiado la perspectiva de ese poder que cifra los éxitos en la victoria, en la fuerza y en el sometimiento de las mujeres. Y también deja ver el matiz de ese feminismo que no presupone que el hombre, cualquier hombre, es por definición enemigo de la mujer.

El antropólogo David Graeber y el arqueólogo David Wengrow señalan en su indispensable trabajo de investigación (El amanecer de todo) cómo los aqueos se sirvieron del uso de la fuerza para imponer su dominio mediante la guerra, a todas las poblaciones de la región del Egeo. Primero acabaron con la civilización minoica, desarrollada en la isla de Creta. Pese a ser económica, cultural y socialmente mucho más avanzada que la micénica, sus palacios carecían de murallas por lo que fueron presa fácil de los aqueos. Mientras que las ciudadelas amuralladas de Micenas, Pilos y Tirinto eran “poco más que fortines en una colina” dirigidas por aristocracias guerreras, que almacenaban en sus tumbas máscaras de oro y armas, junto a representaciones de escenas de guerreros masculinos y bandas de cazadores, en las representaciones y frescos de los palacios minoicos proliferaban los juegos y las escenas deportivas, el erotismo y la espiritualidad. No había héroes, solo jugadores. “Hay un mundo entero de diferencia con respecto a las tiesas figuras animales que decoran las paredes de Pilos […]. La Creta de los palacios era el hogar del homo ludens. O, tal vez mejor expresado, de la Femina ludens, por no hablar de la Femina potens. […] Casi todas las pruebas disponibles de la Creta minoica sugieren un sistema de gobierno femenino: algún tipo de teocracia, gobernada por un colegio de sacerdotisas”.

Una vez arrasada la civilización en Creta le tocó el turno a Troya. Un imperio comercial, relacionado con los hititas, más poderoso en lo económico que los aqueos y con buenas relaciones con los pueblos de Anatolia, pero que igualmente sucumbió tras diez años de asedio y guerra.

No es sólo parte del mito. En una carta escrita por el rey hitita Hattusili III hacia 1250 a.C. (el periodo calculado en que pudo haber ocurrido la guerra de Troya), y dirigida a un rey micénico anónimo, se habla «sobre el transporte y reasentamiento de unos siete mil anatolios en el territorio de los micénicos (tras haberlos capturado y persuadido), [lo que] indica la escala de la intromisión de estos últimos» (La guerra que mató a Aquiles – Caroline Alexander).

En La fuente griega, Simone Weil señala que la historia de Grecia comienza con un crimen atroz: la destrucción de Troya. Y que lejos de vanagloriarse de este execrable acto, lo que quedó fue un poso de remordimiento, conciencia de la misera humana, amargura y pesar. A partir de ahí la civilización helénica trató de buscar puentes que la elevaran desde esa conmoción primigenia hacia la perfección divina. De ese modo se podrían interpretar las grandes obras artísticas, científicas y filosóficas, como puentes hacia ese objetivo de superación.

Los griegos sabían que había un riguroso castigo que sancionaba el abuso de la fuerza. “Con el nombre de Némesis, es el motor de las tragedias de Esquilo; de los pitagóricos, Sócrates, Platón, partieron de ahí para reflexionar sobre el hombre y el universo”. La idea se extendió hasta donde penetró el helenismo. “Tal vez sea esa idea griega la que subsiste, bajo el nombre de karma, en los países de Oriente impregnados por el budismo”, reflexiona Weil. “Pero Occidente la perdió y ya ni siquiera tiene en ninguna de sus lenguas una palabra que la exprese; las ideas de límite, medida, equilibrio, que deberían determinar la conducta de la vida no tienen ya más que un empleo servil en la técnica” (La Ilíada o el poema de la fuerza – Simone Weil).

Resulta cuando menos paradójico que las naciones occidentales se reivindiquen herederas del pensamiento griego, de la democracia y la razón dialéctica, cuando su comportamiento se acerca mucho más a la belicosa brutalidad de los aqueos, y al abuso de la violencia como herramienta de dominio. Ninguna conmoción en alentar nuevas guerras o en facilitar la ejecución de nuevos genocidios. Y lejos de alentar la diplomacia o el derecho internacional se disponen a postrase ante el nuevo Agamenón.

Los aqueos sucumbieron, como más tarde lo hizo el Imperio romano. No nos quepa duda.

https://errantes.substack.com/

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.