Pocos ratos me son tan gratos como los que habitualmente paso los domingos en playa Caribe. Son apenas tres horas en las que recompongo la deteriorada imagen que provoca en mi persona el trajín de la semana degollando cretinos. Y es que no es fácil, día tras día, despanzurrar mondongos por esas calles sin que […]

Pocos ratos me son tan gratos como los que habitualmente paso los domingos en playa Caribe. Son apenas tres horas en las que recompongo la deteriorada imagen que provoca en mi persona el trajín de la semana degollando cretinos.

Pocos ratos me son tan gratos como los que habitualmente paso los domingos en playa Caribe. Son apenas tres horas en las que recompongo la deteriorada imagen que provoca en mi persona el trajín de la semana degollando cretinos.

Y es que no es fácil, día tras día, despanzurrar mondongos por esas calles sin que la sociedad te recompense o te agradezca tus desvelos por sacar de circulación a tanto animal.

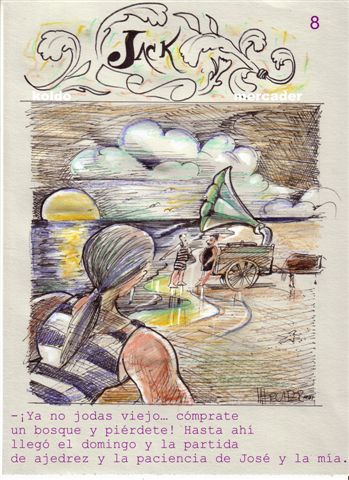

Por ello, los domingos, mi amigo José Mercader y yo nos instalamos en Playa Caribe, con el tablero de ajedrez en medio y un par de tragos al alcance de las manos para pasarnos la tarde derrocando y restaurando monarquías.

Y en ello estábamos este domingo, disfrutando la brisa de la tarde y arrullados por las apacibles olas, mientras desplegábamos, absortos en el juego, alfiles y peones cuando, súbitamente, se inició el bombardeo.

Miles de decibelios cargados de brutonio comenzaron a caer sobre la playa, reventando tímpanos y neuronas. José y yo, protegidos bajo el tablero, nos miramos sorprendidos, sin acabar de entender lo que estaba pasando…hasta que los vimos.

A menos de veinte metros de nosotros, tres jóvenes habían aparcado su vehículo y, tras dejar al descubierto cuatro impresionantes amplificadores, habían iniciado, a todo volumen, la emisión de una insoportable descarga de estruendos caribeños.

Aunque tambaleándose como consecuencia de los impactos, José se dirigió hacia donde se encontraba la lanzadera de decibelios y, con toda corrección, como en él es habitual, planteó a los jóvenes la posibilidad de reducir la intensidad de las emisiones de bazofia.

Esta playa es pública y yo conozco mis derechos, que para algo soy abogado respondió el más idiota de los tres.

Cualquier otro día, porque conozco a José y me conozco yo, ninguno de los dos le hubiera permitido al abogado alegar nada más, pero no en domingo, no en ese santificado día en que uno se cree a salvo, en la solitaria playa, de tanto imbécil circulante. Yo los domingos canalizo a través del ajedrez mi adicción al destripamiento y apenas sí practico alguna ejecución que otra, sólo como rutina. Por ello contuve mi ira y, lentamente, me aproximé al grupo mientras me cubría los oídos. En ese momento, precisamente, José trataba de sobreponerse al estruendo e insistía ante el tipejo que le aportara alguna otra razón que no fuera su oficio para justificar el escándalo.

-¡Ya no jodas viejo… cómprate un bosque y piérdete!

Hasta ahí llegó el domingo y la partida de ajedrez y la paciencia de José y la mía. Sólo por delicadeza mi amigo pintor me cedió el uso de la palabra y yo, sin perder tiempo, le deposité al abogado una querella con las dos manos en la cabeza, justo a la altura de la nuez, para que el propio José completara el sumario interpelando de nuevo al prevenido con tres patadas en los huevos ante las que no hubo apelación alguna. Yo concluí las formalidades de rigor firmando y sellando la sentencia a golpes de amplificador hasta que su boca, perdidas sus alegadas piezas, se cerró para siempre. A otro de los cómplices, en colectiva partida, José y yo le propinamos varios jaque mate consecutivos con el tablero en la cabeza, ya que no le encontramos el cerebro, hasta reducirla al tamaño de una boñiga, y al tercer desalmado, que tuvo a bien arrepentirse cuando ya me disponía a incrustarle los alfiles en las orejas y las torres en las narices, decidimos dejarlo ir. Tampoco era cosa de ensañarse y al menos a él no quisimos privarle de la oportunidad de leer esta crónica en Rebelión.