Tras varios años de profesional ejercicio dedicado al digno oficio del destripamiento, reconozco sentirme agotado, necesitado con urgencia de un retiro que creo merecido. Confieso que, a la espera de la jubilación, durante los últimos meses he venido sopesando la posibilidad de reconvertir mi próspero negocio en otro, acaso no menos indecente, no menos delictivo, […]

Tras varios años de profesional ejercicio dedicado al digno oficio del destripamiento, reconozco sentirme agotado, necesitado con urgencia de un retiro que creo merecido.

Tras varios años de profesional ejercicio dedicado al digno oficio del destripamiento, reconozco sentirme agotado, necesitado con urgencia de un retiro que creo merecido.

Confieso que, a la espera de la jubilación, durante los últimos meses he venido sopesando la posibilidad de reconvertir mi próspero negocio en otro, acaso no menos indecente, no menos delictivo, pero sí más llevadero y próspero y que, además, me depare el reconocimiento social y la proyección que como destripador nunca he tenido.

Por ello pensé, en un primer momento, establecer un banco o una financiera, lucrativo negocio que, además de jugosos dividendos también te da prestancia social pero, luego de analizar ventajas y desventajas, de estudiar implicaciones y calcular posibles beneficios, desestimé la idea porque, si bien escasos, tiene sus riesgos. Aunque sea ocasionalmente, a veces hay banqueros que hasta pasan por la cárcel y pierden, incluso, sus empresas.

Pensé entonces establecer una cadena de negocios en relación al juego: máquinas tragamonedas, casinos, hipódromos, bancas de apuesta…pero la crisis económica ha alejado del vicio del juego a los tantos incautos que frecuentábamos esos establecimientos y tampoco es verdad que esos negocios disfruten de mejor reputación que el crimen, por lo que desistí de incursionar en ese sector. Además, la mafia que controla el mundo del juego, de vez en cuando, termina con sus huesos en la cárcel y ese era otro riesgo que, a mis años, no estaba dispuesto a correr.

Pensé también en otras profesiones no muy alejadas en su concepción del oficio del destripamiento, pero ninguna me ofrecía mejores posibilidades económicas ni tampoco el reconocimiento social que ambicionaba. Ni siquiera el periodismo. Por si fuera poco, para ingresar a la Policía estoy demasiado viejo, y como militar necesitaría alguna guerra en la que medrar e influencias en las altas instancias que me ayudaran a obviar eso que llaman rangos.

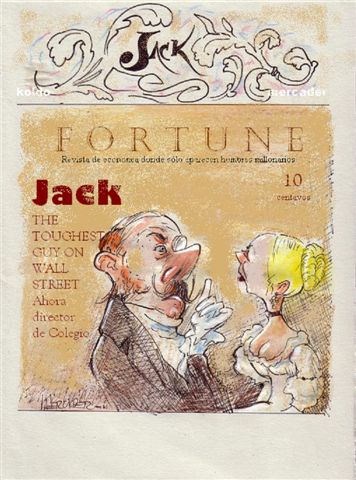

Y así fue hasta que, por fin, di con el negocio perfecto. Era tan bueno que, sin el menor esfuerzo, podría multiplicar mis ingresos hasta convertirme en un asqueroso multimillonario; tan rentable que, en apenas un par de años, sin moverme de mi despacho, podría ser la mía la fortuna más sólida del país; tan considerado que, jamás mi buen nombre vería afectada su reputación y hasta podría codearme con la crema y nata de la sociedad y aspirar a honores y reconocimientos; tan impune que, no importa la desvergüenza con que actuara, nadie osaría nunca poner en duda mi honorabilidad…

Voy a poner un colegio privado, por supuesto de pago, de mucho pago, en el que además de cobrar altísimas mensualidades, aumente las ganancias con toda suerte de fiestas, excursiones, ampliaciones, mejoras, cambios de uniforme y demás pretextos. Un colegio que tendría reservado el derecho de admisión y del que expulsaría a los alumnos cuando me plazca; en el que establecer las normas que se me antojen e impartir las materias que me dé la real gana sin que el Ministerio de Educación tenga derecho a alegar nada y que, además, me permita recibir generosas subvenciones del Estado por la importancia de la obra social…

El delito perfecto.