De cómo un guerrero sumerio nos banca todavía a la hora de librar nuestras propias batallas

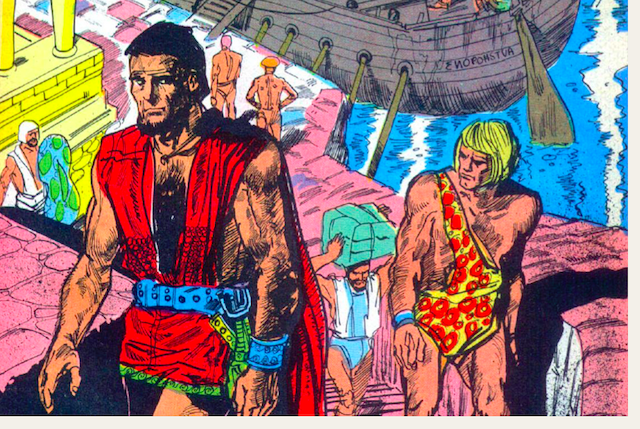

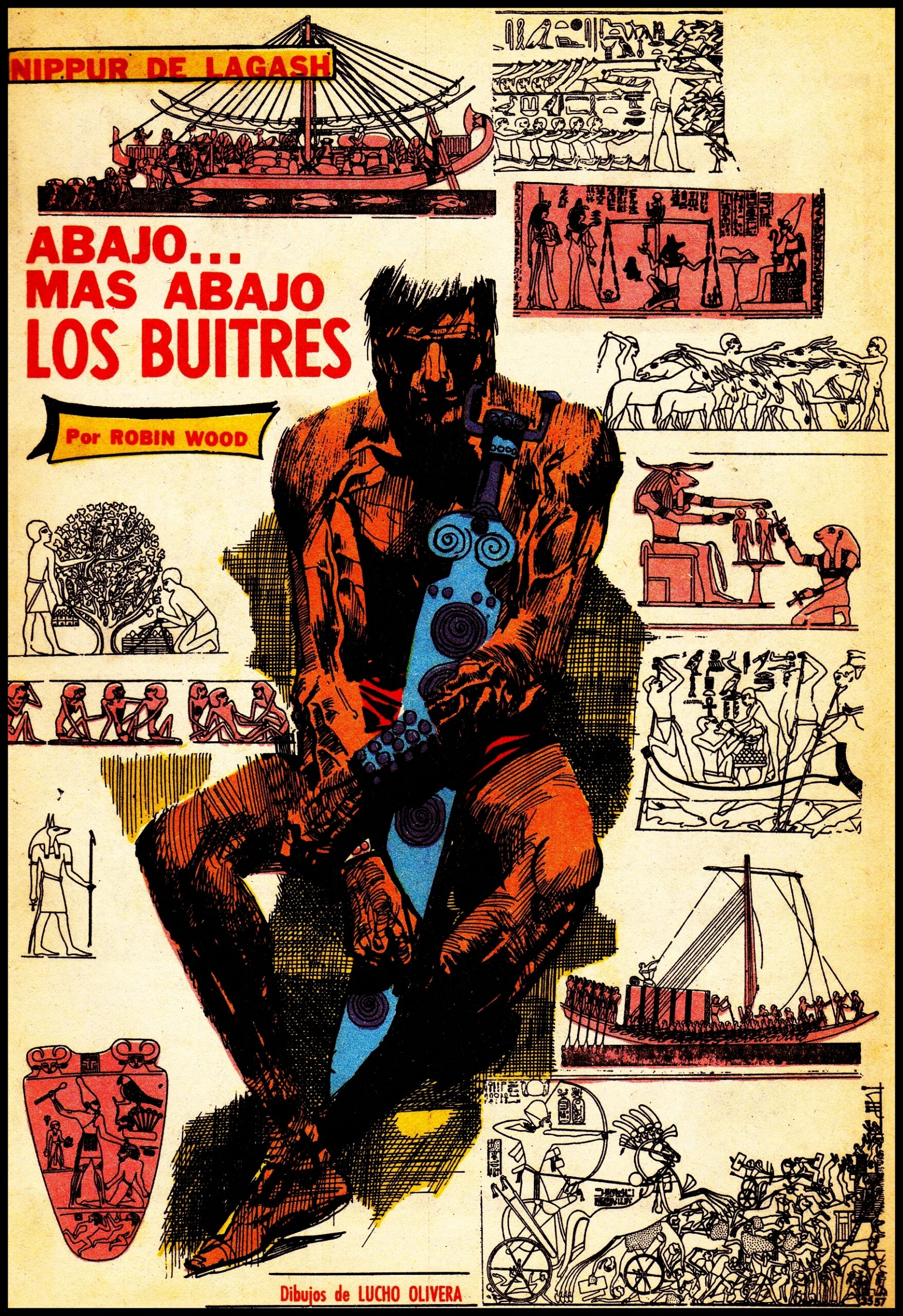

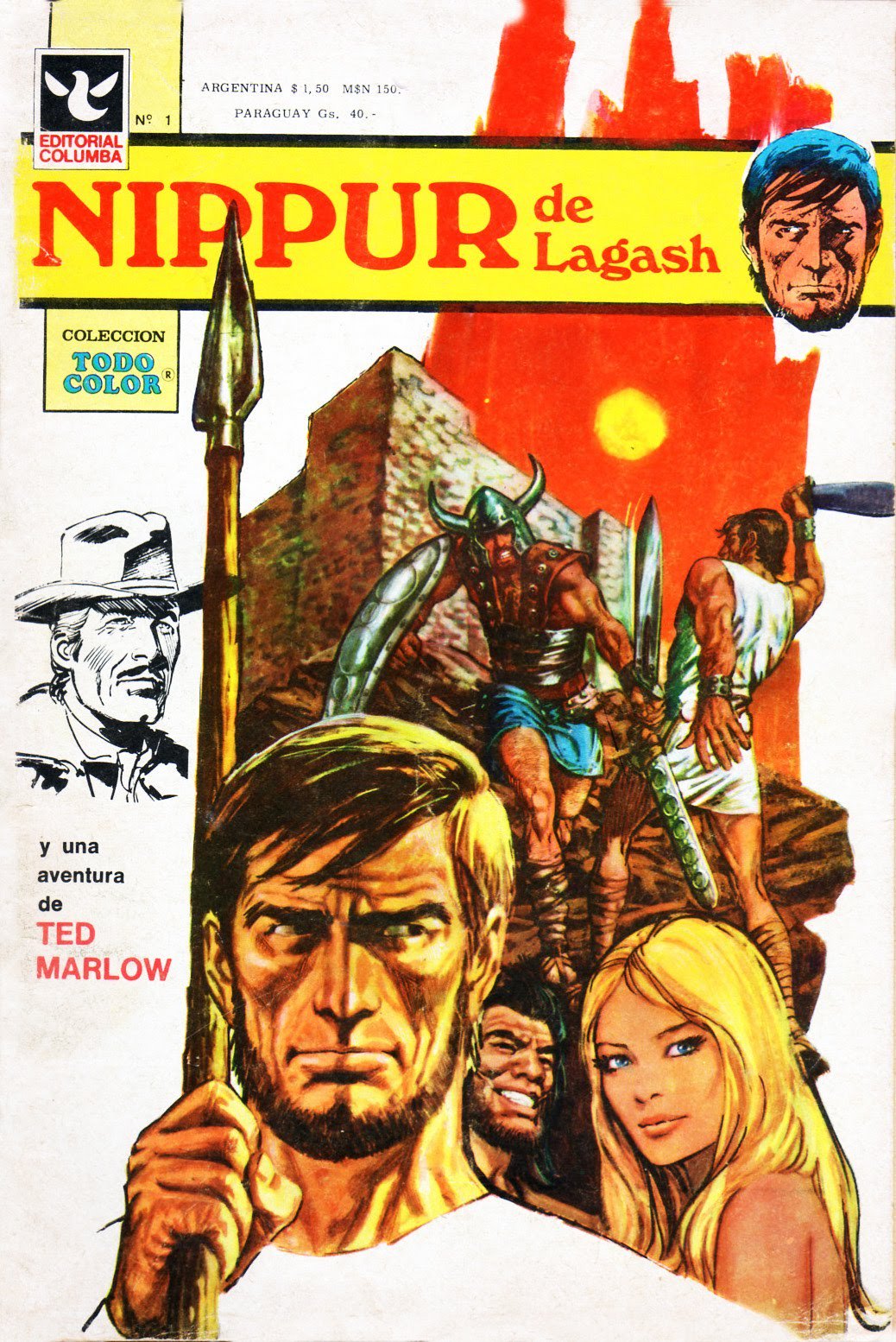

Cuando era chico, mi historieta favorita, y por afano, era Nippur de Lagash. Una historieta made in Argentina, que publicaba una revista de la editorial Columba llamada D’Artagnan. La D’Artagnan —así como otros sellos de la misma editorial: El Tony, Fantasía— era una colección de relatos que mezclaba todos los géneros y mechaba títulos locales con clásicos mundiales, como (si no recuerdo mal) Rip Kirby, Johnny Hazard y El Fantasma. A diferencia de los héroes primermundistas que consumía vía la mexicana Editorial Novaro —Superman, Flash, Linterna Verde—, Nippur no tenía superpoderes. Era un guerrero sumerio del tercer milenio previo a la era cristiana, que peregrinaba sin norte con una espada por único equipaje y en su deambular se cruzaba con personajes oficialmente legendarios, como Teseo y Gilgamesh. Lo dibujaba Lucho Olivera y escribía los guiones un tipo que también publicaba historias bajo otros alias —Roberto Monti, Mateo Fussari— pero cuyo nombre real era, como alguien señaló atinadamente, aquel que más se parecía a un seudónimo: Robin Wood.

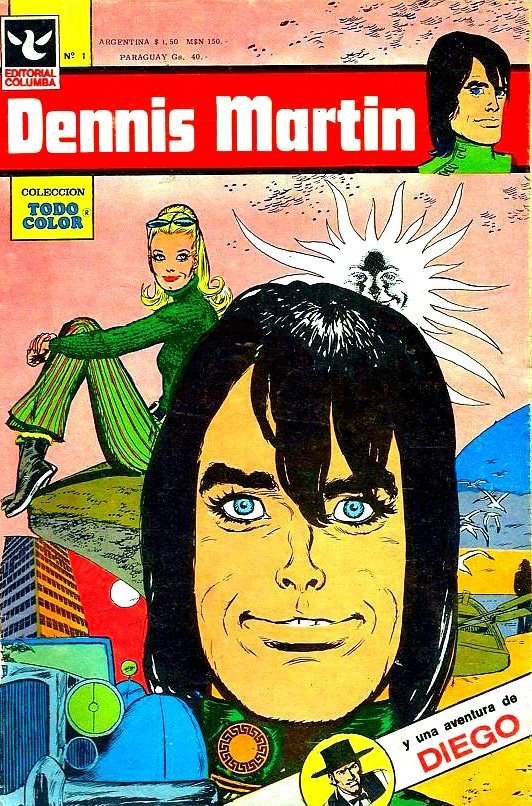

Este hombre ya tenía ganado medio partido conmigo desde su cédula de identidad, dado que se llamaba casi igual a otro héroe, aquel que había sido mi favorito literario desde siempre: el arquero que vivía en la clandestinidad en el bosque de Sherwood, y que además prestaba su nombre a la colección de libros infantiles que más me gustaba. Todavía recuerdo mi deslumbramiento cuando, hojeando la revista Gente que mis padres recibían semanalmente (fines de los 60 y principios de los 70, familia clase media, por no decir medio pelo), descubrí que le habían dedicado a Robin Wood una nota en color. Rara ocasión, esa: por lo general, el circuito del imaginario de mis padres no intersectaba con el mío. Debe haber sido allí que me enteré que el tipo se llamaba así de verdad, y que bajo otros seudónimos escribía personajes que también adoraba, como el espía irlandés Dennis Martin (la versión post-Beatle de James Bond) y Jackaroe, el cowboy rubio criado por los apaches. También figuraba ahí que este acuariano había nacido en Paraguay a partir de raíces irlandesas, que era cinturón negro (le habían tomado una foto vestido de karateka y lanzando un patadón) y que nada le gustaba más que viajar mientras seguía escribiendo; detalle que hallé fascinante, dado que lo asemejaba a los narradores que prefería, gente de vida intensa. (Más frente de batalla, o al menos calle, que biblioteca de Babel.)

Pero mi amor incondicional era, y sigue siendo, por Nippur. Un tipo alto y flaco, de barba pero sin bigote, guerrero fenomenal pero cada vez más remiso a usar la violencia y más parecido a un filósofo peripatético. Una cruza entre los personajes sin nombre ni historia de los westerns de Clint Eastwood (The Good, the Bad and the Ugly, de Sergio Leone, es del ’66): gente curtida y algo arisca, de mirar el mundo a través de párpados a media asta, que no quiere meterse con nadie pero termina interviniendo en favor de los más débiles, y el Kung Fu que Keith Carradine interpretaba en la serie que se difundió a partir del ’72. Pero a diferencia de los tipos marca Eastwood, Nippur no tenía nada de lacónico —por el contrario, se echaba cada parrafada que te la voglio dire— y sí arrastraba historia.

El relato lo encuentra ya grande: general de los ejércitos de Lagash, trabaja de hombre fuerte de un rey fofo y untuoso llamado Urukagina. Es un puesto de poder, pero se intuye la insatisfacción. Nippur se ve forzado a hacer cosas que detesta, como torturar gente en pos de información, para complacer al frívolo monarca que sólo piensa en organizar luchas a muerte por deporte y en gozar de su riqueza. Cuando Urukagina le dice a Nippur que planea negociar con su belicoso vecino, el rey Luggal-Zagizi, Nippur vaticina: «Cuando llegue el momento, usará las tabletas firmadas (del tratado de paz) para adornar sus caballos de guerra». En efecto: Luggal-Zagizi ataca a traición, pasa por las armas a media ciudad y Nippur pierde a su rey, su patria y se entrega a los caminos, no sin antes prometerse regresar un día a deponer al invasor. Era inevitable ver allí un eco del Cid Campeador, cuya gesta lamentaba lo magnífico vasallo que habría sido, de haber respondido a un buen señor. Nippur se encontraba al servicio de un líder que no estaba a la altura, y esa tragedia ponía en marcha el motor de su historia.

«Ese soy yo», reflexiona, consciente del precio que se paga por el exilio: «Nippur el nadie, el nada». Y yo lo seguí donde fuese durante años, coleccionando sus aventuras: las desprendía prolijamente de cada D’Artagnan, perforándolas y sumándolas con argollas a un libro cada vez más gordo, y más tarde atesoré las historias que habían comenzado a publicarse como revista individual, ahora dibujadas por Ricardo Villagrán. Hasta que un día mi viejo tiró todo a la basura. Ya no recuerdo si lo hizo de puro insensible, dado que era impermeable a casi todo lo que fuese expresión artística (el perfecto opuesto a mi madre, en ese aspecto), o como represalia por mi rebeldía, que me había impulsado a abandonar el hogar familiar con lo puesto.

Sin mi colección casera de las andanzas de Nippur, no me quedó otra que seguir viviendo con la patria del alma mutilada.

Nippur si muove

Por fortuna, con los años recuperé algo de lo perdido. Conseguí una compilación de las primeras veinticuatro historias creadas por Wood-Olivera. Rescaté ejemplares sueltos de las revistas Nippur y Dennis Martin, que se le habían traspapelado a mi padre destructor, el moderno Saturno. Y en esas oportunidades, releyendo el viejo material (como lo hice estos días, al enterarme de la muerte de Wood), tuve siempre la misma sensación: aquella obra resistía el paso del tiempo. Las historietas que habían enamorado al niño seguían deslumbrando al lector adulto.

Lo primero que salta a la vista es la evolución artística. En lo que va del debut a la historia número veinticuatro de esa compilación (Un misterio llamado muerte), el crecimiento de Lucho Olivera es exponencial: pasa de ser un dibujante a convertirse en un as, una pluma tan expresiva como sofisticada. Con los años conocí a Marta Olivera, su hermana, a través de Cecilia Roth; y ella me hizo llegar un Nippur que Lucho dibujó y firmó para mí, y desde entonces forma parte del tesoro real de la familia Figueras.

Lo mismo puede decirse de Wood. La sociedad inicial de estos dos pibes, unidos por la más improbable de las afinidades —el interés por Sumeria, la primera civilización del mundo: Nippur y Lagash eran dos de sus ciudades principales—, se convirtió en tiempo récord en dupla imbatible y los consagró como los Lennon-McCartney de la historieta argentina. Hay algunos ripios en materia de enunciación, es verdad. Wood debía resolver la ímproba tarea de, a pesar de ser un irish-paraguayo que trabajaba para el mercado argentino a fines del siglo XX, sonar convincente cuando hablaba como un guerrero sumerio del que lo separaban milenios. Pero, más allá del ocasional exceso en materia de pomposidad, la maestría de Wood como relator se hace evidente rápido.

Por ejemplo, en la amplitud de su registro. Las historias de Nippur saltan de uno a otro género con la mayor naturalidad: un día pueden tener la desmesura sangrienta de una tragedia isabelina, otro día suenan a western sumerio y al tercero se parecen a una comedia italiana protagonizada por Sordi y Gassman. Variedad necesaria porque, en el fondo, de lo que se trata es de filtrar a través de los ojos de Nippur la riqueza de la experiencia humana. Porque Nippur es, antes que un personaje, una forma de estar en el mundo. Su veteranía y su errancia le permiten decir que lo ha visto todo: desde la mezquindad y el salvajismo —la más común de las monedas—, a la inocencia y la gracia. Podría decirse que Nippur es un gramsciano avant la lettre, porque lo que ha vivido lo habilita a esperar lo peor, a ser pesimista, y sin embargo sigue apostando a que ocurrirá lo mejor. (No de forma pasiva, por supuesto, sino poniendo el cuerpo para que eso tenga lugar: movilizándose, actuando.) En algún sentido, además de privarlo de una patria, la traición de Luggal-Zagizi lo ha liberado: Nippur deja de trabajar para el poder establecido y, al mejor estilo del gaucho Cruz cuando la partida rodea a Fierro, se pasa al bando de los más débiles.

Me preguntaba por la marca que estas historias dejaron en mí y me di cuenta de dos cosas: una que recordé y otra de la que me acabo de avivar.

Lo que recordé es la insólita línea que conecta a Dennis Martin con mi primera novela, El muchacho peronista. En la saga del espía irlandés había un villano muy simpático —inspirado, creo, en una persona real a quien Wood conocía— que se llamaba Rómulo Perina: un paraguayo enorme y ancho como un ropero, que carecía por completo de escrúpulos pero tenía un gran sentido del humor y debilidad por Martin y por una de sus chicas, Grace Henrichsen, a quienes salvaba en más de una ocasión. En un capítulo alguien increpaba a Perina para que definiese en qué bando estaba y el tipo respondía algo así como: «¿Yo? En mi propio bando. ¡Soy perinista!» La respuesta me divirtió y se me quedó grabada. Dos décadas más tarde, cuando encaré mi primera novela, que se topaba con Perón a fines de los años ’30, retomé la frase para sacarle otro jugo.

En mi cabeza juvenil de sobreviviente de la dictadura, tan ingenua como carente de experiencia política, Perón era co-responsable de la masacre de los ’70. Yo, el rebelde que se había rajado de casa para no hocicar ante el mandato paterno-familiar, resentía que el Viejo hubiese alentado la rebeldía que había costado tantas vidas. El muchacho peronista era, de algún modo, mi intento de imaginar una Argentina sin Perón, o sea, una Argentina sin genocidio, y por eso mi ficción mataba a Perón antes de que se convirtiese en el de la historia grande, en el Perón que todos conocemos. Pero antes lo pintaba como un tipo que, al mejor modo Perina, sólo pensaba en su propia conveniencia. Y por eso en un pasaje replicaba, mucho antes de que el movimiento fuese siquiera una posibilidad: «Estoy con Perón, y con nadie más. Yo soy peronista». Con el tiempo entendí que lo mío había sido pensamiento mágico, y punto. Si Perón no hubiese existido, no sólo nos habríamos perdido las infinitas maravillas que el peronismo supuso para el pueblo argentino, sino que además la masacre habría ocurrido igual, sólo que apuntada a otra denominación política. (Miren lo que pasó en el resto de América Latina, donde las dictaduras diezmaron a militantes de la izquierda formal.) Por eso mismo, desde el ’92 de la primera edición de la novela en adelante, reconsideré mi visión de la historia argentina… y olvidé al encantador Rómulo Perina, hasta que la muerte de Wood sacudió mi memoria.

Lo que acabo de advertir es que Nippur es todo lo que ya mencioné pero además es, en esencia, un narrador. A diferencia de las series de Dennis Martin y Jackaroe, contadas en tercera persona por un relator omnisciente, la de Nippur es una historia en primera persona, contada por su protagonista. No sólo vemos qué le ocurre a Nippur: nos metemos dentro de su cabeza, nos hace partícipes de sus razonamientos, nos explica qué siente. En suma, comparte —socializa, democratiza— su experiencia, para el potencial provecho de otros. Tratándose de un tipo que metaboliza lo vivido para convertirlo en sabiduría, eso implica compartir también sus errores. Por ejemplo el que cuenta en una historia llamada Cuando canta el pájaro de la mañana.

Allí Nippur se mete a defender a una pastorcita ciega, acosada por hombres que responden a un gigante con fama de matón, llamado Atrhos. Al principio no entiende qué pretenden de ella, hasta que descubre que la pastorcita ha dado con un tesoro oculto sin darse cuenta. Entonces Nippur prejuzga a Atrhos, creyendo que anda detrás de esa riqueza. Y rescata el tesoro para la muchacha, a quien lleva a vivir a otro pueblo para ponerla a salvo. Para finalmente descubrir que todo lo que Atrhos quería era a la pastorcita, con la que había trabado ya relación, fingiéndose un mendigo que siempre le dejaba flores. El gigantón termina con el corazón roto y Nippur lo ve alejarse, mientras dice: «Perdóname».

De crío dibujé miles de Nippures y fabriqué símiles de su espada corta y ancha con cachos de madera. Lo que no entendí entonces es que seguiría jugando la vida entera a ser Nippur, sólo que de otras maneras. Y la primera de ellas fue, sin darme cuenta, la asunción del valor que tiene dar testimonio de la historia que a uno le tocó vivir, y del rol —a veces sabio, tantas veces tonto— que uno desempeñó en esa trama.

De Robin Hood a Robin Wood

En la crónica que escribió a su muerte, Andrés Valenzuela recordó esta frase de Wood: «Las de Columba eran las verdaderas historietas justicialistas: las leían los peones y el medio pelo». En efecto, las revistas de Columba estaban a la vista en los transportes públicos y en manos de gente de clase media como yo, pero también de infinidad de laburantes rasos, asomando por fuera de bolsos y bolsillos. La D’Artagnan era cultura popular, y en su seno, las historias de Nippur representaban su mejor expresión. Que las creaciones de Wood fuesen las más leídas tenía su razón de ser, porque provenían de un autodidacta que conocía las privaciones sobre su piel —a partir de una infancia vivida entre orfanatos y ganándose el mango inicial como lavaplatos y camionero—, y por ende, tenía la sensibilidad indicada.

Visto desde el presente, sorprende que aquella gente común y corriente despegase de su realidad para remontarse así de lejos en tiempo y espacio. ¿Cuál era el encanto que llamaba a los argentos de los ’70 a desplazarse a la Mesopotamia del Tigris y el Éufrates en el alba de la cultura, cuando se ideó el primer alfabeto cuneiforme, antes incluso que los jeroglíficos egipcios? (Hay una respuesta falsa pero tentadora, ustedes entenderán: los sumerios inventaron la cerveza. Y por cierto, también el control de precios, que ya figuraba en el Código de Hammurabi que hoy se encuentra en el Museo del Louvre.) Esto es lo que yo intuyo, al menos: que las historias y los dibujos eran soberbios pero lo determinante era el personaje de Nippur, un mecanismo creador de sensibilidad que por eso mismo tornaba fácil empatizar con él, a pesar de lo distante que parecía de nuestra experiencia.

El tipo es, en primer lugar, alguien que no le teme a la soledad. Dueño de una rica vida interior, está acostumbrado a viajar —a pie, a caballo o en carro de guerra (otra invención sumeria, dicho sea de paso)— durante largos tramos desprovistos de voces humanas, entretenido por sus propias reflexiones y la contemplación de la naturaleza. Si se cruza con un pastor, compartirá con él un almuerzo frugal de aceitunas, queso y uvas. Si sale a su encuentro un perro, trabará amistad de la misma manera. Aunque parece no necesitar la compañía humana, la valora cuando encuentra alguien a quien considera digno de su afecto y de su respeto. En su vida hay dos grandes amores: uno frustrado, el de la princesa egipcia Nofretamón, y otro fructífero, el de la amazona Karien la Roja. También grandes amistades: el gigante Ur-El, Teseo, el jorobado Hattusil. De algún modo es un antecedente de los personajes del cine de Michael Mann (Heat, The Insider), que se definen a sí mismos a través de su afición al trabajo bien hecho. Por eso, cuando ofrece sus respetos a alguien a quien sabe bueno en su oficio a pesar de que no comparta sus elecciones de vida o su ideario, Nippur produce este raro efecto: saca a relucir lo mejor de ellos, en vez de lo peor.

Pero más allá de su proverbial discreción, y por debajo de ese exterior áspero —su cuerpo es un mapa de cicatrices—, Nippur es un hombre de extrema sensibilidad. A cuenta del relato en primera persona, se percibe al vuelo que tiene el alma de un poeta, o al menos de un filósofo. Pero si debiésemos juzgar a partir de lo que hace, más allá de lo que reflexiona, habría que establecer con toda claridad que a nada es más sensible el hombre de Lagash que al dolor de los más desvalidos y a la injusticia. Por eso se arriesga al darle de beber y comer a un prisionero de guerra reducido a esclavo. Entrena a los pobladores de una aldea para que resistan el saqueo de un bandolero. Gana una carrera de cuadrigas para permitir que una pareja joven pueda casarse. Protege al hombre que ha denunciado la corrupción de un sumo sacerdote. Este es un muchacho cuya firmeza Nippur pone a prueba, cuando le sugiere que si callase la boca, seguramente lo compensarían con oro. A cuenta de lo cual recibe la respuesta que estaba esperando: «Un hombre con mucho oro duerme mal», dice el joven. «Un hombre justo duerme bien. No soy más que un jovenzuelo sin experiencia, pero distingo lo bueno de lo malo. ¿Por qué elegiré la maldad, que nunca da un fruto agradable?»

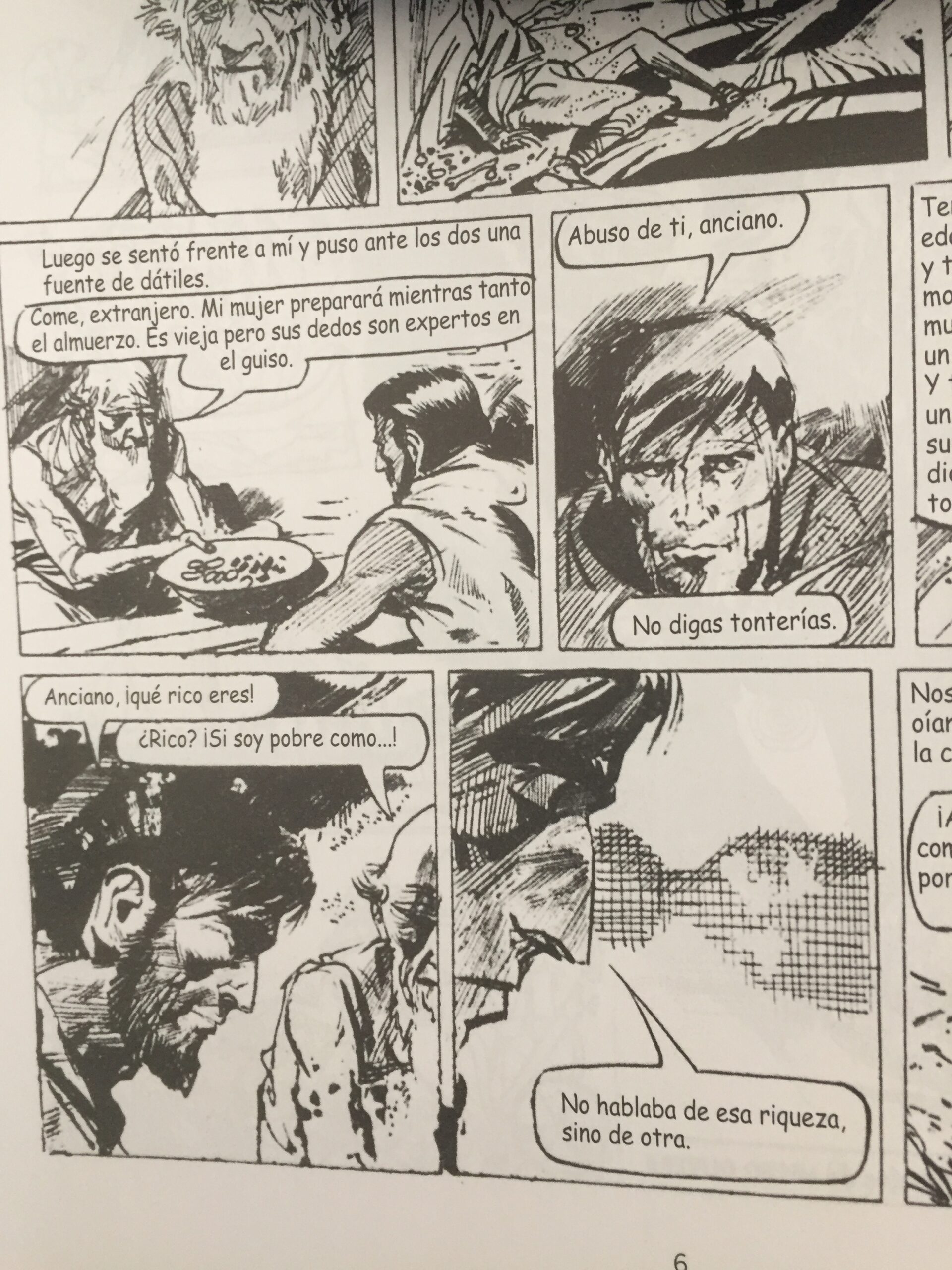

Nippur está tan acostumbrado a la exhibición de lo peor de la especie humana, que cuando se encuentra con gente abnegada o generosa la valora como pocos. El tipo ha gozado de los boatos de una corte pero también ha sido esclavo, así que sabe en carne propia lo que significa estar en la lona y privado de toda libertad. Al llegar a un pueblo cuyo nombre ignora, se presenta ante un viejo y le dice:»Deseo comer y no tengo con qué pagar. ¿Qué me aconsejas?» El anciano comparte sus dátiles y lo invita a almorzar. Cuando Nippur alega que está abusando de su confianza, el viejo le dice: «Tengo un hijo de tu edad más o menos, y tal vez en este momento se halle muy lejos. Y tal vez un día tenga hambre. Y tal vez entonces un anciano lo lleve a su casa a comer. Los dioses son buenos y todo lo ven». Entonces Nippur, conmovido —Lucho Olivera lo dibuja mirando al suelo—, le dice: «Anciano, ¡qué rico eres!» El viejo replica: «¿Rico? Si soy pobre como…» Y Nippur lo interrumpe para aclarar: «No hablaba de esa riqueza, sino de otra».

Uno bancaba a Nippur y sus actos de coraje y su destreza a la hora de repartir palazos, mandobles de espada y patadas en el culo, porque asumía desde aquellos tempranos años ’70 que al sumerio le había tocado un tiempo salvaje, donde primaba la ley del más fuerte y la mentira del poder dinástico. Nosotros mirábamos esas sociedades primitivas y pensábamos: pobre gente, que carecía de constituciones, de Estado, de democracia, de Poder Judicial, de agentes al servicio del orden. De no ser por tipos como Nippur, los pobres y desangelados estaban sometidos al garrote más grande, o a la fantochada institucional —monárquica, religiosa o ambas a la vez— entre cuyos oropeles se encondía un garrote aún más grande. Pero claro: tal vez sin darnos cuenta, leíamos esas aventuras desde un país del Tercer Mundo, donde se presumía la existencia de instituciones pero al mismo tiempo se proscribía a la fuerza política más popular, por orden de la ley del más fuerte y la mentira del poder militar. La mayoría de nosotros (por supuesto incluyéndome, dado que todavía era un imberbe) leía los asuntos en los que Nippur se involucraba sin darse cuenta de que la distancia entre la Sumeria milenaria y la Argentina de los ’70 no era tan grande como parecía.

Hoy podríamos decir algo similar. Mucho después de la era en que Wood ubica al Nippur imaginario apareció otra figura de la que no existe testimonio histórico fiel, más allá de mínimas menciones: alguien que denunció la insuficiencia de las instituciones de su tiempo, dio de comer a los hambrientos, curó a los enfermos, abrazó a los marginales y dijo que era más fácil que un camello pasase por el ojo de una aguja que un rico accesiese al Reino de los Cielos. Siglos después sobrevino otra figura legendaria, el Robin Hood de Sherwood, que también discutió la diferencia entre lo legal y lo legítimo —Juan Sin Tierra podía ser regente formal en ausencia de su hermano el rey Ricardo, pero su ejercicio del poder era indefendible— y por eso robó a los que tenían de sobra para darle a los que no tenían ni lo mínimo. Más cerca nuestro, a través de Nippur Robin Wood demostró que la distancia que separaba al arquero sajón del guerrero sumerio y del rebelde argento tampoco era mucha. Las cosas cambiaron en apariencia, pero en su esencia no tanto.

Teóricamente estamos mejor que en la Sumeria del tercer milenio A.C. Sin embargo, la evidencia demuestra que el drama de la humanidad sigue siendo el mismo. A pesar de la prolongada construcción histórica en materia legal e institucional, no hay día que no pruebe que estamos sujetos a los caprichos de los poderosos. Se supone que para algo se desarrollaron las leyes, y se empoderó al Estado, y se le dio entidad a las organizaciones que en el mundo entero defienden los derechos elementales. (Entre las cuales cuento a las ecologistas, que batallan en soledad y ante millones de oídos sordos por el derecho de la especie a sobrevivir.) Se supone asimismo que, a diferencia de la Antigüedad, entre los desvalidos y los poderosos que los someten y explotan existe hoy un ejército de recursos de defensa, al alcance de cualquiera. Para eso está el Estado y para eso serviría la política, ¿o no? Pero se mire para donde se mire en el mundo, lo que en general asoma son conducciones de Estado timoratas, incapaces de responder a las demandas populares o no del todo convencidas de la necesidad de hacerlo; y como complemento, sectores de la sociedad tan intoxicados por el veneno mediático que no podrían diferenciar un buen señor (o señora) de un líder indigno ni aunque cague en su nariz, diría el Indio. (Quien también leía a Nippur, por cierto.)

La disputa actual entre los empresarios de la alimentación que defienden su derecho a ganar siempre más y el pueblo que necesita comer lo mínimo para no morir o mancarse es tan primitiva, en su raíz, que podría formar parte de una historieta de Nippur. A juzgar por la experiencia de la especie, privilegio mata consciencia histórica: pocas clases menos apropiadas que las dirigentes para aprovechar las enseñanzas que se derivarían de lo vivido y pensado. Por algo la campaña de la empresa política que los representa dice en estos días no más que: yo, yo, yo. ¿Cuántos de ellos saben que los humanos venimos poniendo freno a la remarcación injustificada de precios desde, por lo menos, el Código de Hammurabi? Pero ahí siguen, pretendiendo todavía que no hace falta mejor argumento para justificar su vocación por la rapiña infinita que la fuerza de la que disponen. ¿Cuál sería la diferencia entre los Pagani y los Pérez Companc de hoy y los reyezuelos, mercenarios y bandoleros que creen que pueden hacer lo que se les canta en las historietas de Wood? La advertencia que Nippur profiere en Leyenda del rey que muere sigue siendo pertinente: «El hombre que lucha por su libertad», dice el sumerio (a lo que podríamos agregar: o por la alimentación y la salud de sus hijos), «es un hombre que no le teme a nada. Ten cuidado».

Ahora que releo estas tan historietas tan viejas como amadas, siento la necesidad de agradecerle a Robin Wood por el placer que me procuró durante tanto tiempo, por lo que colaboró sin saberlo con mi oficio de escritor, pero ante todo por algo que recién hoy entiendo: la forma en que me empujó a ser la clase de ciudadano que soy, o al menos que aspiro a ser. Las historias de Nippur me enseñaron, como ya había dicho otro errante incorruptible, que es posible endurecerse sin perder la ternura. Y que ante una injusticia escandalosa no hay que dar vuelta la cara sino nippurearla: dar un paso adelante, alzar la voz, poner el pecho. Porque morir moriremos todos, día más o menos, y sería preferible que eso sucediese no en un momento que nos avergüenza, sino en uno en el cual estemos seguros de haber dado la talla de nuestros sueños.

Por eso me gusta cuando un viejo (en estas historietas, los viejos tienden a ser muy sabios) le dice a Nippur: «Eres un loco. Pero tu locura es más hermosa que todas las corduras». Mi respeto infinito por Robin Wood y por todos los artistas que, como él, invitaron a la bella locura que nos congrega como comunidad y da sentido a cada día de nuestras vidas.

Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/la-mas-bella-locura/