Fragmento del libro «El ciervo perseguido. Vida y obra de Roque Dalton».

***

Nos prestan el teléfono y llamamos a la casa de Pablo Armando Fernández. Quién es, pregunta. Le explicamos que traemos una carta para él, de Roberto Cea. Se le oye desconfiado. Quedamos en írsela a entregar a su casa, que queda en Miramar. El mapa nos ayuda a bordear la ciudad y a llegar a pie hasta un barrio de casas antiguas y flamboyanes y perros blancos y gente en bicicleta. La casa de Pablo Armando tiene un jardín. El jardín es un ritual para el caminante que entrará a la casa. Es como si las flores se encargaran de explicarle que acaba de dejar la calle y que está por ingresar a donde será bienvenido. Atiende el hijo del poeta, que comparte su mismo nombre. A su llamado, el padre nos abre la puerta del jardín. La casa tiene hermosas columnas y se puede creer que toda la frescura de la ciudad está aquí. Tiene cuadros, un cuadro de alguien que creo pudiera ser Mendive: sus criaturas en forma de pez, su universo amniótico. Nos hace entrar y se demuestra como si fuéramos antiguos conocidos, no como el hombre que acaba de hacer pasar a unos desconocidos a su casa. Explica que la reticencia que nos manifestó telefónicamente se debía a que varias veces le han llamado para decirle que tienen cartas de sus amigos salvadoreños, pero que, a la hora de las definiciones, la silla destinada para el portador de la carta queda vacía para toda la eternidad y su ron evaporado por los fantasmas de las cosas que sencillamente no se dan. Pregunta por Cea y Manlio. Se sorprendió al saber que Armijo ya había partido.

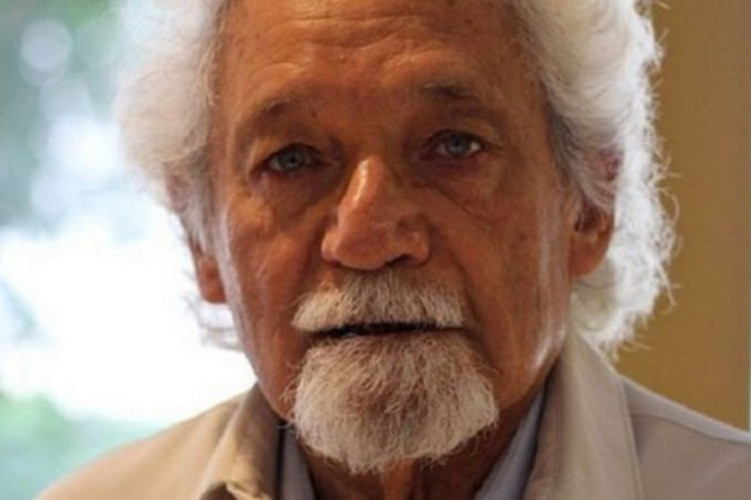

Pablo Armando parece un león. O un viejo príncipe griego. O un patriarca hebreo. O simplemente, el nuevo amigo que nos pide que le ayudemos a cambiar la lámpara del techo, que se asombra del sudor que corre como rocío por nuestra sien, mientras estamos encima del escritorio sosteniendo la lámpara, y del hecho de que, solamente al pisar de nuevo la tierra firme, le confesemos nuestro pavor a las alturas.

Más tarde, pasamos a tomar un café en la salita de la casa. Nos enseña un curioso animalillo. Es una salamandra de bronce, que cabe fácilmente en la palma de la mano, como todos los grandes secretos. La salamandra conduce a la época en que Pablo Armando vivió en Londres. Trabajaba en la Embajada de su país. Una vez, recibió la visita de Roque Dalton. Fueron a caminar y a buscar unos tragos. Llegaron a un bar. «Roque y yo nos parecíamos en algo: en ser bastante promiscuos en nuestro trato con la gente». Es decir, en no tener ningún problema en entrar en plática con gente desconocida. Como el sujeto que encontraron en el bar, con quien compartieron whiskies hasta que cerraron el local. El nuevo amigo los llevó a su casa. Era una mansión. La salamandra de bronce estaba en una mesa. Fue Roque quien la descubrió. La conversación instalaba su curso en la noche. Distraído, Roque acariciaba la barriguita de bronce, le hacía cosquillas, la hacía reír con sus muecas, tal como hacía reír al hijo de Pablo Armando, cuando era pequeño. «¿Te gusta?» — preguntó el anfitrión — . «Tómala. Es tuya». Horas después, se despidieron. Ni Roque, ni Pablo Armando volverían a ver al dueño de la mansión donde estaba un pequeño reptil de bronce.

Años después, Roque volvió a visitar a Pablo Armando. Llegaba a despedirse. Roque no volvería más. Como aquel desconocido encontrado en un bar londinense, el poeta salvadoreño se internaría en la noche de los tiempos. Y su último regalo fue la salamandra que ahora Pablo Armando deposita en nuestras manos, para que la acariciemos y busquemos cerrar un círculo en las estrellas. Un círculo: el orden perfecto. El orden que el poema restituye al universo.

Luis Alvarenga. Poeta y profesor universitario salvadoreño.

Fuente: https://medium.com/la-tiza/la-salamandra-de-pablo-armando-dbfbb57ffd01

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.