Un repaso somero de la historia nos debería hacer concluir que Adam Smith llevaba razón, pero también nos hará ver con desaliento que somos tozudos en repetir una y otra vez los mismos errores.

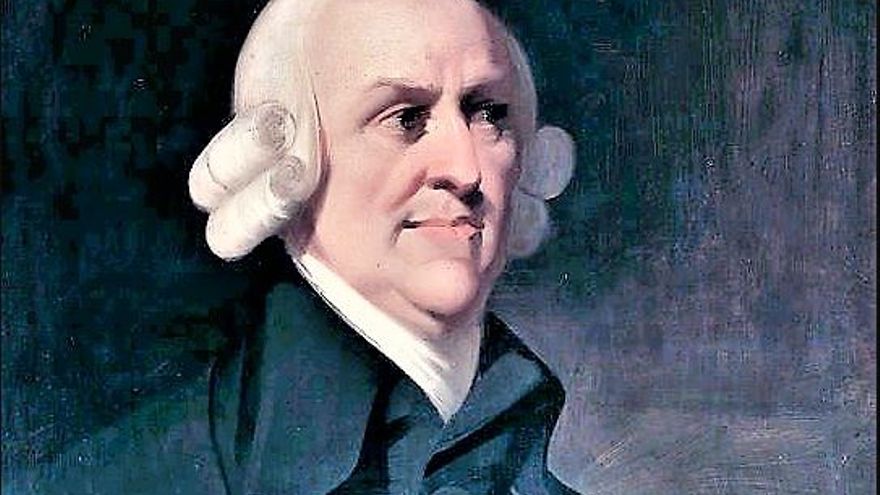

No mucha gente recuerda hoy la disputa que el fundador del utilitarismo Jeremy Bentham mantuvo con Adam Smith, quien está considerado el padre del liberalismo económico, a cuenta de la regulación pública de la tasa de interés en los préstamos.

En un apartado de su más conocida obra, La riqueza de las naciones, Adam Smith defiende la idea de que el Estado limite el tipo de interés que puede cobrarse a poco más del mínimo que exista en el mercado, o «al habitualmente pagado por aquellos que pueden garantizar la máxima seguridad». El interés legal se fijaba entonces en Gran Bretaña en el 5%. Aunque pueda sonar extraño a quienes contemplan a este autor con las orejeras del prejuicio y bajo el único prisma de esa simpleza tantas veces repetida de la mano invisible, la razón que aducía era en el fondo de protección del bien común.

Razonaba que una libertad sin restricciones en el mercado o una regulación demasiado laxa estimularían la proliferación de préstamos con elevado interés a «pródigos y temerarios». Cuando hablaba de pródigos estaba pensando en derrochadores, en personas que malgastan su fortuna en placeres improductivos, y por temerarios reputaba a quienes hacían inversiones aventureras que en la mayoría de las ocasiones acababan resultando ruinosas. Creía Adam Smith que el establecimiento de un interés máximo, por el contrario, fomentaría la financiación de actividad económica segura y provechosa para el conjunto de la sociedad. Si el prestamista no puede obtener más de un techo de rendimiento en su capital, a partir de ese techo la ventaja que perseguirá será la seguridad, y esto le beneficiará no sólo a él sino a toda la comunidad con un crecimiento económico razonable y sólido.

Jeremy Bentham, quien por lo demás tenía a Smith por un maestro, le replicó en 1787 con un opúsculo de título sobradamente expresivo y que en su tiempo fue muy celebrado en el Reino Unido: En defensa de la usura. Sus razones nos son hoy harto familiares: el Estado no debe intervenir ni constreñir en modo alguno el mercado financiero porque éste ya por sí mismo fijará el nivel óptimo de rendimiento y los precios más adecuados del dinero. ¿Quién es el Estado para impedir que nadie preste lo que es suyo con el interés que le plazca si hay quien está dispuesto a pagárselo? «Ningún hombre de edad madura y mente lúcida –escribió-, que actúe libremente y con los ojos abiertos, debería verse impedido a la hora de obtener dinero por tales medios, si así lo estima oportuno en la búsqueda de su propio beneficio».

Un repaso somero de la historia de entonces a la actualidad nos debería hacer concluir que Adam Smith llevaba razón, pero también nos hará ver con desaliento que somos tozudos en repetir una y otra vez los mismos errores. El 15 de octubre de 1929, Irving Fisher, uno de los más prestigiosos economistas del momento, autor de una respetada teoría del dinero, de una ecuación y un teorema célebres que llevan su nombre, declaró que el mercado de valores había alcanzado tal grado de estabilidad que era sencillamente impensable una bajada significativa en muchos años, si es que alguna vez ocurría. El 28 de octubre de ese mismo año se produjo el crac bursátil que arruinó a miles de personas (a Irving Fisher, que perdió todos sus ahorros, entre ellos) y desencadenó una década de pobreza y exasperación sin precedentes sólo concluida tras la Segunda Guerra mundial.

Luego el economista Minsky nos enseñó que la ratio de deuda privada y PIB integra la demanda agregada de la economía de un país, y que cuando el apalancamiento financiero alcanza un determinado umbral en el que el rendimiento de las inversiones se sitúa por debajo del coste financiero se entra en un ciclo destructivo, e irreversible a partir del momento en que se pide prestado para pagar interés de deuda previa. Ahí ya sólo una intervención pública que controle y reduzca la deuda privada puede paliar el cataclismo. Pero, naturalmente, será a costa de transferir la deuda privada al sector público, por lo que todos, hayamos o no sido irresponsables, hayamos o no invertido, prestado o pedido prestado a otros de manera imprudente, pagaremos los platos rotos. Se arruinarán empresas porque se desplomará la demanda, se disparará el desempleo y, en el momento en que el endeudamiento privado explote a las familias, miles de personas serán arrojadas fuera de sus hogares por no poder seguir pagando sus facturas.

Aún así, tanto da. En 1999 un nutrido grupo de congresistas norteamericanos impulsó la derogación de la conocida como Ley Glass-Steagall, que había sido aprobada en los años 30 por el Gobierno de Franklin D. Roosevelt para regular el mercado financiero, estableciendo sobre todo una disociación de banca de depósito y banca de inversión que evitase que quien especulara con su dinero estuviese poniendo en riesgo la totalidad de la economía. Para evitar que algo como la Gran Depresión volviera a suceder. Los promotores de la derogación de nuevo invocaron la libertad y la que ha sido una de las falacias económicas más dañinas de la historia: la idea, tenazmente desmentida por la experiencia, de que todas las crisis capitalistas son sectoriales y acaban superándose tarde o temprano por el correspondiente ajuste de precios.

Otros países siguieron a Estados Unidos en el levantamiento de los controles públicos del mercado. Y no pasaron ni diez años antes de que volviese a volar todo por los aires.

Esta historia ya es más reciente y seguramente no hará falta que la contemos.

Pero más allá del relato y las teorías económicas (el mismo Bentham sí era partidario, por ejemplo, de la regulación pública del precio del trigo), late una determinada controversia sobre la libertad humana, y sobre la relación entre la libertad individual y el bien de la comunidad, que deberíamos dirimir algún día. Más en estos meses de pandemia en los que tantas veces se ha medido si pesa más dejar que cada quien haga lo que le apetezca o la salud del conjunto de la sociedad.

Va abriéndose camino, con toda probabilidad porque aprovecha a muy poderosas élites, una delirante concepción de la libertad individual que la desliga de su inevitable correlato, la responsabilidad, y que la contrapone a la cooperación social, que constituye, precisamente, la más firme garantía de la libertad humana. Si nuestra conducta destruye la comunidad en la que vivimos estamos acabando con la condición primera de nuestra libertad.

Buscar amparo en el liberalismo para semejante delirio supone una estafa intelectual. En ninguno de sus clásicos lo hallaremos. Ni en Adam Smith, ni en Bentham, ni en ningún otro. Stuart Mill fija el daño a la sociedad como límite de la libertad individual, algo que por otra parte ya proclamaba la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Y el autor de La riqueza de las naciones dejó escrito, con claridad meridiana: «todo ejercicio de la libertad natural de unos pocos individuos que ponga en peligro la seguridad de toda la sociedad es y debe ser restringido por las leyes».