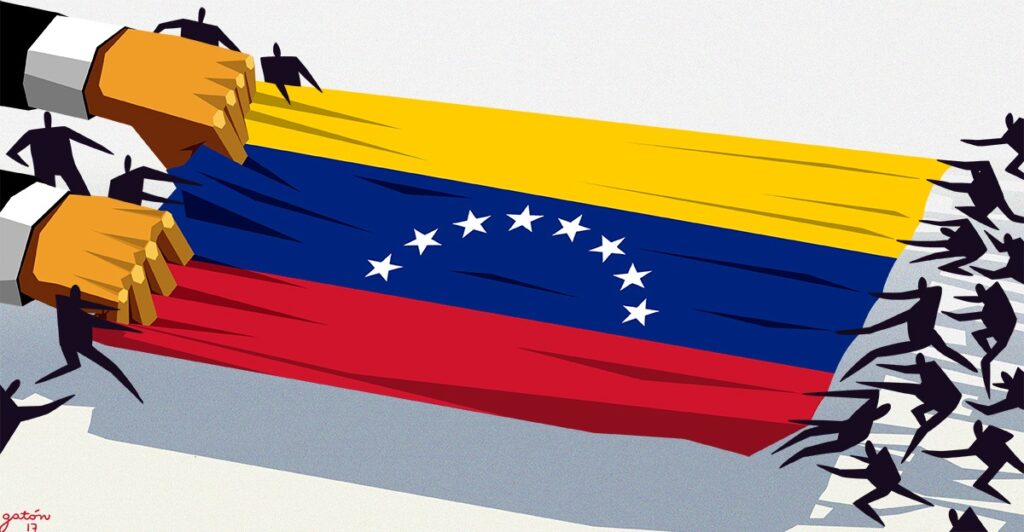

Tras siete años de una gestión caótica que han precipitado a Venezuela a niveles insospechados de pobreza, lo que impresiona es que el chavismo, por debilitado que esté, aún sea un movimiento organizado preponderante. Sus adversarios tienen mucho que ver.

La crisis en Venezuela se ha convertido en un laberinto tanto para quienes la hemos transitado desde el seno de la sociedad venezolana, como para quienes han tenido que lidiar con ella desde la comunidad internacional.

Su fase más reciente y crítica, inaugurada con la proclamación de Juan Guaidó como “presidente encargado” por la Asamblea Nacional el 23 de enero de 2019, ya se ha extendido a lo largo de un año y medio sin que se haya producido un quiebre en la realidad interna del poder. Lejos de suscitar un “cambio de régimen”, el desafío nacional e internacional a la legitimidad de la elección de Nicolás Maduro como presidente de la república en mayo de 2018 ha resultado, por el contrario, en su consolidación a la cabeza del Estado venezolano. Desde el palacio de Miraflores, Maduro comanda la administración civil y militar del país, gozando además para ello de la cooperación de todos los poderes constituidos a exclusión del legislativo.

Maduro y Guaidó, los mejores enemigos

Ciertamente, tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Maduro ha ejercido el poder de manera crecientemente autoritaria, manipulando las instituciones a su conveniencia y socavando cada vez que lo ha juzgado útil los espacios democráticos. Pero refugiarse exclusivamente en este argumento para explicar el actual estado de cosas es un sofisma.

En primer lugar, porque la coalición gobernante conducida por Maduro goza de una base de legitimidad considerable en el seno de la sociedad venezolana. Es la heredera oficial del movimiento nacional-popular llamado “chavismo” con el cual su fundador, Chávez, construyó una hegemonía política aplastante durante la primera década del siglo XXI.

Tras siete años de una gestión caótica y de un conflicto político que han precipitado al país a niveles insospechados de pobreza, lo que impresiona es que el chavismo, por disminuido y debilitado que esté, aún sea un movimiento organizado preponderante en el país. Pero más sorprendente aún es que buena parte de esa resiliencia sea, paradójicamente, responsabilidad de sus adversarios.

La principal coalición de partidos de oposición, comúnmente conocida como G4, se ha empeñado en hacer gala frente al chavismo de todos los atributos del enemigo ideal, ya que muchas de sus acciones han contribuido a consolidar el piso político del gobierno y, lo que es aún más importante, a mantener a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sólidamente subordinada al liderazgo personal de Maduro. El G4 conquistó la mayoría cualificada en la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. En orden descendiente según su peso en el Parlamento, integran este grupo: Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP). Curiosamente, este último, el más pequeño de los cuatro, es el partido de Guaidó.

Al basar su estrategia en la fragmentación del Estado y en el reconocimiento internacional, la oposición venezolana le ofreció refugio en la causa nacionalista a una base chavista que se hallaba duramente tensionada por el colapso económico y social del país. Más aún, al implementar de la mano de la administración de Donald Trump una estrategia de “máxima presión” basada en una severa política de sanciones, la oposición desenvainó un arma de doble filo. Por una parte, hizo la extraña apuesta de buscar el triunfo asfixiando económicamente a su propio país, en el dudoso supuesto de que exacerbar el sufrimiento de la población venezolana la haría canalizar su ira exclusivamente en contra del gobierno. Por otra, se echó en brazos de un “aliado” estadounidense presto a desempolvar la Doctrina Monroe y a blandir la amenaza de la intervención militar, asegurándole así a Maduro el cese inmediato de las querellas intrachavistas y la movilización de las fuerzas armadas para hacer frente a una eventual “agresión imperialista”.

Entender los resortes del conflicto

Plantear una superación de la crisis en Venezuela pasa por entender claramente que los dos polos enfrentados, la oposición agrupada en el G4 y el chavismo nucleado alrededor del gobierno, tienden a percibirse mutuamente como “el problema a resolver”. La crisis es el producto de una lucha abierta y descarnada por el poder, entre actores que no reconocen plenamente sus legitimidades respectivas, y que no tienen consenso acerca del funcionamiento de las instituciones que deberían arbitrar y canalizar sus diferencias. De esta característica se derivan dos corolarios importantes.

El primero, es que tanto el G4 como el chavismo tienden a movilizar un arsenal retórico de valores y principios, a través del cual buscan imprimir una dimensión épica y trascendental a sus causas respectivas. La lucha es por la democracia o por la dignidad, por la libertad o por la soberanía, por el mundo libre o por el mundo multipolar. Rara vez el conflicto es presentado en su dimensión más cruda, como la lucha por el poder o por el control de la riqueza petrolera. Sin necesariamente asumir que se trata en exclusiva de una manipulación cínica, el hecho cierto es que estas estrategias retóricas idealizan el conflicto y atizan la confrontación. Si la batalla es por la democracia y contra la tiranía, ¿cómo entonces abandonarla o tergiversar? ¿Cómo imaginarse alcanzar un compromiso con una facción de traidores a la patria o, visto desde el otro extremo, con un régimen narcoterrorista? Para siquiera concebir una solución a la crisis venezolana, es indispensable procesar críticamente la narrativa que los actores construyen sobre sí mismos, sobre sus adversarios y sobre el conflicto. Un escollo que la comunidad internacional no ha sabido evitar.

El segundo, es que la crisis venezolana exhibe los rasgos de una guerra civil de baja intensidad, en la cual cada uno de los polos persigue el objetivo de infligirle una derrota definitiva a su adversario. Tanto el chavismo como el G4 han sido presas de una ilusión maximalista que les hace pensar que la victoria total es posible y, en consecuencia, han sido más propensos a embarcarse en estrategias de escalada que en procesos de negociación. En ambas dinámicas, la comunidad internacional ha jugado un papel determinante.

Pues como suele suceder en situaciones de guerra civil, el conflicto político venezolano ha adquirido rasgos de proxy war entre adversarios geopolíticos que, lejos de tener como prioridad la resolución de la crisis, la exacerban superponiéndole su rivalidad secular. Si bien es cierto que la responsabilidad originaria del conflicto reposa principalmente en los actores venezolanos, la injerencia directa de gobiernos extranjeros lo ha legitimado y alentado. En lugar de contribuir a construir un compromiso entre las partes, Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea y Cuba, por solo nombrar algunos, han tomado partido por una de las dos facciones y han desplegado recursos económicos, políticos y hasta militares, para sostener el “esfuerzo de guerra”.

El reconocimiento internacional acordado a Guaidó, sin que este hubiese alcanzado el ejercicio efectivo del poder, consumó un proceso inédito de partición del Estado venezolano. Al prolongarse en el tiempo, este cisma ha generado un embrollo jurídico que tiende a inscribir la crisis en el mármol del derecho, en lugar de resolverla. Las decisiones de tribunales de EEUU y de Reino Unido sobre el manejo de los activos petroleros o del oro monetario venezolano en el exterior le colocan el sello judicial a una decisión originalmente política. A medida que se hace evidente que la madeja de intereses contradictorios es la mayor garantía de preservación del statu quo, se hace tanto más difícil que los actores externos desescalen sin correr el riesgo de “perder la cara”.

Hoy Venezuela se encuentra, como al inicio de la crisis, bajo el mando efectivo del gobierno de Maduro, cuya permanencia en el poder no parece estar seriamente amenazada. Desde luego, este statu quo político se mantiene al coste de la asfixia económica del país, producto de sanciones petroleras, financieras y comerciales. Un coste que el gobierno parece haber interiorizado y que ya no busca reducir. Por su parte, la estructura “interina” construida alrededor de Guaidó toma cada vez más el rumbo de un “gobierno en el exilio” soportado esencialmente por la ayuda extranjera y los activos de la república en el exterior. Una perspectiva poco alentadora que rememora, superándolos con creces, los ejemplos de las comunidades exiliadas de Cuba o de Irán.

Relanzar un proceso de negociación

A pesar de esta dura realidad, sería injusto no mencionar los esfuerzos que gobiernos como el de Noruega o Suecia han desplegado, con el fin de promover acuerdos que pongan fin al conflicto político e institucional. Noruega facilitó las negociaciones de Oslo/Barbados que se desarrollaron entre mayo y agosto de 2019, logrando establecer una agenda y un proceso de negociación que logró alcanzar una serie de consensos mínimos. Suecia se ha dado a la crucial y complementaria tarea de generar un ambiente más cooperativo entre los actores internacionales con poder de influencia y de injerencia en el conflicto venezolano, con el objetivo de fortalecer la tesis de la salida negociada de la crisis, y de formar un “anillo de protección internacional” para los eventuales acuerdos entre actores venezolanos.

Tanto los esfuerzos de Noruega como los de Suecia son aportes ejemplares que deben ser alentados. Al no existir ni la posibilidad de que una parte triunfe sobre la otra, ni una fórmula preestablecida que satisfaga las expectativas de ambos, una solución solo puede emerger de un largo y paciente proceso de negociación. Pero dicho proceso debe ser protegido tanto de los altibajos de la lucha interna por el poder, como de las perturbaciones provocadas por la injerencia externa. Como ya ha sucedido en el caso del abortado proceso de Oslo/Barbados, cada episodio de confrontación interna o injerencia internacional otorga un pretexto para que las partes se retiren de la mesa y retomen el conflicto.

Una primera pista para conjurar ese peligro es abandonar el principio que hasta ahora prevaleció de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, pues coloca al proceso negociador ante un desafío gigantesco y bajo una intensa presión. A diferencia del conflicto armado en Colombia, el conflicto político venezolano distorsiona a tal punto el funcionamiento normal de las instituciones y de la economía nacional que la sociedad no puede esperar indefinidamente hasta que “todo esté acordado”. Además, la expectativa de que saliera humo blanco a cada ronda de negociaciones del proceso de Oslo/Barbados pronto generó en la opinión pública un sentimiento de frustración.

Un proceso de negociación con mediación internacional en Venezuela constituye un sustituto temporal al espacio natural e institucional de la política, donde las negociaciones permanentes y los acuerdos parciales son la norma. Exigir a una negociación de este tipo que arroje otra cosa que una serie de acuerdos que, al acumularse, reestablezcan la confianza entre las partes es simplemente exigir lo imposible.

Una segunda pista consiste en concentrar los esfuerzos internacionales en un solo espacio, evitando así la dispersión y la cacofonía. El gobierno de Noruega sigue siendo el candidato ideal para propiciar un acercamiento, pues ambas partes reconocen su neutralidad y profesionalidad. A diferencia de otros actores que se dicen favorables a la negociación, Noruega ha evitado cuidadosamente incurrir en el error de opinar acerca del resultado que esta tendría que arrojar. Complementariamente, la iniciativa sueca podría seguir dedicando esfuerzos a neutralizar “el ruido y la furia” que el caso venezolano nunca dejará de suscitar.

Finalmente, se hace necesario recordar que, aunque dos facciones protagonicen el conflicto, estas no tienen el monopolio de la opinión pública ni de la representación política en el país. La mejor indicación de ello es que el conflicto se ha prolongado y radicalizado contra la voluntad mayoritaria de los venezolanos, quienes anhelamos un acuerdo que nos permita recuperar una vida medianamente normal. Numerosas iniciativas que convocan con criterio plural a organizaciones de la sociedad civil han dado fe de este clamor, demostrando que el principal obstáculo para un acuerdo reside, más que en visiones irreconciliables de la sociedad, en una lucha primitiva por el poder.

Adicionalmente, la hegemonía política de grandes bloques que caracterizó a la Venezuela de Chávez desapareció junto con él. A medida que Maduro ha dilapidado el capital político que heredó de su mentor, el chavismo se ha venido vaciando a cuenta gotas de sus cuadros naturales, en un proceso silencioso, pero real, de fragmentación. Por su parte, la oposición existe más allá del G4, en individuos y organizaciones que, por ejemplo, llegaron a convocar a tres millones de electores en las elecciones presidenciales de 2018. Agrupada hoy en una Mesa de Diálogo Nacional (MDN), esta oposición moderada y nacionalista es tratada con sospecha y desdén por quienes, en la comunidad internacional, se dicen sin embargo partidarios del diálogo. En cualquier caso, todo proceso de negociación que busque maximizar sus probabilidades de éxito deberá ser amplio e inclusivo, incorporando a una multiplicidad de factores que se han instalado de forma duradera en el panorama nacional.

Fuente: https://www.politicaexterior.com/negociar-sin-maximizar/