El sistema económico capitalista se caracteriza por ser el sistema de economía de mercado por antonomasia, ya que en él hasta la fuerza (capacidad) de trabajo es una mercancía. Las personas que no poseemos medios de producción ni percibimos ninguna clase de renta de suficiente magnitud, hemos de acudir al mercado laboral para, «libremente», vender nuestra fuerza de trabajo con el fin de poder adquirir los medios necesarios para la subsistencia.

Por si aún cupiese alguna duda de lo anterior, en este escrito constataremos empíricamente que la fuerza de trabajo es una mercancía más (eso sí, con la particularidad de que es capaz de generar valor). La ley de la oferta y la demanda, aun con sus limitaciones y controversias, opera exclusivamente en la esfera de las mercancías. Y, en tanto que mercancía, la fuerza de trabajo también se encuentra sometida a dicha ley.

La ley de la oferta y la demanda, la cual procura dar una explicación a la formación de los precios de mercado de las mercancías, se basa en tres postulados generales: 1) cuando la demanda (oferta) de una determinada mercancía excede la oferta (demanda), aumenta (disminuye) el precio de la misma, 2) cuando el precio de una determinada mercancía aumenta (disminuye), disminuye la demanda (oferta) y aumenta la oferta (demanda), y 3) el precio de una determinada mercancía tiende al nivel en el cual la oferta y la demanda se igualan. Siendo los tres postulados anteriores falsables, podemos afirmar desde este preciso instante que, si bien los dos primeros son en términos generales verificables, el tercero de ellos, que vendría a significar una suerte de autorregulación del mercado, es claramentefalso.

El término «desempleo» tiene múltiples definiciones e interpretaciones. ¿Qué es, por tanto, el desempleo si lo observamos a través del prisma de la mercancía? Es un exceso de oferta de fuerza de trabajo. En otras palabras, en una sociedad capitalista dada, el desempleo existirá en ella cuando la oferta de fuerza de trabajo exceda su demanda; es decir, cuando exceda las necesidades del capital de cara a su valorización o fructificación.

A excepción de en algunos ramos productivos y de manera temporal, lo usual (y deseable desde el punto de vista de los intereses del capital) en el modo de producción capitalista es que exista desempleo, esto es, una mayor oferta que demanda de fuerza de trabajo. Cuanto mayor sea la diferencia entre su oferta y su demanda, mayor será el así denominado por Karl Marx «ejército industrial de reserva». En tales condiciones, la clase trabajadora, que ha de vender su mercancía fuerza de trabajo en pos de su subsistencia, se encuentra en una peor posición negociadora en relación con su salario (precio de la fuerza de trabajo) con respecto a la clase capitalista que explota dicha mercancía.En un escenario de exceso de oferta de fuerza de trabajo, los trabajadores entran en competencia entre sí con el fin de realizar en el mercado su mercancía fuerza de trabajo, lo que implica la aceptación de salarios más bien exiguos. Dicho de otro modo, a mayor (menor) desempleo, menor (mayor) precio de la fuerza de trabajo. ¿Teresulta familiar? Sí, se trata de la ley de la oferta y la demanda aplicada a la mercancía fuerza de trabajo.

A continuación, se constatará empíricamente la anterior discusión a partir de analizar el caso español. Para ello, se estudiará la relación existente entre la tasa de paro y la tasa de crecimiento salarial entre los años 1996 y 2022 (período para el cual se han podido obtener los datos requeridos).

En particular, los datos de la tasa de paro han sido obtenidos a través del Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa de paro se computa como la relación entre el número de individuos parados (P) y el total de miembros considerados activos (A) en la sociedad. Por un lado, el INE define «parados» como «las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia» (es decir, la semana anterior a la realización de la entrevista correspondiente a la Encuesta de Población Activa) «han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo» así como «las personas que ya han encontrado un trabajo y están a la espera de incorporarse a él, siempre que verifiquen las dos primeras condiciones». Por otro lado, también el INE define «activos» como «aquellas personas de 16 o más años que, durante la semana de referencia, suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha producción». A su vez, los activos se dividen en ocupados (O) y parados, es decir, A=O+P. En definitiva, la tasa de paro, Tp, se calcula como

Tp = P / A = (A – O) / A.

Dado que la categoría de ocupados O también incluye a los trabajadores por cuenta propia (esto es, empleadores, empresarios sin asalariados y trabajadores independientes), el total de ocupados puede ser interpretado como una sobreestimación de la demanda de fuerza de trabajo. Siendo los activos A una sobreestimación de la oferta de fuerza de trabajo(dado que A=O+P), la tasa de paro Tp es una subestimación de la oferta menos la demanda de fuerza de trabajo (cuyas sobreestimaciones quedan compensadas) normalizada por la oferta de esta mercancía. En consecuencia y por lo general, de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, una mayor (menor) tasa de paro Tp (oferta menos demanda de fuerza de trabajo normalizada) estará vinculada a un menor (mayor) precio de la mercancía fuerza de trabajo (salario). El hecho de que la tasa de paro sea siempre mayor que cero en las sociedades capitalistas indica que la oferta menos la demanda de fuerza de trabajo es siempre positiva. En otras palabras, en las sociedades capitalistas, la mercancía fuerza de trabajo siempre opera a la derecha del precio de equilibrio, es decir, a la derecha del punto de corte de las curvas de oferta y demanda que son función de la cantidad de fuerza de trabajo. Este fenómeno, para nada azaroso, permite el pago generalizado de salarios más bajos, tal y como ya se argumentó anteriormente.

Para verificar esta discusión, a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recopilamos datos de la así denominada compensación laboral por hora trabajada. Esta se define como la compensación a los empleados en moneda nacional dividida por el número total de horas trabajadas. Más en concreto, la compensación a los empleados es la suma de los salarios más las contribuciones de los empleadores a la Seguridad Social. Expresamos la compensación laboral por hora trabajada en términos de tasa de crecimiento anual. Así, de ahora en adelante, por simplicidad, nos referiremos a este indicador por el nombre de tasa de crecimiento salarial.

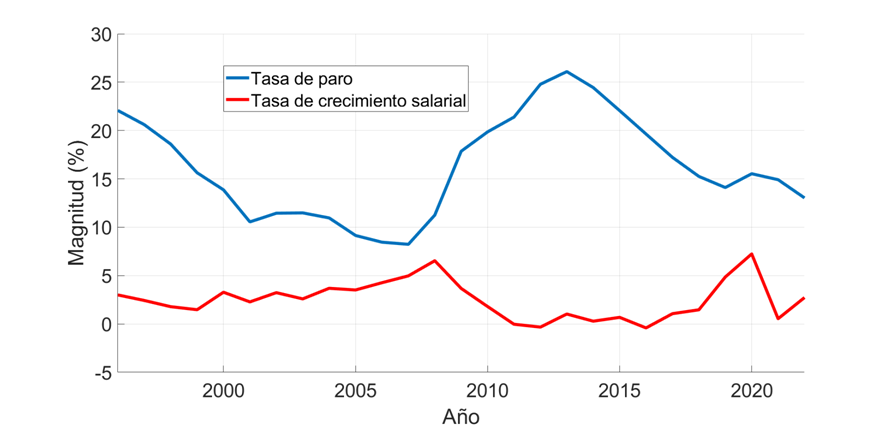

La Figura 1 representa las tasas de paro y de crecimiento salarial (en porcentajes) para el caso español entre los años 1996 y 2022. En ella podemos distinguir cuatro etapas principales más o menos diferenciadas. En primer lugar, el decrecimiento aproximadamente sostenido del desempleo hasta el estallido de la Gran Recesión viene acompañado de un aumento de la tasa de crecimiento salarial. Es entonces cuando, hasta el año 2013, la tasa de crecimiento salarial se desploma hasta llegar a ser negativa en algún momento (reducción del salario nominal promedio) como consecuencia del masivo aumento del desempleo. Aunque el alto desequilibrio entre la oferta y la demanda de fuerza de trabajo comienza a moderarse a partir del año 2013, su reflejo sobre la tasa de crecimiento salarial no empieza a tomar forma sino a partir del año2017. Aquí debemos de tener en cuenta diversos factores como, por ejemplo, el hecho de que en la tasa de paro representada no se materializa la elevada precariedad laboral, la cual se traduce en contratos de un reducido número de horas y muy corta duración. Esto equivale a un incremento relativo de la tasa de paro que presiona a la baja sobre los salarios. Finalmente, el comportamiento algo brusco a partir del año 2020 puede ser explicado en el contexto de la crisis acentuada por la pandemia de COVID-19.

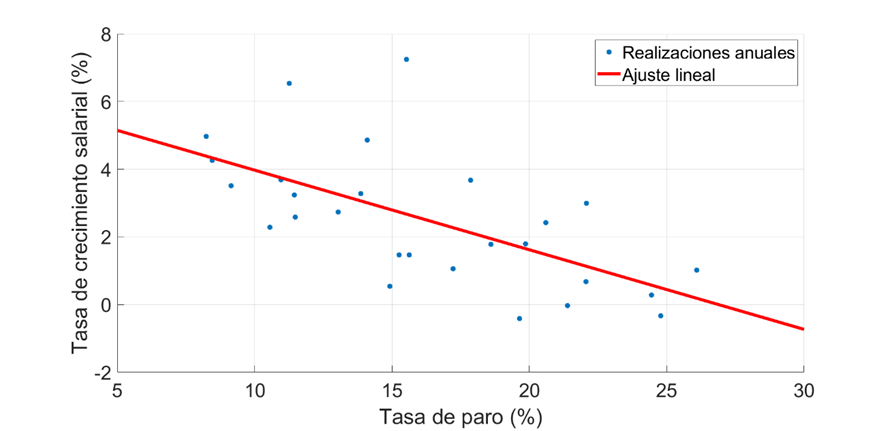

La Figura 2 representa las realizaciones anuales (de nuevo, entre 1996 y 2022) de la tasa de crecimiento salarial como función de la tasa de paro, ambas en porcentajes. Además, se ha incluido un ajuste lineal por mínimos cuadrados de estas muestras tal que

Ts’(%)= –0,23515 × Tp’(%)+6,3224,

donde Ts’(%) y Tp’(%) son tasas porcentuales de crecimiento salarial y paro, respectivamente.

La gráfica de la Figura 2 nos ayuda a comprender mejor la relación existente entre la tasa de paro y la tasa de crecimiento salarial. Como se puede observar, la tendencia es clara: cuanto mayor es la tasa de paro, menor es la tasa de crecimiento salarial. Dada la pendiente negativa de la ecuación inmediatamente anterior y dado un coeficiente de correlación lineal de Pearson entre las variables bajo estudio de p=–0,62497, podemos afirmar que existe una correlación inversa fuerte entre las tasas de paro y de crecimiento salarial. En otras palabras, a partir del análisis del caso español, verificamos que cuanto mayor es la diferencia entre la oferta y la demanda de fuerza de trabajo, mayor es la moderación del crecimiento de su precio, esto es, mayor es el estancamiento del salario nominal, lo que típicamente conduce a una reducción del salario real. Así, en tanto que mercancía, verificamos que la fuerza de trabajo se somete a la conocida como ley de la oferta y la demanda, la cual, como dijimos, opera exclusivamente en la esfera de las mercancías.

En conclusión, el hecho de que la fuerza de trabajo sea una mercancía nos indica que no se puede garantizar el pleno empleo en el modo de producción capitalista salvo que la economía estuviese planificada. Sin embargo, la planificación económica entra en contradicción con la quintaesencia del máximo exponente de la economía de mercado: la libertad económica. En síntesis, no se puede (ni se desea, dado que tiene su utilidad para el capital) garantizar el pleno empleo en las sociedades capitalistas. Existen numerosas alternativas de cara a solucionar este problema de poderosas implicaciones materiales y el análisis de dichas opciones es de una gran complejidad, no siendo este el propósito del presente escrito. No obstante, considero que las mejores alternativas transitan por dejar de contemplar la fuerza de trabajo como una mercancía, algo que, en cualquier caso, sería negar el actual modo de producción capitalista.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.