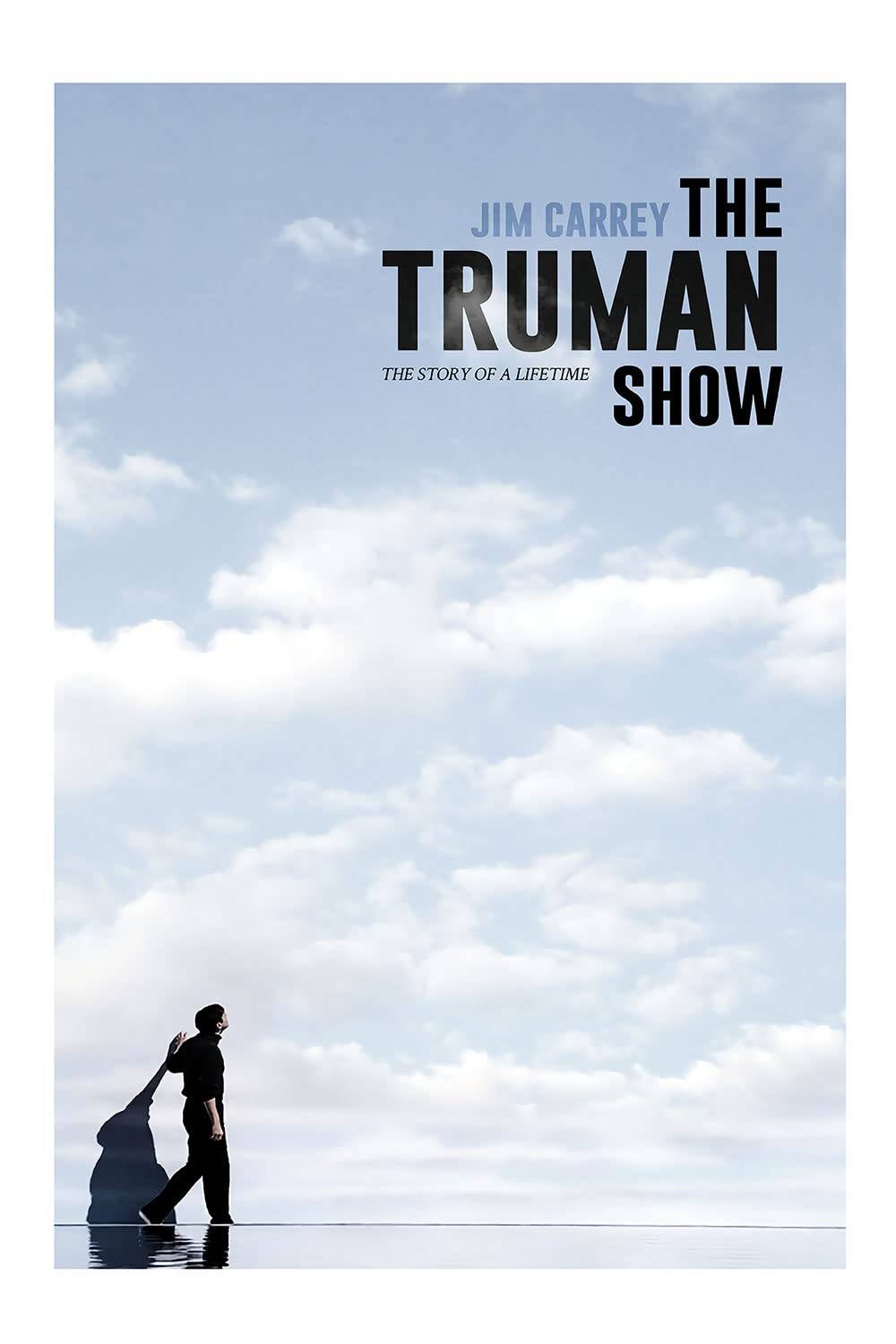

Hace 25 años, «The Truman Show» anticipó este mundo vigilante del que hay que liberarse

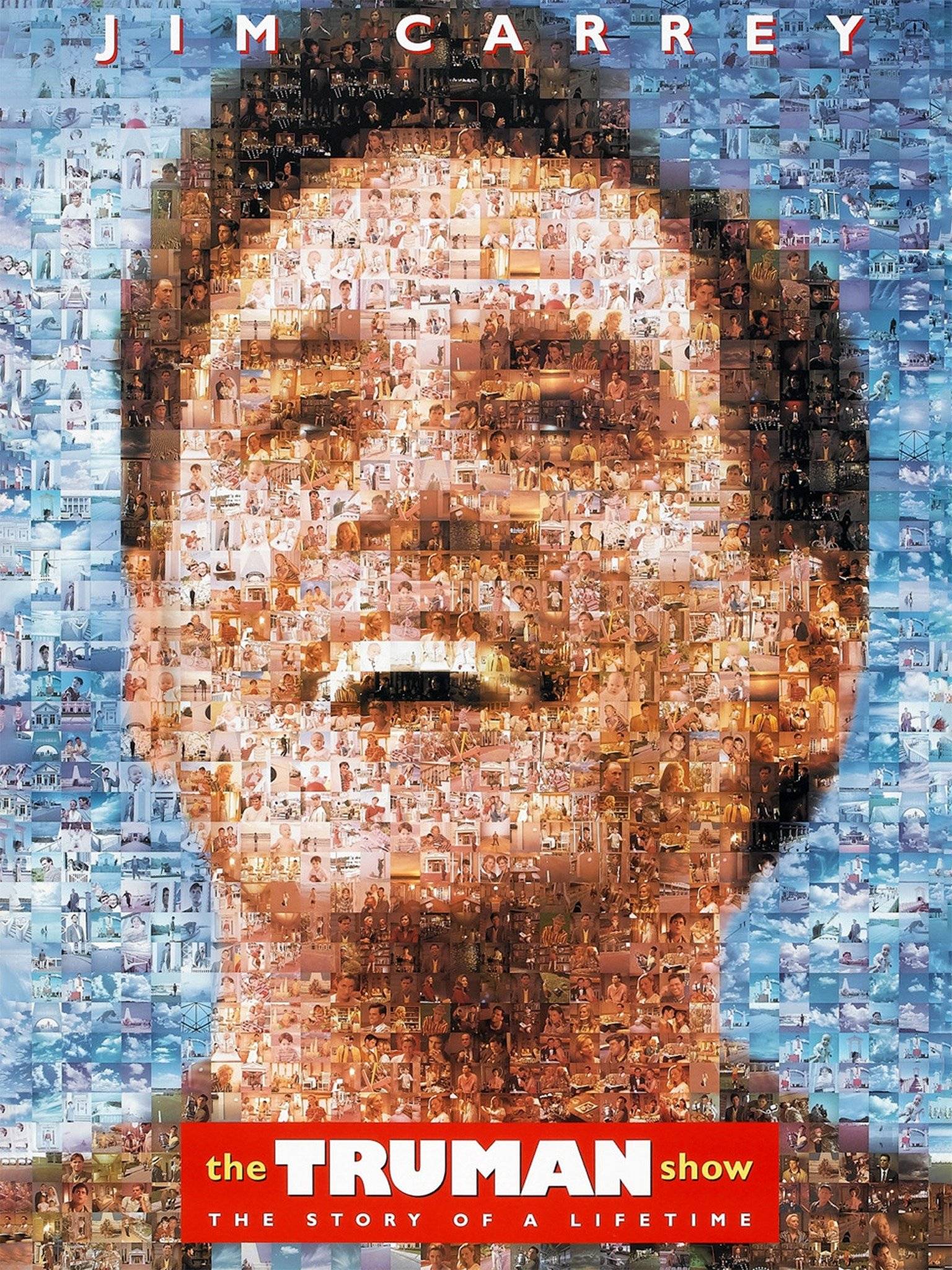

Hace 25 años y monedas —comienzos de junio de 1998, en los Estados Unidos—, se estrenó una película que me voló la cabeza por múltiples razones pero, ante todo, por el concepto que dramatizaba. Era una idea tan genial como delirante. Un tipo cualunque sospecha primero y confirma después que lo que considera su vida normal es, mas bien, una elaborada puesta en escena; y que lo que le ocurre no ocurre porque sí, espontáneamente, sino que está organizado y le sale al cruce para detonar su reacción, ser grabado por cámaras que están en todas partes y transmitido por TV en vivo al mundo entero — que sigue con unción todo lo que pasa dentro de ese lugar que simula ser un pueblo, cuando no es más que un set de televisión. La película se llamaba The Truman Show, la dirigió el australiano Peter Weir y la protagonizó Jim Carrey, actor de comedias como Ace Ventura, The Mask y Tonto y retonto, para quien Truman supuso su primer papel dramático.

En aquel momento correspondía definir la idea como propia de la ciencia-ficción. En primer lugar, porque un set de TV del tamaño de un pueblo, rodeado por un foso lleno de agua que imita al mar, cubierto por un domo que funciona como un cielo —con su sol y su luna, sus nubes y tormentas— y lleno de cámaras ocultas en cada rincón, sonaba impracticable en términos técnicos. (Además de carísimo, desde ya.)

Apenas un cuarto de siglo después, ese delirio es nuestra realidad. En este preciso instante, todos nosotros nos encontramos dentro del radio de alguna cámara. La de nuestros teléfonos, para empezar. Yo mismo escribo esto mientras el ojo de mi computadora me ve hacerlo, sin llamar la atención sobre sí misma. Nuestras actividades diarias —viajar o conducir un vehículo, llevar y traer a los pibes del colegio, trabajar, hacer trámites, comprar algo, ir al gimnasio, tomarte un café o una copa, ir al cine o al teatro— se desarrollan a tiro de alguna cámara sí o sí, mientras los dispositivos electrónicos que cargamos encima buchonean nuestro paradero. Para volvernos imperceptibles a la tecnología deberíamos planearlo y ejecutarlo escrupulosamente, con la elegancia de un ladrón de guante blanco a lo Thomas Crown. Seamos conscientes de ello o no, nos hemos convertido en trenes rigurosamente vigilados.

Pero en The Truman Show lo más tirado de los pelos era la noción de que existiría gente que se pegaría a la pantalla de TV para prestar atención a personas desprovistas de atributos excepcionales, dedicadas a no hacer nada del otro mundo. ¿Qué clase de programa sería ese, qué gracia tendría? Allí intervino el genio de Peter Weir. En el guión original de Andrew Niccol, la cosa estaba planteada de modo más angustiante. Ese Truman empezaba a sospechar de su presunta realidad, pero no resultaba convicente que millones de espectadores siguieran a cada paso a un tipo así de gris. A Weir se le ocurrió que Truman tenía que ser un tipo encantador y ocurrente —es decir, la clase de persona(je) que llama la atención a cada paso—, de modo que justificase la mirada hipnotizada del público. Y en el contexto del film, Weir demostró tener razón. Con un Truman tan simpático como el de Jim Carrey, se comprende el deseo de saber qué le pasa cada día y cómo resuelve cada situación que se le presenta.

Apenas un cuarto de siglo después (¡el mismo cuarto de siglo!), la realidad dejó atrás las prevenciones de Peter Weir. Ya no es necesario que la producción garantice que los personajes sean carismáticos. Al año del estreno de The Truman Show la TV de los Países Bajos lanzó un programa llamado Gran hermano (Big Brother, como el villano omnipresente de la novela 1984 de George Orwell) e inauguró la era de los reality shows. Pero, a diferencia de Truman, los participantes de los realities se prestan voluntariamente a vivir en un entorno que los graba el día entero. La otra gran diferencia es que las reacciones de Truman eran genuinas, mientras que la mayoría de los realities—aunque suene paradójico— están guionados. Y los participantes no son elegidos por sus características descollantes, sino porque encarnan una tipología y están en condiciones de desarrollarla según el guión se los va pidiendo: la bebota, el galancito, el conflictivo, la enamoradiza, el tímido, el pajero, el homosexual, el facho…

Por las dudas de que la fantasía voyeurística no fuese suficiente, se le concedió al público la posibilidad de intervenir como un deus ex machina. Aquel o aquella participante del reality que se gana el rechazo de los televidentes, puede ser expulsado mediante una votación tan dudosa como la realidad que las cámaras muestran. (Y del mismo modo se instrumenta un mecanismo por el que pueden volver a ingresar, a conveniencia.)

No me extrañaría que ni Niccol ni Weir se hayan repuesto todavía de la sorpresa que les propinó la ¿evolución? de la sociedad. Porque ellos concibieron The Truman Show como una fábula sobre la conformidad convertida en espectáculo y la íntima relación entre lo humano y la libertad. La tensión que plantea el relato está expresada en el título, desde que Niccol abandonó el nombre dado a su protagonista en la primera versión —The Malcolm Show— y coincidió con Weir en rebautizarlo Truman, que en inglés suena igual a true man, hombre de verdad. El show del hombre verdadero (esa sería una traducción posible del título) expone una contradicción, ya que para convertirse en un ser humano completo Truman debería dar la espalda al show, aunque ello suponga enfrentarse a los imponderables de lo desconocido. El dilema que plantea The Truman Show es simple, una variante del célebre desvelo de Hamlet: o sos, o actuás. Y al mismo tiempo entraña una decisión dificil, porque una vez que Truman comprende la artificialidad de la sociedad donde creció, se le explica que allí adentro tiene garantizado todo aquello por lo cual la gente del mundo exterior mataría: casa, trabajo, vivienda, comida, seguridad. (Siempre y cuando el rating siga sonriéndole, claro. Algo que nadie se molesta en explicarle.) Se trata de la misma decisión existencial que, nos demos cuenta o no, nos sale al cruce a todos y cada uno de nosotros en este mundo de hoy: ¿conformidad y seguridad relativa, o riesgo y destino incierto?

Truman elige ser libre, que en su experiencia equivale a dejar de ser visto. En el mundo real de hoy, en cambio, no hay quien no se entregue al escrutinio de las cámaras omnipresentes. Algunos lo hacemos con resignación, porque rehusarse a la vigilancia supondría romper con la forma de vida tradicional para adoptar un estilo por completo alternativo, contracultural, y muy probablemente solitario, al límite con lo anacoreta. Pero —y esto es lo que creo que Weir y Niccol deben estar metabolizando, aún— las mayorías se han entregado gozosamente a la mostración constante. La cultura actual está hecha de selfies, de Instagram y Tik Tok. Su filosofía es la contraria a la de Truman: o actuás o no sos, dice, relativizando cuestiones que en otro tiempo marcaban un límite, como el sentido del ridículo.

Una de las manifestaciones más extremas de este delirio es un subgénero popular en YouTube, el de lo que se llama «reacciones». ¿En qué consiste? Un tipo o una tipa se graban a sí mismos «reaccionando» ante un estímulo, que por lo general es la actuación de un artista. Y nosotros los vemos a ellos vía YouTube, durante el acto de contemplar el videoclip que en general no se exhibe en simultáneo, salvo cuando ponen pausa y muestran un fragmento, o en su defecto aparece en una ventanita minúscula. El plano grande, principal, está reservado a estos youtubers y sus «reacciones», de discutible espontaneidad y garantizada sobreactuación. Que este subgénero tenga éxito me supera, lo admito. A no ser que seamos el artista que provee el estímulo, ¿por qué nos interesaría la reacción de un desconocido o desconocida ante una canción? Vivimos sumando filtros que nos alejan cada vez más de la experiencia directa, al punto de depender de que otros se ofrezcan a «reaccionar» por nosotros.

Ahora está de moda expresar temor ante la Inteligencia Artificial. Más peligrosa es, sin embargo, la Estupidez Natural.

La realidad también se devaluó

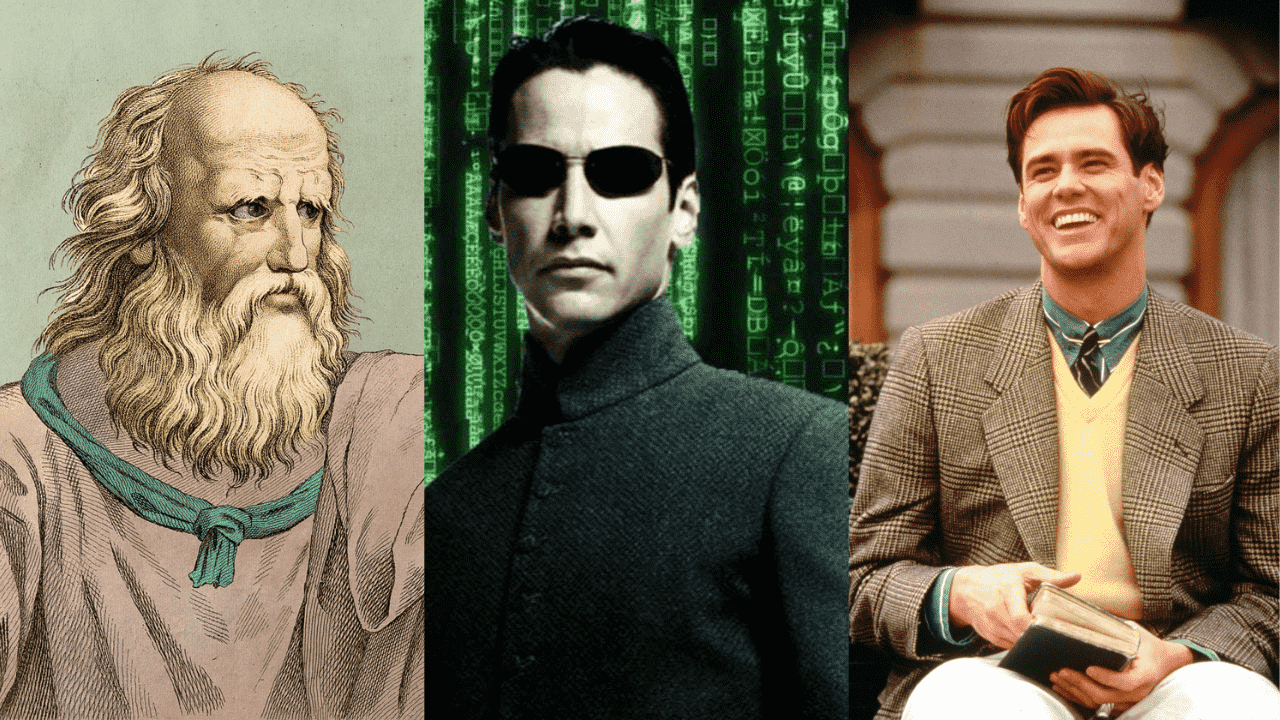

La sospecha de que esta existencia es una simulación que se desarrolla bajo circunstancias controladas es tan vieja como la cultura. Es el eje de la alegoría de la caverna de Platón, que imagina a hombres que viven como prisioneros dentro de una cueva desde su nacimiento y que, conminados a observar constantemente la pared del fondo, creen que las sombras que allí bailan son la realidad. También es eje de la menos conocida, pero no menos fascinante, fe de los gnósticos. Según esa creencia, nuestro mundo material no sería el mundo esencial creado por Dios, sino una sub-creación diseñada por un dios menor, el Demiurgo. Y nosotros estaríamos atrapados dentro de la simulación, víctimas de un engaño que explicaría por qué la vida se nos complica: porque honramos a un dios falso y a principios erróneos, y porque al permanecer lejos del Dios y las virtudes verdaderas, nuestra existencia no puede sino ser frustrante. The Truman Show es una perfecta ilustración del gnosticismo. Truman es el ser humano prototípico, encerrado dentro de un escenario artificial para beneficio del Demiurgo de su universo: el creador y director del Truman Show, que se llama —significativamente— Christof y está interpretado por Ed Harris.

La sospecha de Platón y los gnósticos volvió a circular con fuerza a fines del siglo pasado, cuando nuestra forma de vida tomó un curso inescapable. La multiplicación de las pantallas, que ya no se limitan a la televisión hogareña sino que están en todas partes —en la vía pública, en los transportes, en nuestros bolsillos, en las computadoras que usamos para trabajar—, borró las barreras entre lo que antes se consideraba real y lo representado. A excepción del tiempo durante el cual dormimos, ¿cuántas horas del día pasamos delante de pantallas y/o cámaras? Y de lo que creemos real y damos por cierto, ¿cuánto es el resultado de algo que experimentamos de primera mano, y cuánto deriva de lo que se nos dijo o mostró a través de las pantallas? Puesto de otro modo: ¿cuánto de nuestra vida es analógico, y cuánto digital?

En 1999, The Matrix le sacó jugo a la idea de la vida como una simulación virtual, un sueño del que deberíamos despertar para reclamar la posibilidad de sentir, pensar y decidir de verdad. En la ficción de las hermanas Wachowski, desconectarse del sueño digital implicaba sufrimiento y una existencia clandestina, mientras se libraba la desigual batalla contra la Inteligencia Artificial que regía los destinos de la especie. El relato da por sentado que la liberación de la humanidad es una causa loable, digna de todo sacrificio. Sin embargo la experiencia de las décadas transcurridas desde la Matrix original ofrece margen para la duda. Dada la posibilidad de elegir a conciencia entre los dos tipos de existencias, ¿cuántos millones de personas optarían por seguir soñando el sueño virtual, antes que aventurarse a vivir con una intensidad que muchos juzgarían excesiva? Vivir a full dejó de ser una aspiración en este mundo fóbico al dolor, a la confusión y a la incertidumbre. La tendencia es a vivir con sordina, poniendo cada vez más barreras entre nosotros y lo real. Barreras que, en la mayoría de los casos, coinciden con la representación que se nos vende a través de las pantallas.

En WALL-E (2008), la encantadora película de Pixar, la humanidad del futuro vive sin mirar más allá de sus narices. Según esa ficción, los seres humanos nos convertiríamos en bolas de grasa que prácticamente no usan sus extremidades inferiores, dado que cuentan con sillas flotantes que los llevan donde quieren; sillas que, además, les proporcionan pantallitas, que es lo que están mirando todo el tiempo, a un palmo de sus caras. No ven otra cosa que lo que se les muestra, más allá de la fantasía de que conservan la libertad de elegir dentro de lo que un menú casi infinito les ofrece. (¿No es casi infinita ya, la oferta de lo que podemos consultar, leer y ver gracias a Internet?) El problema es que ese menú es toda su realidad. No existe nada para ellos más allá de lo que los programadores les permiten ver y saber. Lo cual los convierte en sujetos de una versión futurista pero literal de la alegoría de la caverna: no necesitan estar encerrados en una cueva, porque ese dispositivo tecnológico —la silla flotante con pantalla incorporada— funciona como una cueva individual, desde la cual cada uno ve las sombras que cree elegir.

Uno podría pensar que todo esto está lejos de nuestra realidad, tanto como lo están Platón en el pasado y WALL-E en el futuro. Pero no pasa un sólo día que no abunde en pruebas de que ya somos los gorditos del film de Pixar, aunque todavía hagamos discreto uso de nuestros pies. Uno de los signos más definitorios de estos tiempos es la forma en que se degradó el criterio de realidad. Los filósofos y científicos dedicaron siglos a buscar evidencia que permitiese distinguir qué es real y qué está siendo distorsionado por las características de nuestra percepción. El ejemplo clásico sería uno de inquietante actualidad: la demostración de que, aunque a simple vista el terreno sobre el que nos movemos sea plano, la Tierra es redonda. Nuestra mirada nos decía una cosa, pero al mismo tiempo existían otros indicios —el movimiento de los astros, para empezar— que sugirieron a los científicos que el asunto podía ser más complejo. Y así inició la especie su camino hacia el conocimiento, cuyo punto de partida ha sido desde entonces la puesta en cuestión de lo que parece obvio —las sombras en la caverna, el escenario creado por el Demiurgo para contenernos y despistarnos—, para avanzar hacia la esencia de las cosas.

El problema es que, más allá de la sofisticada parafernalia tecnológica que nos rodea, la mentalidad promedio del ciudadano de hoy involucionó al nivel de aquel hombre a quien siempre consideramos primitivo — pre-platónico y aristotélico, pre-científico. ¿Quieren pruebas de que no exagero? Recuerden el revuelo que generó días atrás la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner. ¿Cuánta gente cuestionó que esa obra fuese real, a partir de la única evidencia de una foto? Esa gente contempló la imagen que mostraba un caño que llegaba a su fin, y no pensó: Capaz que el caño sigue bajo tierra como todos los gasoductos que usamos en la ciudad, capaz que hay información que me estoy perdiendo, capaz que debería interrogarme, consultar, buscar más data. No señor: toda esa gente —y si yo registré a mucha, a pesar de que vivo bloqueando a estúpidos, es porque debe existir muchísima más— no necesitó otra prueba para convencerse de que el gasoducto era trucho que una foto que le llegó por celular o a su compu. Para todo ese horizonte de conciencia, la foto no era una representación y un recorte de lo potencialmente real: ERA lo real completo, sin lugar a dudas. Así lo asumió, y a partir de allí formó su juicio — tan miope como la presunción de los terraplanistas.

En este mundo vivimos. Una sociedad en la cual infinidad de seres humanos no demandan más prueba para convencerse de algo y actuar en consecuencia que una imagen. Algo que podría haber tenido cierto espesor lógico en los albores de la fotografía, cuando lo que se registraba era una representación en dos dimensiones de algo que había estado sí o sí delante de la lente. Pero claro, hoy existe este temita de que los avances tecnológicos permiten crear una imagen de algo que nunca ocurrió pero, ay, se ve más real que la realidad. ¿Cómo distinguir entonces verdad de impostura, cuando tanta gente no necesita más que una imagen para convencerse de que lo que está viendo ocurrió? La moneda peso, quod erat demostrandum, no es lo único que se devalúa en este mundo.

Las implicancias de esta degradación del criterio de realidad son múltiples. Casi todas funestas. Y en términos políticos, ni les cuento.

Ver (mentiras) para creer

Durante estas semanas, mucha gente del palo señaló elementos de los más recientes spots de campaña de Patricia Bullrich que denunció como errores. Uno era el testimonio de una mujer en situación de calle, quejándose del hambre. Se advirtió que no era actual sino que había sido registrado en 2019 durante el gobierno de Macri, del que Bullrich fue funcionaria destacada. El otro era la mención a un caso de robo seguido de violencia, que concluyó en homicidio. Se subrayó que ese caso databa también de 2019, cuando Patio Bullrich —como le dice Verbitsky— era nada más y nada menos que ministra de Seguridad.

Yo creo, sin embargo, que no se trató de errores ni de un disparo de Bullrich en sus pies. Al contrario: me parece que la inclusión de esos casos demuestra hasta qué punto Bullrich y su equipo de comunicación entienden cómo funciona la cosa en estos tiempos. Saben perfectamente que el público al que apuntan no cuestiona la veracidad de lo que muestran los spots. Su criterio de realidad está en mínimos históricos, no demandará nuevos elementos para darlos por buenos. La mujer dice que tiene hambre, el hombre lamenta el asesinato de su padre, se los oye y se les cree de inmediato. ¿Quién necesita pruebas de que dicen la verdad? Y si uno se tomase el trabajo de explicar la contradicción de que Bullrich critique algo que en su momento permitió como funcionaria, le responderían: Bueno, pero igual sigue habiendo hambre. Bueno, pero todavía siguen asaltando y matando a gente trabajadora. Y ahí se acabaría la discusión. No podés persuadir de que existe contradicción a gente que está convecida de que sombras planas son la realidad tridimensional.

Es lógico que nos subleve la existencia de personas que optan por no enterarse, no saber y en consecuencia no entender. Pero es fundamental que comprendamos a qué se debe, porque si no lo desculamos se nos va a complicar la existencia. Es imperativo comunicarse con esa gente, persuadirla de que considere que quizás no está viendo todo lo que debería ver para no convertirse en víctima. Y para lograr eso, no podés darle un mazazo en la cabeza y sacarla inconsciente de la caverna, porque apenas abra los ojos se asustará y volverá corriendo a la seguridad de lo conocido. Lo que hay que conseguir es que salga por sus medios y por su propia voluntad. Y eso no ocurrirá si no discernimos por qué esa gente no cuestiona las limitaciones que acarrea su existencia en la cueva.

Las explicaciones del caso podrían ser muchas, y por eso exceden los márgenes de esta reflexión, pero me interesa detenerme en una. ¿Por qué tanta gente da por bueno algo que carece de credenciales para ser considerado de esa forma? Creo que, básicamente, se debe a que es el camino más fácil. Los otros senderos son enroscados. Presentan complicaciones —poner pausa, dar un paso atrás, cuestionar la percepción, consultar con otros, buscar nuevas fuentes de información, cotejar, decidir— y requieren un tiempo del cual el ciudadano promedio no dispone. Estamos todo el día de aquí para allá, sumando changas a los laburos oficiales para cubrir deudas y, si hay suerte, llegar a fin de mes. ¿A quién le queda energía y capacidad mental para pensar?

No seamos ingenuos respecto de la hiperactividad y la angustia que son parte insoslayable de la vida actual. Si los Demiurgos del capitalismo considerasen que esta situación los perjudica, ya habrían diseñado una solución para encarrilarnos. Al sector más acomodado ya le impusieron la solución química. Todo aquel o aquella que dispone de la guita necesaria resuelve su angustia empastillándose y retomando la marcha. Ya lo había anticipado Huxley en Un mundo feliz (1932), al imaginar la droga llamada soma, un inductor artificial de la felicidad. La cantidad de gente del Hemisferio Norte que depende de opioides para funcionar es alucinante. En los Estados Unidos, la venta legal de esos químicos aumentó en un 300% desde 1999. Entre enero del 2022 y enero del 2023 hubo 110.000 muertos de sobredosis. (Los latinos, que somos más vuelteros, hablamos de calmantes o ansiolíticos, pero los que hablan en inglés los llaman painkillers: píldoras matadolores, esa es la idea — bloquean el sufrimiento, que es la manifestación del problema, sin resolver sus causas.)

¿Y que pasa con la base de nuestra sociedad, cuyo presupuesto no da para la farmacopea? Existen sustancias anestésicas más accesibles, como el alcohol barato y la droga mala. Pero el grueso del pueblo no vive dado vuelta. Y los Demiurgos no necesitan fabricar una pasta que salga más barata que el pan, porque ya dieron con una solución al tema de la inquietud social que une lo práctico con lo redituable. ¿Para qué invertir en crear, publicitar e imponer nuevos químicos, cuando podés tener mansa y ocupada a la plebe mediante el expediente de hacerla trabajar el doble para obtener la mitad de la guita? Cuando no alcanza el día para tapar los agujeros económicos por los que te desangrás, cuando tapás pelotazos como el de Kolo Muani al Dibu durante dieciséis horas corridas, no te rebelás. Todo lo que querés es que no te jodan más, e incluso aceptás que te sigan cagando con tal de que sea a un ritmo que tu cuerpo y tu mente toleren. Por eso a los Demiurgos no los perturba nuestro displacer, la angustia constante del malvivir contemporáneo: porque les sirve que sigamos así de desbordados, de anulados en tanto seres políticos.

La capacidad de reflexión del promedio de la sociedad se redujo tanto, que los Demiurgos ya convencieron a los que están en peores condiciones de que en realidad son privilegiados. Días atrás me contaron de un pibe, de los tantísimos que laburan para las aplicaciones de delivery, a quien oyeron decir con orgullo: «Mi jefe es un algoritmo». Era su forma de expresar: Yo no tengo jefe de carne y hueso, soy independiente, un emprendedor. Entiendo el razonamiento por el cual prefieren subir a la moto en vez de atarse a un horario fijo por un sueldo de mierda. La noche que pinta algo más tentador, pueden optar por no laburar y nadie los sanciona ni los regaña. Pero precisamente porque la cosa está regida por un algoritmo, no puede sino acabar mal. Los va a usar mientras le sirvan, pero no bien la vida se complique —se enfermaron, se jodió la moto, chocaron— dejarán de servirle y ya no verán un mango. El algoritmo te exprime hasta matarte sin perder el sueño, porque no siente nada. Está diseñado para eso: para ser implacable, peor que un jefe humano — y eso ya es mucho decir.

¿Cómo se interpela, entonces, a aquel que no está en condiciones físicas ni mentales de pensar y al que, estando jodido, se cree un winner? Otra que to be or not to be: este sí que es un dilemazo. Pero no queda otra que resolverlo, o intentarlo al menos, porque nos va la vida en ello. Hay medio país que vive en el bando que está perdiendo la guerra contra la realidad, entre la precariedad constante y la miseria más indigna. Veintitrés palos y pico de gente de carne y hueso, como mínimo, que necesita alimentarse, preservar la salud y descansar a diario. Si no los convocamos a la lucha política de la forma adecuada, terminaremos como el protagonista de la alegoría de Platón, el ex prisionero que quiso liberar a sus compañeros y sólo se convirtió en blanco de su ira. (Alusión al destino de Sócrates, que pretendió iluminar a su pueblo y acabó condenado a muerte.)

Invitarlos a pensar se complica, en estas circunstancias. La gente que tiene claro lo que significaría un triunfo de la derecha —los que trabajan en medios oficiales, en universidades y escuelas estatales, en Aerolíneas Argentinas, los que forman parte de algunas industrias y desarrollos tecnológicos— entiende que a los cinco minutos de proclamada su victoria, Bullrich empezará a serrucharle el piso. Pero el común de la gente, que no percibe vinculación directa entre su labor y la lapicera presidencial, no lo tiene claro. Peor aún: toda esa gente está tan superada por la malaria actual y las demandas que presenta para su físico y su salud mental, que es lógico que entre las acotadas opciones que se le presentan, no rechace la idea de un gobierno-gendarme. A muchos nos repele el concepto, en particular a aquellos que padecimos la Argentina de las dictaduras. Pero insisto en que Patio Bullrich sabe lo que hace al hablar de orden. En el quilombo de lo que son hoy las vidas de millones de compatriotas, orden no será una solución, pero representa un alivio. Significa dejar de caer, de sumar nuevos problemas a cada rato, de cavar a lo loco para salir del pozo sin hacer otra cosa que ahondarlo. Tan atosigada está esa gente, que no registra que ese orden se convertiría en quimera tan pronto miles se queden sin trabajo y las mangueras represivas no den abasto para tanto fuego.

Dentro del panorama tremebundo, agradezcamos que el proyecto que Bullrich preconiza sea anacrónico y por eso inviable, siquiera a mediano plazo. Porque la bandera del liderazgo fuerte, con orden y violencia, que promete acabar con el populismo, responde al modelo de poder del siglo XX, que Orwell eternizó en 1984. Pero en el siglo XXI el poder opera de otro modo, tributario del Huxley de Un mundo feliz. En una carta a Orwell, el mismo Huxley se lo puso clarísimo. «Dudo que la política de la bota en la cara vaya a llegar muy lejos», le dijo. «Lo que yo creo es que la oligarquía reinante va a encontrar métodos menos arduos y costosos de satisfacer su deseo lascivo de poder… Va a ser más eficiente sugerirle a la gente que ame su esclavitud que azotarla y patearla para que obedezca».

En su libro Entreteniéndonos hasta morir (Amusing Ourselves to Death, 1985), el ensayista Neil Postman profundiza la comparación entre ambas distopías y sus visiones del poder por venir. «Orwell temía que se prohibiesen los libros. Huxley temía que no hubiese motivo para prohibirlos, porque nadie querría leer uno. Orwell temía que se nos privase de información. Huxley temía que se nos diese tanta, que quedásemos reducidos a la pasividad y el egoísmo. Orwell temía que se nos ocultase la verdad. Huxley temía que la verdad terminase ahogada en un mar de irrelevancias».

El proyecto de Bullrich es anti-económico, incluso, y por ende anti-pragmático. El sistema seguirá andando sobre rieles mientras haya gente agotada y pelotudizada. Pero si además hay mucha gente golpeada, perseguida, encarcelada y muerta, el tránsito se complica y los números no cierran. Un país en llamas puede ser negocio durante cinco minutos, mientras saqueás lo que tenés a tu alcance a toda velocidad. Pero a la larga, una situación insurreccional es piantavotos y peligrosa en el nivel regional. Termina cerrando una canilla que siempre te había dado de beber y podía seguir saciándote durante mucho tiempo más.

Lo que Huxley llama «la oligarquía reinante» se rige por los números, no cree en otra cosa. Y la cuenta que les presenta la ceguera ideológica de la derecha da por resultado pan para hoy, sí, pero hambre a partir de mañana.

Orden sin progreso

A un mes de las PASO y tres de las elecciones generales, y en la situación actual, bajar línea al pueblo y hablarle de política va a ser medio al ñudo, diría Martín Fierro. Para que muchos votantes consideren al menos la posibilidad de dudar, el gobierno debe primerear concediendo aire económico. Toda medida que afloje el torniquete de la guita significa oxígeno, y con la capacidad de respirar mejor llega la capacidad de pensar mejor. Tengo claro que el Fondo no quiere que eso ocurra, que aprieta las clavijas para que no haya un mango que redistribuir. (A diferencia del Fondo manirroto que inundó de dólares las elecciones del 2019.) Pero el Fondo no tiene responsabilidad alguna con el pueblo argentino. Esa responsabilidad es del gobierno y del Congreso, que para algo fueron elegidos. A los funcionarios del Poder Ejecutivo no les quedan más que dos opciones: o ponen guita en los bolsillos —y para tener plata que repartir, hay que ir a buscarla donde está— o se resignan a que las mayorías confirmen con su voto que el orden le parece la mejor opción.

Porque no es tonto, el pueblo, ni es de derecha por definición. Simplemente se encuentra en una situación imposible, donde carece de margen de maniobra y vería como una mejora que su esclavitud se vuelva un poquito más cómoda, o al menos predecible. Conformarse y anestesiarse aún más está a su alcance, pero no esperemos que le dé crédito al gobierno del amague y recule. No existe nadie del llano que sienta que este gobierno luchó por él. Hasta el más colgado entiende que al cabo de estos tres años y medio los ricos son mucho más ricos y que el gobierno se comportó como el peor de los árbitros bomberos. ¿Por qué debería reivindicarlo, si no ha sabido invitarlo a una lucha fructífera — si, por el contrario, ha demostrado no tener lo que hay que tener para ser digno de ocupar esa posición?

Ha sido un gobierno que, en la práctica, trabajó con denuedo para desmontar el poder transformador del peronismo. Que sin embargo no se extinguió, sigue allí: con el motor medio fundido, a los sacudones, avanzando a duras penas, a la espera de que alguien sea pragmático y le haga un mínimo service para que recupere condición competitiva.

Estamos tan asfixiados por lo inmediato, tan con el agua al cuello, que perdemos de vista que la batalla actual compromete el destino de la Argentina, sí, pero también el de la humanidad. Se juega la libertad de todos y cada uno, en un mundo que cambió la esclavitud física —esa que Orwell temía— por la esclavitud espiritual que Huxley anticipó. Se juega el derecho a seguir sintiendo, a vivir intensamente, en oposición al plan de vivir drogados o entretenidos con forradas o experimentando de manera vicaria a través de avatares. Como recordé, para la original The Matrix la liberación de la humanidad era una causa loable. ¿Deberíamos concluir que en el mundo real del siglo XXI dejó de serlo?

En el guión original de Andrew Niccol, la frase final de Truman, dicha al Demiurgo Christof, era: «Nunca tuviste una cámara dentro de mi cabeza». No falta demasiado para que la tecnología logre algo semejante. Aprovechemos, pues, mientras el buñuelo que llevamos dentro del cráneo sigue respondiendo a nuestras decisiones. Más temprano que tarde la tecnología se meterá dentro de la cabeza con la excusa de «expandir nuestros horizontes» y la convertirá en simple extensión de otras voluntades. Porque durante siglos apostamos a que, para llegar a su plenitud, el ser humano debía ser libre. Pero el capitalismo corporativo piensa que la libertad es algo que deberíamos borrar de nuestro currículum.

Termino donde empecé, entonces. ¿Caverna o intemperie? ¿Conformidad y seguridad relativa, o riesgo y destino incierto? ¿La pastilla azul de la resignación a lo que hay, o la píldora roja de la verdad, que conduce al desierto de lo real?

No sé ustedes, pero yo ya elegí hace tiempo. Como diría Truman: en caso de que no nos veamos ya, buenos días, buenas tardes y buenas noches.