La obra de Karl Marx hace pensar en los gruesos volúmenes de «El capital», en las múltiples obras, artículos y contribuciones, en las miles de páginas escritas por el revolucionario del siglo XIX, que a algunas personas les parece un tanto pesado. Nada más falso, porque Marx es también un determinado estilo conformado por imágenes concretas, por fórmulas y giros impactantes que dan cuerpo tanto a su sistema conceptual como a las polémicas que le oponen a sus adversarios. Este estilo constituye la armazón lingüística y sensible de su reflexión, cuya riqueza presenta aquí Vincent Berthelier e insiste en la singularidad de la escritura de Marx.

Introducción

No todo el mundo ha tenido al serte de leer a Karl Marx, pero ¿quien no tiene en mente su figura, la de un hombre de mirada serena, ennoblecida por la edad y que luce una barba blanca monumental? Esta barba, realzada por un bigote que sigue siendo negro, evoca fácilmente la de un patriarca bíblico o de un papa Noel venido a ofrecer a la humanidad un mañana mejor (la expresión no es suya, dicho sea de paso*). ¡Una portada reciente de la revista alemana Der Spiegel incluso lo representaba como un hipster con los brazos llenos de tatuajes! [1].

En la segunda mitad del siglo XIX a los hombres les gusta llevar barba: pesemos en Bakunin, Victor Hugo o en nuestros presidentes olvidados de la Tercera República. ¿Qué interés tiene, por tanto, detenerse en la de Marx, por imponente que sea? Veamos primero una anécdota: en febrero de 1882 el anciano Marx desembarca en Argel, donde tiene previsto quedarse por motivos de salud. En abril escribe a su amigo Friedrich Engels: «Debido al sol me he desembarazado de mi barba de profeta y de mi melena pero, como mis hijas me prefieren con ellas, me hice fotografiar antes de sacrificar mi cabellera al altar de un barbero de Argel» [2]. Así pues, la imagen del «profeta» barbudo es el último cliché que Marx dejó deliberadamente a la posteridad un año antes de morir en 1883.

Viendo su mirada sonriente y su aire bonachón en esa foto, resulta difícil creer que se tomara en serio el papel de «señor profeta», como se llama a sí mismo en otra carta [3]. Los amantes del psicoanálisis podrán comentar la castración simbólica que representaba ese afeitado y la función reparadora de aquella foto que, de todos modos, no estaba destinada a salir del ámbito familiar. Los historiadores constatarán que los retratos de Marx exhibidos por la propaganda de los «socialismos reales» son mucho más austeros [4], pero durante mucho tiempo han inspirado la iconografía y la simbología revolucionaria: ¿acaso la CIA no organizó una operación especial para atentar contra la barba de Fidel Castro? [5].

Las características capilares del ciudadano Karl Marx parecen contingentes, anecdóticas, insignificantes y, sin embargo, es la primera imagen que se tiene de él y también la que percibían las muchas personas a las que recibía en su casa de Londres. Kautsky, el futuro dirigente de la socialdemocracia alemana, destacaba la diferencia entre el dandi Engels, «siempre de punta en blanco», y Marx, «muy digno patriarca», pero poco atento a las convenciones [6]. No sin razón Deleuze invitaba a imaginar a «un Marx filosóficamente lampiño» [7]. La barba abundante, símbolo a la vez de sabiduría, virilidad demiúrgica y rebeldía, era parte integrante de Marx, de los papeles que desempeñaba o pretendía desempeñar, de la impresión exterior que deseaba dar, de su forma de ser; en definitiva, de su estilo.

La apuesta que hago en este libro es tomar tan en serio como sea posible el estilo de Marx; no tanto el estilo exterior del hombre [8], que ya ha sido ampliamente comentado por los testigos y los biógrafos de la época, sino el estilo de su obra. La manera de escribir de Marx podría parecer insignificante en comparación con sus ideas, conceptos y compromisos, y, sin embargo, al leer a Marx lo que primero nos llega son palabras, frases, giros e imágenes.

Este trabajo tiene una triple función. En primer lugar, dilucidar lo mejor posible las relaciones entre letra y pensamiento, y discernir hasta qué punto el estilo de Marx es el mero producto de los hábitos literarios de su entorno y su época o, por el contrario, el esqueleto inseparable de su carne teórica. De hecho, algunas de las fórmulas más memorables del pensador provienen de otros: «La religión es el opio del pueblo» (proviene de Kant y Hegel [9]); «los grandes acontecimientos históricos se repiten dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa» (de Hegel y Engels), etcétera. En ello no hay nada ofensivo para el marxismo, que es un ataque sin piedad al individualismo metodológico y es natural que el estilo de Marx sea el producto de su entorno, más que la invención singular de un individuo genial.

A continuación, se trata de rehabilitar la escritura de Marx, mucho menos cargante de lo que algunos pretenden. Pienso, entre otros, en el dislate de [el humorista francés] Pierre Desproges: «¿Han tratado de leer El capital? Es un tostón. ¿El capital? Es como la guía de teléfonos, se pasan tres páginas y se desconecta [10]». Ahora bien, también es gracias a su fuerza verbal por lo que un libro como El manifiesto comunista es uno de los más leídos del mundo.

Por último, este libro quiere ofrecer a las lectoras y lectores franceses una síntesis de los estudios existentes sobre el tema. En efecto, no es un tema nuevo, pero casi ninguno de los textos consagrados a él están disponibles en francés, a excepción de un artículo bastante antiguo de Franz Mehring sobre la metáfora, otro más sustancioso de Marc Angenot y Darko Suvin sobre El manifiesto comunista, de una nota de Alain Lhomme que traza las pistas de una estilística marxiana [11], y los diferentes prefacios a las obras de Marx que a veces mencionan los rasgos lingüísticos de sus tratados económicos o de su correspondencia [12]. El público francés no tiene acceso a la monografía esencial (aunque un tanto anticuada) de Ludovico Silva que, sin embargo, se ha traducido a varias lenguas y últimamente al inglés [13], ni al compendio de Siegbert S. Prawer sobre Marx y la literatura mundial [14], ni a las recopilaciones colectivas [15] y las decenas de artículos publicados en el mundo anglosajón y en Alemania (incluso en la antigua RDA), que se mencionarán en la bibliografía al final del volumen.

¿No corre esta empresa peligro de reducir a Marx, su compromiso revolucionario y su crítica radical de las relaciones sociales capitalistas a problemas literarios, a florituras estéticas en el peor sentido del termino? ¿No es neutralizar El capital proponer leerlo como una novela victoriana, una novela policíaca, una reescritura de Dante o de Tristram Shandy? [16]

«Leer Elcapital como literatura es similar a leer la Biblia como literatura: el texto ha sido tratado como escritura santa durante tanto tiempo y por parte de tantas personas que ese planteamiento suscita una profunda desconfianza en determinados medios, sobre todo si se considera la vieja desconfianza respecto al análisis “formalista” por parte del propio marxismo» [17].

Del mismo modo que los museos occidentales ahora exhiben sin temor el arte soviético, que durante mucho tiempo se criticó por su fealdad y su kitsch, saludar las cualidades estilísticas de Marx parecería el último homenaje del vicio a la virtud y de la burguesía a la subversión convertida en algo inofensivo.

Frente a este peligro, yo mencionaría la hipótesis que guió a Prawer: a las tres fuentes del marxismo que menciona Engels (la filosofía alemana, el socialismo francés y la economía inglesa) se podría añadir la literatura clásica [18]. Marx, que de hecho fue un gran lector de Cervantes, Shakespeare, Heine o Balzac, nunca descuidó ni la literatura (recordemos sus intentos como poeta, sobre los que no me detendré [19]) ni las cuestiones de estilo. Aunque desprecia a los charlatanes, a los «estilistas pretenciosos» [20] y la palabrería, no por ello dejaba de ser un riguroso censor, que enmienda el estilo de sus colaboradores y el suyo cuando dirige un periódico, y que se mofa del de sus adversarios cuando es panfletario (capítulos enteros de La sagrada familia, sin duda no los más interesantes, están formados por críticas de este tipo).

Dejando de lado estas costumbres puristas heredadas de su educación [21], si la dimensión literaria emerge con tanta fuerza de la obra de Marx a poca atención que se le preste, es porque su estilo acompaña constantemente, incluso precede al pensamiento. En su escritura, en sus formulaciones, en sus imágenes hay ya un razonamiento implícito, que no siempre se revela plenamente y que quizá oculta algunos de los nudos e impensados de la filosofía marxiana. Si, con todo, esta hipótesis no se confirmara o no convenciera, esta obra siempre habrá propiciado que ilustrados y dandis lean a Marx, algo que no puede hacerles daño alguno.

Plan de la obra

El primer capítulo trata del material mismo con el que se forja el estilo: el lenguaje o, más bien, los lenguajes, de Marx. Los siguientes capítulos, que están dedicados a los rasgos estilísticos más destacados de su obra, se organizan por figuras siguiendo la tradición retórica: figura de construcción (inversión y repetición), de enunciación (cita y polifonía), de pensamiento (ironía) y de sentido (metáforas). Por la naturaleza de los rasgos de estilo abordados se comprenderá que el estudio estilístico de un escritor en lengua extranjera sea de hecho un obstáculo muy secundario. El último capítulo ampliará la perspectiva a la estructura general de las obras y a los tipos de lectura que abordan. Dado que el pájaro de Minerva solo agita las plumas al caer la noche, al final de la obra volveré sobre qué se debe entender por estilo (una noción cuya eminente plasticidad pide un enfoque inductivo) y sobre qué significa convertirlo en el de Marx.

Extracto del capítulo 5: El velo, el escenario, el topo: algunos rodeos metafóricos

El pensamiento subterráneo

En El 18 Brumario Marx ofrece, además de un análisis del golpe de Estado, un complemento de su teoría de la revolución : la revolución no es solo la consecuencia de una evolución de las fuerzas productivas que entran en contradicción con los marcos sociales anteriores, la llevan a cabo actores que desempeñan un papel sacado de un imaginario colectivo, a veces preexistente (los revolucionarios de 1789 desempeñan el papel de los romanos de la República) y a veces por inventar todavía, como es el caso de la revolución comunista que está por llegar. Como sus papeles están todavía por escribir, la revolución emprende caminos tortuosos para alcanzar su meta y a veces parece equivocarse de camino o avanzar a ciegas. Marx lo ilustra con una imagen prosaica: el topo. En este caso la revolución de 1848 parece haber reforzado al poder del ejecutivo llevando a Bonaparte al poder; pero el topo simboliza el trabajo invisible de zapa que la revolución ha llevado a cabo:

«[La revolución] lleva a la perfección el poder ejecutivo, lo reduce a su más pura expresión, lo aísla, se enfrenta con él, como único blanco contra el que debe concentrar todas sus fuerzas de destrucción. Y cuando la revolución haya llevado a cabo esta segunda parte de su labor preliminar, Europa se levantará, y gritará jubilosa: “¡bien has hozado, viejo topo!”»[22].

La imagen del topo está tomada de Shakespeare, del primer acto de Hamlet: el fantasma del rey asesinado, que pide venganza, aparece varias veces en diferentes lugares del escenario, como si se desplazara bajo el suelo [23]. La réplica de su hijo Hamlet es una intrusión de lo cómico en la tragedia, lo mismo que en el caso de Marx es una intrusión del optimismo revolucionario en un momento de desconcierto político.

En un discurso pronunciado en 1856 en el banquete del People’s Paper encontramos otra aparición del topo [24]. Al hablar de las revoluciones de 1948 el discurso vuelve sobre un enigma perturbador: la coexistencia entre las formidables revoluciones de la ciencia y de la técnica por una parte, y, por otra, el embrutecimiento de los trabajadores modernos y la impresión de decadencia generalizada que se desprende de ello.

«Algunos pueden lamentarse a este respecto; otros pueden desear desembarazarse de las artes modernas para desembarazarse de los conflictos modernos. O, incluso, pueden imaginar que hay que completar un progreso significativo en la industria con un regresión igual de significativa en política. Por nuestra parte, no nos engañamos sobre la forma del espíritu audaz que sigue marcando todas estas contradicciones. […] En los signos que desconciertan a la clase media, a la aristocracia y a los pobres profetas de la regresión encontramos a nuestro viejo amigo Robin Goodfellow, el viejo topo que tan rápido puede trabajar en la tierra, ese valioso pionero, la Revolución» [25].

El topo es de nuevo una metáfora de la Revolución, cuya obra subterránea va contra los signos aparentes. Es una metáfora hegeliana no solo porque Marx la toma de Shakespeare vía Hegel [26], sino porque de forma más amplia el topo ilustra la marcha de la historia, que progresa, pero progresa a ciegas, de forma discontinua, con aparentes retrocesos (como en Hegel). Pero al contrario de Hegel, que vincula el topo con imágenes más nobles, Marx la lleva a lo prosaico. De ahí viene la mezcla de referencias: se parte de la tragedia de Hamlet para llegar al bromista Puck (Robin Goodfellow) de El sueño de una noche de verano.

Para Peter Stallybrass la imagen cómica del topo es una manera de resolver simbólicamente un problema teórico: por un aparte, las revoluciones se hacen a partir (de las costumbres) del pasado; por otra, la revolución proletaria, acontecimiento puro y ruptura radical con el orden presente, es irrepresentable. La solución que encuentra Marx es, por tanto, reproducir el gesto subversivo de Hamlet y cambiar la vestimenta antigua por una forma irreverente. Del mismo modo que Hamlet es el retrato de su padre (que se le aparece en su vestimenta más digna, con armadura), pero que se refiere a él llamándolo «viejo topo», la revolución proletaria adopta la forma de un topo y un diablillo, dos figuras de la indeterminación [27].

El topo merece que nos detengamos en él, no solo porque es una manera optimista, irreverente y hegeliana de representar la revolución, sino porque proporciona un modelo mucho más amplio para pensar la historia, la economía o las ciencias:

«[…] la marcha histórica de todas las ciencias solo conduce hacia sus verdaderos puntos de partida a través de gran cantidad de pasos en zigzag. A diferencia de otros arquitectos, la ciencia no solo traza castillos en el aire, sino que presenta también algunos pisos habitables del edificio, antes aún de asentar su piedra fundamental» [28].

Estamos muy lejos aquí de la metáfora arquitectónica fija y binaria de la base y la superestructura, pero no tan lejos del topo que excava su laberinto por debajo de los posibles cimientos [29]. Un poco más adelante en la Contribución la ciencia pasa de comparada a comparadora, pero siempre según el mismo esquema subterráneo:

«Del mismo modo que la química surgió a espaldas de los alquimistas mientras estos intentaban hacer oro, así a espaldas de los poseedores de mercancías mientras estos persiguen a la mercancía en su imagen hechizada se abren las fuentes de la industria y el comercio universales» [30].

El progreso científico por medio del cual una falsa ciencia se convierte en una ciencia tiene algo de mágico, de alquímico; lo mismo ocurre con el hecho de que la acumulación de oro suscite el mercado mundial, antes incluso de ser una moneda mundial. Marx analiza no solo unas ilusiones que tienen una eficacia social, sino también unos procesos invisibles que se escapan a quienes los llevan a término. Incluso la teoría del valor de Marx, este valor siempre presente y activo en las relaciones económicas, sin manifestarse nunca directamente en los precios visibles, tiene que ver con este pensamiento subterráneo. Comentado abundantemente como alegoría de la revolución y marca del teologismo de Marx [31], el topo es, sobre todo, la alegoría de un pensamiento materialista y dialéctico que se distingue del empirismo.

Notas:

* N. de la t: se refiere a la expresión “lendemains qui chantent”, literalmente “mañanas que cantan”, utilizada por primera vez por el poeta francés Paul Vaillant-Couturier.

[1] « Hatte Marx doch recht? », Der Spiegel, n° 1, 2023.

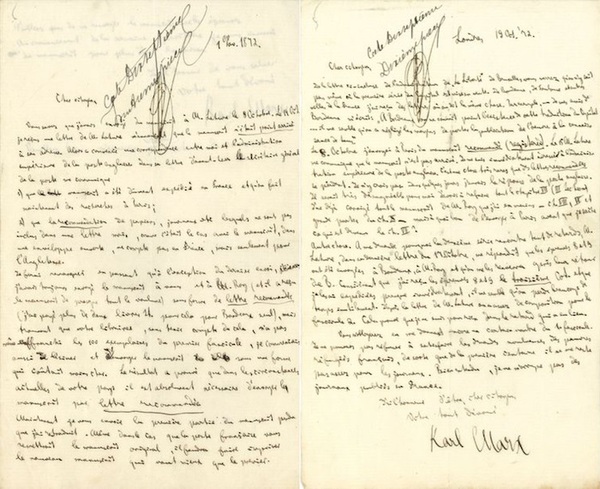

[2] Carta a Engels del 28 de abril de 1882, citada por Marcello Musto, Les Dernières Années de Karl Marx: une biographie intellectuelle 1881-1883, A. Burlaud (trad.), París, Presses universitaires de France, 2023, p. 218.

[3] Carta a Engels del 27 de junio de 1867, en Karl Marx y Friedrich Engels, Correspondance, G. Badia y J. Mortier (trad.), París, Éditions sociales, 1981, t. VIII (enero de 1865-junio de 1867), p. 401.

[4] Marcello Musto, Les Dernières Années de Karl Marx, op. cit., p. 218 [traducción al castellano Los últimos años de Karl Marx, Debate, 2025, traducido por Juan Rabasseda Gascón, T de Lozoya]. A modo de comparación, véase el busto que le hizo su bisnieto, el escultor Karl-Jean Longuet, que forma parte de la misma mitología del genio de frente fértil y mirada visionaria.

[5] François Bougon, «Ces 638 fois où la CIA a voulu se débarrasser de Fidel Castro», Le Monde, 26 de noviembre de 2016.

[6] Citado por Marcello Musto, Les Dernières Années de Karl Marx, op. cit., p. 40.

[7] Gilles Deleuze, Différence et répétition, París, Presses universitaires de France, 1968, p. 4.

[8] Giorgio Agamben elaboró una de las concepciones extraliterarias del estilo más interesantes, «Per un’ontologia dello stile», en L’uso dei corpi, Vicence, Neri Pozza, 2014, p. 286-297. Encontramos una reformulación en Marielle Macé, Styles: critique de nos formes de vie, París, Gallimard, 2016. Véase también la idea de «postura» en Jérôme Meizoz, L’œil sociologue et la littérature, Ginebra, Slatkine Érudition, 2004.

[9] Véase Paul Clavier, «La religion, opium du peuple? La réfutation pratique de la religion selon Karl Marx», in C. Bouriau, Y. Meessen y F. Larminach (dir.), Philosophie et religion: nouvelles approches, Nancy, Éditions de l’université de Lorraine, 2023, pp. 35-47.

[10] Pierre Desproges, Textes de scène, París, Seuil, 1988, p. 62. Véase infra, capítulo 7.

[11] NB : según es costumbre, utilizaré «marxiano» para lo que se refiere directamente al propio Marx y «marxista» en referencia al marxismo como corriente política e ideológica.

[12] Franz Mehring, «Karl Marx et l’allégorie», in D. Riazanov (dir.), Karl Marx, homme, penseur et révolutionnaire, París, Éditions sociales internationales, 1928, p. 64-69 ; Marc Angenot y Darko Suvin, «L’implicite du manifeste: métaphores et imagerie de la démystification dans le “manifeste communiste”», Études françaises, vol. 16, no 3-4, 1980, p. 43-67 ; Alain Lhomme, «Le style de Marx», Question Marx, on line, 27 de enero de 2012. En lo que se refiere a los prefacios, se pueden mencionar los de los editores de Karl Marx y Friedrich Engels, Correspondance, G. Badia y J. Mortier (trad.), facsímil de los dos primeros volúmenes, París, Les éditions sociales, 2019, tomos 1 y 2 (1835-1851), de Karl Marx, Contribution à la critique de l’économie politique, G. Fondu y J. Quétier (trad.), París, Les éditions sociales, 2014, p. 17-24, de Karl Marx, Le Capital. Critique de l’économie politique, livre 1 (1867), J.-P. Lefebvre (trad.), París, Les éditions sociales, 2022, o los muchos del Manifiesto: por Émile Bottigelli (Karl Marx y Friedrich Engels, Manifeste du parti communiste (1848), G. Raulet (éd.), É. Bottigelli (trad.), París, Flammarion, 1999), por Umberto Eco (Karl Marx y Friedrich Engels, Le Manifeste du parti communiste, F. Brière (trad.), París, 10/18, 2004), o últimamente por Éric Vuillard (Karl Marx y Friedrich Engels, Manifeste du parti communiste (1848), G. Cornillet (trad.), París, Les éditions sociales, 2023).

[13] Ludovico Silva, El estilo literario de Marx, México, Siglo XXI, 1971. Traducción al inglés: Ludovico Silva, Marx’s Literary Style, P. B. Núñez (trad.), Londres, Verso Books, 2023.

[14] Siegbert S. Prawer, Karl Marx and World Literature, Londres, Oxford University Press, 1976.

[15] Citemos sobre todo Samir Gandesha y Johan F. Hartle (dir.), Aesthetic Marx, Londres, Bloomsbury Academic, 2017 ; Michael Bies et Elisabetta Mengaldo (dir.), Marx konkret: Poetik und Ästhetik des Kapitals, Göttingen, Wallstein Verlag, 2020.

[16] Véase Anna Kornbluh, « London, Nineteenth Century, Capital of Realism: On Marx’s Victorian Novel », en Realizing Capital, Nueva York, Fordham University Press, 2014, pp. 113-136, William Clare Roberts, Marx’s Inferno: The Political Theory of Capital, Princeton, Princeton University Press, 2017 y Francis Wheen, Marx’s Das Kapital: a biography, Londres, Atlantic, 2006, p. 42. En el caso de la novela policíaca, la sugerencia (mucho más pertinente) la hizo Alix Bouffard en el programa de France Culture « Grande traversée: Karl Marx l’inconnu» (episodio 4: «Dans l’antre du Capital»), 23 de julio de 2020.

[17] Duncan Large, «Karl Marx’s Shandean Humour: Scorpion und Felix and its Aftermath», en K. Viewig, J. Vigus et K. M. Wheeler (dir.), Shandean humour in English and German literature and philosophy, Londres, Routledge, 2013, p. 110-123.

[18] S. S. Prawer, Karl Marx and World Literature, op. cit., p. 82.

[19] Véase Karl Marx, Poésies, H. Fleury, É. Lohr y G. Lohr (trad.), Montreuil, l’Insomniaque, 2014 y Marcel Ollivier, Marx et Engels poètes romantiques, París, Spartacus, 2014.

[20] A propósito de Chateaubriand, en su carta a Engels del 26 de octubre de 1854 (Karl Marx y Friedrich Engels, Correspondance, G. Badia et J. Mortier (éd.), París, Éditions sociales, 1974, t. IV (julio de 1853-junio de 1857), p. 168).

[21] Sobre Marx purista, véase lo que dice Liebknecht (Paul Lafargue y Wilhelm Liebknecht, Souvenirs sur Marx, París, Éd. du Sandre, 2008, p. 37-39).

[22] Karl Marx, Le Dix-Huit Brumaire de Louis Bonaparte, op. cit., p. 187. [N. de la t.: Tomamos la traducción de esta cita de la edición de la Fundación Federico Engels, https://aulavirtual4.unl.edu.ar/pluginfile.php/7094/mod_resource/content/1/18_brumario_de_luis_bonaparte_Karl_Marx_.pdf]

[23] Hamlet : «Well said, old mole ! Canst work i’ th’ earth so fast ? / A worthy pioner ! » (acto I, escena 5, en William Shakespeare, Hamlet, Harold Jenkins (éd.), Londres, Thomson Learning, 2005, p. 225.).

[24] Dejando de lado su uso en los manuscritos preparatorios de la tesis de Marx: «el topo del verdadero saber filosófico que nunca deja de trabajar» (Karl Marx, Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure, J. Ponnier (trad.), Burdeos, Ducros, 1970, p. 198).

[25] Karl Marx, «Fourth Anniversary Banquet of The People’s Paper», art. cité. La traducción es mía.

[26] En Hegel (en Leçons sur l’histoire de la philosophie, III, 3, ch. E : « Résultat final »), el topo es una imagen del Espíritu, Véase Martin Harries, «Homo Alludens: Marx’s Eighteenth Brumaire», New German Critique, no 66, 1995, p. 35-64 ; David Farrell Krell, «The Mole: Philosophic Burrowings in Kant, Hegel, and Nietzsche», boundary 2, vol. 9/10, 1981, p. 169-185 ; Margreta de Grazia, «Teleology, Delay, and the “Old Mole”», Shakespeare Quarterly, vol. 50, no 3, 1999, p. 251-267.

[27]P eter Stallybrass, « “Well grubbed, old mole”: Marx, Hamlet , and the (un)fixing of representation », en J. E. Howard et S. C. Shershow (dir.), Marxist Shakespeares, Londres, Routledge, 2000, p. 16-30. Para Martin Harries, este dilema se resuelve mediante la alusión: «Marx recomienda olvidar el pasado, pero el lenguaje de esta recomendación proporciona una incitación indirecta a indagar las fuentes históricas de este lenguaje. La alusión obliga a reconocer los usos que un discurso encuentra en el pasado, o incluso la genealogía de una frase» (Martin Harries, « Homo Alludens », art. cité, p. 61)

[28] Karl Marx, Contribution à la critique de l’économie politique, op. cit., p. 98. [N. de la t.: Tomamos la traducción de esta cita y de la de la nota [30] de la edición de SXXI Editores, 2008, https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/92_Marx_Contribución-a-la-crÃtica.pdf]

[29] En Kant las galerías de topo de la metafísica impiden levantar un edificio filosófico sólido (Critique de la raison pure, « Dialectique transcendentale. Des idées en général »).

[30] Karl Marx, Contribution à la critique de l’économie politique, op. cit., p. 183.

[31] Daniel Bensaïd, « Revolutions: Great and Still and Silent », en Mike Haynes y Jim Wolfreys (dir.), History and Revolution. Refuting revisionism, Londres, Verso, 2007.

Texto original: https://www.contretemps.eu/style-marx-extrait-vincent-berthelier/

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.