Para los lectores y estudiosos de la obra de Manuel Sacristán.

Para Paco Fernández Buey (1943-2012), in memoriam et ad honorem.

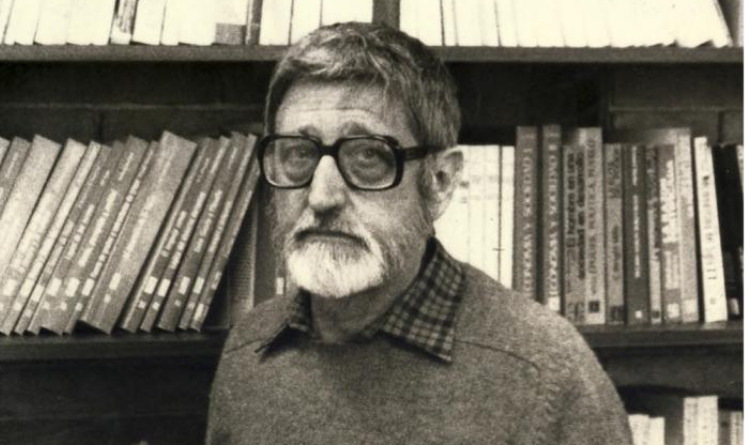

Hoy, 27 de agosto de 2025, hace 40 años del fallecimiento de Manuel Sacristán, uno de los grandes filósofos españoles del siglo XX, una de las cimas del marxismo español, iberoamericano y europeo. El próximo 5 de septiembre recordaremos el primer centenario de su nacimiento. ¿Qué queda, qué quedará de su obra, de su praxis?

Si las cosas no empeoran más y seguimos amando, pensando y luchando a lo largo de este siglo, el Siglo de la Gran Prueba en el decir de uno de sus grandes discípulos, Jorge Riechmann, de la praxis del traductor de Gramsci y Quine queda y quedará su inquebrantable compromiso con los más vulnerables; su decisiva participación en la lucha antifranquista desde posiciones comunistas democráticas a lo largo de más de dos décadas; sus 23 años de militancia en el duramente perseguido partido de los comunistas españoles y catalanes (PSUC-PCE), del que fue dirigente durante unos 15 años, tras renunciar a una plaza de profesor en el Instituto de Lógica Matemática y de Fundamentos de la Ciencia de la Universidad de Münster (Westfalia) donde estudió entre 1954 y 1956.

Queda y quedará su apoyo a las luchas mineras asturianas (recordemos a Rafael González, minero asesinado en 1963, a los 36 años) y a muchas otras luchas obreras; su firme y arriesgada protesta (en compañía de muy pocos) contra el vil asesinato de Julián Grimau; su decisiva participación en la formación del SDEUB (Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona); su radical rechazo de la invasión de Checoslovaquia y del aplastamiento de la Primavera de Praga por las tropas del Pacto de Varsovia (“veremos cosas peores”, señaló con trágico acierto); su equilibrado balance crítico de las luchas (no solo parisinas) de Mayo del 68; su participación en el encierro de Montserrat en protesta por las condenas a muerte del juicio de Burgos.

Quedará, debe quedar también, la indignación de los estudiantes antifranquistas y la ciudadanía democrática por sus dos expulsiones universitarias, por el maltrato que sufrió a lo largo de años y años, por la represión a la que fue sometido. Era un rojo, lo trataron como tal. Pero nunca lograron doblegarle.

Seguiremos recordando su decidida participación en la lucha de los profesores no numerarios, su apoyo a la lucha de maestros y profesores de secundaria, sus clases de alfabetización de adultos en la parroquia de Can Serra (L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona), su coraje político y su protagonismo en la (polémica) constitución de la federación de enseñanza de CC.OO., en las luchas antinucleares de los años setenta y ochenta (fue miembro del Comité Antinuclear de Cataluña, CANC), en la lucha ecologista en general, en la lucha pacifista y antimilitarista, y especialmente en la movilización antiotánica (¿Quién ha podido olvidar su “La OTAN hacia dentro”?). También su apoyo a la lucha feminista (mientras tanto fue, sigue siendo, una revista rojo-verde-violeta), sus documentadas y sentidas críticas a las posiciones defendidas por la izquierda institucional durante los años de la transición política española, sus certeras críticas al estalinismo, su concepto fuerte, no demediado, de democracia y de las libertades ciudadanas y obreras, la autenticidad y veracidad de su autocrítica: “En Lukács, como en cualquier comunista inteligente, crítica del estalinismo es autocrítica, porque no es sensato creerse insolidario de treinta años del propio pasado político, aunque uno tenga sólo veinte”.

Manuel Sacristán, como dijera Brecht y cantara Silvio Rodríguez, fue un imprescindible, y es justo y razonable que le sigamos considerando como tal. Una muy activa y arriesgada vida militante y filosófica contra la barbarie, una larga trayectoria de lucha guiada por la conquista de una Humanidad libre, justa, fraterna y ecológicamente sostenible. Paco Fernández Buey, discípulo, amigo y compañero suyo en mil combates, lo ha expresado así: “Nunca conocí otro maestro igual: tan riguroso en las cosas del conocimiento y tan desprendido en la entrega a ideales colectivos. Acababa entonces de leer el barojiano árbol de la ciencia y su figura se me antojaba como una síntesis de filósofo y biósofo”. Sacristán, añadía el autor de Marx (sin ismos), “fue un marxista que en su obra trató siempre de complementar conocimiento científico y pasión ético-política. Y lo hacía, buscaba complementar estas dos cosas, con espíritu didáctico o pedagógico, con la intención de servir a los otros, a los anónimos, a los sin nombre, a los de abajo”.

De esas arriesgadas prácticas que conllevaron vigilancia, controles, detenciones, encarcelamientos y sufrimiento surgieron textos y reflexiones esenciales para las tradiciones emancipatorias, para la lucha antifranquista, para la cultura democrático-socialista (nunca fue Sacristán un marxista teórico sin praxis; “no hay marxismo de mera erudición” escribió). Por ejemplo: “Para leer el Manifiesto comunista” (con la colaboración de Giulia Adinolfi, su esposa, y Pilar Fibla), “Tres notas sobre la alianza impía”, “Studium generale para todos los días de la semana”, “Por una universidad democrática”, “’El diálogo’: consideración del nombre, los sujetos y el contexto”, “La universidad y la división del trabajo”, “Amb tots los bons que em trob en companyia (Raimon 1959-1973)”. Muchos otros.

Es tarea nuestra que estas aristas prácticas, esenciales en su estar en el mundo, no se vayan desdibujando con el tiempo (¡nuestra memoria no suele acuñar bien sus monedas!), porque Sacristán, como su amado Gramsci (“alguien digno de amor”, escribió; también él lo era) y muchos de sus amigos y discípulos y amigos (Paco Fernández Buey, Toni Domènech, Juan-Ramón Capella, Jacobo Muñoz, Víctor Ríos, Miguel Candel, Félix Ovejero, Joaquim Sempere, Manolo Monereo, Manuel Cañada y muchos otros y otras), fue un agudo filósofo de la praxis, en el sentido por él mismo señalado en una nota al pie de página de “El filosofar de Lenin”: “… que la descripción de Althusser es formal, que se trata de saber en qué consiste la nueva práctica, y que para esa pregunta los marxistas de la “prassi” tenían precisamente una respuesta de interés: el filosofar del marxismo es el filosofar de la práctica marxista (en genetivo subjetivo, no objetivo: de la práctica, no sobre la práctica), práctica que se caracteriza por su excepción de ideología, por ser un modo de “liberarse de la filosofía sustantiva”, como decía Labriola.”

De nosotros (y de los “por venir”), depende que no habite el olvido en esta cara esencial del rico y sólido poliedro (excelente metáfora de Xavier Juncosa) que el traductor del Anti-Dühring representa. Sacristán fue capaz de alimentar ininterrumpidamente y en duras circunstancias la necesaria llama resistente de siempre.

De su obra teórica, mucha de ella no estrictamente teórica como se ha señalado, habría que decir aquello que él mismo dijera de Heinrich Scholz, uno de sus pocos maestros: “Personalidad muy rica, Scholz deja tras de sí una obra verdaderamente considerable, cuya parte no escrita -los discípulos, el Instituto de Münster y la red de relaciones que supo establecer con otros centros de la lógica simbólica o matemática- sobrepasa sin duda la importancia ya muy respetable de su legado literario.” Lo mismo en su caso, con sus variantes singulares. Su aportación rebasa con mucho lo que hay (que no es poco ni menor) en sus libros, ensayos, notas y artículos publicados (o pendientes de publicar). Muchos de quienes escribieron sobre él en los días que siguieron a su muerte reconocieron haber aprendido de él tanto en lo que escribía cuando en lo que hacía y en el trato personal. Paco Fernández Buey y Félix Ovejero han remarcado este punto con toda razón.

Empero, no ha habido ni habrá, hablando propiamente, “sacristanismo”, “paradigma Sacristán”, “cosmovisión Sacristán”, “escuela Sacristán”. No existe ningún “sistema filosófico” (en la acepción clásica del concepto) a él atribuible que hayamos heredado. Nunca fue ese el objetivo de su filosofar. El traductor de El Capital no nos ha dejado una ética, una estética, una lógica, una metafísica, una ontología,…

Pero queda -y debe quedar- su impecable rigor intelectual, su estilo filosófico, su método de estudio y análisis, su pasión por la verdad y el conocimiento, su incansable labor socrática (Joaquim Sempere), su agudeza crítica, su “saber leer”, su ser y estar filosóficos (“Por muy dentro que que se encuentre de una tradición, el filósofo digno de ese nombre escribe precisamente para alterarla en mayor o menor medida, para añadir temática, o para rectificar puntos del método de ella, o para someter a examen crítico su modo de validez, su capacidad de evolucionar, etc”), sus ideas sobre modos de vida alternativos, sobre formas del buen vivir (Epicuro fue filósofo cercano), su racionalismo documentado y atemperado (“el hecho de que la lógica misma haya descubierto y demostrado los límites o la inviabilidad de una realización universal del programa algorítmico, en su forma clásica, es más un éxito que un fracaso de la actividad capaz de tal resultado.”), su lucha ininterrumpida contra las diversas formas de irracionalismo, sus nunca olvidadas aproximaciones a la vida y obra de Antonio Gramsci (con el excepcional trabajo de edición de Albert Domingo Curto), sus neologismos: letrateniente, tontiastuto, cultiprofundo, tonitruante, remurimiento, sus ricas aportaciones a los conceptos de práctica y dialéctica, y la ausencia de idealización al hablar de la relación entre la Naturaleza y el ser humano (también él Naturaleza).

También su concepción práxica, nada dogmática ni sectaria ni conservadora, de la tradición: “No se debe ser marxista (Marx); lo único que tiene interés es decidir si se mueve uno, o no, dentro de una tradición que intenta avanzar, por la cresta, entre el valle del deseo y el de la realidad, en busca de un mar en el que ambos confluyan”; su reflexión sobre el marxismo como una religión obrera: “el marxismo ha sido y es mucho más una religión que una ciencia. Esto es obvio, obvio para cualquiera que tenga dos ojos y quiere mirar. La aplastante mayoría de los militantes marxistas ha sido fiel de una religión. No han sido cultivadores fríos de unos teoremas”; su ampliación y renovación de la teoría (y de la praxis) marxista; la rectificación de erróneas ideas emancipatorias como la aspiración a un comunismo de la abundancia; su concepción del filosofar como un enfrentamiento reflexivo y comprometido con la realidad y la vida, como reflexión crítica ininterrumpida sobre la naturaleza y la sociedad entendidas como un todo.

Quedará, debe quedar un Sacristán epígono de Sócrates si se quiere, fuertemente asentado en una amplia y larga tradición filosófica. Quedará su vida de filósofo, su filosofar sobre la vida (Félix Ovejero, Joaquín Miras), su papel de profeta ejemplar (Antoni Domènech), que no de profeta guía, su concepción del socialismo: “El asunto real que anda por detrás de tanta lectura es la cuestión política de si la naturaleza del socialismo es hacer lo mismo que el capitalismo, aunque mejor, o consiste en vivir otra cosa”. Es vivir otra cosa, nos enseñó.

Podremos seguir leyendo, aprendiendo y disfrutando de sus textos de crítica literaria y teatral (Alberti, Wilder, Eugene O’Neill, Sánchez Ferlosio, Goethe, Heine, Brossa, Raimon), de sus interesantes escritos de juventud (personalismo, Simone Weil, Unamuno, Montesquieu, Kant, Husserl), de su tesis doctoral sobre la gnoseología de Heidegger (con su magnífico capítulo de conclusiones), de sus ricas y decisivas aportaciones al desarrollo y consolidación de la lógica y la filosofía de la lógica en España (¡cuánto bien hizo su Introducción a la lógica y al análisis formal!), de sus ricas (y críticas) aproximaciones a la obra de Ortega, de sus anotaciones de lectura (y aforismos) a grandes clásicos de las tradiciones filosóficas marxista y analítica (“¿Por qué ningún gran pensador se acuerda de la ocupación de barrer o eliminar lo barrido?”; “Marx es, como Kant o Freud, iniciador de un camino: está confuso a menudo, perplejo e indeciso sin saberlo.”), de sus observaciones metacientíficas (“No hay theoria que no se prolongue en techné, si es buena teoría. Pero eso es una cosa, y otra que hay que manipular menos y acariciar más la naturaleza. Lo esencial es que la técnica de acariciar no puede basarse sino en la misma teoría que posibilita la técnica del violar y destruir”), de su realismo: ni progresista ni fantasmagórico y siempre con nítida mirada autocrítica: “Me parece [carta a Félix Novales] que, a pesar de las diferencias, ninguna historia de errores, irrealismos y sectarismos es excepcional en la izquierda española. El que esté libre de todas esas cosas, que tire la primera piedra. Estoy seguro de que no habrá pedrea”.

Seguiremos aprendiendo de su reflexión sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores, que tanto agitó (y sigue agitando) las estancadas aguas de la filosofía española de los años sesenta, setenta y posteriores. Quedará (para seguir deslumbrados) su ingente obra de trabajador editorial, su impresionante trabajo de editor –pane lucrando, pero también de grandísima incidencia cultural-, de traductor (90 libros, más de 26.000 páginas, 5.000 de ellas de Lukács). Seguiremos recordando el proyecto OME (Obras de Marx y Engels) que tuvo entre manos y cerebro (12 libros editados de los casi 70 proyectados) y las revistas en las que participó, dirigió en ocasiones, y dejó huella: Qvadrante, Laye, Nuestras Ideas, Quaderns de cultura catalana, Nous Horitzons, Veritat, Materiales, mientras tanto.

Nos quedará la lectura y relectura de sus prólogos imperecederos (sí, fue también un filósofo de prólogos, ¿pasa algo?), de las entrevistas (más que entrevistas muchas de ellas), de sus notas editoriales, de sus textos de intervención política siempre de interés y con buena crítica: sobre libertad y privaticidad, sobre el diálogo entre marxistas y cristianos, sobre la polémica de la austeridad, sobre el aceite de colza, sobre el peligro de las guerras con armamento nuclear, sobre las huelgas de hambre.

Quedarán sus grandes textos sobre la universidad, incluyendo su nunca olvidado “Studium Generale para todos los días de la semana”: “Por todo eso, la única manera de ser de verdad un intelectual y un hombre de lo que Goethe llamó la armonía, de la existencia humana sin amputaciones sociales, es una manera militante; consiste en luchar siempre, prácticamente, realmente, contra la actual irracionalidad de la división del trabajo, y luego, el que aún esté vivo, contra el nuevo punto débil que presenta entonces esa vieja mutilación de los hombres. Y así sucesivamente, a lo largo de una de las muchas asíntotas que parecen ser la descripción más adecuada de la vida humana. Lo demás es utopía, cuando no es interés. Esto, en cambio, es un Studium generale y hasta un vivir general para todos los días de la semana.”

Quedarán también sus clases de Metodología de las ciencias sociales (“una obra de arte”, como dijera Karl Popper de las clases de Moritz Schlick), incluidos sus cursos impartidos en la UNAM: Ignacio Perrotini, Carolina Fortuno y Jorge Moreira fueron tres de sus alumnos. (Algunas de esas clases grabadas y transcritas se están editando en Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales I, II, III). Quedará el vívido recuerdo de su deslumbrante castellano oral, de sus conferencias (cinco de ellas pueden oírse en el material complementario que acompaña a los documentales de Xavier Juncosa, “Integral Sacristán”), conferencias que siguen imborrables en la memoria de muchos y que fueron durante décadas una aportación esencial a la formación ciudadana y universitaria, verdaderos “acontecimientos culturales de masas” muchas veces. Quedarán sus textos de marxista estudioso, agudo, penetrante y crítico (“El trabajo científico de Marx y su noción de ciencia”, “Karl Marx como sociólogo de la ciencia”, ¿Qué Marx se leerá en el siglo XXI?”), sus textos sobre el filosofar de Lenin, sus aportaciones sobre Engels, al que nunca consideró un segundo violín desafinado de la orquesta marxiana (“La tarea de Engels en el Anti-Dühring” es uno de sus grandes clásicos). Nos quedarán, es justo destacarlo, sus pioneras intervenciones sobre temas ecologistas (“Hasta la astronomía y la matemática dan pie a movimientos cuando afectan a la visión del mundo y de la vida. Mucho más una ciencia con componente sociológica evidente, como es la ecología humana”), sus textos pacifistas y antimilitaristas, sus escritos de política socialista de la ciencia, los dedicados a los atisbos ecológicos en la obra de Marx, y a la tradición y los nuevos problemas, su idea de conversión del sujeto transformador. Quedarán sus trabajos sobre Gramsci, Lukács, Labriola, Heller, Harich, Markus, Labriola, Korsch y tantos otros, y esa maravilla filosófica que crece y crece con el tiempo: sus anotaciones a la biografía de Gerónimo editada por S.M. Barrett: “…los indios por los que aquí más nos interesamos son los que mejor conservan en los Estados Unidos sus lenguas, sus culturas, sus religiones incluso, bajo nombres cristianos que apenas disfrazan los viejos ritos. Y su ejemplo indica que tal vez no sea siempre verdad eso que, de viejo, afirmaba el mismo Gerónimo, a saber, que no hay que dar batallas que se sabe perdidas. Es dudoso que hoy hubiera una consciencia apache si las bandas de Victorio y de Gerónimo no hubieran arrostrado el calvario de diez años de derrotas admirables, ahora va a hacer un siglo”.

En fin, como señaló Félix Ovejero, Sacristán fue un sabio, y el sabio “no juega con las ideas. No le vale cualquier idea porque sus ideas rigen su vida y quiere llevar su vida de la mejor manera. Se piensa en serio, como le gustaba decir a Sacristán”.

Además de sabio, Sacristán es también un autor clásico, cada vez más clásico, y, como él mismo dijera de Gramsci, los clásicos merecen no estar de moda nunca y ser leídos siempre y por todos (que así sea siempre en su caso). Con una observación complementaria apuntada por uno de sus grandes discípulos, el más “metafísico” de ellos: “La fidelidad a los clásicos exige recuperar no tanto su letra como su actitud ante el mundo. Al filósofo debe importarle menos saber qué pensaba realmente el Platón histórico que saber pensar hoy la realidad con tanta lucidez como la pensaba Platón, aunque al hacerlo acabemos llevándole la contraria en determinadas cuestiones. Una actitud, pues, más cercana a la de Spinoza o Leibniz que a la de Nietzsche o Heidegger. A los primeros no les movía ningún prurito de fidelidad a los clásicos, con lo que de hecho fueron más respetuosos con ellos que los segundos, cuya reverente exégesis acaba siendo a menudo un mero “llevar el agua a su molino”.” (Miguel Candel, Más allá del ser y el no ser, Barcelona: Néctar editorial, 2024, p. 25). La misma actitud en su caso.

Y hay más: en un decir orteguiano que recordó Victor Sánchez de Zavala tras el fallecimiento de su amigo, también Víctor Méndez Baiges más recientemente en su imprescindible La tradición de la intradición, es una impiedad limitarse a leer a los grandes maestros, de lo que se trata es de imitar sus virtudes. Ortega pensaría probablemente en las virtudes dianoéticas, intelectuales; añadamos nosotros las poliéticas.

La tarea es entonces, si cabe, más difícil, mucho más difícil, porque Sacristán, con excelente sentido del humor incluso en duros momentos de derrota (“hablar y escribir como derrotados con buen humor, con autoironía” dijo en sus últimos años), fue, como recordábamos, en serio, muy en serio. Su hacer, su pensar, su ejemplo, nos hizo, nos hace mejores.

En 1979, en los compases finales de una conferencia sobre una política socialista de la ciencia en la que estaba presente su amigo José María Valverde, recitó unos versos de Guillevic (poeta desconocido entonces para muchos de nosotros) que mucho dicen de su forma de concebir la tradición emancipatoria, su sentido de la vida, la solidez de su militancia:

Nous n’avons jamais dit

Que vivre c’est facile

(No hemos dicho nunca

que vivir sea fácil)

Et que c’est simple de s’aimer...

(ni que sea sencillo amarse...)

Ce sera tellement autre chose

(Pero será todo muy distinto)

Alors. Nous espérons

(Por lo tanto, tenemos esperanza)

P.S.- Pensando sobre el Marx que leeríamos en el siglo XXI, el que fuera dirigente del PSUC-PCE, miembro de CC.OO., del CANC y de los Comités anti-OTAN señaló que una palabra tan camp como «revolucionario» fuera tal vez la que describía más adecuadamente la personalidad del compañero de Jenny von Westphalen, del padre de Tussy Marx, y el asunto central de su obra y de su práctica. Acaso nosotros podemos pensar hoy que esa misma palabra, que sigue siendo tan camp como entonces, acaso más, es una de las que mejor le describe también a él.

Su discípulo Víctor Ríos así lo señaló en la conferencia inaugural (Aula Magna de la UB) de las Jornadas dedicadas a su amigo y maestro en el vigésimo año de su fallecimiento. Y, en mi opinión, dio en la diana, en el centro de la diana, en el corazón del proyecto político-filosófico-vital del que fuera luchador comunista antifranquista, gran filósofo, estudioso marxista adicto a la lógica, director de mientras tanto, ecomunista (Ariel Petruccelli) internacionalista, traductor de El Capital y esposo-compañero de la hispanista italiana Giulia Adinolfi (https://giuliaadinolfi.caladona.org/).

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.