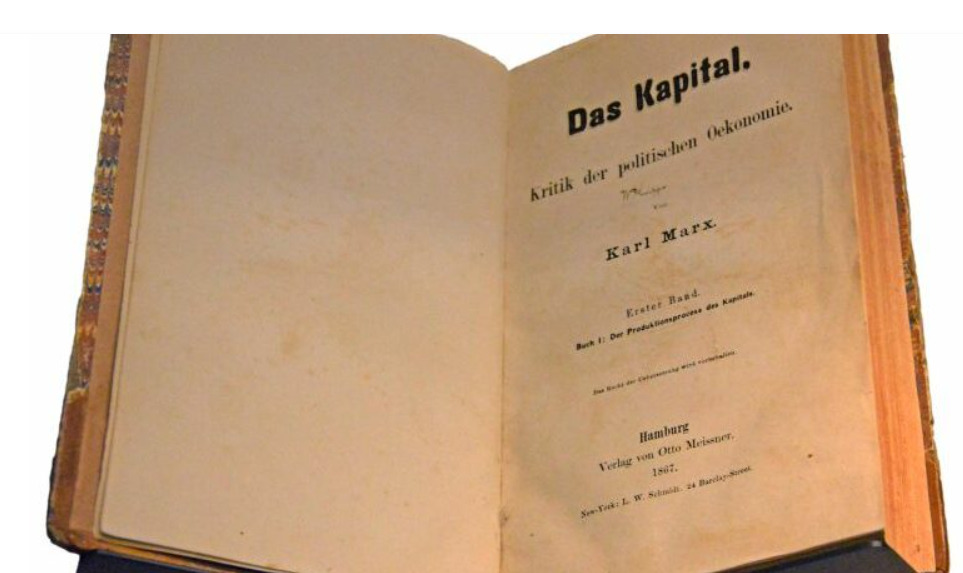

En esta nueva entrega del Centenario Manuel Sacristán Salvador López Arnal reúne tres textos de Manuel Sacristán sobre El Capital, obra traducida por él al castellano.

El Capital fue, sin duda, uno de los clásicos de la tradición más estudiados por Manuel Sacristán. Fue su contribución central a la edición de las OME (las Obras de Marx y Engels). Su estudio, su rica y novedosa interpretación, le acompañó hasta el final de sus días. Basta recordar su conferencia de 1983: «Algunos atisbos político-ecológicos de Marx».

Sacristán tradujo los dos primeros libros de la gran obra marxiana: OME 40, OME 41, primer libro, y OME 42, segundo libro. Dejó a medias, no pudo continuar, la traducción del tercer libro (César Rendueles hizo uso de partes de la traducción en su Antología de El Capital publicada en Alianza).

El proyecto OME tuvo que interrumpirse por «razones de mercado» (falta de ventas desde el punto de vista empresarial). Marx, Engels y otros autores de la tradición dejaron de interesar a un sector de la ciudadanía española de izquierdas. Se impuso el carpe diem mal concebido (la movida), el desencanto, el «cazar ratones» por el método que fuera, el triunfo parcial de la ofensiva antimarxista y anticomunista.

Cuando trabajó para OME con los libros de El Capital, además de las interesantes notas al pie de página que incluyó, anotó detalladamente muchos pasajes del gran ensayo marxiano (y, en parte, engelsiano). Una buena parte de estas notas, no todas, se publicaron en Escritos sobre El Capital (y textos afines), Barcelona: El Viejo Topo, 2004.

En su artículo biográfico de 1973 sobre «Karl Marx» para la enciclopedia Universitas editada por Salvat, observaba Sacristán:

«Desde 1848 hasta casi su muerte, Marx vivirá intensamente los dos planos de su actividad: la fundamentación científica (“el arma de la crítica”) y la acción revolucionaria (“la crítica de las armas”); de 1848 a finales de 1849 está sumido en la agitación que acompaña a la crisis revolucionaria de aquellos años, hasta la derrota. Luego, en el exilio definitivo de Londres, desde 1850, seguirá, tan heroica como sistemáticamente, las investigaciones científicas que culminarán con la edición del volumen I de El Capital en 1867, precedido por la Aportación a la Crítica de la Economía Política en 1859. En estos trabajos completa relativamente Marx la síntesis económica, histórica y político-filosófica que, como visión del conjunto, está presente en el Manifiesto Comunista. Desde 1866 hasta 1872 Marx trabaja en la Primera Internacional (Asociación Internacional de Trabajadores, AIT) y publica algunos de sus textos más interesantes de análisis histórico-político, como, por ejemplo, La guerra civil en Francia».

No se podía dejar de estudiar ninguno de esos textos, sobre todo El Capital, si se quería conocer con detalle «el conjunto de teoremas o “teoría” de Marx, el “marxismo” en el sentido de sistema de proposiciones, a la manera de los tratados científicos. Pero tampoco parece que la enumeración de sus proposiciones científicas en este sentido fuera para Marx lo principal de su obra. Alguna vez que se presentó a Marx una manera de entender su pensamiento que consistía en esa rígida enumeración y en inferencias no menos estrictas de ella, él mismo comentó con disgusto: “Por lo que a mí hace, yo no soy marxista”».

Marx, observa Sacristán, era comunista, no fiel de ninguna escolástica.

«Su comunismo consiguió ser científico, esto es, fundamentado críticamente en el conocimiento de la realidad social disponible en su época. Y el mismo Marx era lo suficientemente científico para saber –y decir incluso en su madurez (por ejemplo, cuando fue conociendo mejor los restos de comunidad aldeana en Oriente y en Rusia)– que sus análisis del Capital se basan en un sector sólo del mundo social, a saber, la historia de la Europa occidental y Norteamérica: “He limitado expresamente”, escribiría el viejo Marx en su célebre carta a Vera Sassulich, “la inevitabilidad de este camino (el estudiado en el Capital) a los pueblos de la Europa del Oeste”».

El pensamiento de Marx no obedecía a las estrictas motivaciones de un científico que no fuera más que un científico.

«El trabajo científico de Marx es la fundamentación de una práctica integralmente social, no parcialmente social como pueden serlo la práctica tecnológica o la artística, las vertientes en que otras actividades científicas –la física, por ejemplo, o la geometría– son también a su modo fundamentación de prácticas. Pronto había sabido Marx que, para entender la importancia de la insurrección de los tejedores silesios en 1844, hacía falta “cierta penetración científica y algo de amor a los hombres”. Por eso pudo decir Wilhelm Liebknecht en su elogio fúnebre de Marx que la obra de éste era tanto una “enseñanza” cuanto una “aspiración”».

Desde ese punto de vista –«no desde el punto de vista respetable, pero diferente, del científico que se esfuerza por forjar sus hipótesis y sacrifica comodidades y descansos por verlas confirmarse»–, se podía entender la resistencia moral de Marx «hasta la autodestrucción física, desde 1850 sobre todo (y en parte ya antes), sin tener una subsistencia simplemente tranquila sino desde el momento, desgraciadamente ya tardío, en que Engels consiguió asegurarle una discreta pensión».

Se recoge aquí una selección de sus aportaciones sobre el clásico marxiano:

- 1. ¿A qué «género literario» pertenece El Capital de Marx?

- 2. La edición catalana de las cartas de Marx y Engels sobre El Capital

- 3. Breve precisión del concepto de capital

¿A qué «género literario» pertenece El Capital de Marx? (Propuesta de una investigación)

N. del editor.- Redactado con motivo del primer centenario de la edición en alemán del libro I de El Capital. Albert Domingo Curto, su editor, comentó que «en origen parece haberse publicado en 1968 en alguna revista universitaria clandestina ciclostilada, probablemente del ámbito de la Facultad de Económicas de la UB», de la que, según parece, solo salió un número (11 de febrero de 1968). Juan-Ramón Capella recuperó una copia del original de manos de Jacobo Muñoz, amigo, colaborador y discípulo de Sacristán, y su contenido fue reproducido en la revista mientras tanto, nº. 66, 1996, pp. 33-37. En 1968, Sacristán impartió una conferencia en el Aula Magna de la UB, con el título «Conmemoración de El Capital», de la que no hemos podido encontrar documentación.

Leer El Capital, el título que Louis Althusser escogió hace unos tres años para presentar una colección de estudios, era una frase pensada provocativamente: como protesta contra la moda del «joven Marx», contra la creciente tendencia a leer a Marx como puro filósofo. Pero «leer El Capital» es también problema desde otro punto de vista, fuera de apasionamientos por o contra una moda. Para evitar esos apasionamientos, y también por brevedad, el problema de la lectura de Marx se va a plantear aquí de forma no polémica.

Una de las características más peculiares de la literatura acerca del Capital es la extremosidad de los juicios que suscita su lectura. Esto es muy sabido y no vale la pena insistir aquí sobre ello. Recordarlo era, empero, oportuno, porque ese clima característico de la lectura de Marx sugiere ya algo acerca de la naturaleza de la obra de éste.

Más interesante es, probablemente, considerar un momento el tipo de estimación del Capital mucho más deseoso de decencia objetiva académica –característico de los grandes autores que no pueden permitirse, por su personalidad científica, una apología directa del capitalismo a través de una refutación grosera del libro de Marx, ni, por otra parte, pueden prescindir tampoco, dada su posición de clase, de una apología indirecta de ese orden por medio de una sesuda justificación de la tesis de la caducidad del Capital. Schumpeter es, probablemente, la más alta autoridad de esta distinguida categoría. Pero no es bueno invadir el campo de otros especialistas, y, por otra parte, la mencionada y distinguida categoría de autores comprende también a prestigiosos filósofos con los cuales el firmante de esta nota puede entendérselas sin tanto riesgo de mala comprensión por insuficiencia técnica. El filósofo Benedetto Croce, contemporáneo de Schumpeter y titular, por algún tiempo, del alto trono ideológico luego detentado en Europa por autores como Bergson y Heidegger, ofrece un buen punto de partida. Su comunidad histórico-cultural con Schumpeter es, por otra parte, considerable: también Croce ha pasado por la experiencia de una dilatada lectura de Marx, también él decide pasar cuentas con Marx, también explica –a veces– el marxismo sobre la base de una (para él errada) sobreestimación de Ricardo, etc. Pero, sobre todo, Croce ha expresado de una manera típica el problema tomado en esta nota. Lo expresa, por supuesto, como antimarxista. En varios de sus libros, y principalmente en la Historia de la historiografía italiana del siglo XIX, Croce, en el marco de una crítica general del marxismo, señala como principal objeción a los escritos económicos de Marx, especialmente El Capital, el hecho de que esos textos no componen un tratado homogéneo de teoría económica –o de «economía política», como tradicionalmente se decía– sino un conjunto de «cánones» o métodos para la interpretación del pasado, más unos cuantos análisis y proposiciones de forma propiamente teórica, más un impulso «profético» o «elíptico» hacia otro tipo de sociedad, al que lleva la acción política.

Este tipo de crítica no puede reducirse directamente a la corriente propaganda según la cual El Capital ha caducado hace mucho tiempo como análisis de la realidad capitalista. Indirectamente sí que se mueve en el mismo sentido, pues esa crítica viene a decir: la ciencia económica ha conseguido ya formas de teoría pura –como la física o la biología– neutrales respecto de toda empresa o todo programa político-social; la obra de Marx, como la de Ricardo, es anterior a ese nivel teórico; luego es una obra caducada.

Algo hay que aprender de esa liquidación sutil del Capital y, en general, de los escritos de la madurez de Marx. Hay que aprender algo de ella porque recoge un hecho, aunque sea sólo para convertirlo en eje de una apología indirecta del capitalismo. El hecho en cuestión está al alcance de cualquier lector sin prejuicios demasiado inconscientes: parece claro que la lectura de la mayoría de las páginas del Marx más maduro –incluidas muchas del Capital– da inmediatamente la impresión de que uno está leyendo otro tipo de literatura que el que tiene delante cuando lee un tratado de teoría económica o una monografía sobre algún problema económico. Y la diferencia no se puede explicar sólo por factores ideológicos, esto es, por el hecho de que la mayoría de textos económicos, didácticos o de investigación, que uno lee aquí y ahora arraigan inequívocamente en la base y en la cultura burguesas. Esa explicación no basta, porque también se aprecia una gran diferencia de género de lectura entre gran parte del Capital y las exposiciones de Lange, Strumilin o Dobb, por ejemplo, acerca del funcionamiento de economías socialistas. (Por eso también resulta tan incorrecto y confusionario el uso por Althusser de la palabra «teoría» para referirse a todos los escritos de la madurez de Marx).

Las palabras no son tan inocentes como pueden parecerlo. Las palabras, por lo pronto, no van nunca –o no cuentan nunca– solas, sueltas: cuentan sólo en unas estructuras, los lenguajes (cotidianos o técnicos), que se presentan y funcionan como reproducción elemental e implícita de la realidad, porque son ellos mismos la articulación de conceptos más generales con que los hombres perciben y piensan la realidad. Una de esas estructuras -la que aquí interesa- es la formada con los términos técnicos que son nombres de las actividades intelectuales, los nombres de las ciencias, las teorías parciales, las técnicas, las artes, etc. Su conjunto estructurado puede llamarse -usando una palabra clásica en metodología- sistemática del trabajo intelectual. La sistemática del trabajo intelectual responde, en última instancia, a la división de ese trabajo, y en este sentido tiene una racionalidad: esa racionalidad justifica, por ejemplo, la creciente formación de neologismos para nuevas especialidades, etc. Pero como toda racionalidad lo es respecto de un sistema (o, a lo sumo, respecto de un conjunto o una sucesión de sistemas), no puede sorprender el que esa racionalidad básica sirva ideológicamente como instrumento para cerrar la sensibilidad de los hombres que viven dentro de un sistema social respecto de producciones intelectuales que rompan de algún modo la sistemática del orden dado. Es frecuente entonces oír o leer críticas a esas producciones por confusas, a-científicas, no-artísticas, etc. Un ejemplo típico en otro terreno es la vieja negación del carácter artístico-teatral de la obra de Bertolt Brecht, o de una parte de ella (las piezas didácticas).

Se sugiere aquí que ése es también el caso de la crítica que podría llamarse «formal» o «metodológica» de los escritos de la madurez de Marx: efectivamente no entran en la sistemática intelectual de la cultura académica contemporánea, y efectivamente se equivoca Althusser al llamarlos simplemente «teoría». El «género literario» del Marx maduro no es la teoría en el sentido fuerte o formal que hoy tiene esa palabra. Pero tampoco es –como querría Croce– el género literario de Ricardo. Y ello porque Ricardo no se ha propuesto lo que esencialmente se propone Marx: fundamentar y formular racionalmente un proyecto de transformación de la sociedad. Esta especial ocupación –que acaso pudiera llamarse «praxeología revolucionaria», de fundamentación científica de una práctica revolucionaria– es el «género literario» bajo el cual caen todas las obras de madurez de Marx, y hasta una gran parte de su epistolario. Por eso es inútil leer las obras de Marx como teoría pura en el sentido formal de la sistemática universitaria, y es inútil leerlas como si fueran puros programas de acción política. Ni tampoco son las dos cosas «a la vez», sumadas, por así decirlo: sino que son un discurso continuo, no cortado, que va constantemente del programa a la fundamentación científica, y viceversa.

Es obvio –y desconocerlo sería confundir la «praxeología revolucionaria» marxiana con un pragmatismo– que esa ocupación intelectual obliga a Marx a dominar y esclarecer científicamente la mayor cantidad de material posible y, por lo tanto, que siempre será una operación admisible y con sentido la crítica meramente científica de los elementos meramente teóricos de la obra de Marx. Como también lo es la operación que consiste en continuar, completar y desarrollar los aspectos puramente teóricos de esa obra (como hizo Hilferding), o el conjunto de su praxeología revolucionaria (como hizo Lenin). Lo único realmente estéril es hacer de la obra de Marx algo que tenga por fuerza que encasillarse en la sistemática intelectual académica: forzar su discurso en el de la pura teoría, como hizo la interpretación socialdemócrata y hacen hoy los althusserianos, o forzarlo en la pura filosofía, en la mera postulación de ideales, como hacen hoy numerosos intelectuales y católicos tan bien intencionados como unilaterales en su lectura de Marx.

Sugerida esa lectura de la obra madura de Marx, hay que añadir una advertencia para impedir, en la medida de lo posible, que la concisión, siempre involuntariamente tajante y categórica, sugiera también un desprecio de la teoría pura, formal: la actitud de Marx, la actitud que aquí se propone llamar «praxeología revolucionaria», ante la teoría pura no es ni puede ser de desprecio o ignorancia. La relación entre el «género literario» praxeológico revolucionario y el de la teoría pura (en sentido fuerte o formal) no es de antagonismo, sino de supraordinación: para la clarificación y la fundamentación de una práctica revolucionaria racional la teoría es el instrumento más valioso, aparte de su valor no instrumental, de conocimiento. Marx lo ha sabido muy bien –todavía hoy admira su erudición– y eso hace de él, precisamente, una figura única en la galería de los grandes revolucionarios de la historia.

Muy probablemente el planteamiento más académico de esta cuestión consistiría en tomarse en serio el subtítulo del Capital: «Crítica de la Economía Política». Una interesante tesis doctoral en Economía (en Historia de las doctrinas económicas) podría proponerse tomar en serio esa «interpretación auténtica», como dicen los filólogos y los juristas, o sea, esa autointerpretación de Marx; podría estudiar en qué medida parafrasea la Crítica de la Razón Pura de Kant –y se podría apostar, como hipótesis inicial, a que la parafrasea intencionadamente, aunque a través del «hegelianismo de izquierda»–; podría luego estudiar en qué medida eso supone que Marx no piensa estar haciendo Economía Política, sino otra cosa (su crítica), al modo como Kant no estaba haciendo «razón pura» tradicional (metafísica), sino otra cosa, sin abandonar por ello la temática cuya concepción tradicional crítica, etc.- Quede esta sugestión para algún estudioso de economía aficionado a la historia ideológica de su disciplina.

La edición catalana de las cartas de Marx y Engels sobre El Capital

N. del editor.- Se publicó en Nous Horitzons, otoño 1967, pp. 53-54 (firmado como M.C.). Sacristán era en aquel entonces director de la publicación, la revista teórica de los comunistas catalanes que se publicaba íntegramente en catalán.

Hay que celebrar que la empresa de editar los clásicos del marxismo continúe abriéndose tenazmente una brecha, por estrecha que sea, en la muralla, dos veces bautizada, de la censura franquista. Menos saludables son algunos rasgos de la manera como a menudo se hacen estas ediciones. Hemos visto editar y presentar a Gramsci con errores de tal calibre como los referentes a los datos de su vida, y ya no recordamos fácilmente la cantidad de Marx traducido del francés (sin tratarse de la Miseria de la filosofía, ni de otros textos franceses) o del inglés (y no eran los artículos de la New York Daily Tribune, ni declaraciones ni llamamientos ingleses) que nos han llegado a las manos. En algunos de estos casos, el mensajero entre Marx y el traductor catalán era, para acabarlo de arreglar, un antimarxista más o menos solvente y, sin ninguna duda, anticomunista más o menos frenético. En el caso del volumen que nos ocupa (K. Marx y F. Engels, Cartas sobre «El Capital», Barcelona, Edición de Materiales, 1967, 335 páginas), falta este agravante: los editores catalanes de la correspondencia de Marx y Engels sobre El Capital se han beneficiado del notable trabajo de selección y anotación del comunista francés Gilbert Badia, basado a su vez en el no menos considerable trabajo de desciframiento, selección y edición, realizado por los comunistas alemanes de la editorial Dietz, una de las más antiguas editoriales comunistas del mundo.

El lector se preguntará por qué hemos subrayado tres veces la palabra «comunista». He aquí la explicación: estos editores que utilizan por partida triple el trabajo editorial del Partido Comunista se permiten anteponer al texto de Marx y Engels (y a las valiosas notas de Badia), una páginas del señor Santi Soler, en las que dice, como lo han hecho tantas otros publicistas reaccionarios, incluyendo fascistas, que en Francia «las editoriales de filiación comunista han evitado curiosamente la publicación de ciertas obras del joven Marx (prácticamente todas)» y que «la edición de las obras completas de Marx-Engels en la URSS está todavía a medio hacer».

Es cierto que uno está ha acostumbrado a estas cosas, y sabe que en la mayoría de los casos no se trata de ignorancia, sino de anticomunismo. Pero puesto que en estas cuestiones parece que es necesario tener más paciencia que un faquir, daremos una ayuda a la hipotética ignorancia inocente del señor Santi Soler. Si quieren tomar nota:

a) Las Éditions Sociales de París tienen unas excelentes ediciones de casi todos los escritos juveniles de Marx. En especial, la edición de la principal obra juvenil de Marx (y de la que más se dice que los comunistas no editan), los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, a cargo de Bottigelli, es, en nuestra opinión, la mejor que hay (en traducción). Y, no hay que decirlo, infinitamente superior a la que editó la anticomunista Landshut en la Kröners Taschenbuch-Ausgabe.

b) El concepto de «obras completas» de Marx y Engels es muy difícil de fijar, tanto que ninguna edición hecha por editoriales comunistas se ha decidido aún a usar esta denominación. Hay, por ejemplo, miles de folios de Marx con extractos de sus lecturas, con cálculos aritméticos o algebraicos sencillos de la época de preparación de El Capital, con ejercicios de la época, en que profundiza en el cálculo infinitesimal, etc. No todos estos papeles (de interés, cuando lo tienen, meramente erudito) han sido publicados. Pero todo trabajo un poco desarrollado de Marx y Engels que ha conseguido ser descifrado ha sido publicado diversas veces por las editoriales soviéticas y por las de otros partidos comunistas, incluidos los trabajos que ambos autores habían querido dejar –según frase de Marx– «a la roedora crítica de las ratas» (Por cierto, no otro que Gramsci sostuvo –y la opinión es respetable– que editar borradores de Marx, como han hecho las editoriales soviéticas, era empresa discutible y tal vez injusta con la memoria del maestro). Hay, todavía, en el mercado europeo dos ediciones –que nosotros hemos manejado– completas en ese sentido (pero sin afirmarlo en el título) de los textos originales (alemanes, franceses, ingleses). Recomendamos especialmente al señor Santi Soler la edición (alemana) del Instituto de Marxismo-Leninismo del Comité Central del Partido Socialista Unificado de Alemania (que es un partido comunista, naturalmente), basada en la edición del Instituto análogo del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética (que, como su nombre, indica, etc). Esta es la ficha técnica: Karl Marx-Friedrich Engels, Werke. 26 tomos en 29 volúmenes más tres volúmenes complementarios. Berlín, Editorial Dietz. 1956 y siguientes.

Las obras juveniles de Marx y Engels (¿por qué no recuerda el señor Soler que también Engels fue joven?), se encuentran en el volumen I y en los tres volúmenes complementarios, con un total de 2.000 páginas. El aspecto técnico de la edición nos gusta más que la rusa. Por eso la seleccionamos.

c) Con esto la situación de la edición Marx y Engels es mucho mejor que la de muchos clásicos de la filosofía y de la ciencia, por no hablar de otros clásicos no marxistas y no comunistas del pensamiento político. Esto no quiere decir, sin embargo, que sea necesario descansar tranquilamente en la casa ya acabada. Las dos principales tareas que restan pendientes son:

Primera: resolver definitivamente el desciframiento y, en general, el problema de la edición de numerosos pliegos y cuadernos, con o sin problemas doctrinales, sobre los que filológicamente todavía no se ha llegado a una clarificación. En ese momento podremos disponer de una edición literalmente completa.

Segunda: proceder a una edición diplomática de las obras, dando como irresolubles (como se ha hecho en la práctica con los Manuscritos de 1844) los problemas de interpretación que hoy todavía hay pendientes y añadiendo los papeles en cuestión meramente en fotocopia.

Precisión breve del concepto de capital

N. del editor.- En el apéndice de coloquio de su conferencia, una probable petición de su amiga Joaquina Joaniquet, sobre «Tres principales tendencias ante el actual problema de la enseñanza» (Palma de Mallorca, 15/2/1973, para estudiantes de COU), Sacristán incluyó una «Precisión breve del concepto de capital».

1. Capital es básicamente riqueza utilizada (en acto o latentemente) para hacer trabajar a otros, que no podrían producir (en una sociedad dada, la capitalista, precisamente) con lo que ellos poseen, que es sólo la capacidad productiva neurofísica de la especie, la fuerza de trabajo.

2. El concepto requiere muchas precisiones más para ser dilucidado, no sólo esa diferenciación entre él y el de riqueza. Pero para los fines de este contexto, pueden bastar los siguientes rasgos:

2.1. Capital es poder sobre trabajadores.

¿Qué es lo que se adquiere con el capital, por ejemplo, al heredar un gran patrimonio?

«El que, por ejemplo, hereda un gran patrimonio, no hereda, ciertamente, con ello, de un modo directo, poder político. El tipo de poder que esa posesión le otorga inmediata y rectamente es el poder de comprar, un derecho de imperio sobre trabajo de otros o sobre todo producto de ese trabajo que existe en el momento dado en el mercado». Smith, tomo I; p. 61.

«El capital es, pues, el poder de imperio sobre los trabajadores y sus productos. El capitalista posee ese poder no a causa de sus propiedades personales o humanas, sino en cuanto que es propietario del capital. Su poder es el poder de compra de su capital, al que nada puede resistirse». (Karl Marx, Ökonomische-philosophische Manuskripte (1844), MEW, Ergänz-ungsband, Erster Teil, Berlin (DDR), Dietz Verlag, 1968, p. 484. Karl Marx, Manuscritos: economía y filosofía, traducción, introducción y notas de Francisco Rubio Llorente, Madrid, Alianza editorial, 1968, págs. 68-69.

2.2. El capital es propio de una sociedad cosificadora, despersonalizadora.

«El capitalista mismo no es soberano sino como personificación del capital. Por eso en la contabilidad italiana esta función suya de capitalista, de capital personificado, se contrapone constantemente a él mismo en cuanto simple persona, condición en la cual aparece sólo como consumidor privado y deudor de su propio capital.» (Karl Marx, Theorien über den Mehrwert [Teorías sobre la plusvalía], MEW, Band 26, Erster Teil, Berlin (DDR), 1965, págs. 365.

«A través del sistema bancario se substrae de las manos de los capitalistas privados y de los usureros la distribución del capital (…) en cuanto función social». (Karl Marx, Das Kapital, III, MEW, Band 25, Berlin (DDR), Dietz Verlag, 1964, p. 620. El Capital, III, Versión del alemán por Wenceslao Roces, México, FCE 1946, pág. 567).

2.3. El capital es una barrera contradictoria con la producción que él mismo puso históricamente en marcha.

«La verdadera limitación de la producción capitalista es el capital mismo, es lo siguiente: que el capital y su autovalorización aparecen como punto de partida y como punto final, como motivo y como finalidad de la producción; que la producción no es sino producción para el capital, en vez de ser, a la inversa, los medios de producción meros medios para una configuración en expansión constante del proceso vital para la sociedad de los productores (…) El medio –el desarrollo incondicional de las fuerzas productivas sociales– entra en conflicto permanente con la limitada finalidad, que es la de valorizar el capital existente. Por eso, aunque el modo de producción capitalista es un instrumento histórico del desarrollo de la fuerza productiva material y de la creación del mercado mundial correspondiente a esa fuerza, sin embargo, también es al mismo tiempo la contradicción permanente entre esa función histórica suya y las relaciones sociales de producción que le corresponden como modo de producción.» (Karl Marx, Das Kapital, III, cit., p. 260. El Capital III, cit., p. 248).

3.1. El primer rasgo tiene que ver con el hecho de que en una sociedad capitalista la enseñanza, el sistema de enseñanza, perjudique a los trabajadores.

3.2. El segundo rasgo tiene que ver con el hecho de que la estimación de las personas y de su educación se suela basar en los títulos que tiene, los cuales le sitúan en una jerarquía.

3.3. El tercero de los rasgos señalados tiene que ver con el hecho de presente crisis de la educación en las sociedades capitalistas.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.