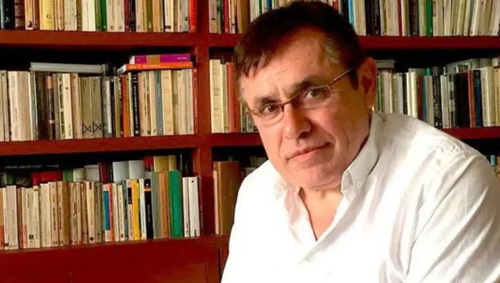

En esta nueva entrega del Centenario Manuel Sacristán reproducimos una entrevista de Salvador López Arnal a Félix Ovejero, amigo y discípulo de Manuel Sacristán, publicado en en «Acerca de Manuel Sacristán» (Destino, 1996).

Salvador López Arnal.- Fuiste colaborador de Manuel Sacristán en sus últimos años en la Facultad de Económicas de la UB. ¿Puedes explicarnos las circunstancias en que os conocisteis?

Félix Ovejero.- Conocí a Sacristán cuando cursaba mis últimos años de licenciatura en la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona, en 1980. Por supuesto, me refiero a conocerlo personalmente. En aquel momento, en la Universidad, y ya antes, entre quienes –para decirlo en el léxico de aquella hora– «militábamos en institutos», era imposible no saber quién era Manuel Sacristán. Él impartía la asignatura de Metodología de las Ciencias Sociales en el último año de licenciatura. Yo había asistido a diversos seminarios suyos. Tenía la posibilidad de entrar en varios departamentos, pero me interesaban las cuestiones de fundamentos, bueno, me interesaba trabajar con Sacristán. Él solicitó la concesión de una ayudantía adicional, por entonces estaba ya Paco Fernández en el departamento. El caso es que ese año Paco se fue a Valladolid y quedó la plaza de ayudante libre. Después, Manolo se marchó a México y me quedé solo y recién llegado en el departamento de Metodología de las Ciencias Sociales. En aquel año entré en relación con mientras tanto. A su vuelta, al año siguiente, y hasta su muerte compartimos los dos sitios. La relación empezó siendo académica, fui primero alumno y, después, cómplice de otras batallas.

Salvador López Arnal.- En la Introducción de La quimera fértil señalas la inspiración que ha ejercido sobre ti la lectura de Marx por parte de Sacristán. ¿Qué crees que hay de singular en ella? ¿Qué la distingue de otras interpretaciones de Marx?

Félix Ovejero.- Al pronto a uno se le ocurre decir algo bastante elemental: su sentido común. Si se mira con distancia un texto como el prólogo al Anti-Dühring uno encuentra allí cosas sencillas: que por un lado están los valores y por otro la parte positiva, que en Marx hay de todo eso, en un intento de fundamentar racionalmente la acción con una voluntad finalmente emancipatoria, que hay una serie de creencias ontológicas y metafísicas, muy deudoras de la cultura científica de su tiempo y de las herencias de la gran filosofía idealista alemana, ideas que en bastantes ocasiones complican innecesariamente las cosas, como sucede en ese ladrillo que es el volumen primero del Capital, y que en otras, excepcionalmente, lo que en el libro llamo «azar afortunado», se avanzan ideas interesantes en el terreno de conocimiento social, ideas de todos modos que, por obtenerse por chiripa, no se desarrollan, cultivan y aplican con plena pertinencia y fecundidad.

En el trato de Sacristán con Marx, en mi opinión, es más importante la manera de hacer, la ejecución, que las tesis sustantivas. Dicho sea de paso, esa misma circunstancia me hace pensar que no es una formulación afortunada esa de la «interpretación» que hay en tu pregunta. Ese pulso, ese tono se deja ver por muchos sitios. En primer lugar, la honestidad intelectual que le lleva a mirar a Marx sin telarañas mentales. Hay que situarse en una cultura tan enferma de filología, tan beata y doctrinaria como la marxista para reconocer el enorme talento y la limpieza mental que exige decir cosas tan sencillas, pero tan escamoteadas, como que el marxismo no es una ciencia, que era una concepción del mundo, que tiene algo de religión racional –si queremos llamar a las cosas por su nombre, con un paso más que el propio Sacristán–. Resulta inaudito que gentes con lecturas, que no eran imbéciles, en contacto con la ciencia y con importantes posiciones universitarias, se pusiesen a hacer sociología o economía –no filología, no historia del pensamiento– y utilizasen las citas de Marx para tasar sus conjeturas.

Un segundo aspecto, derivado de lo anterior, es que precisamente porque en Sacristán no hay un cuerpo de tesis, una axiomática, sino una manera de mirar, no hay, por así decir, ciencia normal para cultivar, no hay teoremas a desarrollar. Lo que le toca a uno, después de agradecerle a la Providencia la fortuna de que la biografía le colocara en buena compañía, en buenas manos, a la hora de empezar a pensar, es hacer su propio camino con las reglas normales de la racionalidad o, en su caso, de la actividad científica. Y se trata de hacerlo sin temor a incurrir en falta, a traicionar alguna tesis, con la misma responsabilidad e higiene que le enseñaron, «sin renunciar a seguir nuevos caminos», para decirlo con un hermoso y duro poema de José Agustín Goytisolo referido a estos asuntos, al trato con los maestros. No hay nada más peligroso que un dogma sin doctrina, que una ciencia sin axiomas, porque uno nunca sabe cuándo está fuera y mea siempre fuera del tiesto, por definición, porque no hay tiesto y uno se empecina en mingitar.

Una implicación de lo anterior es el carácter de una sola vez del mensaje de Sacristán, justamente por lo que afirma. Es punto de vista inaugural, y eso –y aquí habría un cierto parecido, estrictamente funcional, con el Tractatus– se agota en su propia publicidad, no se puede repetir, después ya sólo toca hacer, si se quiere decir así, labor científica normal o tareas de reflexión política.

Por lo demás, es sabido que cuando se repite algo se está diciendo cada vez algo diferente. Si te repito, cualquier cosa, «me fío de ti», por ejemplo, la segunda vez te estoy subrayando cosas diferentes. La vez trescientas se vuelve vacío y, seguramente, pensarías que me he trastornado, que estoy para que me encierren.

Finalmente, creo que lo anterior quizá debería ser corregido sólo en un punto. En la parte de Sacristán que hay en Marx si querernos decirlo con violencia histórica. Estoy pensando sobre todo en el principio de la práctica o la idea de totalidad concreta, en ese singular matrimonio entre Hegel y la escuela escocesa que permite a Marx afirmar que también hay lugar para el conocimiento integrador, que compone las abstracciones de las distintas disciplina. Estos argumentos, que Sacristán destaca como los más importantes de Marx en materia filosófica, no están desmentidos por las páginas de Marx, cierto es. Pero tampoco están afirmados tal cual. A lo sumo ejercidos, y ya se sabe que, cuando se trata de tareas reflexivas, las cosas se dicen negro sobre blanco, o no se han dicho. No hay ciencia inconsciente.

Salvador López Arnal.- Tú mismo has indicado que, aparte de las conocidas lecturas y recuperaciones de Gramsci o Lukács, Sacristán había destacado en varias ocasiones la obra de autores como Korsch o Neurath. ¿Por qué Korsch? ¿Cuál crees que es el principal punto de interés de Sacristán por este autor?

Félix Ovejero.- Lo único que puedo decirte, lo que se me ocurre, es puramente conjetural. Supongo que buena parte de su interés por Korsch tiene la misma raíz que su interés por Gramsci o Lukács, gentes todas ellas que destacan el carácter fundamentalmente práctico, de conocimiento para la acción, del marxismo.

Por cierto, los tres tuvieron finales difíciles, amargos en el caso de Korsch y Gramsci, ambos calladamente descreídos hacia aquello que había comprometido sus mejores energías. No creo que a Sacristán, que se acercaba con pasión de historicista decimonónico a las gentes que le interesaban, le resultara indiferente esa circunstancia.

En el caso de Korsch había, imagino, un interés técnico por sus agudas reflexiones acerca de la dialéctica hegeliana. Hay un texto suyo de principios de los treinta, muy informado, El empirismo en la filosofía de Hegel, que Manolo apreciaba mucho, aun reconociendo que Korsch de vez en cuando hacía trampas. Hacia el final de su vida Korsch disolvía a Marx entre Moro, Bakunin o Blanqui, como un clásico más del pensamiento emancipador y mostraba poca confianza en el vigor de lo que llamaba «la doctrina de Marx y Engels». Son razones suficientes para entender las simpatías de Sacristán por este otro digno derrotado.

Supongo que también había cierta fascinación por estos marxistas, que eran hegelianos, pero que estaban en las antípodas del estalinismo en lo que éste tenía de más hegeliano. Me explico. Resulta llamativo, pienso en Korsch y en el primer Lukács, que estos cultivadores de un marxismo voluntarista, a la vez, se reconozcan en Hegel, que es puro piñón fijo de la historia. Aún más, hegelianos y a la vez con pocas ganas de construir el gran sistema. (Aunque eso lo hayan hecho otros por ellos, siempre dispuestos a buscar en los textos –que no a construir– la gran teoría. Pienso en el pobre Gramsci, penetrante, pero fragmentario, con agudos puntos de vista y que ha sido víctima de ese condenado vicio de buscar teorema donde no cabe, en lo que no dejan de ser crónicas críticas, muy dialécticas, por demás, y montar una pseudoteoría social a partir de conceptos construidos para la ocasión como los de hegemonía, intelectual orgánico, etc., conceptos interesantes, pero a los que hay que sopesar en su justo alcance. Es, permíteme la boutade, como construir teoría social a partir de los también muy perspicaces artículos de ese excelente creador de metáforas políticas que es Vázquez Montalbán [NE: Fallecido en 2003].)

Pero éstos son asuntos muy, muy antiguos y sobre los que no estoy muy seguro de tener una opinión competente. Pero eso me permite la barbaridad.

Salvador López Arnal.- En cuanto a Otto Neurath, ¿dónde centraba su interés?, ¿sabes si llegó a escribir algo sobre él?

Félix Ovejero.- No lo sé. Su interés, por lo demás, resulta comprensible. Neurath era miembro fundador del Círculo de Viena, de la gran filosofía de la ciencia, la que realmente forma a Sacristán en ese gremio, y el que más interés muestra por las ciencias sociales. Además se trata de un revolucionario comprometido de verdad con la acción política.

A Manolo le fascinaban los hombres de acción y eso explica muchas de sus simpatías. Marxista y analítico, con poco lugar para la inautenticidad intelectual. Era normal su interés.

Salvador López Arnal.- Eres un buen conocedor del denominado marxismo analítico. En mientras tanto, la revista de la que fuiste redactor, se publicaron en vida de Sacristán artículos de algunos de los principales representantes de esta corriente de pensamiento, de Elster, de Roemer, de Van Parijs. ¿Recuerdas la opinión de Sacristán sobre esta corriente de pensamiento?

Félix Ovejero.- Recuerdo que leyendo un texto de Elster en un congreso dedicado a su Making Sense of Marx, hay un paso en el que hace una declaración de principios, y tuve entonces la sensación de leer algo ya conocido desde antiguo, a Sacristán. Es claro que un programa que separa la filología de la investigación, que vuelve sobre la dialéctica con herramientas analíticas, que se ocupa de la ciencia empírica, que reconoce que el Marx científico social con frecuencia anda errado a la luz de lo sabido hoy, pero que a la vez destaca la pertinencia de su ideario y de su condena del capitalismo, que además anda preocupado por los problemas de la acción colectiva, tiene mucho que ver con Sacristán.

En cierto modo pasa con el marxismo analítico como con ese sentido común suyo del que te hablaba. Lo que es propiamente marxismo analítico es, simplemente, programa, declaración de principios. Con el marxismo analítico, así, en abstracto, es imposible no estar de acuerdo. Sencillamente, quien no esté de acuerdo tiene que estar dispuesto a admitir que la actividad científica o analítica no le interesa. Tesis como las anteriores no son tesis sustantivas sino de procedimiento. Por eso las descalificaciones globales carecen de sentido. La única réplica licita, una vez uno se reconoce racional, requiere entrar en discusiones concretas, acerca de la acción colectiva, del salario universal, del socialismo de mercado, de procedimientos explicativos, de la igualdad, la realización o la alienación. Pero, en esos asuntos, no hay nada que podamos llamar punto de vista del marxismo analítico, sino un conjunto de autores que con tesis diferentes, siguen discutiendo y están dispuestos a modificar sus ideas. Han comprendido bien lo que te decía antes, que la declaración de principios sólo tiene sentido la primera vez, que después, si uno es radical y quiere pensar el mundo o, simplemente, un honesto científico, lo que tiene que hacer es llenar páginas con argumentos. Por supuesto, también tiene que hacer otras cosas, pero éstas, por definición, no se dejan ver en los papeles.

Otra cosa es que el marxismo analítico es un producto, para bien y para mal, que se desarrolla en un mundo universitario muy a la americana. Aunque, admitido que estamos hablando de ideas, y eso tiene que ver con maneras de investigar y discutir, creo que es sobre todo para bien. En todo caso, lo cierto es que eso se asemeja bien poco al nicho ecológico que a Sacristán le tocó en suerte o desgracia.

Por lo demás, el marxismo analítico que Sacristán llega a ver está más interesado por problemas de teoría social y epistemología que por los asuntos normativos, que son los que ahora ocupan a esas gentes. En ese sentido se explica y entiende la actitud de Sacristán: el acuerdo era completo, al fin y al cabo eran sus tesis; el interés no mayor o menor que el que podía tener por cualquier empeño teórico-social medianamente digno, por cualquier científico social de oficio.

En años recientes, los «marxistas analíticos» han utilizado con pericia y pertinencia herramientas de la filosofía política y las modernas teorías de la decisión, la elección colectiva, la economía del bienestar o la acción colectiva para explorar propuestas distributivas, formas de organización, precisión de idearios, critica del capitalismo y de la democracia o fundamentación del socialismo, esto es, investigaciones científico-normativas que no pueden dejar indiferentes a las gentes de izquierda. En esas exploraciones, aunque hay resultados interesantes, más críticos que positivos, no hay doctrina común. Lo que comparten es punto de vista, justo lo que caracteriza a la aportación de Sacristán, aportación que, como te decía, dada su naturaleza, no admite un desarrollo propio, diferente de trabajar según las reglas del buen razonar, lo que hacen muy bien aquéllos, por cierto.

Salvador López Arnal.- Se ha hecho referencia a la revisión que introdujo Sacristán en su lectura de Marx tras la irrupción de lo que suele llamarse «problemática ecológica». ¿Cuáles fueron los aspectos más importantes del ideario comunista y de la tradición política marxista que él creía que debían ser revisados radicalmente?

Félix Ovejero.- Ése es uno de los ámbitos en donde se muestra la autenticidad intelectual de Sacristán. Deberíamos recordar que cuando aparece el problema ecológico la respuesta de la izquierda fue el característico reflejo de quienes no miran las cosa de frente: una nueva patraña de la burguesía para mantener su dominio y desviar la atención. Al pronto hubo una reacción que se parece mucho a aquello de «eso que me va usted a decir… es mentira», frase que, aunque se ha presentado como esencia de lo español, describe cierta cazurrería de izquierdas muy generalizada, casi tanto como el papanatismo fascinado por cualquier novedad, todo sea dicho. Sacristán atiende tempranamente el problema ecológico y sus implicaciones, recuerda que es el problema político fundamental, y reconoce que exige cambiar radicalmente un montón de ideas que eran nucleares para la tradición marxista: la confianza en un futuro abundante y mejor; la presunción de que ideas como las de libertad e igualdad iban a convivir sin problemas en una sociedad comunista austera; el eje teórico del anticapitalismo obrero, a saber, el reclamo de bienes.

Un tipo que dice esto cuando lo dice, sabe encarar el mundo y las tareas sin doctrinarismos y sin ortopedias intelectuales.

Salvador López Arnal.- La falacia naturalista asalta un día sí, y otro también a todo pensar y hacer que intente transformar el mundo en su vertiente sociopolítica. Tú has señalado que la manera sacristaniana de superar ese difícil hiato consistía en la decisión, en la resolución de cambiar el mundo. ¿Podrías explicarnos cómo esa decisión puede sortear la separación de los planos descriptivos o explicativos y el normativo?

Félix Ovejero.- No recuerdo ahora mismo el contexto de esa afirmación. Seguramente me estaba refiriendo a un aspecto que, para entendernos y exagerando el trazo, cabría calificar como existencial y que afectaba a su modo de estar política y moralmente en el mundo. Me explico.

Una vez se reconoce la falacia naturalista, que una cosa es explicar el mundo y otra cambiarlo, si uno es de izquierdas de lo que se trata es de valorarlo y actuar. Esa separación entre conocimiento y valoración, entre pensamiento y acción, con fácil urgencia puede traducirse en una contraposición entre reflexión e ideario, contraposición que parece excluir la posibilidad de la exploración normativa tanto de los proyectos como de los procesos de intervención. (Dicho sea de paso: esta circunstancia en ocasiones ha tenido consecuencias graves para las gentes de izquierda que, cuando las cosas no iban como querían, achacaban los fallos de la realidad a debilidades de la voluntad, desatendían las dificultades derivadas de los problemas mismos de la acción colectiva e, incluso, se empecinaban en exigencias éticas supererogatorias, poco realistas desde el punto de vista psicológico, condenadas en fracasar a la hora de traducirse en acciones políticas, de todos).

No debe olvidarse, por otra parte, que cuando Sacristán se pertrecha intelectualmente, se enfrenta, por una parte, a una filosofía analítica (intuicionismo, emotivismo) que únicamente se preocupaba por el funcionamiento del lenguaje moral, no por las ideas morales, por ideas como las de justicia, igualdad o libertad y, por otra, a un marxismo cientificista que cuando escucha la palabra «moral» se echa la mano a la canana. Así las cosas, el único patio que moralmente se podía cultivar era el patio privado de la decisión de estar y de actuar en el mundo. Pero eso, cuando se toma en serio, y hay que tomarlo en serio, es también mensaje de una sola vez. No da para muchos libros. En ese marco, lo pertinente es la decisión, la resolución de actuar.

Estas circunstancias pueden ayudar a entender ese existencialismo que creo detectar en Sacristán y que, en ocasiones, le podía llevar a resolver en decisión ámbitos que todavía podían explorarse desde la razón.

Creo, de todos modos, que hay algo más. Pero antes de seguir me gustaría, a estas alturas de lo que venimos charlando, y a la vista de su tono, hacer una consideración de principio que, si me permites decírtelo a lo bestia, descalifica la ontología de nuestra conversación, muestra su insania, y que tiene que ver con la coherencia moral y también con la consistencia teórica en un sentido más general.

Salvador López Arnal.- Adelante con esa consideración de principio.

Félix Ovejero.- Me refiero a los supuestos de fondo que hay por detrás de preguntas como «¿cómo veía Sacristán esto y lo otro?» o «¿qué relación tienen sus ideas sobre x con sus ideas sobre y?». Como se trata de un vicio muy común a la comunidad de los filósofos creo que vale la pena que nos detengamos un instante.

En el mejor de los casos se da ahí un viejo motivo hegeliano, la aspiración a un sistema, a una ciencia sin fisuras, absoluta, a la que no escapa nada, ni el conocimiento empírico ni la comprensión global del mundo. Se deja ver de varios modos, todos ellos equivocados.

En primer lugar, en un sentido trivial, hay un mal vicio en cierta manera de hacer de la filosofía contemporánea que parece confundir a los autores con sus obras. Obviamente, lo que se predica de un pensamiento no se puede predicar de su gestor. Frente a un conjunto de axiomas uno puede preguntarse si tal o cual juicio tiene algo que ver, si se sigue o si es inconsistente, etc. Frente a una persona uno puede preguntarse si está gordo o si tiene caspa. En ocasiones se produce una presunción de consistencia que pide demasiado y en mal lugar. Por poner un ejemplo, si la teoría de la acción comunicativa tuviera un esqueleto reconocible, no tendría sentido o importancia preguntarse acerca de qué piensa Habermas sobre tal o cual tesis o acontecimiento. Si hay un cuerpo identificable de proposiciones tenemos un modo de resolver el problema: ver si cuadra, si es inconsistente o si es ajeno. Para nada necesitamos al autor. Pero nosotros lo que hacemos es preguntarle a Habermas lo que piensa, invitarle a que dé una conferencia.

Lo cierto es que la pregunta sigue sin tener sentido. No sólo por lo anterior, porque no hay una teoría reconocible, sino porque, si es una teoría y no una charada, tendrá un alcance limitado, una serie de modelos para decirlo todo y con justeza. Además, esa pregunta pide demasiada consistencia a las gentes, cuando la consistencia que interesa, la única que tiene sentido en este ámbito, es la de las proposiciones. No hay que pensar que cuando uno se declara del Barça o está contra la Guerra del Golfo eso sea también parte de una línea correcta que arranca en una tesis gnoseológica y acaba en una afición deportiva. No creo que pueda haber algo así como tesis habermasiana correcta acerca de cómo coger el tenedor o de leer una novela. Al final depende de la decencia de cada autor que se atreva a terciar sobre cualquier cosa. Perdón por el ejemplo, Habermas es un filósofo respetable.

Pero piénsalo en el caso de buena parte de la filosofía francesa contemporánea, tan viajera y tan poco viajada. Aquí la patología y la impudicia son superlativas y hasta se podrían formular como una ley que relacionase la imprecisión de lo que se dice con la necesidad de tener que resolverlo preguntando al autor, el cual, por su parte, cultivara una imprecisión que le garantiza, entre otras cosas, poder decir lo que quiera, A y no-A y, así, repetir el ciclo.

A mantener esta simpleza de la homogeneidad han contribuido, amén del decoro, o su falta, gentes dispuestas a charlar sobre abanicos o sobre mecánica cuántica mientras pagaran, un vicio profesional, de filósofos, que lleva, para decirlo con aquella célebre malicia que algunos aplicaron a Ortega, a fingir sistemas donde solo hay –y sólo puede haber– ocurrencias, a simular una coherencia imposible, precisamente porque no se preocupaban de la única coherencia que cuenta, el tomarse en serio que empieza por saber administrar la ignorancia, sigue por hacer de la propia vida un negocio filosófico (lo que no quita, al revés, exige, reírse un poco de sí mismo cuando se acartona el gesto: la autoironía requiere el extrañamiento y es, así, un paso para la propia valoración). Pero también sobre esto hay que decir algo, sobre la coherencia moral En ciertas tradiciones hemos cultivado una especie de mito de la consistencia, ese «ser de una sola pieza», que me parece estrecho y peligroso. Entendámonos, para un individuo que se piensa en serio, es cosa importante estar a la altura de la vida que juzga razonable, cribarse desde lo que quiere hacer de sí mismo. Pero, eso no quita reconocer que –salvo– los simples de solemnidad, «la tontería sin poros» de la que hablaba Ortega, la gente medianamente normal sea decentemente proteica, tenga más de una cuerda. Incluso los santos medianamente decentes han sido poliédricos. Hay, al menos, dos maneras de excelencia moral. Una es una especie de moral algorítmica con un principio fundante que se aplica por doquier.

Es el caso de ciertos santos marxistas y bastantes utilitaristas. Se trata de una personalidad pavimentada, psicológicamente plana y empíricamente irreal y, si se da, propia de gentes psicóticas, en el mejor de los casos cándidas y conmovedoras, casi siempre, aburridas y fúnebres, y en el peor caso, crueles. (Por cierto que en pasos, apenas subrayados, pero repetidos, uno puede ver cómo andando los años se hace muy notorio en el interés de Manolo por gentes como Lukács y Gramsci su aprecio por individuos capaces de hacer buena la divisa aristotélica de ser como arqueros que planifican su propia vida y que, a la vez, se resisten –para decirlo con una cita de Gramsci que Sacristán recuerda en uno de sus últimos escritos– a «la mezquindad, la aridez, lo sórdido de una vida que sea exclusivamente voluntad». Manolo siempre que se ocupaba de Lukács, aun en las menores notas mostraba su fascinación por lo que llamaba «su alegre fuerza nestoriana», su capacidad para la alegría, aun en medio del terror, la sospecha y el desastre.) La otra se acerca más a la idea clásica, según la cual la persona virtuosa posee un amplio conjunto de virtudes, idea que no está exenta de ambigüedades y dificultades, entre otras razones porque las virtudes son diversas y aun cambiantes.

Disculpa este ex cursus, pero es un modo de manifestar cierta incomodidad por el tono con el que desarrollamos la conversación, aunque entiendo que se trata ahora de hablar de lo que pensaba Sacristán, no de los problemas que le interesaban a Sacristán. Porque si fuera lo segundo, hay que cambiar el chip y preguntarse qué sabemos hoy sobre estos asuntos. Pero, en fin, voy a tratar de retomar el hilo.

Salvador López Arnal.- Nada qué disculpar, todo lo contrario. Retomemos el hilo.

Félix Ovejero.- Sacristán empieza por decir, y eso había que decirlo en aquel momento, que una cosa son los hechos y otra los valores. Eso se dice una vez, pero a partir de ahí hay que seguir, hay varias tareas. Se puede seguir, en mi opinión, de diversas maneras todas ellas honestas y no excluyentes, antes al contrario. Se puede convertir uno en un hombre de acción, elegir bando, hacer política. Pero eso necesita su norte, su ideario. También se puede intentar ser una persona decente, calibrarse moralmente, fabricarse el carácter, reconocer que uno se elige cada día. Esa veta entre existencial y aristotélica es algo más que la anterior, que era perfectamente compatible con la excelencia moral plana de la que antes te hablaba; es algo más pero, claro es, si uno es de izquierdas incluye la voluntad de actuación, al cabo, el autorrespeto y la autoexigencia requieren medirse desde razones públicas, Y eso exige respetar a los otros y atender sus razones y, por implicación, estar dispuesto a combinar las situaciones de alienación. En todo caso se ejerce más que se nombra. Lo que no quita para que esté abierta a reflexión.

Es más, creo que es uno de los retos fundamentales de la izquierda y sobre el que hoy empieza a haber mucha literatura. El problema se podría formular así: si se quiere hacer de las tareas públicas algo más que simple pacto o negociación, si se pretende ser algo más que liberales a la americana, que democracia y estado del bienestar, que están muy bien, que ojalá lo fuéramos, hay que ver de qué modo se cimenta una moral de cada uno, plausible psicológicamente, que se prolongue en la moral de todos.

El tercer ámbito es la exploración normativa, la fundamentación y precisión de idearios. Sobre esto se puede decir mucho. Creo que contraponer unos quehaceres a otros es confundir las cosas, es volver a inferir del sensato juicio de que una cosa son los hechos y otra los valores la incorrecta conclusión de que todo lo que no es ciencia empírica es simple decisión, voluntad. Eso ha sido siempre incorrecto, hace unos años era desinformado y quizá empiece a ser inmoral, al menos en muchas de las versiones histriónicas que se cultivan en el primer mundo para exportación.

Puestas así las cosas, me fío mucho más de utilitaristas contemporáneos como Peter Singer, convencidos de verdad de su reflexión –la maximización de la utilidad agregada–, que son vegetarianos y entregan buena parte de su sueldo a gentes que lo aprovechan mejor.

Bueno, te diría que en Sacristán había de todo eso, había intervención en el mundo, política, había elección de sí mismo y había criba de ideario, pero que, por lo que te contaba, por las circunstancias intelectuales y del lugar, primaba el primer aspecto.

Salvador López Arnal.- ¿Y eso que señalas cómo deja ver, si se deja ver, en sus intervenciones políticas?

Félix Ovejero.- De muchas maneras, pero sobre todo en su propia radicalidad, en diversos sentidos. Eso se deja ver en intervenciones como su crítica al eurocomunismo y, me atrevería a decir, en su propia aceptación de tener que «dormir entre los asesinos» para decirlo con el verso de Brecht que él cita en una ocasión a propósito de Lukács o, digámoslo más suavemente, con memos poco laboriosos y dogmáticos oportunistas, inamovibles como caimanes.

Me explico. Hay en esas intervenciones una falta de matiz, en su propia radicalidad, que necesita explicación en un hombre que en tareas reflexivas hacía lema del lema «la inteligencia está en el matiz»; que, en el pensar, se reconocía cultivador de bizantinismos y distingos, de la caja de herramientas lógicas. Creo que eso no es ajeno a ese existencialismo del que te hablaba, presente en su ética personal, seguramente el único lugar donde el existencialismo más cabal, donde no es sistema ni se deja escribir en libros, donde tiene que ver con cómo vive uno con sus ideas, en la decisión de vivir honestamente.

Esa actitud puede llevarle a uno de un modo bastante natural y provechoso, a no atener al quinto decimal cuando nos estamos jugando los enteros, a pensar que hay que tomar partido, a «estar con los oprimidos sin olvidar que están amasados con el mismo barro que los opresores», para decirlo con las palabras de un filósofo que no aprecio, pero muy eficaz y brioso en sus sentencias. Esa actitud, cuando no olvida el sentido de su elección constitutiva tiene sanas consecuencias. Pienso, por ejemplo, en toda aquella letanía de las estrategias del eurocomunismo, que llevaba a escribir como elección voluntaria lo que no era más que pura y simple derrota, aquel intento de dibujar las estaciones de tren de la historia. Cualquiera que no fuera completamente oligofrénico o que no se viera en la necesidad de comulgar con las ruedas de molino del optimismo, ruedas, quizá, necesarias para mantener el fervor militante en tiempos inclementes, podía darse cuenta de que, en el fondo, lo que se estaba haciendo era debilitar ideario y, al fin, negociar la propia identidad, lo que, con independencia de otras cosas, seguro que iba a producir lo que produjo: la derrota moral en quien no sabe qué defiende (Cierto es que esto ha afectado a toda la izquierda. Precisamente en estos días, discutíamos con Toni Domènech un texto explícitamente político de uno de los marxistas analíticos [G. A. Cohen], titulado «Back to Socialist Basics», en donde se defiende con buenas razones la necesidad de restaurar el contacto con los principios comunistas, la pertinencia, por ejemplo, de defender la intervención del Estado o los impuestos en nombre de la igualdad, sin entrar en la trampa de valores como la competencia o cierta idea de eficiencia, que se han extendido como consecuencia de ese propio debilitamiento de la defensa de los principios.)

De todos modos, creo que esa eficaz función del tono existencial que le llevaba a reconocer pronto dónde estaba la contradicción principal, para decirlo a la Mao, pudo llevarle también a desatender una interesante, y muy necesaria tarea, de fundamentación de idearios, para la que hoy disponemos de buenas herramientas analíticas. Bueno; me corrijo: su revisión del ideario comunista a la luz del problema ecológico apunta ya en ese sentido, al reconocer, por ejemplo, que tenían que modificarse los supuestos marxistas clásicos antropológicos y de abundancia. Pero es cierto que aquel temperamento que le ayudó, además de su inteligencia, a percibir las tonteras, le dificultó el reconocimiento de que sobre las intervenciones más o menos mediatas se pueden decir bastantes cosas, en su relación con los idearios, y también sobre éstos, sobre su plausibilidad teórica, práctica, su accesibilidad y su estabilidad reproductiva. Pero ésa es otra historia.

Salvador López Arnal.- Antoni Domènech, entre otros, ha señalado que, probablemente, una de las aportaciones de mayor contenido filosófico en la obra de Sacristán, se encuentra en sus reflexiones sobre la dialéctica. Nunca ésta fue concebida por Sacristán como método infalible, como alternativa a la burguesa y fijista lógica formal o como ciencia de las grandes leyes del Ser y del pensar. Siguió inmerso en estas investigaciones hasta sus últimos días. ¿Qué destacarías de sus reflexiones en este punto? ¿Qué hay de singular en ellas? ¿Es un proyecto que puede seguir teniendo hoy algún interés? ¿Qué antecedentes señalarías en la visión sacristaniana del tema?

Félix Ovejero.- Creo que esto se lo deberías preguntar a Toni que conoce mejor que yo estas cosas. Pero, en fin, trataré de contestarte. En todo caso déjame, de nuevo, empezar con un juicio general que, creo, ayuda a entender la manera de pensar de Sacristán, su principal enseñanza.

Siempre se piensa desde alguna parte. Cuando nos enfrentamos a cualquier problema teórico o práctico lo hacemos instalados en algún utillaje mental. En ese sentido, los años de formación son importantes. Hay, por así decir, un punto de inflexión en el que uno pasa de aprender a valorar. Hay cabezas muy juveniles que se pasan la vida sin encontrar plataforma desde donde mirar, leen y las aguas recientes inexorablemente borran las huellas anteriores. Es como si se tratara de neocórtex lisos, que se inauguran cada día, un pensar ad novo, que lo cierto es que no tiene ni siquiera clara la idea de problema por resolver, idea que siempre requiere un marco de preguntas y categorías. La comunidad filosófica francesa, con sus cambios de modas permanentes, con intereses por autores y no por problemas, participa de muchos de los modales de ese pensar desactivado. Por otra parte, hay quienes e instalan en un punto de vista y, venga lo que venga, todos lo filtran desde allí. Hegel sería el ejemplo paradigmático. En La fenomenología muestra su sistema y, a partir de ahí, de 1806, simplemente se limita a desplegarlo. Hegel en clave especulativa, pero también cierta filosofía analítica un poco rancia. Un día se alcanza, y lo digo sin retranca, en general es buena cosa, se alcanza, decía, la madurez, se tiene el sistema en la cabeza y después se trata sólo de aplicarlo y ya puede llover o tronar. Es un buen azar que el paso por el punto de inflexión lo pille a uno con buenos libros en las manos. La filosofía analítica y la filosofía de la ciencia –que proporcionan herramientas y problemas más que sistemas– son dos de esas suertes intelectuales. Le permite a uno seguir pensando y hacerlo con hondura de enfoque, radicalidad y precisión de palabra. Luego, naturalmente, se necesita, además de herramientas, que uno tenga alma, capacidad de indignación y de amor, sentido psicológico de la justicia. Sin duda resultaría cruel decir que un hombre con la peripecia vital de Manuel Sacristán en lo que atañe al patio político e intelectual, tuvo algún buen azar biográfico, pero si no lo tuvo, se lo trajinó.

Creo que en Sacristán hay algo de todo esto. Y es eso lo que le permite pensar con su propia cabeza y revisar bastante, afincarse en el mundo, dispuesto a rectificar teorías, pero no procedimientos. Por supuesto, lo dicho se refiere únicamente a condiciones necesarias. Además, como te decía, hay una cuestión de talento y talante, de conexiones neuronales y de no ser un pusilánime.

Lo anterior viene a cuento del planteo de Sacristán sobre la dialéctica, aunque vale para el conjunto de su quehacer. Por una parte, Manolo podría haber encontrado su chiringuito académico, tenía los instrumentos formales y la cultura histórica para haberse dedicado a cultivar con herramientas lógicas o matemáticas (lógicas paraconsistentes, conjuntos borrosos, teoría de catástrofes, análisis no-estándar, etc.) las intuiciones dialécticas. Y también para lo contrario, para machacar à la Popper, à la Bunge, la especulación vaporosa y ser un marxista muy british, de aquellos del cincuenta, un poco esquizofrénicos intelectualmente, entre su trabajo reflexivo y su marxismo. Pero no. Hay valoración, por supuesto, de la importancia de la herencia neopositivista. Pero no genuflexión ni insipidez. Hay, también, reconocimiento de que se le escapa algo, de que la idea de método convencional, como algoritmo, operacional, tiene sus límites destacados impecablemente por Popper, y de que hay lugar para un pensamiento, para un pensar, mejor, totalizador, que es sobre todo una aspiración, un desideratum, «guiado por objetivos dialécticos» para repetir su fórmula.

Esa calidad es la razón de que, aunque pueda ser descrita, no pueda ser pautada, traducida en un inventario de reglas para aplicar, lo propio de la idea tradicional de método. Por supuesto, también reconoce eso que tú dices, su falibilidad. Pero también insiste en su calidad poética en sentido clásico, productivo, en su vigor heurístico cuando se asocia a determinadas metáforas: totalidad, dinamismo, emergentismo, interacción, contradicción. En ocasiones con cierta fortuna en ciencias específicas, en otras con menos. De hecho en biología a uno se le ocurren nombres importantes como Haldane o Lewontin. (En eso la historia es parecida al modelo de «átomos y fuerza» del mecanicismo clásico, tan fecundo en tantas disciplinas, incluidas las sociales, como intenté mostrar en De la naturaleza a la sociedad). Y es capaz de recibir la nueva información, las nuevas investigaciones, y mirarlas sin anteojeras, con disposición a aprender y a corregir juicio. En ese sentido, me recuerda a Nicholas Rescher, un filósofo ya mayor [NE: Falleció en enero de 2024] al que quiero mucho, autor, por cierto, de un precioso libro sobre la dialéctica que hubiera interesado mucho a Sacristán.

Desde luego, Sacristán trabajó hasta el final en lo que podía haber acabado en un importante libro. En ese proyecto y en lo que podría haber sido un texto sobre la muerte, asunto sobre el que también hubiese podido decir cosas interesantes.

Salvador López Arnal.- Pero esa práctica a la que has hecho referencia, confirmadora o refutadora del saber dialéctico, ¿qué tipo de práctica es? ¿Qué la distingue de la necesaria contrastación a la que toda teoría científica empírica, natural o social, debe someterse?

Félix Ovejero.- Hay aquí varias cosas. Por lo pronto la idea de que la acción transformadora requiere de un conocimiento integrador es de bastante sentido común, de ese sentido común perdido por quienes no trabajan con las manos, por quienes no trapichean con la realidad, y que se ancla en una pasión teoricista muy griega, con eso de que sólo existe conocimiento de lo general, pasión que dicho sea de paso ha alimentado los anticientificismos à la Heidegger; esa tesis de que la metafísica occidental y su ciencia han olvidado, han ninguneado el ser, como dirían en México.

Cuando contrastamos una hipótesis teórica no comparamos con la realidad, sino con informes «sobre» la realidad, con una propiedad, la posición o la velocidad de una partícula, por ejemplo. Eso es así: no hay modo de mirar por detrás del lenguaje, ver la realidad e informar (¿cómo?) sobre ella. En cambio, cuando realizamos una acción, sí tratamos con la realidad y ésta, por así decir, es inescindible, «síntesis de una multiplicidad de determinaciones» para decirlo con la compacta fórmula de Marx. Cuando cruzo la calle, mi acción presume información acerca de la psiquis de los conductores, del comportamiento mecánico de los coches, de mi rapidez, etc. Ése es un proceso que realizamos sin reparar en nuestro negocio con la realidad. De hecho tiene un fundamento neurobiológico. Algunos individuos con el síndrome de Korsakov o con lesiones en el lóbulo frontal carecen de capacidad integradora, piensan sólo por abstracciones y, consiguientemente, no se pueden valer.

Cuando tratamos de actuar, y más cuando es una acción colectiva, necesitamos fundamentar la acción, y para eso necesitamos ese conocimiento integrador, que reproduzca en el plano del conocimiento la cosa misma, para decirlo a la antigua, y necesitamos también cierta disposición activa, creadora, poética en sentido clásico, y, aun, afectiva, «algo de amor a los hombres», como decía Marx y repetía Sacristán al referirse a estas cosas. Esta última parte, incluida la dimensión afectiva, no se deja escribir en los libros, aunque, en otros ámbitos, hoy empezamos a saber muchas cosas en su relación con el conocimiento.

La primera, ese conocimiento integrador tiene mucho que ver con el quehacer que ha hecho de Marx un clásico de la historiografía. El asunto aquí es responder a la pregunta de cómo articulamos las distintas informaciones y conocimientos parciales de las diferentes disciplinas en un producto unitario, cómo se realiza la composición de abstracciones. En ese sentido, el Marx que Sacristán nos recuerda –y que, como dije, en cierto modo se inventa o, cuando menos, (re)crea– se distinguiría ventajosamente del historiador tradicional que aspira al conocimiento de lo particular, pero que no quiere verse mediado por abstracciones, que desprecia la teoría, que busca un conocimiento directo, intuitivo, entiéndase por ello lo que se quiera entender. Otra cosa es que la pregunta anterior, el cómo compone abstracciones, no admite, en razón de lo que afirma, una respuesta normada, como un conjunto de reglas, sino que se resuelve en cada conocimiento de cada suceso y, sin dejar de ser, una aspiración. La información psicológica, económica, etc., implícita en la explicación del motín de Esquilache es inagotable. Eso sí, el proceder es más fácil de aplicar en negativo, rechazando explicaciones que no resulten compatibles, explícita o implícitamente, con teorías conocidas.

Por lo demás, cabe preguntarse por qué una persona que sabía tan bien lo que era pensar preciso nos ofrece la impresión de estar merodeando, en textos sobre otros, en torno a un principio, sin llegar nunca a dedicarle una formulación clara y distinta. Creo que en todo esto, en nuestras preguntas sobre el «buen método», hay todavía el viejo vicio beato de encontrar doctrina donde hay, y eso es lo importante, perspectiva. O, peor aún, la ilusión, la falacia de la falsa precisión, algo muy poco dialéctico, que confunde la indeterminación de ideas con la, correcta, idea clara de que algo es esencialmente poco determinado. Es distinto no saber qué es una persona hermosa que tener claro que la hermosura no es una propiedad que se tiene o no, sino que admite grados, a diferencia de estar embarazada o nacer en Barcelona. Por cierto que por aquí detrás hay una sólida teoría matemática, la teoría de conjuntos borrosos, que ha recuperado interesantes intuiciones dialécticas, que permite tratar con precisión realidades imprecisas, realidades que exigen manejar más de un valor de verdad: A no es B (inteligente, gordo, alto, etc.) o no; no cabe por tanto predicar que A pertenece o no al conjunto definido por la propiedad B (de los inteligentes, por ejemplo), sino que la pertenencia se define en intervalo entre 0 y l (y consiguientemente el juicio «A es B» no es, sin más, verdadero o falso).

Salvador López Arnal.- En cuanto a la síntesis del saber analítico proveniente de los diversos conocimientos dados por las ciencias positivas, ¿qué control existe en su integración más allá de constituir una teoría consistente? ¿No pueden dar pie a varias síntesis a partir de los mismos saberes? ¿Crees que este proyecto puede constituir algún programa de investigación viable fuera del campo de las ciencias históricas?

Félix Ovejero.- Poco más puedo añadir a lo que antes te decía. Si acaso reconocer junto a la fundamental inspiración práctica y la vecindad historiográfica de las que hablábamos, el parentesco con una importante veta del pensamiento social en la que situaría a clásicos como Weber, Pareto o Aron. Son autores que, aun destacando la pertinencia en el ámbito de lo social del conocimiento abstracto, de leyes, reconocen que hay que ir un poco más allá y proporcionar explicaciones integradoras, históricas. La moderna filosofía de las ciencias sociales ha percibido esto de diversas formas. Ha subrayado, por ejemplo, que en éstas parecen ser más importantes las explicaciones que las teorías. Una fórmula más o menos afortunada de esa idea ha quedado recogida en la metáfora del mecanismo. Autores como Elster o Stinchombe, quienes han procurado dotarla de anatomía reconocible, se refieren con ello a una explicación que aumenta la precisión, la credibilidad, la plausibilidad de las explicaciones por la vía de dar cuenta de los componentes, de las secuencias causales comprometidas, con suficiente exhaustividad.

En el libro que antes mencionabas, La quimera fértil, he intentado recuperar el buen sentido que queda en la metáfora de las totalidades concretas, tesis propiamente metódica, y otro buen sentido, el de las explicaciones materialistas de la historia, desde las condiciones materiales de vida, tesis propiamente teórica, bajo la idea de teoremas de imposibilidad, de constricciones a las conductas que enmarcan las trayectorias sociales accesibles, al modo como sucede con las leyes más fundamentales de la física, las leyes de conservación, que, sin explicar, sin actuar como leyes explicativas propiamente dichas, nos señalan la necesidad de buscar explicaciones, nos excluyen algunas y nos perfilan otras. La explicación histórica acabada exigiría dar cuenta tanto de los filtros, descritos por teoremas de imposibilidad, como de las elecciones de los individuos que, para decirlo con un anglicismo bastante feo pero eficaz, se instancian, se realizan, en los procesos sociales.

Tienes razón en eso de que «caben diversas síntesis a partir de los mismos saberes». Pero eso no es síntoma de imprecisión alguna. De hecho se puede formular con bastante exactitud con herramientas de la moderna filosofía de la ciencia. Lo intentaré apretadamente. A la ciencia no le interesa, no puede, conocer lo real, sino determinados sistemas reales, un conjunto de entidades, funciones y relaciones entre esas entidades. Una misma realidad da pie a diversos sistemas reales: un conjunto de individuos puede ser ordenado de diversas maneras (pesos, clases sociales, etc.). Las teorías, que en principio son formales, simples definiciones, matemáticas, resultan interesantes si pueden generar modelos, si son teorías de esos sistemas reales. Por eso mismo caben diversas, infinitas teorías de los distintos sistemas reales. De modo que la propia composición de sistemas, que nos acerca al conocimiento de lo real-histórico, es la composición de las teorías que dan cuenta de los sistemas. En la medida en que hay diversas teorías de cada sistema, habrá, al fin, distintas «síntesis de los distintos saberes», como tú lo dices. Eso no quita para que podamos escoger las teorías más interesantes, las que generan más modelos.

De todos modos, creo que hay que ser prudente con las discusiones de método que no se desarrollan en un escenario, en una explicación concreta. Uno se emborracha de argumentos trascendentales, de principio y siempre, aun con la mejor disposición y convencido de estar en otros asuntos, acaba creyendo que existe algo así como el buen método científico algorítmico, entendido como la regla general que una vez aplicada produce, por sí sola, conocimientos. Y en esto soy cada vez más politeísta, creo que no hay normas de calibración metódica que sirvan para un roto y un descosido. Bueno, sí, el principio de falsación, la consistencia y poco más. Por ejemplo, creo que hay teorías que hay que defenderlas sobre supuestos realistas, y otras desde supuestos pragmáticos, predictivos o normativos. Desde luego, lo mejor sería que las explicaciones fueran a la vez todo eso, realistas y predictivas. Depende de la tarea en la que uno se enfrasque. Te lo diré en primera persona: mientras en La quimera fértil he defendido para un propósito específico unos criterios realistas, y un tipo de teoría económica eficaz explicativamente, en otro libro dedicado a la exploración normativa, que por razones editoriales ha aparecido simultáneamente, hago uso de otra teoría económica con menos vocación realista. Pero, en fin, acaso yo sea inconsistente.

Salvador López Arnal.- No creo. Has señalado la importancia de la formación de Sacristán dentro de la tradición epistemológica neopositivista. ¿Qué repercusión crees que ha tenido esta formación en su hacer filosófico, en su lectura de Marx? ¿Tienes alguna conjetura sobre su predilección por la obra de Quine y Carnap? Tú mismo has recordado que en los últimos años setenta, durante la radical moda antipositivista, Sacristán bromeaba en torno a la necesidad de editar un Manifiesto positivista.

Félix Ovejero.- Creo que queda el sentido común al que te aludía al principio. Ese mirar sin servilismos textuales y con hondura analítica, con buena herramientas. Piensa que Quine se hace un cartel en la comunidad filosófica a partir de la crítica al programa de su maestro Carnap, a los dos dogmas del empirismo que permitían el trazo fuerte entre la ciencia y todo lo demás.

Tampoco creo que deba forzarse las interpretaciones y pensar, por ejemplo, que su interés por Quine tiene su traducción en su reflexión sobre Marx. Se podrían quizá apuntar algunas cosas, se me ocurre que la idea de que la ciencia, aun con estrategias conservacionistas con respecto a modificaciones, se apuesta entera en cada experimento, que lanzamos el conjunto de nuestras creencias en el negocio con la realidad, puede ayudar a pensar el principio de la práctica, pero me parece más interesante revertir tu pregunta. Resultaría absurdo que a un físico se le preguntara por qué Einstein. Creo que algo parecido pasa con Quine.

Mírate la filosofía norteamericana: los seniors (Davidson, Putnam, Rorty), la nómina completa de la inteligencia artificial, sea para discutir (Fodor, Dennett), sea para perfilar (los Churchland, Stich); la filosofía de la ciencia, cada vez más naturalista, para bien o para mal. Todos son hijos de Quine. Sus problemas, los problemas que hoy nuclean disciplinas fecundas como las ciencias de la cognición, la epistemología naturalista, son problemas traídos al mundo o, al menos, bautizados por Quine, aunque hoy las criaturas, ya crecidas, resultan irreconocibles, como pasa con el naturalismo.

Lo que necesitaría explicación sería lo contrario, que alguien con los intereses profesionales de Sacristán ignorase a Quine. Pero no creo que eso tenga que ver con su idea del marxismo; eso es buscar teorema y consistencia donde no cabe. Por lo demás, es muy normal que apreciara a un filósofo tan innovador y tan radical, tan auténtico a la hora de pensar.

Mutatis mutandis lo mismo se podría decir de Carnap en una generación anterior. Son grandes, pensadores extremos, que no se andan con faenas de alivio, dispuestos a afirmar un fisicalismo sin concesiones o un conductismo duro, o a embarcarse en un programa, nada menos, de reconstrucción lógica del mundo, de nuestro conocimiento, o en dotar de buen fundamento a la inducción y la probabilidad. Sin duda grandes, incluso a la hora de equivocarse.

De todos modos, esa broma del «manifiesto positivista» a la que aludes hay que tomarla en el contexto de esa epistemología blanda, pactista, sin nervio crítico que sigue a la obra de Kuhn y que resultó particularmente dañina en ciencias sociales. Las ciencias que de verdad funcionan no hicieron caso de Kuhn, como no habían hecho de Popper: allí estaban ya sedimentadas las reglas de funcionamiento. En cambio, en las ciencias sociales, siempre obsesionadas con las cuestiones de método, el que vinieran los filósofos de la ciencia a decirles que su miseria de cada día estaba sancionada –autorizada– metodológicamente en nombre de la inconmensurabilidad interparadigmática, desembocó en una especie de complaciente revolcarse en el lodazal decididamente obsceno en donde cualquier discrepancia en lugar de discutirse se conjuraba como diferencia de paradigma. Y ya se sabe: las reglas, aunque se violen, son norte que uno sabe por donde aproar. Convertir en ideal regulativo la ausencia de reglas es derivar en la sinrazón.

Esa flojera mental es la que, creo, estaba detrás de la proclama de Sacristán.

Salvador López Arnal.- Él mismo, en alguna ocasión (por ejemplo, en su, carta de finales de agosto de 1985 dirigida a Félix Novales), se presentaba académicamente como un filósofo de la ciencia y de la lógica. ¿Cómo cree que entendía Sacristán la práctica de estas disciplinas?

Félix Ovejero.- Creo que esa declaración habría que entenderla como una forma delicada de situarse frente a un hombre que estaba en un verdadero fregado, en la cárcel, condenado por terrorismo. Era también un recordatorio de que, aunque intelectual, él se ganaba la vida con decencia filosófica. Ya sabes de su poco aprecio por el gremio y su mucho respeto por los trabajadores, por quienes podían describir con pocas y claras palabras lo que hacían para vivir. También cabría interpretarla como una advertencia respecto al alcance de lo que dijera, como una invitación a no buscar doctrina en sus opiniones, a no pretender más razones que las que contenía la carta.

Con respecto a sus quehaceres como lógico y filósofo de la ciencia no creo que los entendiera de un modo especial. Su texto de lógica [NE: Introducción a la lógica y al análisis formal] ya tiene bastantes años y seguramente hoy Sacristán lo haría de otro modo. Pero merece destacarse que un libro como aquél, que era un manual de lógica, tarda más de cien páginas en emprender con la lógica. Ahí hay una genuina preocupación filosófica y, si se me permite, un cierto respeto intelectual por el estudiante de filosofía que no sabe muy bien de qué va la lógica, pero que, sin embargo, esta interesado por el conocimiento. En ese sentido me sigue pareciendo recomendable por la preocupación filosófica que destilan sus páginas. Aun así también en ese terreno hay cosas por cambiar, habría que seguir dedicando bastantes páginas a mostrar a los estudiantes que aquello tiene historia, que tiene problemas de fundamentos, a recordarles qué hacen cuando hacen lo que hacen.

Con respecto a la filosofía de la ciencia, abundaría en lo dicho. Él se había formado con la mejor y primera, con la del Círculo de Viena. Tenía el suficiente buen juicio, que le faltaba a Lenin y a bastante marxismo, como para pensar que la revolución no se dilucidaba en ninguna discusión acerca del axioma de elección o del efecto Einstein-Podolsky-Rosen, para reconocer que hay demasiadas mediaciones entre el materialismo o cualquier tesis ontológica o epistemológica y la práctica política como para andarse con líneas correctas. (Bueno, quizá en alguna ocasión, estoy pensando en Lenin, se dilucidará, pero no porque realmente fuera así, porque hubiera una conexión lógica o material, sino por la enferma atmósfera mental en la que todos participaban que obligaba a tomar partido en cualquier asunto.)

Por lo demás, la filosofía de la ciencia es una disciplina bastante técnica y la idea de pensamiento original propio o local, no cribado por la comunidad internacional, tiene tan poco sentido como hacer física en casa. Aquí vale aquello de Baroja para el carlismo, y para el nacionalismo: se cura viajando.

Salvador López Arnal.- También has hecho hincapié en más de una ocasión en la honradez intelectual de Sacristán. ¿Podrías precisarnos este punto? ¿Qué singulariza, desde tu punto de vista, su hacer intelectual?

Félix Ovejero.- En cierto modo es sobre esto sobre lo que hemos estado hablando. Sacristán amaba la verdad en sentido fuerte y ahí no negociaba. Recuerdo que, en conversaciones sobre filosofía de la ciencia, repetía con frecuencia que no estaba dispuesto a sustituir el par verdadero/falso por versiones aligeradas del tipo válido/no valido. Parecía pensar que algunos distingos de la epistemología reciente, que son hoy bastante canónicas, no eran sino pejiguerías de intelectuales, de individuos inauténticos, maneras impropias de una disciplina que él había aprendido de la mano de aquellas magníficas y honestas cabezas centroeuropeas.

En ese sentido contraponía el proceder de los científicos, individuos que se tomaban en serio, a las maneras frívolas de los intelectuales, y aquí se le descolgaban los adjetivos: charlatanes y parásitos. Seriedad que exigía, para empezar, decir algo, aunque fuera una barbaridad, pero algo, esto es, juicios informativos, que excluyan mundos posibles, no vaguedades o pasteleos contradictorios del tipo esto, aquello y lo de más allá, también. Seriedad que, digo, empieza así, pero que sobre todo requiere que uno se crea con buenas razones lo que dice y, también, que se esté a la altura de lo que dice. Cuando uno dice esto en filosofía y, aún más en tradiciones como la marxista, y en otras más, ese tomarse en serio va más allá, aunque incluye, la seriedad de los científicos. Uno puede ser un físico competente y, después de clase, seguir la vida, sin valorarse, sin echarse las cuentas desde lo que se hace. En el caso del filósofo honesto las cosas son de otro modo. La filosofía coge, por así decir, la vida de través. Tiene sobre todo que ver con estar serena, racional y –si quieres– con felicidad en el mundo. Por supuesto, éstos son problemas de todos, y ese tomarse en serio es empeño propiamente humano. Sencillamente lo que digo es que en el caso de buena parte de la reflexión filosófica –pienso, naturalmente, en la reflexión ética– eso es asunto más radical, es el asunto. Aunque no, por supuesto, de todas las tradiciones. Un filósofo analítico tradicional puede serlo por horas, vamos, debe serlo, en tanto descalificaría preguntas importantes como sinsentidos.

En la tradición marxista hay un ejemplo reciente de aquello que Sacristán detestaba, un ejemplo conmovedor y que nos dice mucho sobre la insalubre atmósfera de los años de euforia marxista. Estoy pensando en Althusser, en esas memorias [NE: L’avenir dure longtemps (El porvenir es largo)] en las que confiesa que buena parte de su quehacer era un camelo, que iba de farol. Desde luego, impresiona mucho ver esa autenticidad final que lleva a uno a reconocer que era un fraude, que no se creía del todo lo que decía y que su rotundidad era una pose desprovista de buenas razones. Y aquí hay algo más: uno se pregunta cómo se podía uno formar correctamente creyendo las tesis de un tipo que no se las creía él mismo. Porque, claro es, junto a la inautenticidad cínica o farisea, la de Althusser, había otra insípida, sin nervio, que era aún peor, por vicaria y perruna, porque ni siquiera se atrevía a pensar, se limitaba a creer sin entender y todo lo más se dedicaba a marear la perdiz en argumentaciones inasibles. Ésta era gente con cabezas normales que, sin embargo, se enfrentaba a los textos de modo reverencial y cuando encontraban dificultades, lo que resultaba inevitable en textos que ni al propio autor convencían, su inseguridad les hacía incapaces de decir «esto no funciona», se quedaban en un «esto no lo entiendo», en una psicologización de las dificultades, que les impedía reconocerlas, precisamente porque su conclusión era «yo no doy más», psicológica, referida a sí mismos, en lugar de «este juicio falla por esto o lo otro», en lugar de referida a enunciados, el único ámbito en donde las dificultades de argumentación se localizan. Se mostraban incapaces de decir en qué condiciones modificarían su opiniones, qué asuntos eran los que estaban intentando resolver, cuáles eran las dificultades, qué problemas creían que eran importantes y cuáles falsos. Alguien que se forma de ese modo en sus años decisivos, es alguien que pensará mal toda su vida.

De todos modos, el problema está en la propia naturaleza –muy propicia al fraude– de ciertos cultivos de la disciplina, antes que en la de sus cultivadores. Cierto es que también hay científicos naturalmente normales, por así decir, muy poco preocupados por la firmeza de la ciencia que cultivan y poco interesados por la verdad. Lo que sucede es que, aun si se mueven por mezquindades (recuerda la historia de la doble hélice), las reglas metódicas sedimentadas en la disciplinas sólidas obligan a utilizar –también a los miserables– la moneda de la verdad, mientras que, cuando no hay filtros, la miseria sólo produce miseria. Sin ignorar que hay algo de carácter –de que precisamente por la falta de controles, la dimensión motivacional adquiera mayor relevancia– y que no hay oficio libre de pecado, es claro que la cosa es más grave y más factible en gremios que andan en continuo coqueteo con vanidades, quehaceres cortesanos y periodísticos y con materiales huidizos.

Ese tomarse en serio, que no está desprovisto de costos y fatigas, con uno mismo y en el trato con los otros, puede llevar, por supuesto, a equivocarse, pero uno sabe dónde estaba cuando se equivocó.

Salvador López Arnal.- Algunas personas han señalado que en cuanto a su hacer político Sacristán no dejaba de ser un ortodoxo y esto está dicho con escasa dulzura. ¿En qué consistía, según tu opinión, la ortodoxia de Sacristán? ¿Pudo darse en él la paradoja de un pensador muy libre intelectualmente, pero muy dogmático en su hacer político?

Félix Ovejero.- A la última parte de tu pregunta creo haber contestado antes, cuando me preguntabas sobre las implicaciones de su actitud moral para su reflexión política. Si acaso te añadiría que lo que con premura se califica como intransigencia es no pocas veces conducta perfectamente racional. Cuando nos enfrentamos a escenarios inciertos en donde no podemos calcular los resultados de nuestras acciones, no siempre resulta razonable la llamada ética de la responsabilidad weberiana, que requiere la (imposible) valoración de las actuaciones desde la comparación de las imprecisables consecuencias. En esas situaciones resultan más racionales éticas de la convicción, éticas deontológicas que no negocian principios. Por cierto que, como enseña la teoría de la decisión, esa misma radicalidad puede ser también racional en un contexto estratégico, habida cuenta de que transmite al otro, al rival, la información de que se enfrenta a alguien serio, que no responde a sus chantajes o amenazas. De todas formas, en el caso de Sacristán, la radicalidad tenía que ver, en mi opinión, con ese existencialismo al que aludí en tu anterior pregunta.

Con respecto a la ortodoxia creo que ésa es una descripción propia de pobladores de una atmósfera como la que describía al contestar a la pregunta anterior. Cuando no hay un cuerpo teórico al cual remitirse, una axiomática, pero se aparenta estar en el secreto de no se sabe qué, o cuando se da la inautenticidad vicaria de la que te hablaba, en cualquiera de los dos casos, las gentes se encuentran siempre con el pie cambiado, en tanto tienen que calibrar unas ideas que ignoran con unos criterios que no conocen. Eso se traduce en una inseguridad patológica, en un sentirse en falso, que se resuelve casi siempre en patologías, en desvaríos, sobreactuaciones y cosas así. Es fácil, entonces, que las discusiones se psicologicen y se lleven por caminos imposibles. Si uno ama la verdad y tiene reglas de reconocimiento de lo que son opiniones aceptables, no le duele que le digan que sus tesis no funcionan. Al revés, lo agradece, porque con eso las mejora y se avanza en la reflexión de todos, que es la que cuenta. Pero en situaciones como aquéllas, cuando a alguien le dicen que afirma una tontería parece que se implique que le están llamando tonto. Entonces las cabezas se bloquean, funcionan a bajo rendimiento, con inseguridades extrañas y se crea ese ambiente insalubre, tan frecuente en nuestra cultura intelectual y de la que todos somos víctimas, en la que nadie lee a nadie, se cultiva la maledicencia privada y el jabón público, todos andan habitando la ficción y sólo se habla para unos cuantos amigos que son muy listos porque nos dicen que nosotros somos muy listos.

Frente a eso, en otras culturas universitarias hay una sana dureza pública, capaces de «destruir una idea sin rozar la piel de su autor», para decirlo con Bernard Shaw. Es la dureza que uno le pide a aquello que ama, de la que hablaba nuestro poeta. Pues bien, cuando preguntas a qué se alude con eso de la ortodoxia de Sacristán siempre te refieren réplicas suyas en conferencias en las que se limitaba a respetar a su interlocutor preguntándole a su vez en qué basaba sus juicios o dónde había leído la cita que mencionaba. Nada más, sólo eso. Lo que nunca veías en Manolo eran esas actitudes perdidizas, propias de aquellos que, precisamente porque no respetan a los demás y se escuchan sólo a sí mismos, desatienden razones ajenas y, al final, y ése es su San Martín, aflojan su propia tensión mental. Al revés, Sacristán siempre entraba al trapo.

La equiparación entre ortodoxia y «dureza» habla, más que de él, de nosotros. Al cabo, estamos acostumbrados a confundir la delicadeza con la debilidad.

Salvador López Arnal.- Para finalizar y no agotar tu generosa y casi infinita paciencia, quería preguntarte, sobre su faceta de historiador del pensamiento. Pienso en sus lecturas de Heidegger, Hegel, Gramsci o Lukács, por ejemplo. ¿Qué destacarías en este ámbito? ¿Cuáles serían las ideas básicas de su proceder como historiador del pensamiento?

Félix Ovejero.- La relación que tenía con los autores que abordaba tenía todos los rasgos de una relación amorosa. Entraba en el autor, reconstruía su interna tensión, su poética, lo seguía, le mostraba cuando no estaba a la altura de sus propios proyectos, las incoherencias, las insuficiencias o las inseguridades. Lo que vale, si cabe más, para sus trabajos sobre poetas como Goethe o Heine; después de todo, un poema tiene mucho, entre otras cosas, de un mundo posible, internamente necesario, en el que no sobra ni falta nada y las inconsecuencias chirrían. Había eso y, por supuesto, una espléndida sociología literaria, uno de los pocos géneros que persistirán en esa –con frecuencia– infumable materia que es la crítica literaria. Ahí había un punto de identificación casi mística, de inmersión en el personaje que exige un esfuerzo psíquico no despreciable, hasta el punto de participar, como le sucedió con Gramsci, de sus propios desánimos.

Sin embargo, la relación amorosa no se agotaba ahí. Comprender, participar de la identidad de otro es un buen paso, el primero, pero después están las exigencias de racionalidad, la valoración desde criterios públicos, desde la disposición y el compromiso de revisar el no estar a la altura de uno mismo, revisar las propias debilidades, inconsistencias o inconstancias a la luz de las buenas razones del otro, que son las razones del que uno quiere ser. Ahí también estaba el giro final de Sacristán, más analítico, mostrando las ambigüedades, los trucos o los caminos sin salidas. Era, también ahora y para seguir la comparación, un amor sin tregua, que no era rendición o catequesis, sino apasionamiento crítico, no concesivo. En todo caso, aun si llegaba a odiar al personaje, lo que no quedaba nunca era cariño mortecino, trato matrimonial si quieres decirlo así, tan frecuente en ciertas historias del pensamiento, ese tono complaciente que se resigna a no entender porque no respeta.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.