En esta nueva entrega del Centenario Manuel Sacristán reproducimos un texto de Manuel Sacristán en el que reflexiona sobre el diálogo entre cristianos y marxistas.

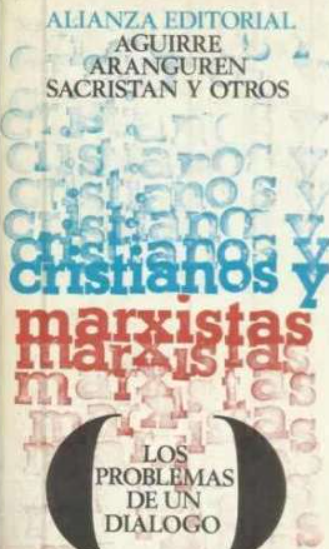

Nota del editor.- Este texto, escrito en el año 1968, se publicó en la revista Criterion (nº 35) y un año después en un libro coordinado por Jesús Aguirre, titulado Cristianos y marxistas: los problemas de un diálogo (Alianza, 1969), en el que se incluían, junto con la contribución de Sacristán -de quien Jesús Aguirre afirmaba que su «seriedad frente al futuro del diálogo iguala a su ironía acerca de su presente»-, las aportaciones de Karl Rahner, Lucio Lombardo Radice, Jules Girardi, Milan Machovec, Gilbert Mury, Johan Baptist Metz, Louis Althusser, José Luis López Aranguren y la presentación del que años después sería Duque de Alba.

El texto que presentamos a continuación, con ligeras variantes, fue incluido en Intervenciones políticas (Icaria, 1985).

Ha bastado poco tiempo para el «diálogo» entre la Iglesia Católica y los no creyentes empezara a provocar reacciones de un cierto hastío en la gente misma interesada; no se trata aquí de la irritada repulsa que el slogan suscitó y suscita entre los integristas católicos que consideran comunista al papa Juan XXIII y hereje a su cauto sucesor [Pablo VI]; ni de la incomodidad en que puso desde el principio a ciertos doctrinarios del ateísmo. Se trata de una peculiar repugnancia provocada probablemente por la falta de claridad con que se habla de la cuestión, por la ingenua brutalidad con que se machacan conceptos para evitar que sus cantos echen chispas al rozarse con otros que nunca les fueron próximos, por la efusión un tanto impúdica con que individuos de cada bando se lanzan entusiástica y torpemente a expresar su buena voluntad usando el lenguaje del otro.

Acaso se objete que todas esas causas de hastío lo son casi exclusivamente para una estimación intelectual. Si el objetor es doctrinariamente pragmático o eficientemente tendero añadirá probablemente a esa objeción el reproche de aristocraticismo. Es posible que haya algo de eso. Pero, aparte de que ya es hora de recordar que ‘intelectual’ viene de entender y ‘aristocraticismo’ puede querer decir particidad por lo óptimo, hay una razón de peso para no retroceder ante aquellos reproches ni deponer la prevención crítica: ésta del «diálogo» es una de esas cuestiones que los políticos bienintencionados y bien inspirados –los políticos demócratas y progresistas– pueden caer en la tentación de zanjar simplística e ilusoriamente apelando al llamado sano sentido común del llamado hombre sencillo, lo cual quiere decir: apelando a la ignorancia y a la limitación de horizontes y, por tanto, a la falsedad.

Se comprende fácilmente por qué los políticos bien inspirados de ambos bandos –igual, por ejemplo, un dirigente obrero que un clérigo política o socialmente activo– pueden autosugestionarse y promover esa infecunda producción de proclamas de buenas intenciones que, contrastadas con la situación real, dejan inevitablemente mal sabor de boca a todo el que tenga una visión crítica de las cosas. Ocurre, en efecto, que la presencia de la Iglesia Católica en la vida cotidiana ha entrado desde principios de siglo en una nueva fase: quizás la cuarta, después de su clandestinidad hasta Constantino, de su hegemonía hasta el siglo XVI y de su pugna exclusivamente dentro de las clases dirigentes, con dominio todavía indiscutido de las clases explotadas, desde entonces hasta finales del siglo XIX. Esta nueva fase tiene, como cualquier otra, características propias. Por ejemplo, y señaladamente, es de ámbito universal (hasta el punto de que las anteriores consideraciones, todas muy estrictamente europeas, tienen que corregirse en lo que sigue). Y está protagonizada por una tensión económica, social y política que abarca el mundo entero. En esta situación se corre el riesgo de que la Iglesia quede incluida en el campo de uno de los dos grandes polos de la tensión social de la época, lo que significaría la más explícita renuncia al predicado de catolicidad. No renunciar a él es probablemente la motivación principal del «diálogo» para los católicos clarividentes. En cuanto al otro bando (estos simplistas singulares se vuelven plurales más adelante), es de suponer que el motivo se encuentre en la siguiente reflexión: la principal tensión que divide hoy al mundo no es de naturaleza religiosa, ni siquiera étnica o nacional: es de orden económico-político; la tensión existe ya en el interior de casi todas las sociedades nacionales; y la línea divisoria no tiene por qué coincidir con la que separa las confesiones religiosas, o a todas éstas de la gente irreligiosa. Evitar que esas divisorias se confundan es, por de pronto, conseguir que los conflictos tengan sus dimensiones auténticas; pero, además y sobre todo, evitar que una divisoria económico-política se finja también divisoria religiosa es quitar carga pasional ideológica a la división real. Para una humanidad que dispone de armas de destructividad notable, apenas previsible exactamente, es importante evitar que los conflictos reales presenten en la práctica elementos exacerbadores alógenos al conflicto y hasta capaces de provocar ellos solos el choque. Evitar la confusión es, en suma, evitar la guerra santa. Se comprende que esa tarea se presente al político responsable con una urgencia capaz de anular en parte la prudencia crítica en la formulación de los datos y de las perspectivas.

Pero la comprensión no ha de significar aplauso. No, al menos, en este asunto, cuya urgencia puede fácilmente mover a operar con ignorancia o confusión de problemas, obstaculizando así la llegada a una solución sólida, si la hay. La prisa intelectual puede conducir, como observa Rafael Sánchez Ferlosio, a convertir prontamente el «diálogo» en chalaneo, en una conversación en la cual las dos partes se mienten sin que ninguna se engañe. Aún peor: cuando anda de por medio –como ocurre en este caso– la efusividad bien intencionada, puede incluso ocurrir que cada parte, sin engañar a la otra, se engañe en cambio a sí misma. Autoengaños de esta clase han ocurrido ya, y alguno muy dramático, como el de aquellos presos políticos convencidos de que el Concilio Vaticano II significaba que la jerarquía católica iba a reclamar como cuestión de principio la liberación de todos los que en cualquier lugar del mundo sufren persecución por la «justicia» política[1].

Por todo eso es bueno deponer, cuando se puede, la prisa, e intentar disipar las confusiones. Éstas afectan ya a la idea de lo que es una convivencia dialogada, a los sujetos de la misma y al contexto en que se actúa.

Las grandes religiones, pese a lo corriente que es llamarlas universales, han coexistido siempre con poblaciones sustraídas a su disciplina teológica especulativa y moral y a su autoridad material de instituciones. Pero, con alguna excepción de mucho interés, en el pasado esa convivencia se produjo en áreas marginales más o menos confusas política y culturalmente: la vieja ecumene realmente vivida por cada cultura no era hasta hace poco planetaria, sino que alrededor y fuera de ella vivían poblaciones mutuamente bárbaras. En las confusas zonas periféricas de contacto convivieron el cristianismo y el judaísmo con las religiones orientales, con el Islam y con las religiones de los pueblos atrasados de África, América y Oceanía, objetos de las campañas imperialistas. La convivencia, por periférica que fuera, supuso sin duda interacción; pero fue una relación esencialmente reducible a la dialéctica objetiva de la presión, la resistencia y el choque. Apenas hubo más dialecticidad que la de los hechos: el misionero siguió al conquistador, de modo que la dialecticidad de las razones, la dialogicidad, fue en el mejor de los casos –cuando el bautismo no se impuso bajo pena de muerte o de destierro– un monólogo prepotente disfrazado de diálogo.

Las excepciones interesantes antes aludidas son ejemplificables con la situación religiosa de Castilla antes de la Inquisición: las disputas entre rabinos, doctores islámicos y teólogos cristianos, presididas por algún sabio monarca o por eruditos servidores de los reyes castellanos, dan testimonio de una convivencia no sólo factualmente dialéctica, sino también dialógica o dialogada, entre las grandes religiones. Pero se trata de excepciones: no es mala intención erística el que el ejemplo castellano deba redondearse con la expulsión de hebreos y moriscos por la corona de Castilla; es justo recuerdo de lo que fue norma general.

Pero aun en el supuesto de que esas excepciones hubieran sido más frecuentes y más importantes, la situación presente se diferencia mucho de ellas; ante todo, por las dos razones que siguen: la copresencia y la resultante necesidad de convivir no se limitan ahora a grandes religiones, ni a religiones en general, sino que abarcan también a grandes masas de hombres no creyentes (ya porque tengan alguna tradición, ya porque sean descreídos recientes); y la convivencia no se produce sólo en zonas periféricas, sino también dentro de cada sociedad. Cuando en el siglo XX las iglesias se deciden por la cruzada, tienen que empezar por guerrearla contra el mismo pueblo al que pertenecen sus fieles; los moros no están sólo en la costa, y Santiago Matamoros fusila a españoles. Es de interés observar que el ejemplo de situación dialogada antes aducido –los rabinos toledanos– tiene en común con la actual situación esa convivencia dentro de las fronteras. Parece, pues, claro que la convivencia dentro de una misma población tiende a presentar un dilema entre el diálogo y el exterminio o el destierro. La mera copresencia en franjas periféricas no parece tener esa drasticidad. Pero, como ya se ha insinuado, en el mundo actual se han acabado las zonas periféricas confusas: los territorios oficialmente uniformes limitan unos con otros a lo largo de tajantes líneas contrastadas. Con eso quedan apuntados los especiales motivos de una convivencia dialógica, no sólo factualmente dialéctica, de las religiones entre sí y con los irreligiosos.

La aparición de masas de estos últimos es una de las novedades características de la situación presente. El carácter masivo del fenómeno es lo que lo diferencia de su precursor inmediato, la irreligiosidad ilustrada nacida en el siglo XVI, florecida en el XVIII y presente en el nacimiento de la masiva irreligiosidad contemporánea, que puede llamarse social. La irreligiosidad ilustrada lo fue de minorías pertenecientes o no a la clase dominante aristocrática, pero que resultaron representantes bastantes fieles en todo caso de la ascendente clase burguesa. Mas el destino de la irreligiosidad ilustrada parece ser el de mantenerse minoritaria; pues la irreligiosidad no ha resultado luego ser un rasgo esencial de la cultura oficial burguesa. Marx sostuvo, por cierto, en su juventud que la escisión de la consciencia característicamente consagrada, según él, por la vida burguesa y su sobrestructura política es la más fiel realización de la religiosidad judeo-cristiana. Maritain está seguramente de acuerdo en esto con Marx, sin saberlo y acentuando las cosas de otro modo. Pero aquí interesa sólo registrar los rasgos característicos de la situación contemporánea desde el punto de vista del «diálogo»: se trata de una copresencia de las iglesias con gente irreligiosa (y no sólo con otras religiones), dentro de una misma área nacional (y no sólo en zonas periféricas) y con relaciones numéricas varias, incluyendo el caso de la irreligiosidad de masas (y no sólo de una minoría como la ilustrada).

Esas características nuevas pueden agravar mucho las cosas si las iglesias siguen fieles a sus tradiciones totalitarias: ahora no se arreglaría gran cosa con quemar anualmente sólo cien blasfemos poseídos por el demonio, ni con hacer retractarse a sólo dos o tres filósofos y científicos de cada generación. Pero también pueden facilitarlas grandemente, y de hecho las están facilitando ya: el fiel tiene hoy presente, como cosa normal y no teratológica, las demás grandes religiones y la existencia en masa de compatriotas irreligiosos. Con esa experiencia, el hombre psíquicamente sano no se sumirá fácilmente en un rapto de violencia cruzada. Hoy (dejando aparte los poderes políticos y económicos que pueden utilizarla para sus fines) la ideología cruzada no puede prender más que en anormales o en poblaciones violadas por esa fabricación de semicerebros que es la propaganda escatológica que presenta el Bien absoluto y el Mal absoluto encarnados en personas y grupos de personas.

Ya eso es una apreciable ventaja, que cuenta, mutatis mutandis, también para la gente irreligiosa. Pero hay más: al tratarse por ambos lados de masas de población, es posible que el furor doctrinarlo resulte menos capaz de perjudicar las relaciones entre las iglesias y los irreligiosos. Y es posible que las condiciones de una coexistencia dialogada se reduzcan a la única esencial: que no se dé una contradicción entre lo intereses vitales respectivos. Intereses vitales son los que se refieren a la vida cotidiana y a sus perspectivas, y pueden verse en forma concentrada y esquemática en los sistemas sociales propugnados, más que en las ideologías que los recubren. No es que esto resuelva todo los problemas, pues la mayoría de las iglesias, y hasta de las religiones en general, tienen pactos implícitos de convivencia con –o hasta de inserción activa y protagonista– algunos sistemas sociales, y no con ni en otro. Un ejemplo que no irritará a nadie en este país –ni ya, acaso, en ningún país– puede ser el entrelazamiento hasta administrativo y burocrático del confucianismo con el Celeste Imperio. Pero si no lo resuelve todo, esa simplificación aportada por el carácter masivo del hecho irreligioso moderno sirve al menos para ver dónde está el obstáculo principal.

Si la presente discusión obedeciera a las necesidades de un punto de vista religioso, éste sería el momento de examinar en qué medida son totales y han de ser permanentes esos compromisos de las iglesias con unos sistemas sociales y no con otros. Pero como el punto de vista de esta nota es la irreligiosidad, entrar en esa cuestión sería meterse en camisa de once varas, con toda la efusividad que debe evitarse. Se dejará, pues, el examen de esta cuestión a los doctores que tiene la Iglesia y se pasará a considerar lo que razonablemente se puede esperar en el reducido campo que no va a beneficiarse directamente de aquella simplificación: el ámbito intelectual, aquel que hereda, por una parte, la consciencia dogmática y misionera de las iglesias y, por otra, la irreligiosidad ilustrada (con participación además, o sin ella, en la irreligiosidad social).

Poca duda puede caber de que el choque entre la tradición que –por honrar una expresión de las más vilmente ensuciadas por la propaganda–– puede llamarse librepensadora y la tradición soteriológica de las iglesias no dejará nunca de ser integral. Para que dejara de serlo, las iglesias tendrían que dejar de afirmar que los hombres se salvan por una disciplina respecto de tesis, instituciones y personas: es decir, tendrían que dejar de ser iglesias y pasar a otras formas (por supuesto imaginables) de religiosidad. Pero, en cambio, no es menos indudable que ese choque es esencialmente dialógico, como la disputa entre el rabino y el obispo antes de que el rey cristiano cambiara de opinión. Y la peligrosa posibilidad de que la acritud de los momentos malos de la disputa se proyecte sobre las relaciones sociales depende en realidad más de la conducta de los poderes prácticos que de la serenidad de los intelectuales. Eso no quiere decir que ésta carezca de importancia. Pero, ya hoy o en una próxima perspectiva, esa serenidad está casi garantizada. Mucho antes de que cardenales, papas o presidentes y ministros hablaran de diálogo entre los hombres de iglesia y la gente irreligiosa, intelectuales de ambas procedencias dialogaban con cierta eficacia. La interesante, por más que unilateral, relación intelectual del joven Gramsci con Péguy y los Cahiers de la Quinzaine puede ser ejemplo de esa situación. Y era por 1917, para mayor diversión de los amantes de fechas. La causa de esa anticipación es probablemente un hecho que José Ferrater Mora formuló, en el curso de una conversación, del modo siguiente: el liberalismo, al mismo tiempo que caducaba como sistema de tesis económico-sociales, ha salvado su esencia moral universalizándola, de tal modo que, al menos entre intelectuales, hoy es posible encontrar liberales en todas las tradiciones vivas de pensamiento.

Lo esencial, en resumen, es que el choque intelectual resulta no sólo compatible con una coexistencia dialogada, sino incluso una parte imprescindible de la misma, siempre que sea auténtico, no vicario o sucedáneo de los grandes conflictos prácticos de la sociedad. Por donde se llega a confirmar la importancia decisiva de estos últimos incluso para una cuestión a primera vista tan ideal como la de las relaciones entre las iglesias y la gente irreligiosa. La causa de ello es que las relaciones en cuestión no lo son entre abstractos como el Cristianismo o la Religión y el Comunismo o el Librepensamiento, sino entre la gente.

De las consideraciones que han sido necesarias para fijar la diferencia entre una convivencia sin más interacción que la dialéctica objetiva y otra que cuente además con interacciones dialécticas subjetivas, que son las dialógicas o dialogales en este contexto, se ha desprendido ya directamente que estas segundas pueden producirse en dos planos: uno que tiene las características de la discusión científica o intelectual; otro que tiene más bien las características del diálogo contractual, de la negociación; este último es el plano propio de los políticos (y es obvio que son políticos también el papa y los obispos, puesto que cuentan con un aparato de poder sobre hombres, aparte de ser el primero un jefe de estado). Es además el plano en que se encuentra el problema decisivo para el éxito o el fracaso del «diálogo»: el de la oposición o ausencia de oposición en cuanto a los objetivos configuradores del sistema económico-social.

Es de la mayor importancia distinguir entre ambos planos, pese a su interrelación evidente. Pues permitir que la verosímil urgencia de los problemas prácticos acarree precipitadas síntesis intelectuales –que, por sincera y bondadosa que sea la efusividad con que cada uno quiera meterse en el pellejo del otro, darán inevitablemente en chapuza– es condenarse a no ver claro. Y permitir que la presumible premiosidad del discurso de modelo científico bloquee el discurso práctico de la negociación es condenarse a no construir nada que sea cobijo y defensa frente a los peligros de orden ético-público que son tan acuciantes en estos años.

Del mismo modo que son varios los planos del «diálogo», así también lo son los sujetos o interlocutores posibles. Pero el criterio principal de distinción es más complicado en este segundo punto.

Se prescindirá aquí de distinguir entre los sujetos religiosos, aunque el asunto es de gran interés también para los irreligiosos. No hay duda de que las diferencias entre la Iglesia católica y la Ortodoxa o la teología radical norteamericana (por no pensar más que en ejemplos cristianos) son tan grandes que bastan para situar las relaciones de los irreligiosos con ellas en condiciones poco más que análogas, y aun laxamente análogas. No menos importante es la diferencia, ya en el seno de una iglesia, entre la alta jerarquía internacional, las jerarquías nacionales, el clero secular y regular y los simples fieles de cada región. Pero tanto el criterio bilateral adoptado en esta publicación cuanto el principio metódico de comedimiento aquí sostenido aconsejan abstenerse de entrar en esa cuestión y limitarse a explorar las diferencias entre los sujetos irreligiosos del «diálogo».

Una primera distinción debe trazarse entre los meramente descreídos y los que tienen razones –o noticia creída de que existen razones- para afirmarse irreligiosos. El primer grupo causa seguramente muchas preocupaciones a las iglesias. Menos a los irreligiosos. Por eso bastará con recordar su existencia. Como ya queda indicado, es característico de esta época el que el segundo grupo no conste sólo de una minoría ilustrada, sino que abarca conjuntos de población que merecen el calificativo de masivos y en los que opera de un modo u otro la tradición librepensadora ilustrada o la socialista (que en este punto procede, al menos en parte considerable, de la ilustrada).

Es un lugar común de la historia de la cultura que la tradición librepensadora ilustrada tiene sus raíces sociales en la burguesía ascendente europea de los siglos XVI-XVIII. Pero es también un hecho difícilmente negable que esa tradición se ha independizado sustancialmente –acaso sin voluntad de sus hombres– de aquellas raíces sociales. Fue más bien el orden social burgués el que se deshizo de ella, igual que del iusnaturalismo lockiano, del racionalismo y de tantos otros motivos ideales que acompañaron su ascenso y se encuentran hoy en la herencia de otros movimientos sociales. Hace ya mucho tiempo que el modo de vida burgués no tiene problemas con las iglesias, las cuales, una vez aceptado el principio de la usura, no tropezaron ya con obstáculo alguno para aceptar el más elegante del beneficio industrial y financiero. Las mismas iglesias son, en mayor o menor medida –máxima en la Iglesia Católica–, propietarias burguesas típicas, activas en el comercio y la finanza y, en menor medida, en la industria. La prohibición franciscana de poseer bienes inmuebles pesa poco en la era de los valores mobiliarios. Para los países católicos queda, de todos modos, la interesante peculiaridad de que la Iglesia Católica no se adaptó a los valores burgueses del modo drástico característico, por ejemplo, del calvinismo. Se limitó en lo esencial a operar con la casuística, tocando lo menos posible la misma teología moral, en vez de lanzarse a fundar desde los cimientos y revolucionariamente, como los calvinistas, la misma doctrina de la salvación personal según el modelo del éxito mercantil. Pero, a pesar de todo, nadie sostendrá que haya en los últimos ciento cincuenta años una pugna seria entre la Iglesia Católica y los bancos o las grandes empresas modernas autofinanciadas, algunas de las cuales posee ella misma.

Por todo eso, para entender la situación presente de la tradición librepensadora ilustrada es esencial no acentuar sus raíces sociales burguesas. Este primer sujeto religioso aquí considerado se caracteriza señaladamente por dos rasgos (por lo que hace al problema debatido): la irreligiosidad ilustrada no es nada combativa, ni menos sanguinaria. Su tradición de movimiento minoritario –su fracaso social, al no incorporarse definitivamente al dispositivo de hegemonía universal de la cultura burguesa– le ha impreso un pesimismo práctico que se satisface con sólo que la sociedad deje en paz a los pocos que «osan saber» ilustradamente. Es, en cambio, polémica y crítica en el terreno teórico. Por tanto, salvo en sociedades que no garanticen aún la libertad de pensamiento, la irreligiosidad ilustrada es hoy sujeto de un diálogo puramente intelectual, ha renunciado ya pacientemente incluso a las últimas veleidades prácticas spencerianas y está en consecuencia dispuesta a soportar el fragor intempestivo de las campanas y el espectáculo de las procesiones más corrosivas del autorrespeto de la especie.

El segundo de los sujetos colectivos principales del mundo irreligioso es el de la irreligiosidad social, la cual consiste sustancialmente en una cualificación socialista de la tradición ilustrada. Para este sujeto las cosas son más complicadas. Para empezar, no profesa el pesimismo minoritario ilustrado y, por tanto, tiende por necesidad orgánica a difundir masivamente la «audacia de saber» ilustrada. Pero, por otra parte, la irreligiosidad no es un asunto central para ese sujeto: central le es más bien el programa de convertir a las masas trabajadoras, especialmente al proletariado industrial, en agentes decisivos del cambio histórico. Y ocurre que esas masas son en parte –muchas veces mayoritariamente– religiosas. Esto impone por fuerza al movimiento socialista –vale la pena repetirlo: impone y por fuerza– la distinción entre el contrincante en principio dialógico y el enemigo con que le enfrenta la dialecticidad de los hechos. Y no se lo impone sólo para dentro de plazo fijo, sino por tanto tiempo cuanto sea necesario para contar con el consenso de aquellas masas: aunque se trate de siglos. La ignorancia de esa necesidad ha conducido a uno de los resultados negativos que menos puede perdonarse a sí mismo ese sujeto: al despilfarro de fuerzas productivas, desgastadas en inútiles pugnas políticas sin raíces de clase. Ahora bien: aquella distinción es ya sin más posibilitación de dialogicidad no forzada, de diálogo libre. Así pues, la situación de este sujeto es de una interesante contradictoriedad: por un lado, la irreligiosidad es en sus motivaciones menos fundamental que en la tradición ilustrada, y, además, está contrapesada por la necesidad en que se encuentra de reconocer que sus mismos objetivos le obligan a luchar por dar funciones de protagonista social a masas que pueden ser religiosas y de hecho lo son muchas veces, y siempre en parte; por otro lado, el carácter activo o praxeológico de sus nociones teóricas le impide poner en la vía muerta de la realización sólo minoritaria ninguna de sus motivaciones, ni siquiera las de segundo orden: pues toda motivación de esa praxeología tiene una prolongación más allá del aquí y el ahora; así, por ejemplo, la motivación antes formulada, la de dar función de protagonista social a las masas trabajadoras, se prolonga en el motivo de dar función protagonista a la especie Homo sapiens en la naturaleza, lo cual culmina en la irreligiosidad y en la consciencia de la muerte características del sapere aude! ilustrado, pero con una agresividad de objetivo buscado que no se da ya en esta tradición.

Por todo lo cual hay que esperar de este sujeto una relación dialógicamente agresiva y factualmente solidaria con las masas religiosas y con todo hombre religioso solidario de ellas. Y habrá que desconfiar de él siempre que se presente sin agresividad dialógica: en este caso estará engañándose a sí mismo o chalaneando. La irreligiosidad meramente ilustrada tenderá en cambio a ser menos agresiva en el diálogo y menos fraternal en la práctica.

Por último, no se puede olvidar que un sujeto colectivo del diálogo –acaso tanto o más presente en los designios de las iglesias que el segundo considerado– se encuentra enigmáticamente a caballo de la divisoria entre religiosos e irreligiosos: son las poblaciones del mundo colonial y ex-colonial. Sin duda las mayorías de esas poblaciones tienen sus religiones. Pero es dudoso que tales religiones, o muchas de ellas, puedan resistir a los efectos disolutivos coincidentes de la moderna civilización científico-técnica y de los programas sociales revolucionarios que son frutos de aquélla. Es de presumir que, para las iglesias, estas poblaciones aparecen bajo una luz incierta, como comunidades que requieren a la vez la misión evangelizadora de viejo estilo y la nueva «misión interior» destinada a los suburbios proletarios. Para el movimiento social irreligioso, esas poblaciones se presentan más simplemente como poblaciones explotadas. La irreligiosidad meramente ilustrada no tiene gran cosa que decir acerca de ellas: aún les falta mucho para llegar a tener una Royal Society, o bien basta con el hecho de que algunas de esas sociedades cuentan ya, junto con millones de parias, con algún que otro fellow de la Royal Society.

Con tantos sujetos y tantos planos posibles del «diálogo» son sin duda imaginables contextos muy diversos, desde el de la negociación política hasta el de una disputatio solemne acerca de la compatibilidad de la superación del valor mercantil y las relaciones de la vacunación antitífica con el Gran Vehículo o el Pequeño Vehículo de la soteriología oriental. La riqueza temática no es de por sí turbadora. Lo es, en cambio, incluso conceptualmente, una escisión que agrieta la entera reflexión hecha hasta aquí: la escisión entre planos prácticos, para los que se reconoce una urgencia, y planos de orden teórico en los que la prisa se paga al precio de la falsedad o hasta al de la mentira. Es de presumir que esa grieta sea molesta para todo el mundo, incluso para el menos dialéctico. Lo es particularmente para aquel que, convencido de que el pensamiento especulativo es intelectualmente vicioso, quiere pensar praxeológicamente. Por eso puede ser de interés bastante general el indicar un contexto, una temática, que reúne dos características especialmente favorables:: no ofrece inevitables riesgos de síntesis precipitada y constituye, sin embargo, un puente entre las urgencias cotidianas y la reflexión más desinteresada, que es la más básica y la más práctica a la larga. Se trata de la ética, especialmente de la ética pública.

La ética es una temática que –siempre que los interlocutores concuerden en admitir un principio escasamente discutible de la moderna teoría de la ciencia– puede discutirse y acaso concordarse a su vez sin necesidad de que intervengan la teología por un lado ni tesis generales sobre la historia o la estructura del mundo y del conocimiento por otro. El principio aludido de teoría de la ciencia es como sigue: por monolítico que sea el efecto que produce una cultura bien delimitada, y por mucho que los propagandistas erijan esa impresión en principio de un perdido pensamiento, la verdad es que la relación entre una doctrina de orden técnico, poiético o práctico y la teoría en que se apoye –entre la ética, pues, en este caso, y la teología o la concepción del mundo– no es nunca de deductividad plena. Lo es de mera compatibilidad, coherencia o consistencia lógica (dejando aparte los casos de incoherencia). El monolitismo deductivo no es nunca real, sino sólo la impresión grosera (reforzada por la propaganda) que da la real organicidad histórico-empírica, basada en el mejor de los casos en la mera coherencia. Las variaciones de la teología moral católica, por ejemplo, sobre un fondo teológico-especulativo casi permanente, son una ilustración probablemente inapelable de ese principio. El cual garantiza, por ejemplo, que para hablar de ética con un cristiano un marxista no tenga por qué hacer previamente la liporiosa excursión al concepto de Dios (como si fuera serio hablar de concebir a Dios) emprendida hace poco por un efusivo y bienintencionado marxista francés. (‘Lipori’, dicho sea para el lector no vasco, es una palabra euskera que significa la benevolente vergüenza que uno siente por otro que está haciendo el ridículo).

El plano de la ética es, además, aquel en el cual pueden estimarse de un modo concreto las posibilidades de convivencia incluso material, la compatibilidad de los objetivos sociales y de los valores implícitos en las conductas que cada cual está dispuesto a aceptar como propias; y es el plano en que resulta más factible un lenguaje unitario razonablemente unívoco para todos. No pues, el pseudoconcepto de Dios o la idea de trascendencia, comparados o contrastados con las nociones de alienación o de sublimación, deberían ser temas inmediatos del «diálogo»; sino otros como el alcance de la comprensión teológica de las instituciones sociales y económicas, la condición moral de las relaciones mercantiles, lamoral de la producción industrial, la responsabilidad penal, la familia, lo que unos llamarán control de la natalidad y otros, acaso, libertad sexual, la condición de la mujer, la del niño, la libertad de consciencia en la escuela, en la enseñanza superior y en la investigación, los problemas morales de la representación política y del ejercicio del poder, etc.

El atenerse por de pronto a la ética no es, por lo demás, una renuncia intelectual, sino que resulta ser una conducta coherente con la actitud crítica. La naturaleza intelectualmente viciosa del pensamiento especulativo sistemático hace que la gente piense mucho más verazmente cuando estima lo que está dispuesta a hacer que cuando proclama dogmas especulativos o filosofemas sistemáticos. Creer quiere decir muchas veces estar equivocado. Don Mecreique y don Penseque, según dice el refrán castellano, son primos hermanos de don Tonteque.La práctica, aunque nunca transparente, engaña, sin embargo, menos. Lo mismo ocurre con la reflexión crítica sobre ella, comparada con la especulación. Unos llamarán a esa reflexión teología moral, otros ciencia de la conducta y otros praxeología, pero todos admitirán que queda recogida, parcialmente al menos, en lo que la tradición llama ética. Empezar seriamente por ella es aconsejable para evitar chapucerías y para asegurar, dentro de lo posible, a los interlocutores que ganarán al menos el fruto primero y más natural de un verdadero diálogo: entenderse a sí mismos y a los demás.

Nota

[1] Lo aludido es esto: en 1966, influidos por una visión demasiado optimista del «diálogo», unos presos comunistas de la cárcel de Burgos creyeron que si la Iglesia no había conseguido aún una amnistía eso se debía a que la dirección del PCE no se lo había propuesto. Interpretaron mal unas palabras del entonces arzobispo de Santiago (que no era precisamente un progresista) y consiguieron que varias mujeres de presos se presentaran ante Su Ilustrísima, la cual se escabulló como pudo de aquella patética visita no exenta de riesgo para las mujeres.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.