Febrero tiene fechas señaladas en el calendario de los obituarios relacionados con la literatura, algunos de ellos especialmente aciagos debido a la razón que los motivaron.

Un 22 de febrero de 1939 moría en el Hotel Bougnol-Quintana de Colliure el poeta Antonio Machado. Con la salud bastante deteriorada se había visto obligado a abandonar Barcelona un mes antes, ante la brutal ofensiva franquista contra la Ciudad Condal. Su periplo hasta la pequeña localidad del midi francés no estuvo exento de dificultades y sufrimientos. Tres años después, también un 22 de febrero, se suicidó en la ciudad brasileña de Petrópolis el universal escritor austriaco Stefan Zweig, perseguido por la Alemania nazi y desesperado por ver cómo se extendía por todo el mundo esa ideología criminal.

En ambos casos su popularidad y sus obras se mantienen, afortunadamente, vivas en la actualidad. Del autor sevillano, la editorial Dyskolo ya publicó en febrero de 2022 el libro Fabulaciones y otros textos en prosa, que reúne los textos recogidos en el único manuscrito que pudo salvarse durante la trágica huida hacia el exilio de la familia Machado. Y hace apenas dos meses apareció Desde el mirador de la guerra, un libro pensado como homenaje por el 150 aniversario del nacimiento de Machado, que tendrá lugar a lo largo de 2025. El texto recoge los 29 artículos que el poeta publicó en el periódico La Vanguardia, entre julio de 1937 y enero de 1939, a partir de los originales digitalizados y archivados en la hemeroteca de este diario.

Pero otros autores no han tenido igual suerte. Es el caso de José Díaz Fernández. Periodista y escritor cuyo compromiso literario y personal lo llevó a la cárcel, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, y al exilio, que ocasionó su muerte, la cruzada fascista de Francisco Franco. Al igual que Machado, José Díaz, junto a su mujer y su hija, se vieron obligados a abandonar Barcelona a finales de enero de 1939. Como a decenas de miles de refugiados republicanos le esperaba un campo de concentración al otro lado de los Pirineos. Para cuando consiguió salir, enfermo de tuberculosis, y establecerse en Toulouse la Alemania nazi ya controlaba Francia. Y aunque intentó marcharse a Cuba, murió antes de poder escapar de ese infierno. Era el 18 de febrero de 1941. Murió en la extrema pobreza, tenía cuarenta y dos años, y según el testimonio de su hija: «los amigos tuvieron que hacer una colecta para su entierro. Llevó encima del ataúd una cinta con los colores republicanos, que mi madre había cosido durante la noche».

Díaz Fernández, que en su juventud se vio obligado a combatir en la guerra de Marruecos, escribió aceradas crónicas para El Noroeste de Gijón, en las que mostró la realidad del colonialismo español y la crudeza de la propia guerra. Y en 1928 reunió en El blocao un conjunto de nueve relatos sobre su paso por Marruecos cuyo tono, intensidad literaria y planteamiento narrativo no sería muy distinto del que usaría más tarde en Octubre rojo en Asturias, donde relató la insurrección revolucionaria de 1934. Un estilo similar al usado por Manuel Ciges Aparicio en Los vencedores, donde se relata la huelga minera de 1906 en Mieres, y del preconizado por la vanguardia rusa en los años 20 del pasado siglo, que resaltaban la necesidad de no escribir novelas con temas sociales, sino trasladar esas cuestiones a relatos de no ficción, realizando para ello investigaciones orientadas a literatura documental, en lugar de novelas realistas. Años después también fue la línea seguida por Rodolfo Walsh.

Pero volviendo a Díaz Fernández también conviene recordar que en su novela La Venus mecánica (1929), el autor desarrolla toda una serie de vivencias personales, planteando con ello cuestiones de debate del contexto sociocultural de la época, además de denunciar el absurdo esnobismo de la élite vanguardista de la década de los veinte y reflexionar sobre la situación de la mujer en la España de entonces. A su vez el ensayo El nuevo romanticismo (1930) reflexiona sobre el llamado arte nuevo, cuestionando los planteamientos de Ortega y Gasset y lo que representaba Revista de Occidente como plataforma elitista y burguesa, y postulando como alternativa una literatura que hiciese soluble la innovación formal con la concienciación social. Un debate similar al que, casi un siglo después, mantuvieron Rafael Chirbes y Enrique Vila-Matas sobre la forma y el sentido de la novela.

No es necesario aclarar que el compromiso político desplegado por Díaz Fernández con el advenimiento de la Segunda República, no sólo le conduciría al exilio y la muerte, sino que le hizo desaparecer para las generaciones posteriores de lectores, como a tantos otros autores marcados y malditos.

Una de las tareas básicas de una editorial debe ser la promoción de nuevas voces, convertirse en medio de difusión de géneros y tendencias narrativas. Pero también debe recordar y ofrecer lecturas en ocasiones olvidadas, a cuantas personas están interesadas en libros y no en bestsellers. Somos parte de un relato que viene de más atrás. Una continuidad que nos permite pensar en el pasado para comprender el presente e imaginar el futuro. El pasado tiene una enorme influencia sobre el futuro, más incluso que el presente, aseguraba Paul Valéry. La edición es un acto político, pero no en el sentido de recetar determinada línea o plantear una preceptiva, sino desde el punto de vista de luchar por una nueva cultura que rehuya de la mercantilización del libro y de la acumulación de beneficios económicos como objetivo empresarial. Este giro de timón busca enriquecer la literatura y establecer nuevas relaciones entre quienes escriben y quienes servimos de intermediarios con lectoras y lectores, abandonando el orden mercantil de productores y consumidores.

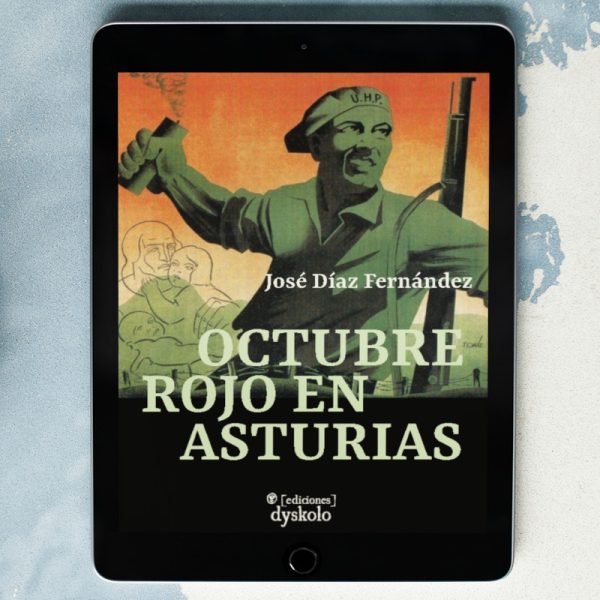

No podemos dejar de recordar que el libro Octubre rojo en Asturias se imprimió (parece ser) en junio de 1935. Es decir, hace casi 90 años. Y que en estos días recordamos el 84 aniversario de la muerte de su autor. La publicidad del momento no podía ser más atractiva al asegurar que era «el primer relato de la revolución de Asturias que se publica en la prensa española, hecho por un revolucionario». Pero no tardó en saberse que el autor no era un revolucionario sino Díaz Fernández. Él mismo lo reveló.

Por ello, para rescatar un libro necesario, la editorial Dyskolo presenta en formato ebook (de libre descarga) este texto, con el prólogo que el autor escribió para aquella primera edición, y que supone una interpretación política de todo el proceso republicano.

Antonio Cuesta es editor y periodista.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.