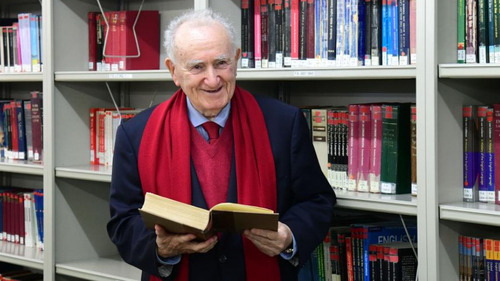

El 8 de noviembre de 2025 el comunista y galeguista Xesús Alonso Montero fue nombrado ‘hijo adoptivo’ de Lugo con el apoyo de PSOE y PP y el rechazo del nacionalista BNG. Reproducimos, para celebrar esta ocasión, un texto de Francisco Fernández Buey, alumno de Xesús Alonso Montero en Palencia, escrito en Barcelona en marzo de 2011 y recuperado por Salvador López Arnal.

Siempre se ha dicho que hay profesores cuya personalidad y enseñanzas no se olvidan nunca, sobre todo cuando se les ha conocido en la adolescencia. Ese es para mí el caso de Xesús Alonso Montero. Xesús llegó a Palencia a finales de los años cincuenta para ejercer como profesor de literatura en el Instituto Jorge Manrique. Por entonces Xesús debía de tener alrededor de treinta años y los que fuimos sus alumnos allí poco más de la mitad. In illo tempore el ambiente palentino, predesarrollista y preconsumista, todavía se parecía mucho al de la triste ciudad en que Juan Antonio Bardem situó su película Calle mayor. De hecho, sólo unos años antes Bardem había empezado a rodar allí su película, aunque después de ser detenido y encarcelado por antifranquista continuó el rodaje en otra capital de provincias (de características parecidas, por cierto)[1].

Cuando Xesús llegó a Palencia, la Ciudad del Carrión, que se decía, debía de tener cuarenta mil habitantes, más o menos. El símbolo de la ciudad era un monumental Cristo, obra del escultor Victorio Macho, ubicado en un cerro próximo y entonces divisable desde los cuatro puntos cardinales. En mi recuerdo, aquella Palencia sólo tenía tres pequeños núcleos industriales: la Fábrica de Armas, la Electrolisis del Cobre y la Fábrica de Mantas. Por esto último, fuera de Castilla, Palencia era conocida como «la ciudad de las mantas». El ambiente que se respiraba en sus calles y en sus plazas era más bien rural y su comercio dependía en gran parte de los desplazamientos de los labradores de los pequeños pueblos de las proximidades. En las fachadas de la mayoría de las casas, incluso en las calles principales de la ciudad, se notaba el abandono y la decadencia, sobre todo la falta de mantenimiento; en los rostros y en los tipos de sus gentes aún eran perceptibles entonces las señales que habían dejado los años del hambre, del racionamiento, de la tuberculosis y de la poliomielitis.

Dos palentinos ilustres, el jurista Perfecto Andrés Ibáñez[2] y la poeta y narradora Esperanza Ortega, han dejado sendos recuerdos, estupendos, de la Palencia de aquella época, de las calles y las plazas del centro de la ciudad, de sus cines y de sus colegios, de los puestos de chucherías que había entre Los Jardinillos y El Salón y de los personajes que estaban en boca de todos, de las leyendas urbanas y de los sitios, pocos, en los que quienes allí vivíamos podíamos aprender algo de provecho. Perfecto y Esperanza lo han contando con conocimiento de causa, sin ira e incluso con cierta empatía. Sus relatos se complementan bien y no tengo yo memoria para mejorar esa descripción. Así que a ella remito a los lectores que quieran hacerse una idea cabal de aquella Palencia a la que fue a parar, en 1959, Alonso Montero. Sí diré algo más sobre el ambiente ideológico porque eso puede servir, creo, para explicar por qué quienes le conocimos allí no hemos olvidado la personalidad y las enseñanzas de Xesús.

Además de tristona y pobre, la Palencia de finales de los cincuenta era una ciudad profundamente conservadora; una ciudad, además, en la que las diferencias sociales eran tan marcadas como perceptibles: con su Casino, exclusivo para las minorías acomodadas; su Círculo Mercantil donde jugaban a las cartas o al dominó comerciantes y funcionarios; y sus coreas suburbiales, donde moraban, más que habitar, los proletarios y marginados. Congelada en el largo invierno castellano y achicharrante en el corto verano, las diferencias en el vestir durante las distintas estaciones y las diferencias en el comportamiento de quienes vivían en aquellos tres círculos eran tan patentes como las que había entre los edificios del Casino, el Círculo Mercantil y las coreas.

Palencia era, en fin, una de esas ciudades de provincias en las que, como solía decirse entonces, nunca pasa nada. Allí casi todo lo que se movía o, por mejor decir, casi todo lo inmóvil, estaba dominado por los curas y por las distintas órdenes religiosas, dirigidos, unos y otras, por un obispo de origen gallego, Souto Vicioso, quien lo mismo confirmaba a todo bicho viviente confirmable en el nacional-catolicismo que daba a besar untuosamente su anillo a las criaturas, en las grandes solemnidades religiosas, o impartía las órdenes pertinentes acerca de los sermones que luego nos leían los curas mediadores desde los púlpitos, y que solían versar, cuando no eran simples glosas repetitivas de los Evangelios, sobre los males del bailar, sobre las películas gravemente peligrosas para la salud moral católica y, en ocasiones, hasta sobre los errores, «imperdonables», decían, de Unamuno o de Ortega y Gasset[3].

Cuando no estábamos en las clases, o jugando al fútbol en las eras, o al futbolín en los bares, la mayoría de los jóvenes y adolescentes de entonces nos arrastrábamos, en aquella Palencia, cohibidos unos y atraídos otros por el Frente de Juventudes, o por los curas y por las órdenes religiosas: las chicas por las Angelinas y las Filipenses, que tenían los principales colegios de la ciudad; los chicos por los jesuitas, que competían desde los púlpitos de su iglesia con los dominicos (y que tenían los mejores locales e instalaciones de la ciudad), o por los hermanos de La Salle y los Maristas, a cuyos colegios iban los hijos de aquellos que podían pagarlos. Al Instituto público Jorge Manrique, que entonces era el único que había en Palencia, para chicos y chicas, íbamos aquellos cuyas familias no podían pagar a sus hijos los colegios religiosos o preferían, tal vez, una educación tirando a laica. Creo recordar que por entonces había ya en Palencia un buen campo de deportes, pero para entrar en él era obligatorio el carnet del Frente de Juventudes, de modo que quienes no teníamos tampoco ese carnet pasábamos los días de asueto veraniego aprendiendo a nadar y divirtiéndonos en El Sotillo.

El adoctrinamiento conservador, nacional-católico, y en muchos casos declaradamente fascista, era algo tan omnipresente allí que apenas se discutía. Los maltratos a los chicos y las humillaciones a las chicas que llegaban a estudiar en los varios colegios de la capital eran entonces la norma. No así en el Instituto Jorge Manrique, en el que incluso en aquellos tiempos hubo, curiosamente, un ambiente que se habría podido calificar de liberal si aquella palabra no hubiera estado tan mal vista. Después de la Preparatoria, o sea, del curso de iniciación al Bachillerato, que se impartía ya en el Instituto, nunca vi que allí se pegara a nadie. Incluso había algunas clases en las que coincidíamos chicos y chicas, lo que no era habitual en aquellos tiempos de discriminación y separación por sexos.

Los chicos y las chicas que estudiábamos en el Instituto público Jorge Manrique teníamos por eso cierto complejillo de superioridad que no se correspondía con la ascendencia social y, en mi recuerdo, podíamos escuchar sin ninguna piedad, y a veces entre risas cómplices, los relatos de otros chicos y chicas de nuestra misma edad que iban a los colegios de monjas y curas. Nuestra educación sentimental, suponiendo que pueda hablarse de una cosa así para aquel entonces, era poco menos que desastrosa. Andábamos continuamente entre la mofa, la burla y el regodeo. Y no sólo los malos tratos eran objeto de mofa sino también los abusos sexuales, reales o supuestos, de los hermanos de esta o aquella orden; abusos que corrían de boca en boca, que se habían convertido en leyenda urbana, pero que no podían ser denunciados porque el denunciante lo habría pasado aún peor de lo que ya lo estaba pasando. De estas cosas se hablaba en secreto y, desde luego, lejos siempre de los mayores.

Por lo que hace, pues, a las costumbres, que no a la educación sentimental (acerca de la cual lo mejor que puede decirse es que no había), el ambiente de la Palencia de aquellos años se puede describir como una combinación de los entristecedores trasfondos sobre los que se mueven y actúan los personajes de dos películas de la década de los cincuenta que han quedado grabadas en mi memoria: I vitelloni, de Fellini y Calle mayor, de Barden. Películas que, al cabo del tiempo, no puede uno volver a ver sin que se le caigan las lágrimas, pero cuya realidad seguía produciendo entonces más bien mofa y burla, sobre todo, por supuesto, entre los varones insensibles que no estaban directamente afectados por la burla y por la humillación que se ejercía sobre las mujeres. Era, en suma, y por lo general, un ambiente machista e hirientemente burlesco sobre un fondo mortecino, inculto y provinciano, herencia del primer franquismo, en una capital de provincias que, por lo demás, había tenido maestros excelentes y literatos ingeniosos durante la II República.

Los chicos y las chicas de la Palencia de entonces paseábamos los domingos en grupos, separados por sexos, por la Calle Mayor y hacíamos ya el entrenamiento que nos enseñaban los mayores recorriendo bares y tascas en esa misma calle o en las calles adyacentes: senda de los elefantes, se decía, en la que lo mejor, según nos parecía, era la frase extemporánea del alcohólico crónico tolerada por la autoridad competente. Simone de Beauvoir había publicado ya hacía años El segundo sexo y en Europa se discutía sobre la construcción socio-cultural del género, pero de eso no teníamos todavía ni noticia.

Mientras tanto, las señoras y señores bienpensantes y relativamente acomodados de la capital observaban desde el Bar Palentino, en el centro de la Calle Mayor, como si contemplaran un acuario, los paseos de los jóvenes, entre cuchicheos, chismorreos y venenos varios sobre la moralidad, o más bien sobre la falta de moralidad, de los paisanos. Vida cultural apenas había entonces allí. De manera que la mayoría de los chicos y chicas de mi edad, a finales de los cincuenta, fuera del Instituto Jorge Manrique apenas podíamos encontrar otros centros de atracción que la Biblioteca Pública de la Diputación provincial y algún cine al que de vez en cuando llegaba una película de las que hacen pensar. De política se hablaba poco. Eso estaba mal visto. Y cuando se criticaba lo que había en España se hacía casi siempre con el temor de ser tildado de «rojo».

Me he demorado en la descripción del ambiente que debió encontrar Xesús Alonso Montero cuando llegó al Instituto Jorge Manrique de Palencia como catedrático de literatura en 1959 para, así, resaltar mejor lo que su presencia significó para nosotros. En mi recuerdo, lo primero que pensé al escuchar a Xesús en las aulas del Instituto fue: he aquí una fuerza de la naturaleza y un abridor de ojos. Xesús, Don Jesús, como le llamábamos todos los alumnos, llegaba desde su Galicia natal a aquel trozo semiadormecido de Castilla con todo el ímpetu del docente joven dispuesto a desasnar, al decir de entonces, todo lo que se encontrara por delante. Como profesor y como persona, nos impresionó enseguida, particularmente a los alumnos de letras, que éramos un grupo pequeño pero muy unido. Y nos impresionó de entrada por la seguridad, por la pasión y por la contundencia con que iba desgranando sus ideas, por el rigor intelectual que imponía en las clases, por la libertad con que leía e interpretaba a los clásicos de la literatura española, por las comparaciones que hacía entre los textos que leía, y que nos enseñaba a leer, con el mundo contemporáneo. Y también, y creo que eso fue tan importante como lo otro, por la proximidad en el trato, cosa a la que en aquellos tiempos no estábamos nada acostumbrados porque la distancia entre el estaribel, desde el que hablaban los profesores, y los pupitres, desde los que escuchábamos los alumnos, era un mundo.

Ya en sus primeras clases aquella combinación de pasión, rigor intelectual y proximidad en el trato que caracterizaba a Xesús dio lugar a un incidente, que se me ha quedado grabado. Como no había costumbre de hablar e intervenir en las clases, salvo cuando el profesor preguntaba, y como, además, en su curso estábamos excepcionalmente juntos chicos y chicas, en una de las clases se produjo cierto jolgorio, no sé si por la extrañeza o por las efusiones hormonales, que Don Jesús cortó de inmediato por lo sano. Un grupo de estudiantes fuimos a verle a su casa para aclarar el incidente y disculparnos. Y allí, en el piso en que vivía, tuvimos la oportunidad, cosa rara también entonces, de hablar con un profesor sin la distancia habitual en el aula, con una proximidad que nunca se nos había permitido con otros docentes. Aquella visita a la casa palentina de Xesús (a un paso del gobierno civil y de la estación de ferrocarril, y muy cerca de la misma calle en que yo había nacido[4]) fue para mí el inicio de que lo que con el tiempo iba a ser una larga amistad.

Creo que fue en aquella casa, muy poco después de que Xesús llegara a Palencia, donde pensé por primera vez que había tenido la suerte de conocer a un gran profesor y a una persona excepcional; que estaba ante lo que mi abuela Guadalupe solía llamar, en familia, «un carácter», disposición anímica que yo, ignorante entonces de lo que era propiamente un carácter, solía incluir en el subgénero fuerza de la naturaleza. Allí aprendí una de esas lecciones que no se olvidan, sobre todo cuando uno se dedica a la enseñanza: que la proximidad en la relación entre profesor y alumno no tiene por qué estar reñida con el rigor intelectual, con la aspiración al orden intelectual; que la autoridad y la disciplina no se imponen en la docencia desde la distancia, por el procedimiento del ordeno y mando, sino razonando, argumentando, escuchando, haciendo ver, abriendo ojos y enseñando a los estudiantes a pensar con su propia cabeza[5].

Aquel curso de 1959-1960 los estudiantes de letras aprendimos con Don Jesús otras cosas. Aprendimos que en eso que llamamos España había otras lenguas, además de la que hablábamos en Palencia, y que esas otras lenguas habían tenido también una gran literatura, silenciada en los últimos tiempos. Algo de eso intuía yo ya por lo que contaba mi padre, que era gallego, y por la relación que había tenido con mis tíos y primos en la aldea de Cans[6] y en el pueblo de Porriño, en la provincia de Pontevedra. Pero una cosa era saber algo de una lengua que se habla en familia y otra, aún más importante, descubrir que también esa lengua ha tenido históricamente notables expresiones literarias que nos conviene conocer.

En las clases y fuera de las clases, entre comentario y comentario sobre las jarchas, Garcilaso y Cervantes, sobre Antonio Machado y Unamuno, Don Jesús nos hablaba a veces de Rosalía, de Castelao y de lo que había sido en otros tiempos la literatura gallega. Y en las clases, escuchándole, y fuera de las clases, conversando con él, me di cuenta por primera vez en mi vida de la importancia que tiene, para el diálogo y para la comunicación racional, entender en el mismo sentido las palabras que se pronuncian, emplearlas en una misma acepción. Escuchando a Don Jesús aquel año y conversando con él en los siguientes, cuando ya era para mí Xesús, aprendí también la relevancia que tienen los tonos y los gestos en el lenguaje conversacional, lo que son la ironía y el sarcasmo, la importancia, relativa, que unos y otros damos, según nuestras lenguas maternas, a las connotaciones culturales de tales o cuales palabras de uso corriente. Luego, más tarde, he podido relacionar esto con lo que Xesús Alonso Montero escribía en uno de los ensayos recogidos en Realismo y conciencia crítica en la literatura gallega.

Todavía hay otras cosas que recuerdo bien de las estancias de Xesús en Palencia, es decir, no sólo de aquel curso 1959-1960, sino de los siguientes, cuando ya establecido en Lugo nos visitaba ocasionalmente para reunirse con los buenos amigos que allí había hecho, entre ellos el filósofo José Rodríguez Martínez[7], colega en el Instituto Jorge Manrique, y la familia de los Poza, que tenían unos importantes almacenes en la Calle Mayor. Una de esas cosas, que le debo, fue el descubrimiento del Machado prosista, del Machado republicano, pero también la aproximación a Unamuno y a Lorca. Creo no equivocarme si digo que Antonio Machado era entonces el autor favorito de Xesús, entre los de lengua castellana. Sobre su obra, sobre su poesía y sobre su prosa, nos ilustró ampliamente en aquel curso de literatura, en sexto, en el Instituto Jorge Manrique. (Por cierto: heredé de él aquella afición, y aunque luego yo mismo he usado con frecuencia en mis clases en la universidad textos de Antonio Machado que Xesús nos descubrió, todavía ahora sigo lamentando no haber logrado dar forma a un ensayo sobre el filosofar del poeta que habría querido dedicar al amigo por aquel recuerdo. Todo se andará[8]).

Dentro y fuera del Instituto Jorge Manrique, Xesús contribuyó a organizar durante aquellos meses en Palencia diferentes actos en recuerdo de Antonio Machado, de Unamuno y de Lorca, actividades culturales, con su punta política, que pronto iban a chocar con las autoridades franquistas del momento, civiles y eclesiásticas, pero que a nosotros, estudiantes, ya al final del bachillerato, nos abrieron los ojos a otro mundo. Y no sólo por lo que estas actividades y la forma en que fueron presentadas influyeron en nuestra formación intelectual, sino también porque nos permitieron descubrir que en aquella anodina ciudad había herencias de un pasado republicano y liberal e incluso núcleos, minoritarios ciertamente, de resistencia cultural antifranquista con los que los jóvenes inquietos todavía podíamos enlazar, núcleos que antes nos habían pasado desapercibidos debido a los persistentes silencios y a los miedos de los más próximos.

Dicho ahora, esto que voy a decir puede parecer una paradoja, pero en realidad fue así: a través de Xesús Alonso Montero, que venía de Galicia, pudimos descubrir en aquella Palencia de 1960 la existencia de personalidades sensibles que nada tenían que ver con el conservadurismo imperante. Estaban allí: escribiendo, pintando, haciendo poesía, tal vez reflexionando en silencio o tratando aún de borrar las huellas, que diría Brecht, y en algún caso incluso regentando alguno de los grandes almacenes de la Calle Mayor junto al cual habíamos paseado los domingos sin enterarnos de las afinidades electivas. La explicación de esa paradoja no es, por lo demás, particularmente difícil: Palencia estaba todavía entonces dominada por los silencios y por los miedos que había dejado la guerra civil, y para descubrir y contactar con los núcleos de silenciosa resistencia en el ámbito cultural hacía falta otra mirada y tal vez, ¿por qué no decirlo?, también una valentía en la comunicación y en la expresión de las ideas que se había perdido entre nosotros y que Xesús sí tenía.

En un texto que escribió muchos años después, en 2003, dice Xesús que por aquel entonces, durante su estancia en Palencia, él todavía no era marxista, sino un machadiano republicano. Y seguro que es así. A pesar de lo cual creo recordar que él fue una de las primeras personas en mi vida a las que oí pronunciar en sentido positivo las palabras «marxista» y «comunista», palabras que en la Palencia de entonces sólo se escuchaban como insultos. Eso debió ser en los pasillos del Instituto Jorge Manrique en conversación con el profesor de filosofía José Rodríguez Martínez, que había vuelto de Alemania enamorado del joven Marx, o tal vez en alguno de los encuentros que tuvimos poco después en el Monte el Viejo con motivo de las visitas de Xesús a la ciudad.

Seguí viendo a Xesús, y carteándome con él, en los años que siguieron. Las noticias que nos llegaban de Xesús y la recepción de sus cartas fueron siempre un acontecimiento en casa de mis padres. En 1961, poco antes de que yo me fuera a estudiar Filosofía y Letras a Barcelona, Xesús me dio un consejo que le sigo agradeciendo todavía hoy, porque habría de ser motivo de mucha satisfacción intelectual para mí. Me encomendó que contactara en Barcelona con el profesor de literatura José Manuel Blecua, uno de aquellos docentes cuya presencia y enseñanza en la Universidad servirían, sin más, para negar el tópico de que la España de entonces era simplemente un desierto cultural. Poco después de eso supe, de la forma indirecta y un tanto misteriosa en que se sabían entonces aquellas cosas, que Xesús había tomado una decisión que también yo estaba a punto de tomar: entrar a militar en el partido comunista, cosa que en aquellos tiempos –conviene recordarlo– venía a ser algo más que una decisión política compartida: era la creación de un vínculo fraternal.

Entre 1962 y 1968 el recuerdo principal que me ha quedado de Xesús fue su eminente labor como galleguista en un momento en que la defensa pública de la lengua gallega tenía mérito de verdad, puesto que requería valentía. Xesús hablaba siempre con una pasión desbordante de esta tarea suya, a caballo entre la sociolingüística y la reivindicación. Tuve noticia de la exposición bibliográfica que organizó en Lugo, en 1963, con motivo del primer centenario de los Cantares Gallegos de Rosalía y leí, con la identificación del discípulo, los libros que él iba editando y los ensayos y artículos que me fue enviando regularmente desde Lugo a Barcelona. Así conocí su esfuerzo por recuperar la obra de Castelao: primero los Retrincos, editados en 1962, con una breve introducción suya y con grabados de Maside, en la colección Fondo de Cultura Gallega; luego la edición de las Cousas, hecha aquel mismo año por la Editorial Galaxia, de Vigo; y algo después, Os dous de sempre. Libros, todos los de Castelao, que procuré leer, recordando a mis abuelos paternos, con la afinidad y empatía de «las gentes que lloran ante una vaca muerta», como nos había dicho Xesús que había que leer Cousas para entenderlas bien.

Junto a los escritos de Castelao he conservado también un ensayito, esta vez en castellano, que a decir verdad me descubrió a otro Xesús Alonso Montero. Se titulaba «El Príncipe Luis Luciano Bonaparte en la lingüística gallega», publicado en Lugo por un tipógrafo de nombre inolvidable «La voz de la verdad». Al volver a hojear ahora la separata de aquel ensayito suyo encuentro, entre sus páginas, una carta, fechada el 28 de noviembre de 1964, que venía a ser una invitación al cambio en el trato entre profesor y alumno y que, sin duda, tenía yo que relacionar con el reconocimiento de lo que he llamado arriba vínculo fraternal.

La carta de Xesús empezaba así: «Querido Paco: 1) No me llames más profesor ni apreciado. Si lo haces tendré que tratarte de usted y de distinguido alumno. Así se entiende la democracia». Lo que sigue en ella es ya la declaración, aunque todavía en lenguaje cifrado, del estar en el mismo barco, en aquel barquito del infante Arnaldo, que, en el romance, dice no decir su canción sino a quien va con él. Hablaba Xesús allí de intercambiar folletos en curso y acababa interesándose por lo que hacían o se podía prever que harían los estudiantes universitarios de Barcelona. Era, en efecto, el momento en que algunos nos comprometíamos en la Universidad para romper ya con el SEU, el sindicato universitario de origen fascista.

Pero seguramente el recuerdo más nítido que tengo de aquella fuerza de la naturaleza que siempre representó Xesús para mi es de agosto de 1968. Neus[9], mi compañera, y yo fuimos a Lugo para visitarle y nuestra visita coincidió con la invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia. Todavía no teníamos noticia de la declaración de la dirección del Partido Comunista de España en la que por primera vez en muchos años ésta desaprobaba la actuación del Partido Comunista de la Unión Soviética. Xesús, que había seguido con esperanza la actuación de Alexander Dubček, y de los comunistas checos, estaba indignado ante la imagen de los tanques soviéticos en las calles de Praga. Aún tengo grabadas en el cerebro sus palabras, la contundencia de su crítica y la pasión con que expresó su opinión al respecto: «Los tanques soviéticos a Vietnam». Desde aquel día, además de su rigor intelectual he admirado su libertad de pensamiento, su espíritu crítico y esa manera suya de expresar lo que piensa sin pelos en la lengua y sin renunciar por ello a las convicciones profundas del comunista.

Aquel día en Lugo reanudamos una relación afectiva, política e intelectual que ha continuado durante más de cuarenta años, hasta hoy. Cuando le visitamos en su casa de Lugo, en agosto del Sesentayocho, Xesús estaba ya metido en la redacción de los artículos y ensayos que acabarían componiendo Realismo y conciencia crítica en la literatura gallega, que publicaría al año siguiente en la Editorial Ciencia Nueva, de Madrid[10]. Aprovechando el vínculo que Neus y yo teníamos a comienzos de la década de los setenta con varias editoriales (Ariel, Grijalbo) y librerías (Les Punxes, Sargadelos) de Barcelona, Xesús nos fue haciendo llegar por carta sus recomendaciones de poetas, narradores y ensayistas gallegos. Siempre con una doble intención, que él no se cansaba de repetir: consolidar lo que él llamaba, con humor, La Internacional Gallega en Barcelona y difundir en Cataluña a los autores gallegos, clásicos y contemporáneos.

Así, gracias a Xesús, descubrimos los primeros poemarios, luego célebres, de Celso Emilio Ferreiro y de Méndez Ferrín; las Memorias de un neno labriego y Xente no rodicio, de Xosé Neira Vilas; Vento ferido, de Carlos Casares (que era entonces una de las nuevas voces de la poesía y de la narrativa en gallego); las primeras cosas de Manuel María y las primeras manifestaciones de la nova canción galega, tan vinculadas a la actividad de los estudiantes antifranquistas de la universidad de Santiago.

Para mí ha sido siempre una enorme alegría volver a coincidir con Xesús. Le recuerdo ahora en las cartas ilusionadas que me envió sobre los inicios del movimiento obrero antifranquista en El Ferrol y en Vigo, a principios de la década de los setenta. Recuerdo también sus atinados consejos después de la muerte del dictador, ya en 1977, cuando iniciábamos en Barcelona la andadura de la revista Materiales y nosotros, los amigos de Manuel Sacristán, andábamos buscando afinidades en Galicia. Le recuerdo en el Ateneo de Ourense, conspirando con el inolvidable amigo Peña Rey. Le recuerdo, vibrante, en un restaurante del casco viejo de Vigo, contándonos, con su verbo encendido, lo que había en el Informe dramático de la lengua gallega e ilustrándonos a continuación sobre la situación política en Galicia. Le recuerdo, en Madrid, en tantas y tantas reuniones de Izquierda Unida y del Partido Comunista, en las que coincidimos, siempre con el mismo espíritu crítico y a la vez defendiendo las mismas convicciones. Y le recuerdo, por fin, en el Ateneo Republicano de A Coruña haciendo el elogio de los hombres y mujeres que se comprometieron y dieron su vida por la II República en Galicia y aconsejándome luego que completara mi Poliética[11] con un ensayo sobre el filosofar de Antonio Machado atendiendo al Juan de Mairena y a Los complementarios.

Han pasado ya más de cincuenta años desde que conocí a Xesús Alonso Montero. El mundo –lo sabemos– ha cambiado mucho desde entonces. La historia –también lo sabemos– se ha ido por donde no esperábamos. Pero aún así, cuando hace cuatro años leí una entrevista que le hacían a Xesús, próximo ya a los ochenta años, pude reconocerle tal como le conocí en aquella Palencia en la que nunca pasaba nada. Lo que Xesús dice en esa entrevista de 2007 me impresionó tanto como cuando le oí hablar por primera vez desde el pupitre del Instituto Jorge Manrique. Me impresionó, una vez más, por la fuerza de su palabra, por la forma en que junta internacionalismo y amor a la lengua y a la cultura propias, por la madura solidez de sus convicciones ético-políticas, por su fidelidad, por su lealtad: «Hoxe estou máis convencido da necesidade do comunismo que cando ingresei nese partido nun tempo no que eu arriscaba, o Primeiro de maio de 1962. O día en que me incineren haberá unha bandeira, a do PC, nin de España nin de Galicia, interpretarase A Internacional e lerase un texto en castelán de Cernuda, 1936, e un texto en galego, de Curros Enríquez, A Rosalía. Serán as miñas honras fúnebres».

Pero también me conmovió, en esa entrevista y en otras, la autoironía con que Xesús sigue hablando de lo que han sido y son sus deseos, de su compromiso renovado y de sus esperanzas, de lo que dice, con humor, querer ser «cuando sea mayor». Por mi parte he de decir que pocas veces, muy pocas veces, nos es dado reconocer en esta vida, al cabo de tanto tiempo, al maestro que conocimos en la adolescencia, al maestro que ha envejecido bien, que ha cambiado, desde luego, pero que ha cambiado de otra manera, como cambian los que saben de los cambios y no se reconcilian con el mundo que les ha tocado sufrir.

Larga vida, Xesús: maestro, amigo[12].

Notas

[1] NE. Estuvo quince días en la cárcel. La película se rodó en escenarios de Cuenca y Logroño.

[2] NE. Entrevistado para El Viejo Topo, julio-agosto de 2021, señalaba Perfecto Andrés Ibáñez: «Creo que de lo respondido a las anteriores preguntas puede inferirse con claridad bastante lo que pienso de Paco, como persona de convicciones e intelectual riguroso y comprometido, hasta las últimas consecuencias, capaz de poner en riesgo todo lo que tenía, al servicio de aquellas y como amigo. Me impresionaron siempre su honestidad y su coherencia, y su capacidad de reinventarse con la reelaboración imprescindible a partir de los mismos presupuestos, bien asentados. Y me interesó particularmente su relación con Marx y con el marxismo, su modo de ser marxiano (marxista «sin ismos»), insensible a las modas. Me interesó mucho su inteligente y convincente propuesta al respecto, estableciendo una neta demarcación entre lo que fue y sigue siendo una de las más grandes, imprescindibles construcciones culturales de la historia y su brutal instrumentación política, fuente de todos los horrores. Reivindicando, cargado de razón, lo que justamente hay que reivindicar de ese pensamiento poderoso, con su enorme capacidad de transformación. Dicho con palabras de Bobbio y Ferrajoli: la actitud crítica, la visión de la historia desde el punto de vista de los oprimidos, la dignidad del trabajo, la refundación de la política desde abajo contra la explotación y la opresión. En definitiva, lo que, en buena parte, políticas comunistas de oposición, como las escenificadas en Italia y en España aportaron a la construcción de la democracia en ambos países. Y que es lo que hace, como dice el segundo de aquellos, que ningún demócrata consecuente pueda decirse, en tal sentido, no marxista.»

[3] NE. Véase anexo 2.

[4] NE. Onésimo Redondo. En tiempos de la II República, durante algún tiempo, calle Carlos Marx (luego Pedro Espina). Actualmente: calle de monseñor Nicolás Castellanos, un obispo de la teoría de la liberación que dejó el obispado de Palencia (1978-1991) y se fue de misionero a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Debo a Nieves y Charo Fernández Buey, hermanas del autor, las informaciones de esta nota.

[5] NE. No creo conjeturar arriesgadamente si apunto que muchos alumnos del autor se expresarían en términos parecidos hablando de él.

[6] NE. El festival de Cans de 2017 colocó una placa en honor de FFB y avanzó un futuro documental centrado en su figura: «Querida Utopía».

[7] NE. Profesor de filosofía del autor, otro maestro que nunca olvidó.

[8] NE. Hasta el momento no se ha encontrado documentación sobre este proyecto del autor. Es probable que a la influencia machadiana de Xesús Alonso se pueda sumar la de su también maestro y amigo José María Valverde.

[9] NE. Neus Porta i Tallada, fallecida en 2011.

[10] NE. Editorial próxima al PCE. Allí publicó Manuel Sacristán, amigo y maestro del autor, Lecturas I. Goethe, Heine.

[11] NE. Publicada en Losada, 2003.

[12] N. Rebelión. El 28 de noviembre de este año Xesús Alonso cumplirá 97 años; en el momento en el que está fechado el texto tenía 82 años.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.