La Revolución Francesa (1789) ha sido considerada como el proceso que definió la presencia del capitalismo en el mundo, la instauración del poder político de la burguesía y el despegue de las democracias liberales burguesas. Pero resulta más preciso ubicarlo como un acontecimiento del capitalismo europeo. La Revolución de los Estados Unidos en 1776, que antecedió a la de Francia, fue, al mismo tiempo, independentista contra el coloniaje británico y de nacimiento del capitalismo en ese país.

Las revoluciones de independencia en América Latina y el Caribe se iniciaron con la de Haití (1804) y prosiguieron a distintos ritmos en el continente, a partir de los movimientos revolucionarios en Chuquisaca y La Paz en el Alto Perú hoy Bolivia, y en Quito, capital del actual Ecuador, todas en 1809. En los años sucesivos se alcanzaron las independencias que dieron nacimiento a los distintos países latinoamericanos. Pero, aunque la ideología movilizada estuvo fundamentada en las teorías políticas del liberalismo, no fueron, en estricto rigor, revoluciones “burguesas”, pues la clase central en esos procesos fue la de los blancos criollos terratenientes y comerciantes. No por eso dejan de tener importancia mundial al haber liquidado el sistema colonial. La región no despegó al capitalismo porque carecía del desarrollo industrial que lo hace posible. En consecuencia, se formaron repúblicas oligárquicas de larga duración en el siglo XIX.

El incipiente “capitalismo” latinoamericano solo despertó en la segunda mitad de ese siglo en Argentina, Brasil, Chile y México, porque en el resto de los países comenzó a formarse en el siglo XX, en asocio con la expansión imperialista de los Estados Unidos, la industrialización interna, la dependencia del sector primario exportador y los esfuerzos de las nuevas burguesías, las clases medias y los sectores populares por superar definitivamente los regímenes oligárquicos heredados. Se trató de un capitalismo asentado sobre las condiciones históricas del subdesarrollo, que derivó en una clara pirámide social en la cual se reprodujo el dominio oligárquico-burgués sobre la explotación laboral, la pobreza, el desempleo, la informalidad y marginación de amplios sectores sociales. Revertir estas condiciones del capitalismo subdesarrollado y dependiente ha movilizado las luchas sociales latinoamericanas del siglo XX.

Modernizaciones a medias, crecimientos económicos que normalmente han privilegiado a las nuevas clases capitalistas de la región y desarrollos sin bienestar social, definen las características centrales del capitalismo latinoamericano, con claras diferenciaciones entre países de mayor, medio o menor desarrollo capitalista. En estas condiciones ¿es posible la “revolución proletaria” que Karl Marx (1818-1883) consideró necesaria para superar el capitalismo e iniciar la construcción del socialismo?

El dogmatismo sobre el tema ha sido un limitante para comprender a esa revolución como un proceso que no puede ser igual en todas partes, sino que tiene un carácter histórico, es decir, relativo a las condiciones específicas de cada sociedad. Marx concibió la revolución proletaria como un hecho posible en Alemania o Inglaterra por el nivel alcanzado en el desarrollo de sus fuerzas productivas. Nunca fue una previsión inexorable y peor algo parecido a la adivinación de un futuro o de una ruta que se traza para ser cumplida. Marx subrayó constantemente que su teoría no era una “palanca para construir a la manera de los hegelianos”. Por eso, en los últimos años de su vida estudió el colonialismo, las relaciones entre los países de capitalismo central y las periferias, así como la situación de Rusia y el papel de sus comunas rurales, a las que comprendió como bases para una futura sociedad, que no tenía por qué pasar las “fases” cumplidas por Europa. Fue un criterio que asimiló José Carlos Mariátegui (1894-1930) para analizar el mundo indígena en los Andes.

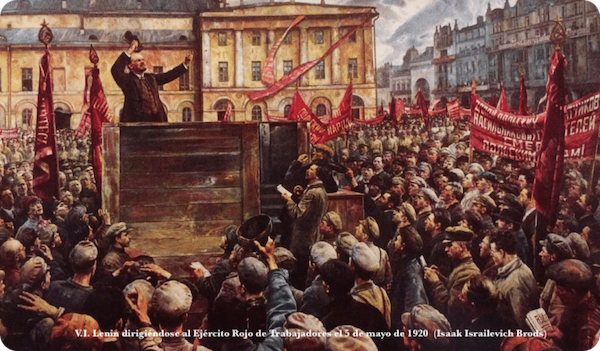

Desde sus primeros escritos Marx enfatizó que “las circunstancias las cambian los hombres y que el educador mismo debe ser educado” (Tesis sobre Feuerbach). Y en el “Preámbulo a las Reglas de la Asociación Internacional de Trabajadores” (AIT o Primera Internacional, fundada en Londres, 1864) escribió como un principio fundamental: “La emancipación de las clases obreras debe conquistarse por las clases obreras mismas”. En otras palabras, la revolución es concebida como autoemancipación del proletariado, un término que hoy debe ser extendido al conjunto de los trabajadores.

Ese principio es aún más significativo para América Latina del presente, que vive una era de democracias electorales y economías neoliberales y libertarias, que dan la apariencia de haber detenido la historia, de tal modo que la revolución para superar el capitalismo luce lejana. Si en tales condiciones las clases trabajadoras y populares votan por gobernantes que representan los intereses de las oligarquías empresariales, lo único que fortalecen es la dominación de esas élites. Así lo demuestran las experiencias de casi todos los países latinoamericanos y que se ha actualizado de una manera impactante en Bolivia con el triunfo reciente de candidatos de la derecha política y el descalabro del proceso popular que condujo a Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) al poder. En este país es previsible que ocurra un camino de reversión económica y social similar al que ha tenido Ecuador desde 2017 con la hegemonía que adquirió un bloque de poder derechista y empresarial, que consolidó la segunda época plutocrática en la historia contemporánea y, paradójicamente, con voto popular que incluye a amplios sectores indígenas y de trabajadores.

Si las mismas clases trabajadoras y populares tampoco se deciden a conquistar su autoemancipación definitiva, no pueden esperar que sean otras las fuerzas sociales y políticas que hagan la revolución y peor que los grupos del poder capitalista tradicional promuevan los cambios que “el pueblo” necesita para conquistar su felicidad en la tierra. Hay una frase muy popular que suele ser repetida como consigna en cualquier manifestación: “solo el pueblo salva al pueblo”. Si se hace verdadera práctica histórica de ella, habrá representado la toma de conciencia emancipadora que Marx advirtió a los trabajadores de su tiempo.

Blog del autor: Historia y Presente

www.historiaypresente.com

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.