La reimplementación y el refuerzo del Memorando Presidencial de Estados Unidos contra Cuba, anunciado el 30 de junio de 2025 por la administración Trump, indica un claro retorno al marco reaccionario de la Guerra Fría que históricamente ha sustentado la política exterior estadounidense hacia la isla. Este memorando no se limita a revivir sanciones anteriores, sino que reanima el andamiaje ideológico del imperialismo estadounidense en América Latina. El memorando se presenta como una defensa de la democracia, pero este velo retórico oculta la naturaleza fundamentalmente coercitiva y punitiva de la política estadounidense hacia Cuba. Encarna lo que los críticos académicos del imperialismo, como Edward Said y Noam Chomsky, han descrito como la proyección del poder estadounidense bajo el disfraz del excepcionalismo moral.

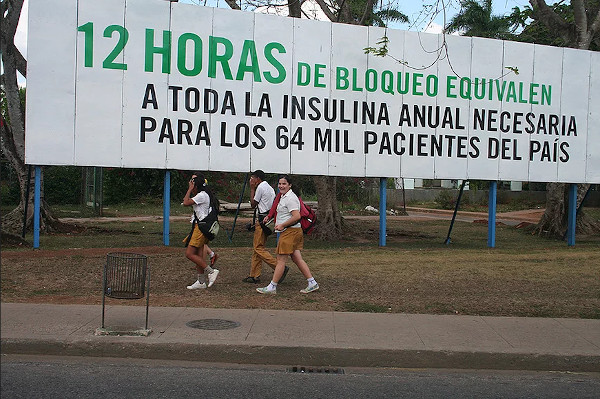

Al reafirmar el bloqueo económico −una política codificada por primera vez a principios de la década de 1960 con el objetivo explícito de derrocar al gobierno revolucionario− el memorando subraya la continuidad, más que la ruptura, de las estrategias imperiales estadounidenses. Lejos de ser una política impulsada por contingencias geopolíticas cambiantes, este memorando perpetúa una larga tradición de injerencia estadounidense en la autodeterminación latinoamericana. El lenguaje de la «promoción de la democracia» se vuelve particularmente falso cuando se yuxtapone con las consecuencias empíricas del embargo: escasez crónica, acceso limitado a la medicina y la tecnología, y desarrollo económico restringido. No se trata de externalidades involuntarias, sino que están integradas en el diseño estructural del bloqueo.

El memorando constituye, por tanto, una sofisticada forma de guerra económica, que apunta selectivamente a una pequeña nación que ha insistido en mantener su modelo socialista a pesar de las inmensas presiones económicas y geopolíticas. Se puede argumentar que este memorando cumple una doble función ideológica: castiga a Cuba por su inconformismo ideológico y, al mismo tiempo, reafirma la hegemonía global de Estados Unidos mediante su repudio simbólico del socialismo. En este sentido, no es simplemente una cuestión de política exterior: es una continuación de la lucha de clases a través de las relaciones internacionales.

Sin embargo, es esencial no reducir el caso cubano a una narrativa de victimismo pasivo. La resistencia del modelo cubano, sus avances en sanidad, educación y biotecnología, y el espíritu solidario que mantiene en el Sur Global (como demuestra su internacionalismo médico) sugieren un proyecto socialista vibrante y adaptable. Sin embargo, los mecanismos punitivos del bloqueo −que el renovado memorando refuerza agresivamente− socavan sistemáticamente estos logros. Que el Estado cubano logre persistir en un entorno internacional tan hostil es un testimonio de la fortaleza de su compromiso ideológico y su cohesión social, pero esto no debería eximir a Estados Unidos de la responsabilidad por el sufrimiento material que imponen las sanciones.

La caracterización de esta política por parte del Ministro de Asuntos Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, como un «acto criminal y una violación de los derechos humanos de toda una nación» no es un exceso retórico, sino una acusación legal y ética legítima. Desde el punto de vista del derecho internacional, especialmente en virtud de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, el embargo y su reintensificación podrían considerarse un castigo colectivo, término asociado a las violaciones del derecho humanitario. Numerosas resoluciones de la Asamblea General de la ONU han condenado el bloqueo, con un abrumador apoyo mundial a su finalización, lo que expone aún más la naturaleza unilateral e ideológicamente impulsada de la política estadounidense.

El memorando también refleja un fracaso más amplio de la política exterior estadounidense a la hora de abordar las complejidades de los movimientos políticos y sociales latinoamericanos. En lugar de reconocer la diversidad de caminos hacia la soberanía y el desarrollo en la región, Estados Unidos ha impuesto persistentemente un binario: la democracia equivale al capitalismo neoliberal, y cualquier desviación es tachada de autoritarismo. Este reduccionismo intelectual y diplomático empobrece el potencial de diálogo constructivo y refuerza la percepción de Estados Unidos como un actor imperial desfasado respecto a la multipolaridad global contemporánea.

El hecho de que el memorando se restableciera bajo la administración Trump −un periodo marcado por un nacionalismo agresivo y un desdén por el multilateralismo− es revelador. Subraya el uso instrumental de la política exterior para fines políticos internos. Cuba, en este cálculo, se convierte en un conveniente chivo expiatorio ideológico −su demonización sirve para consolidar el apoyo político entre los sectores anticomunistas de línea dura en EE. UU., particularmente dentro del electorado cubano-americano de Florida. Esta convergencia de política exterior y cálculo político interno ilustra la dimensión performativa del imperialismo estadounidense del siglo XXI: más preocupado por la dominación simbólica que por la resolución diplomática.

En resumen, el memorando del 30 de junio de 2025 no es una decisión política aislada, sino una manifestación de lógicas estructurales más profundas de la hegemonía global estadounidense. Afianza una arquitectura política punitiva que funciona menos como herramienta diplomática y más como mecanismo coercitivo de cambio de régimen. Su coste humano recae desproporcionadamente sobre la clase trabajadora cubana, las comunidades rurales, la juventud y las instituciones culturales, esos mismos sectores que Estados Unidos dice «liberar» mediante tales sanciones.

Enfrentarse críticamente a este memorando requiere no solo oposición política, sino también la reivindicación de un internacionalismo ético, que reconozca la soberanía de las naciones para determinar su propio futuro político sin subversión externa. Si el objetivo es la democracia, el punto de partida debe ser el respeto a la autodeterminación de Cuba.

José Díaz es licenciado con Honores en Política Internacional por la Universidad de Stirling (Reino Unido).