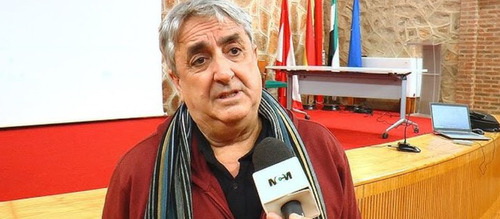

En esta nueva entrega del Centenario Manuel Sacristán Salvador López Arnal entrevista a Manuel Cañada, educador social y dirigente comunista extremeño y autor, entre otros, del libro La huelga más larga.

Salvador López Arnal.- ¿Conociste personalmente a Manuel Sacristán? ¿Cómo llegaste a su obra?

Manuel Cañada.- No, yo no le conocí. Llegué a su obra a través de la militancia en el Partido Comunista y en Izquierda Unida. No sabría decirte exactamente la primera vez que leí algo de él, pero debió ser a finales de los ochenta o principios de los noventa, en la etapa en la que Julio Anguita fue secretario general del PCE y coordinador de IU. Es decir, que en cierto modo conocí tardíamente la obra de Sacristán, ya que me afilié al PCE en enero de 1980. Creo que la gran mayoría de los militantes comunistas –o al menos de los militantes «de provincias» o de extracción obrera– no conocía la obra de Sacristán, salvo quienes habían tenido más responsabilidad o interés por los debates teóricos. Y me temo que, a pesar del trabajo enorme de algunos batalladores como tú, así sigue ocurriendo en gran medida.

Salvador López Arnal.- Pero tal como indicas, en los años de Julio Anguita…

Manuel Cañada.- En ese período, Sacristán sí empieza a ser una referencia muy presente. Y creo que tiene que ver por un lado con la revisión crítica que se hace de la Transición y del penoso papel del Partido en ese proceso, y por otro lado con la importancia creciente del polo ecológico. Basta recordar, como ejemplo, el protagonismo de Aedenat en esos años o la ILP Vivir sin nucleares, en 1991. El conocimiento de la obra de Sacristán me llega sobre todo a través de los debates y la participación en las escuelas de formación del PCE y de IU. Las dos personas del núcleo de dirección en las que el legado de Sacristán se hacía más evidente eran Víctor Ríos y Manolo Monereo. Son los años de la Izquierda Unida roja, verde y violeta, como decíamos entonces. Recuerdo unas jornadas de Medio Ambiente –debió ser el año 90 o 91– en las que Jorge Riechmann citaba a Sacristán. También puede ser significativo este sencillo dato: en el año 92 hubo un relevo en la dirección del PCE de Extremadura; recuerdo que una de las cosas que hicimos al principio fue suscribirnos a la revista Mientras Tanto.

En cuanto a las lecturas, creo que me hice de algunos de los tomos de Panfletos y materiales a principios de los años noventa. Pero muchos de los textos me parecían muy densos, muy difíciles. El libro de entrevistas y conversaciones que tú hiciste junto a Pere de la Fuente, en 1996, fue un salto magnífico, porque permitía un acceso más fácil a una figura gigantesca. Sacristán era –es– una montaña alta, riquísima, pero muy escarpada.

Salvador López Arnal.- Mencionabas Acerca de Manuel Sacristán, libro descatalogado a día de hoy. Ya has dicho algo, pero déjame insistir. ¿Qué te interesó más del libro? ¿Alguna entrevista, alguna conversación en concreto?

Manuel Cañada.- El libro me parece una joya, un auténtico acierto. En el mundillo académico o cultural suele menospreciarse la entrevista, se considera un formato menor comparado con el tratado o el ensayo. En este caso, por el contrario, se muestra cómo puede llegar a constituir un género filosófico de primer orden.

Las conversaciones con Sacristán son amenas, sugerentes, irradian al mismo tiempo hondura e ingenio. Son muy representativas de ese «estilo a la par científico y poético» del filósofo que subrayaba Ernesto Castro recientemente en la entrevista que publicasteis en Espai Marx. Sacristán combina la precisión y el rigor con una extraordinaria capacidad para vincularse al presente, para leer la coyuntura. La coyuntura entendida no como las últimas espumas de la actualidad sino como ese punto nodal donde se condensan las contradicciones, como le gustaba decir a Julio Anguita. Nuestro filósofo se sitúa en un espacio tan difícil como fructífero: atento al presente, sí, pero sin enredarse en los reclamos político-publicitarios, reflexionando con luces largas, estratégicas.

El interés –y la vigencia– de estas conversaciones se acrecienta con el paso del tiempo. Pueden servir como ejemplo las consideraciones que hace Sacristán sobre la crisis de la universidad y el movimiento estudiantil. En la entrevista, de 1976, señala la radicalidad y «autenticidad democrática» que supuso la experiencia del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB): «Habría que aprender a desprenderse de sectarismos, de espíritu de capilla, a reírse ya para siempre de las disputas tontas de los estudiantes de los años 68 y siguientes alrededor de un adjetivo o de un adverbio (…) Esto habría que aprender de aquel intento: su generosidad, su capacidad de reconocer la autoridad de la asamblea, la capacidad que sus dirigentes tuvieron de ser meros –y espléndidos– portavoces». La importancia de construir movimientos sociales sólidos, de generar una genuina cultura asamblearia y democrática… A muchos dirigentes actuales de la izquierda –vieja o nueva– les vendría muy bien leer o releer un poquito a Sacristán. Y aplicarse el cuento, claro.

Todas las conversaciones incluidas en Acerca rezuman lucidez. Pero entre ellas hay cuatro que me interesan especialmente. La primera a destacar es de 1977 y se encabezaba con un título muy ilustrativo: «Gramsci es un clásico, no una moda». Sacristán esclarece la frivolidad teórica y el oportunismo que representó el eurocomunismo. La defensa de Gramsci como un pensador revolucionario choca con los usos oportunistas que se han hecho de su legado, con el que realizó en aquel momento Carrillo o con la interpretación más reciente por parte de algunos de los dirigentes de la nueva izquierda. Lecturas de Gramsci que disuelven la potencia del pensador sardo; por ejemplo, reducen la compleja noción de hegemonía a un atajo electoral cuya fortaleza principal –por no decir exclusiva– residiría en la comunicación política, en la habilidad para enunciar y colmatar significantes vacíos.

Otra entrevista memorable es la que realiza para la revista mejicana Dialéctica, en 1983.

Salvador López Arnal.- Entre las mejores en mi opinión. Coincidimos.

En ella está maduro el Sacristán ecologista, que ha reformulado su visión del marxismo «para pensar problemas nuevos de la civilización contemporánea» y al tiempo aquilata su singular visión de la dialéctica.

También me parece muy relevante la conversación con Carlos Piera para Mundo Obrero en 1985. El título apuntaba a cuál había sido el desenlace de la transición política en España: «El PSOE ha traicionado a la izquierda». El tiempo vendría a corroborar la caracterización que, ya entonces de modo premonitorio, hacía Sacristán respecto de la política de Felipe González y compañía.

Pero la entrevista más deslumbrante es, sin duda, la que le hicieron Jordi Guiu y Antoni Munné para El Viejo Topo en 1979, que no sería editada hasta quince años más tarde. Ahí se expresa la lúcida amargura de Sacristán, la conciencia de la derrota histórica del movimiento comunista y de la necesidad de un nuevo comienzo, la pesadumbre ante lo que denomina «la locura satisfecha de los partidos comunistas occidentales», sometidos a un proceso de progresiva socialdemocratización y la decepción ante el proceso de la Transición. Sacristán explicita las razones de su inhibición, de su silencio. La entrevista sobrecoge por su sinceridad, por la combinación de duelo y clarividencia. El retrato implacable de la figura del intelectual como «un payaso siniestro», cuya función no es otra que la de reproducir el dominio de la clase dominante, nos revela la talla moral y política de Sacristán, su capacidad autocrítica, su generosidad y su lealtad a las clases subalternas. En ese desgarrador testimonio va de la mano de Benjamin, a la búsqueda de «todo lo que había quedado liquidado en la cuneta de la marcha histórica». El interés por el jefe indio Gerónimo o por Ulrike Meinhof adquiere aquí su pleno sentido. «Ir en serio» es la divisa de Sacristán. No hay otro camino para quienes aspiran a una transformación radical y socialista del mundo. La entrevista es estremecedora, creo que somos muchos los que nos conmovimos al leerla y a los que nos ha marcado profundamente.

Salvador López Arnal.- Yo también soy ejemplo de ello.

Por último, destacaría también las sustanciosas conversaciones con personas vinculadas a la vida y obra de Sacristán. La entrevista a su hija, Vera, con perlas como los hilarantes poemas que su padre le regalaba el día de Reyes, los testimonio certeros y afectuosos de Vicente Romano, de Serradell o de José María Valverde, y las reflexiones de algunos de sus discípulos como Paco Fernández Buey, Juan Ramón Capella, Toni Domènech, Miguel Candel, María Rosa Borrás o Quim Sempere son todas ellas aportaciones muy recomendables. Sin duda es un libro que debería ser reeditado.

Salvador López Arnal.- Pero no será reeditado, querido Manuel. En Panfletos y materiales, en Sobre Marx y marxismo, el primero de los cuatro volúmenes, se incluyó el prólogo a su traducción del Anti-Dühring. ¿Qué opinión te merece a día de hoy un texto que en opinión de algunos compañeros fue decisivo en su formación, en su concepción del marxismo?

Lo primero que llama la atención en este magnífico texto es la frescura, la irreverencia con la que Sacristán lee e invita a leer a Engels o a Marx. Sacristán critica la «inveterada beatería» y urge a «liberar al marxismo de la dogmática y clerical lectura de sus clásicos». El escrito está fechado el 1º de mayo de 1964, en plena dictadura. Es de suponer la incomodidad que sentirían entonces algunos dirigentes o militantes, que estaban desarrollando su actividad en la clandestinidad, una condición a priori tan poco proclive a sutilezas.

Manolo Sacristán subraya que «la inmadurez del pensamiento dialéctico de Engels, al menos en lo que hace referencia a la relación entre concepción comunista del mundo y ciencia positiva de la naturaleza, se encuentra sin duda también en Marx». A los clásicos, viene a decirnos, hay que leerlos con rigor, sin idolatría. La dialéctica es mucho más que una letanía de «leyes generales del movimiento» y no puede aplicarse alegremente a cualquier ámbito (el ejemplo-abreojos del grano de cebada de Engels, interpretado «según la forma sacramental hegeliana de negación de la negación»). Los clásicos del marxismo «son clásicos de una concepción del mundo, no de una teoría científico-positiva especial». Sacristán nos enseña a leer con una mirada limpia, con ojos críticos, sin anteojeras. Ser militante es cosa bien distinta a ser un hooligan. Pensar con la propia cabeza es la forma más honesta de contribuir a la causa colectiva. Creo que esa es la mejor, la más indeleble lección de este escrito.

El prólogo es una doble refutación, una respuesta a dos concepciones del marxismo que Sacristán consideraba erradas. Por un lado es una impugnación al «utopismo», al idealismo: «El fundamento del socialismo moderno no es la voluntad moralista, sino el conocimiento de la realidad». Y al mismo tiempo es una crítica a la soberbia del cientificismo, a «la falacia de la falsa exactitud», como dirá años más tarde refiriéndose a las lecturas más mecanicistas de Althusser. El marxismo no es un bienintencionado discurso moral ni tampoco una ciencia, es –como dirá años más tarde– «un intento de vertebrar racionalmente, con la mayor cantidad posible de conocimiento y análisis científico, un movimiento emancipatorio». Esta doble refutación supone en el campo filosófico una crítica tanto del existencialismo como del positivismo. Y en el ámbito más directamente político representa, al mismo tiempo, una censura del subjetivismo y del economicismo o del estructuralismo más chato. Pienso que Sacristán, a lo largo de su trayectoria, se ha mantenido muy fiel a esa doble impugnación.

A Rafael Chirbes le gustaba recordar una frase del pintor Juan Gris que afirmaba, refiriéndose al nacimiento del cubismo, que «todo sistema de estética debería ir fechado». A veces –en casa del herrero, cuchillo de palo– los teóricos marxistas leen los escritos de la tradición como si fuesen intemporales, como si hubiesen sido escritos por sus autores en una burbuja aislada de su tiempo histórico, o a lo sumo acompañados de otros libros o autores también levitantes de la realidad que les rodea. En el telón de fondo histórico de este texto de Sacristán, escrito –recordemos– en 1964, se encuentra entre otros acontecimientos, la ruptura chino-soviética. A un lado, en la Unión Soviética, el Diamat, el materialismo dialéctico, momificado como doctrina oficial; al otro, el Gran Salto Adelante, la pulsión de un atajo subjetivo que desembocaría dos años más tarde en la revolución cultural. Pienso que no es descabellado aventurar que la lectura que hace Sacristán del texto de Engels está influida y pretende influir en los debates que se están produciendo en ese momento en el movimiento comunista respecto de aquel cisma.

Salvador López Arnal.- Muy bien visto, nunca había pensado en ello.

Las reflexiones de Sacristán sobre la noción de concepción del mundo y en particular sobre la concepción comunista del mundo son también de mucho interés. Para él es necesario repensar la dialéctica, que es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la concepción comunista. Aunque el marxismo intente «llevar y mantener el socialismo a una altura científica» el conocimiento pleno de la realidad se escapa siempre, «los todos concretos y complejos no aparecen en el universo del discurso de la ciencia positiva». Pienso que Sacristán apunta aquí algo que será una de las características más originales de su pensamiento, una noción de la dialéctica como metódica o estilo de pensamiento, como saber praxeológico, en palabras de Fernández Buey.

El marxismo es –o debería ser– una praxis creadora, no un catecismo, ni un conjunto de elucubraciones producidas al margen del movimiento real. El texto de Manuel Sacristán es coetáneo a un período de despliegue del movimiento obrero en toda España, a una etapa de excepcional creatividad y audacia. La huelga minera de Asturias en 1962 había abierto las puertas al terremoto de las Comisiones Obreras, que se constituirán en 1964 como movimiento organizado y que, para sorpresa del régimen, de tirios y troyanos, vencerá en las elecciones de enlaces sindicales en 1966. El PSUC y el PCE se encuentran en un momento de expansión organizativa y de producción de hegemonía. Los comunistas, como señalan Carme Molinero y Pere Ysàs, se convertirán «en el referente de la oposición a la dictadura durante el ventenio que va de la mitad de los cincuenta a la mitad de los setenta». Ese es el marco donde se inscribe, del que se nutre y al que a su vez alimenta, este hermoso escrito. Un texto que se adentra y nos adentra en un marxismo vivo, crítico, antidogmático.

Salvador López Arnal.- La arista ecologista irrumpió en Sacristán a principios de los años setenta. ¿Qué tipo de ecosocialismo o ecomunismo fue el suyo?

En mi opinión la concepción de Sacristán tiene poco que ver con el capisayo eco-socialista con el que se suelen engalanar formaciones políticas declaradamente socialdemócratas y menos aún con las quimeras del capitalismo verde. El ecologismo de nuestro filosofo es de raíz y naturaleza anticapitalistas. «No es posible conseguir mediante reformas que se convierta en amigo de la Tierra un sistema cuya dinámica esencial es la depredación creciente e irreversible», escribe en 1979, en un texto crucial, la Comunicación a las Jornadas de Ecología y Política.

Salvador López Arnal.- Las que se celebraron en Murcia en mayo de 1979 y a las que él no pudo acudir.

Exacto. Las cavilaciones «socio-físicas» de Sacristán parten de una crítica profunda a la noción de progreso y al «desarrollismo desaforado», ideas que contaminaron –y siguen contaminando en gran medida– al movimiento obrero y a la izquierda. Para él la crisis ecológica está ligada íntimamente a la crisis de civilización. La cuestión decisiva, como expondrá en otro escrito fundamental años más tarde –¿Qué Marx se leerá en el siglo XXI?– es «si la naturaleza del socialismo es hacer lo mismo que el capitalismo, aunque mejor, o consiste en vivir otra cosa». El comunismo presupone otra forma de vida, otro modo de producción, otro orden social y político, arraigado en valores radicalmente distintos a los del capitalismo. La sobriedad, la superación de la alienación del trabajo y del consumo, la democracia de base o la armonía con la naturaleza habrán de ser algunos de esos principios rectores. En definitiva, el eco-comunismo de Sacristán es una renovación profunda del proyecto revolucionario.

Pienso que en la arista ecologista de Sacristán habría que destacar tres elementos distintivos: el entronque en Marx, la necesidad de construir el sujeto de la revolución ecológico-social y la transformación de la vida cotidiana.

«Toda fuerza productiva es al mismo tiempo una fuerza destructiva». Esa es la idea original, fundadora, del ecologismo en Sacristán. Una idea que ha sido «señalada enérgicamente por Marx, pero escasamente atendida en la tradición del movimiento». Los peligros del desastre ecológico dimanan de la prevalencia del valor de cambio sobre el valor de uso, de la dictadura de las mercancías, de la tensión dialéctica entre creación y destrucción, inherente al desarrollo capitalista. Sacristán apuntará de forma emblemática al capítulo XIII del libro primero de El Capital, donde Marx desvela cómo «el modo capitalista de explotación de la agricultura no sólo depreda al trabajador sino también a la tierra».

El segundo elemento característico en la visión de Sacristán es la insistencia en la necesidad de construir el sujeto de la revolución ecológico-social. Esta idea será una obsesión, una constante presente en todas las conferencias, entrevistas o textos. El filósofo defiende que «hay que hacer un puente entre los movimientos alternativos y el grueso del movimiento obrero». Sólo si se pone en pie esa nueva alianza se abrirá una perspectiva esperanzadora. Resulta deprimente constatar, más de cuarenta años después, cómo el sindicalismo mayoritario es incapaz de trascender el corporativismo y, por ejemplo, llega a defender con uñas y dientes la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares; y cómo, al otro lado, otra parte no menos sustancial del movimiento ecologista no es capaz de ver más allá del derecho al paisaje o de la respuesta localista a las agresiones ambientales. El presentimiento de colapso ecológico, la certera intuición de habitar «el tiempo del todo se acaba» (Marina Garcés) urge a la puesta en pie de esa gran alianza revolucionaria de la que hablara Sacristán.

Por último, el tercer elemento distintivo sería la apelación a la transformación de la vida cotidiana. «Los cambios necesarios requieren una conversión, un cambio en el individuo», afirma Sacristán, en una formulación que respira el aire de las tradiciones religiosas. La idea de austeridad adquiere en ese planteamiento un peso propio. Austeridad no como sinónimo de recortes o «represión del consumo popular», que es el sentido que han impuesto los poderes –los planes «austericidas» de la Troika, por ejemplo–, sino como lo formulara Enrico Berlinguer en 1975: «La austeridad puede ser una decisión con un contenido de clase elevado y concreto, puede y debe ser una de las maneras a través de las cuales el movimiento obrero se haga portador de otro modo de vivir social».

Salvador López Arnal.- Extremadura, como Cataluña, es una comunidad con nucleares donde la lucha antinuclear ha estado y está muy presente. ¿Han podido influir sus escritos, sus argumentos contrarios a la industria nuclear?

No directamente, al menos en los años setenta y ochenta. La lucha contra la central nuclear de Valdecaballeros será la principal movilización durante la transición en Extremadura. El punto más alto del movimiento tendrá lugar el 1 de septiembre de 1979, cuando más de 30.000 personas se manifiesten en Villanueva de la Serena, a pesar de que la convocatoria había sido prohibida por el Gobierno Civil. Una parte importante de los asistentes llegaron por caminos y veredas, puesto que el gobierno había bloqueado el acceso por carretera. El movimiento contra la nuclear de Valdecababalleros consiguió unir al incipiente movimiento ecologista y a toda la izquierda social y política. Pero quizás el hecho más relevante fue la enorme implicación del pequeño campesinado, de los colonos del Plan Badajoz, que desde mediados de los años setenta se habían convertido, junto al movimiento obrero, en la punta de lanza de las luchas populares. La influencia intelectual mayor en este pulso vendrá de la mano del economista José Manuel Naredo, una de las tres figuras fundacionales para la ecología política, junto a Joan Martínez Alier y Sacristán, como resalta Jorge Riechmann. El libro Extremadura saqueada, en el que participarán Naredo y algunos de los dirigentes de la movilización, constituirá una herramienta de formación y generación de conciencia muy importante en esos años.

A partir de la década de los noventa sí creo que es mucho más perceptible la influencia de Sacristán no sólo en el movimiento antinuclear, sino en el conjunto del movimiento ecologista, tanto en Extremadura como en todo el país. Creo que la huella del filósofo es mucho más evidente en las últimas décadas, en dirigentes y cuadros del movimiento como Ladislao Martínez, Ramón Fernández Durán, Luis González Reyes o Yayo Herrero, y también en la propia orientación de Ecologistas en Acción. Pienso que el ecologismo social que todos ellos representan bebe, entre otras fuentes, del manantial Sacristán.

Las ideas transformadoras se expanden de un modo diferente a como se transmite el saber académico, con sus departamentos, seminarios, héroes intelectuales e influencias de escuelas. Son las luchas populares las que utilizan una u otra herramienta o caja de herramientas y, como ocurre con la copla de Manuel Machado, «hasta el que pueblo las canta/las coplas, coplas no son,/ y cuando las canta el pueblo, / ya nadie sabe el autor». Creo que algunas de las ideas genuinas de Sacristán ya se han convertido en «coplas populares» de las que nadie recuerda el autor. Por ejemplo, hemos aprendido que las luchas ecologistas se ganan cuando se consigue la implicación del conjunto de la población, cuando se trabaja con inteligencia unitaria, cuando el ecologismo se hace pueblo. Las victorias del movimiento en Extremadura (el cierre de la central de Valdecaballeros, el rechazo de la refinería en Villafranca o del macrovertedero en Salvatierra) se han producido cuando se pone en pie una alianza social sólida, en la que se implican las clases populares. La conciencia creciente en Extremadura de que somos tierra de sacrificio y de que estamos sufriendo la tercera colonización energética (tras la hidroeléctrica y la nuclear), ahora con latifundios de placas solares y minas; o la certeza de que las grandes corporaciones como Iberdrola, vestidas ahora con ropaje ecológico e infladas sin pudor con dinero público, manejan a su antojo a los gobiernos estatal y autonómico; ese poso de conciencia crítica también se alimenta aunque sea por caminos imperceptibles o insospechados del manantial Sacristán: «Ningún gigantismo (tampoco por cierto, el de descomunales estaciones de energía solar) es sometible a la voluntad de la comunidad, sino que reclama una concentración de poder despótico».

Salvador López Arnal.- Muchos compañeros, muchos lectores suyos han dado gran importancia a un escrito breve que publicó inicialmente en el diario Liberación: «La OTAN hacia dentro». (Puede verse ahora en Pacifismo, ecologismo y política alternativa). Dicen que dio en la diana. ¿Es esa tu opinión?

Sí, lo comparto plenamente. Hay que recordar que Sacristán escribe este artículo en diciembre de 1984, quince meses antes del referéndum, cuando el PSOE no había cambiado todavía su posición oficial contraria a la pertenencia de España a la alianza militar, aunque ya había empezado a «magrear» a la sociedad a través de su intelectuales orgánicos, contándonos las benéficas y pacíficas consecuencias que nos acarrearía el ingreso. El texto es una muestra más de la capacidad prospectiva de Sacristán, de su inteligencia para vislumbrar en este caso las consecuencias que tendría a medio y largo plazo la traición de Felipe González y su partido.

La frase final del escrito condensa la tesis principal: «Hacia dentro es la OTAN para España tan temible como hacia fuera y más corruptora». Sólo hay que reparar en lo que vino después –aunque ahora prolifere la amnesia y parezca de mal gusto recordarlo– para darse cuenta de hasta qué punto el augurio de Sacristán era acertado. Los años de gobierno del PSOE, el felipismo, representaron en lo fundamental una etapa de intensa corrupción económica, ideológica y moral. Envuelta en la capa de la modernización supuso la puesta en marcha y el desarrollo de las políticas neoliberales que habían iniciado en sus países Reagan y Thatcher. Solchaga, la «beautiful people» y la cultura del pelotazo, el IBEX 35 y la España de los negocios, el inicio de la privatización de empresas públicas, las ETT y la desregulación laboral, los GAL, la implicación en las guerras del Golfo o Yugoslavia, y cómo no, la reválida de la corrupción estructural heredada del franquismo. Filesa, Ibercorp, Roldán y tantos otros episodios venían a demostrar la podredumbre y al tiempo la solidez de un bloque de poder político-económico, blindado por el bipartidismo. El 15M le puso nombre a todo aquel entramado: régimen del 78.

Sacristán alertaba sobre lo que podría ocasionar aquella «violentación de unos cuantos millones de conciencias por procedimientos tortuosos, por «lavado de cerebro». En su opinión, aquel engaño manifiesto sólo podía «acabar por corromper políticamente a muchos y sumir a otros tantos en la inhibición». La falsedad y el chantaje, el sentimiento de impotencia inoculado a la sociedad supondría «desintegrar moralmente a los militantes de su propio partido y de ahí la gangrena se extendería a través de la potente estela de arribistas que arrastra el PSOE, hasta sectores populares extensos».

La potente estela de arribistas, decía Sacristán. Viendo lo que ocurre en nuestros días, la proliferación de ábalos, cerdanes y montoros, la complicidad de todos los gobiernos europeos en el rearme y el genocidio en Palestina, y la irrupción de la extrema derecha, es inevitable preguntarse si esa expresión y los temores de Sacristán nos remiten sólo al pasado.

Salvador López Arnal.- ¿Qué fue Sacristán desde tu punto de vista: pacifista o antimilitarista?

No conozco en profundidad su posición ni los matices del debate que hubo en mientras tanto pero, hasta donde sé, considero que fue las dos cosas, pacifista y antimilitarista. Su vinculación al movimiento anti-OTAN, su participación en las campañas por la desnuclearización y el desarme de Europa junto a Thompson, su apoyo a los primeros objetores de conciencia en España o la llamada a estudiar las estrategias gandhianas de desobediencia civil me parece que abonarían esa afirmación. Ahora bien, como indicaba Juan Ramón Capella, el suyo era un pacifismo «problemático», no fundamentalista. En la conferencia que pronuncia en Sabadell en 1983, «Tradición marxista y nuevos problemas», él mismo da testimonio de la dificultad para cerrar algunos debates al respecto. En el guion de la conferencia escribe: «Problemas particularmente arduos para una sincera lucha por la paz para marxistas radicales o revolucionarios».

Sacristán mencionaba en aquella conferencia el ejemplo de El Salvador, hoy podríamos hablar de Palestina. Gandhi, nos recordaba Paco Fernández Buey, no dejó de observar que «ser honesto es todavía más importante que ser pacífico». Me pregunto parafraseando a este otro gran filósofo marxista: ¿se puede ser hoy honesto negando el derecho del pueblo palestino a la resistencia, a defenderse del genocidio que quiere borrarlos del mapa utilizando todos los medios a su alcance?

Salvador López Arnal.- A propósito de Paco Fernández Buey. ¿Qué papel ha jugado su discípulo y amigo en la difusión y conocimiento de la obra de Sacristán?

Enorme, impagable. Jorge Riechmann decía que el «marxismo abierto y autocrítico de Sacristán tuvo en Paco a su mejor discípulo». Pero Fernández Buey, además de discípulo, es como Sacristán, otro maestro de verdad, el otro gran referente filosófico del marxismo en España.

Su obra tiene una íntima conexión con la de Sacristán, tanto en las temáticas preferentes como en su orientación. El Marx (sin ismos) de Fernández Buey forma parte de la misma constelación que «el marxismo laico, para adultos» de Sacristán. La política entendida como ética de la colectividad formulada por el primero, casa con la crítica a la politiquería que hace el segundo. El interés de Paco por el indio metropolitano y Bartolomé de las Casas está emparentado con el apego a las culturas amerindias de Manolo Sacristán. En los dos hay un afán y una capacidad para aprehender los matices; en los dos hay también una preocupación casi obsesiva por el método, por unir ciencia y conciencia. Los dos comparten afinidades electivas (Gramsci, Lukács, Simone Weil o Brecht, entre otros) y también la brega incansable por abrir y ensanchar el diálogo con otras tradiciones emancipatorias.

Fernández Buey difundió la obra de su maestro con sus escritos y conferencias, pero también con su activa implicación en las luchas sociales y políticas. Como lo hacen los auténticos filósofos, con integridad moral, con el ejemplo de su vida. Defendiendo en la práctica otra forma de hacer política, ya fuera dentro del PSUC o en la IU de Julio Anguita, o bien en el terreno de «lo prepolítico», como le gustaba decir: batallando en un abanico muy amplio de movimientos sociales, que abarcaría desde la formación del sindicato de estudiantes universitarios de Barcelona, el SDEUB, en su juventud a la participación en el movimiento anti-globalización o el 15M al final de su vida.

«Para Manolo Sacristán lo de ser marxista era secundario. Manolo quería considerarse fundamentalmente comunista. Yo también». Esta frase de Paco Fernández Buey, en la entrevista que le hizo Jaume Botey, define muy bien no sólo la coincidencia de caminos o el afecto al maestro y amigo, sino además la lealtad que ambos profesaban a «la tradición cultural autónoma de los de abajo».

Salvador López Arnal.- ¿No es sorprendente que un filósofo como Sacristán, un gran filósofo sin duda, fuera miembro del Comité Ejecutivo del PSUC? Si no ando errado, no hay muchos casos como el suyo.

Pienso que es sorprendente sólo hasta cierto punto. Ha habido grandes intelectuales como Gramsci, Rosa Luxemburgo o Lukács implicados en las luchas del movimiento comunista y en la primera línea orgánica. En los años sesenta y setenta, el PSUC consiguió ser un foco de imantación para el mundo intelectual y la figura de Sacristán tiene mucho que ver con ello. Basta con reparar en la composición de la primera célula comunista que se constituyó en la universidad de Barcelona en el año académico 1956-1957, bajo la supervisión de Sacristán, que estaba integrada por Octavi Pellissa, Joaquín Jordà, Luis Goytisolo y Salvador Giner. Vienen a la cabeza muchos nombres de intelectuales vinculados en ese período al PSUC que han tenido una gran influencia: Fontana, Vázquez Montalbán, Alfonso Carlos Comín, Francesc Vicens, Solé Barberà, Solé Tura… Sacristán, como muchos de los mencionados, es un intelectual orgánico, gramsciano. Un tipo de intelectual que, como recordaba recientemente Giaime Pala, «se adhiere a un proyecto de clase y que ayuda a la clase a darle conciencia de sí, homogeneidad política, seguridad, fortaleza cultural, consistencia teórica». Sacristán fue un filósofo de la praxis, un intelectual al servicio de las clases populares y de los movimientos sociales emancipatorios.

Lo que creo que sí es sorprendente es el extraordinario trabajo de Sacristán, su contribución a poner en pie una formidable herramienta de producción hegemónica como fue el PSUC de aquel período. Pienso que la excepcionalidad de Sacristán reside en sus certeros análisis –por ejemplo, en la previsión sobre las fatales consecuencias que acarrearía la invasión de Checoslovaquia–, en su noción de comunismo sin mística ni presuntuosidad científica o en la insistencia sobre la necesidad de crear una nueva cultura. Pero será justamente todo eso y su forma de entender la hegemonía, el trabajo y la lucha con otros, lo que acabará llevándole primero a la dimisión de los órganos de dirección y después, a finales de los años setenta, al abandono de la militancia partidaria.

Lo que sí es bastante insólito es su concepción de la militancia y también lo fue, por qué no decirlo, su forma de abandonar el partido, tan ajena al festival de los arrepentidos, que fue –y sigue siendo– lo habitual. No iba de vaca sagrada; al revés, mantenía la vara alta frente a los letratenientes y el corporativismo académico, «huía del medro como de la peste» (Antoni Domènech) y «no podía soportar el oportunismo» (Fernández Buey). Pero, sobre todo, fue muy crítico con el politicismo y el burocratismo de la dirección del PSUC. Me parece muy elocuente la carta que dirige a Serradell, cuando dimite del comité ejecutivo del partido, en 1969: «Se trata de los hábitos adquiridos en el modo de dirigir. La dirección por ese núcleo es un dominio mecánico, superficial y retórico sobre hombres, nunca producción colectiva de pensamiento político concreto, para el detalle de la lucha. Esa falsedad reduce la vida del partido al manejo de unas pocas palancas burocráticas». Politicismo, burocracia y ostracismo deberían rimar mal con comunismo. A pesar de todo, como recordaba Quim Sempere, Sacristán «no hizo nunca de su ruptura, cada vez más profunda con el comunismo oficial, ningún motivo de vedetismo». Años después de la muerte de su maestro, Paco Fernández Buey declaraba: «Sacristán ha sido uno de los poquísimos pensadores valiosos de este país que siguió llamándose comunista hasta la muerte, a pesar de sus diferencias con el partido comunista. Y eso, en los tiempos que corren, se paga».

Salvador López Arnal.- ¿Te sigue inspirando su figura, su obra, en tu militancia, en tu lucha?

Sí, creo que para muchos de quienes somos militantes de la izquierda revolucionaria o de los movimientos sociales, Sacristán es una figura de referencia inexcusable. Su pensamiento y su praxis es una fuente constante de inspiración, una invitación al estudio, al compromiso riguroso, a luchar en serio.

Sacristán, como tú has subrayado en diversas ocasiones, es un pensador poliédrico, que ha brillado en muchos campos y ha generado una riquísima obra. Es un manantial que no se agota y del que pueden brotar múltiples enseñanzas y lecturas posibles. A mí lo primero que me atrae de su obra es el estilo, la impronta. Sacristán habla y escribe con una claridad y precisión asombrosas. Su metódica, su ejercicio de la dialéctica, la forma de combinar coyuntura y estructura, el saber de Perogrullo y el pensamiento filosófico, te atrapan.

Comparto plenamente también un afán que él persigue, el de intentar zafarse del activismo, pero sin levitar nunca de la realidad. El intelectual comunista, le decía Sacristán a la dirección del PSUC, debe ser productor, no productivista. Paulo Freire, en su Pedagogía del oprimido, llamaba a superar tanto el activismo ciego como el verbalismo inoperante. Ese equilibrio fue también una obsesión para él. Y creo que debería serlo para cualquier militante. Praxis no es practiconería ni pragmatismo ramplón. La praxis creativa supone estudio individual y colectivo, entrar y salir, «compromiso activo, pero no únicamente activista, vínculo profundo pero abierto», como señala Marina Garcés recordando la respuesta de Joaquim Jordà, cuando le preguntaron cómo había conseguido resistir tantos años haciendo cosas sin venderse, ni autodestruirse ni abandonar.

Me parece primordial, y más en estos tiempos, la reivindicación de la ética y la crítica de la politiquería que hace Sacristán. Sin honestidad y sin «voluntad de modestia» –virtudes tan estimadas en la tradición obrera– es imposible construir prácticas políticas de izquierda.

El marxismo heterodoxo de Sacristán es hoy uno de los veneros en los que puede fundarse la renovación del proyecto revolucionario. Un marxismo leal a la tradición comunista, pero al mismo tiempo sin miedo a mezclarse, abierto al diálogo con otras tradiciones emancipatorias, como el anarquismo o la teología de la liberación. Sacristán contribuyó a que muchos nos curásemos –espero que para mucho tiempo– de lo que representó el eurocomunismo, una forma de nueva socialdemocracia que, con distintos ropajes, tiende a reproducirse con facilidad asombrosa, especialmente entre quienes viven la política como electoralismo permanente y olvidan la centralidad de la lucha de clases.

Renovar el proyecto revolucionario y poner en pie nuevas formas de hacer política, de democracia de base; unir ecologismo, feminismo y movimiento obrero. Esos son algunos de los caminos que sugiere la trayectoria intelectual y política de Sacristán con los que me siento más identificado. Pero me gustaría subrayar otra idea fundamental, que estuvo muy presente en toda la vida del filósofo, y que considero especialmente urgente hoy: la necesidad de una cultura de resistencia.

En la carta que envía Sacristán el 24 de agosto de 1985, tres días antes de su muerte, a Félix Novales, que se encuentra preso en Soria, lo expresa de forma conmovedora: «Una cosa es la realidad y otra la mierda, que es sólo una parte de la realidad, compuesta, precisamente, por los que aceptan la realidad moralmente, no sólo intelectualmente». Sacristán salía al paso de la apelación al «realismo político», tan habitual en la izquierda durante la transición y en las décadas siguientes. El historiador Juan Andrade nos recuerda el apego de Sacristán a tres personajes, Antonio Gramsci, Gerónimo y Ulrike Meinhof, sobre los que escribió en esos años. En su empatía con ellos se revelaba la lúcida conciencia de la derrota, pero al mismo tiempo la afirmación indoblegable de resistencia. Sacristán, señala Andrade, «pensó y militó en la transición, pero lo hizo más allá de un proceso de cuyas tentaciones de asimilación logró zafarse. Lo hizo a costa de transitar por caminos periféricos, que, con el tiempo, se revelaron de mayor recorrido».

Una cosa es la realidad y otra la mierda. No doblar la rodilla frente a la realpolitik. No adaptarse al «esto es lo que hay» con el que todos los días nos salmodian los poderosos. No sacrificar los principios en los altares del oportunismo o en el mercado de las prebendas. Construir con otros, con paciencia y con generosidad, poner en pie otra vez la esperanza, el horizonte de la revolución. Esa es la tarea.

Salvador López Arnal.- Estamos recordando el primer centenario de su nacimiento. ¿Qué opinión te merecen los actos que se están organizando?

En primer lugar me gustaría reconocer el extraordinario esfuerzo que estáis haciendo personas como José Sarrión, Miguel Manzanera, Víctor Ríos o tú mismo. Una entrega en la recuperación y divulgación del legado de Sacristán que, en tu caso, es constante e incansable desde hace décadas. La implicación de Espai Marx y de la Fundación de Investigaciones Marxistas me parecen también dignas de elogio.

Dicho esto, creo que habría que darle vueltas a la necesidad de extender esa recuperación de Sacristán más allá de los espacios académicos o partidarios. «No hay institucionalización que no suponga también unos límites a la iniciativa», recordaba Carlos Piera, en su aportación a El legado de un maestro en 2005, cuando se cumplía el veinte aniversario del fallecimiento del filósofo. Sacristán fue un pensador revolucionario, disidente, alérgico a la casta académica y a los profesionales en la reapropiación –a posteriori– de insumisos. Él se burlaba del Marx de los académicos, «el Marx tema-de-oposiciones». Sacristán es también un bocado muy jugoso y resulta muy tentador convertirlo en mercancía cultural o en herramienta de sublimación política.

Ojalá llegue el día en el que se hable del legado de Sacristán en jornadas del movimiento ecologista, en los clubes de lectura de las bibliotecas públicas, en las reuniones de los estudiantes universitarios o en las asambleas del movimiento obrero.

Salvador López Arnal.- ¿Quieres añadir algo más?

Darte las gracias, Salvador. Por tu tesón y por tu generosidad.

Salvador López Arnal.- Gracias a ti, querido y admirado amigo y compañero.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.