En un momento determinado del film, el paciente Javier Sánchez Vázquez enuncia una queja sobre el tratamiento al que le tienen sometido: el psiquiatra se limita a extender una receta y luego pregunta, rutinariamente, cómo se encuentra el enfermo. No deja de ser un buen diagnóstico del actual estado de cosas en el que se […]

«La observación de la dimensión trágica de la enfermedad, en lo que tiene de condena o infortunio individual, absolutamente azaroso y desprovisto de toda causa y de toda culpa, es la que nos pone en primer término la dimensión humana, demasiado humana, de dicho trastorno», dice Abel García Roure en el Pressbook de Una cierta verdad. Dimensión humana que una de las psiquiatras del Hospital Parc Taulí de Sabadell, donde García Roure ha filmado su película durante casi dos años, pone de manifiesto al prescindir de las etiquetas al uso (neurosis, paranoia, esquizofrenia) aplicadas a los internos. En su aproximación al sufrimiento de la enfermedad mental, la película logra establecer una confluencia y complementariedad entre la terapia psiquiátrica y el saber del psicoanálisis didácticamente ejemplificado por los discursos respectivos del paciente (Javier Sánchez Vázquez) y del psicólogo (José Manuel Santos) que lo visita en su domicilio, admirable dúo actoral donde cada uno «interpreta» su papel, vertebrador básico del film en tanto da cuenta de esa dramática incompatibilidad, puesta de manifiesto por Josep Moya, asesor psiquiátrico de la película, entre las creencias del neurótico y el saber del psicótico, «…sólido y duro como el diamante, refractario a la dialéctica, insensible a la discusión». Frente al carácter desmedido de ese saber, la modesta grandeza del psicoanálisis sería intentar ascender al interior de las palabras que lo enuncian, allí donde se estructura y emerge la verdad del sujeto delirante.

La cámara de García Roure se mantiene siempre a una prudente, pudorosa distancia de lo mostrado y su óptica es, como decía Godard, una cuestión de moral. Las focales largas del exterior de la clínica se alternan con las cortas, en travellings de seguimiento, de los pasillos del hospital, buscando siempre el reencuadre de puertas y ventanas, con una particular insistencia en los batientes de cristal que se abren y cierran sobre pacientes y médicos. Particular relevancia cobra, al respecto, ese largo plano que ubica a José Manuel y a Javier en el espacio intermedio entre el acceso a urgencias del Parc Taulí y el exterior mientras un miembro del servicio de limpieza pasa la escobilla de goma impregnada de detergente por la superficie de cristal que aisla a ambos personajes. La sugestión simbólica -la pared vítrea, alternativamente transparente u opaca por la acción limpiadora- se sugiere sin imponerse. La acción contenedora de enfermeros y celadores sobre un paciente que los ataca (y cuyo rostro permanece oculto por un rectángulo blanco), dada en un único y arriesgado plano de conjunto largo supone, igualmente, el máximo grado de confrontación de la realidad en el film de cara al espectador. Y es igualmente significativo que la mayor aproximación de la cámara a un rostro corresponda a un sufrimiento intolerable: la enferma que, tras una concluyente declaración de principios («Yo no estoy loca, estoy embrujá«) se echa a llorar porque se siente habitada por la voz de otra mujer que le da órdenes, despertándola en medio de la noche. En este momento, la propuesta cinematográfica y moral de García Roure se enlaza, tal es su patetismo, con la de Let There Be Light (1945), el escalofriante mediometraje de John Huston sobre las psicosis bélicas en veteranos del ejército, prohibido por el Pentágono durante casi cuarenta años.

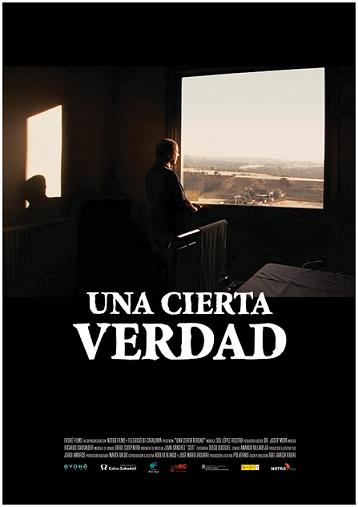

La certeza de Javier se atiene a la materialidad misma de las palabras: si José Manuel le insta a ingresar en el hospital y someterse a una medicación, «como si pasara la ITV», replicará que no se está hablando de un coche sino de él como ser humano. Ésta es la grandeza del primer largometraje de García Roure: abrir el debate psiquiátrico en torno a la salud mental desde la perspectiva de una filosofía del sujeto. Y es aquí donde el realizador vuelve a jugar con la dualidad óptica de dos imágenes contrapuestas: una fotografía de alta definición, perfectamente enfocada, del cerebro en un panel de corcho junto a la ventana del despacho por la que se desdibuja el paisaje urbano del exterior del hospital y un plano de Javier mirando por otra ventana, en la actitud de serena espera de un personaje de Edward Hopper. A la hora de dar cuenta de su última especulación mental, el indiscutible protagonista del film se plantea que ésta puede ser fruto de su imaginación pero que transmite, efectivamente, «una cierta verdad». Del desarrollo de esa verdad no toda hemos sido testigos como espectadores y es el propio paciente el que nos lleva, desde su certeza delirante, al umbral de una duda razonable.

Notas

[1] El libro se ha publicado recientemente en España (Barcelona, Anagrama, 2009), traducido por Rosa Alapont: Nuestro lado oscuro. Una historia de los perversos.

[2] Roudinesco, Op.cit., p. 208.

[3] A nadie se le escapa el giro derechista que ha experimentado el periódico del grupo PRISA en los últimos tiempos. El corolario a los artículos sobre el médico vienés, publicados en mayo de 2006, fue la abyecta nota editorial del 10 de octubre de 2007 («Caudillo Guevara»), redactada por algún esbirro de la CIA, con motivo de cumplirse los cuarenta años del asesinato del Che, un auténtico «insulto a la inteligencia y a la sensibilidad», en palabras de Francisco Fernández Buey.

Juan Miguel Company es doctor en Filología y Profesor Titular de Comunicación Audiovisual en el Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación de la Universitat de València (España).

Título original: Una cierta verdad

Título original: Una cierta verdad

Director: Abel García Roure

Guion: Abel García Roure

Reparto: Javier Sánchez Vázquez, Rosario Moreno Gómez, Bernat Pérez Acero

País: España

Año: 2008