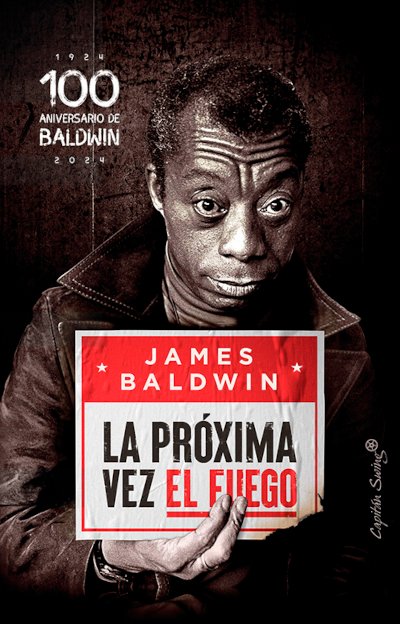

Capitán Swing ha decidido conmemorar el centenario del escritor James Baldwin reeditando una de sus obras más emblemáticas, La próxima vez el fuego (trad. de Paula Zumalacárregui), una lúcida reflexión sobre el racismo de la sociedad norteamericana publicada el mismo año de la Marcha sobre Washington por los derechos civiles.

James Baldwin nació en Harlem en 1924, hijo de una madre soltera que en 1827 contrajo matrimonio con David Baldwin, un predicador baptista y albañil del que tuvo otros ocho hijos. La relación con su padrastro fue complicada, aunque tras el fallecimiento de éste en 1943, James reconoció que «a su manera escandalosamente exigente y protectora, amaba a sus hijos, que eran negros como él y estaban tan amenazados como él». Los años juveniles del futuro escritor no fueron fáciles, tratando de ayudar a su familia y al tiempo de expresar en forma literaria su rebelión contra los prejuicios sociales que le amargaban la vida, labor en la que empezó a lograr cierto éxito a finales de los años 40. Por entonces, cansado de la discriminación que sufría como negro y homosexual en los Estados Unidos, decidió viajar a Europa y se instaló en París.

En Francia Baldwin halló un ambiente favorable para su labor literaria y publicó algunos de sus libros más conocidos, como la novela autobiográfica Ve y dilo en la montaña (1953) o el volumen de ensayos Notas de un hijo nativo (1955), pero cuando vio el pujante movimiento por los derechos civiles que tomaba forma en su país decidió volver. Era aquél un tiempo de esperanza en el que consideró un deber arrimar el hombro y comprometerse, pero la respuesta violenta del sistema lo desbordó, y conmocionado por el asesinato de sus amigos Malcolm X y Martin Luther King, regresó a Europa, donde residió hasta su fallecimiento en 1987. En esta última etapa, James Baldwin publicó novelas, entre las que destaca Blues de la calle Beale (1974), abundantes ensayos y también obras dramáticas y poemarios, extensa producción que prolonga la gran reflexión de su vida sobre la discriminación racial y sexual en Norteamérica.

Una contribución literaria al movimiento de los derechos civiles

El ensayo La próxima vez el fuego reunió con este título en 1963 dos textos que habían visto la luz el año anterior en publicaciones periódicas, ambos muy conectados con la esperanza que el movimiento por los derechos civiles creaba en ese momento en los Estados Unidos. Se abrían por entonces vías de actuación contra una frustración secular que Baldwin definió con lucidez: “Ser negro en este país y ser relativamente consciente es tener rabia casi todo el tiempo”.

El primer texto, “Tembló mi celda” es una carta de Baldwin a su sobrino de quince años, que conmemora el centenario de la emancipación. Entre cariñosos recuerdos familiares, le describe en toda su crudeza la vida impuesta a los negros en el país, por unas gentes que ni siquiera son conscientes de su crimen: “Ahora bien, mi querido tocayo, estas personas inocentes y bien intencionadas, tus compatriotas, te han hecho nacer en unas condiciones que no distan demasiado de las que nos describe Charles Dickens en el Londres de hace más de un siglo.” Para quien nace condenado a la marginalidad del gueto, la única esperanza es cambiar la mentalidad de los blancos: “Y si la palabra ‘integración’ tiene algún significado es éste: que nosotros, gracias al amor, hagamos que nuestros hermanos se vean tal y como son, dejen de huir de la realidad y empiecen a cambiarla. Pues éste es tu hogar, amigo mío, no dejes que te destierren; grandes hombres han hecho aquí grandes obras y volverán a hacerlas: podemos hacer de los Estados Unidos lo que el país está llamado a ser.” La misiva concluye recordando los versos de un gran poeta negro: “Justo cuando me creía perdido,/ tembló mi celda y las cadenas se me cayeron.«

El segundo texto, “A los pies de la cruz”, nos sirve para rastrear las complejas relaciones de Baldwin con la religión. Nos comienza describiendo las experiencias del verano en que cumplió catorce años, metamorfosis del propio cuerpo y despertar de sentimientos nuevos e intensos que preludiaban una revolución en su vida. Se veía llamado a pertenecer al mundo cruel y marginal del gueto que hasta entonces sólo había observado y con todo ello surgió también un poderoso y desagradable miedo a afrontar tantos retos. Como además se sentía con cartas muy pobres para jugar la partida, no es de extrañar que buscara un refugio contra las amenazas.

Así es como James comenzó a actuar como predicador en oficios religiosos, y en esta ocupación se mantuvo más de tres años. “Nada de lo que me ha ocurrido desde entonces se acerca al poder y la gloría que sentía en ocasiones cuando, en mitad del sermón, me daba cuenta de que, en cierto modo, por obra de algún milagro, yo era, como se decía, verdadero portador de ‘la palabra’; cuando la iglesia y yo éramos uno.” Sin embargo, pronto comienza a ser consciente de algunas realidades incómodas “La Biblia la habían escrito hombres blancos. Sabía que, según muchos cristianos, yo era descendiente de Cam y estaba predestinado a la esclavitud.” Además, no se le escapa que “los pastores terminan adquiriendo casas y Cadillac mientras los fieles continúan fregando suelos y dejando monedas en el platillo…” Es entonces cuando el rechazo de “los crímenes e hipocresías” de la Iglesia cristiana lo lleva a dejar los oficios.

James entra en contacto luego con la Nación del Islam de Elijah Muhammad, aunque no comparte su odio a los “demonios blancos”, y le parece un disparate la idea de una “nación negra con una economía independiente” en los Estados Unidos. Los argumentos teológicos y mitológicos que esgrimen para explicar el origen de la esclavitud le resultan irreales y desafortunados, y prefiere pensar en una historia de injusticia que sea posible revertir con una lucha por la igualdad de derechos. En una cena en la mansión del líder comprueba el ambiente de sumisa adoración que allí impera, y no le satisfacen las razones que le exponen para justificar lo que no es otra cosa que un “racismo inverso”: “Creo conocer —lo vemos a diario a nuestro alrededor— el páramo espiritual al que conduce ese camino.”

Fruto de estas experiencias Baldwin se consideraba a sí mismo ateo. Él lo explica con sus propias palabras en “A los pies de la cruz”: “Si el concepto de Dios tiene alguna validez o utilidad, sólo puede ser la de hacernos más grandes, libres y amorosos. Si Dios no es capaz de conseguir eso, ya es hora de que nos deshagamos de Él.”

“La historia de los negros en América es la historia de América, y no es una historia bonita.” Baldwin cree necesario educar a las nuevas generaciones en un conocimiento riguroso de las crueldades del pasado, y apuesta por que todos los hombres de buena voluntad, independientemente del color de su piel, sean capaces de crear una nueva conciencia social que supere la “pesadilla racial”. En caso contrario, es de temer el cumplimiento de la profecía bíblica que un esclavo recreó en una canción y de la que viene el título del libro: “El Señor dio a Noé el arcoíris como sello./ Se acabó el agua. ¡La próxima vez el fuego!”

Blog del autor: http://www.jesusaller.com/. En él puede descargarse ya su último poemario: Los libros muertos.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.