En esta nueva entrega del Centenario Manuel Sacristán Salvador López Arnal entrevista a profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, autor de Curso de teoría de la computación (1998), Sócrates en Viena (2007), El Nuevo Leviatán. Una Historia política de la Red (2015).

Salvador López Arnal.- ¿Cómo llegaste a la obra de Sacristán? ¿Le conociste personalmente?

Enrique Alonso González.- Por desgracia no tuve la oportunidad de conocerle personalmente y desde luego no supe nada de él dentro del ámbito de la Lógica. En mis primeros años de estudiante, alrededor del inicio de la década de 1980, solía frecuentar la FIM, la Fundación de Investigaciones Marxistas, muy activa en aquella época. Fue allí donde tuve noticia por primera vez de su existencia y de algunas de las líneas de su pensamiento. Tuve la sensación de que resultaba, en alguna medida difícil de interpretar para mí, un personaje polémico, pero también respetado.

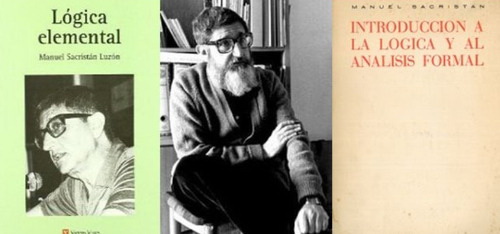

Mucho más tarde, ya en 2020, elaboré, junto a Víctor Aranda, un artículo titulado La Lógica Contemporánea en sus Manuales. Fue entonces cuando tuve la oportunidad de analizar en detalle su manual de Lógica y entender a fondo su contribución en este campo.

Salvador López Arnal.- Licenciado en Filosofía y Derecho, Sacristán, como sabes, partió en 1954 a estudiar lógica y filosofía de la lógica en el Instituto de Lógica Matemática y de Fundamentos de la Ciencia de la Universidad de Münster. Por lo que sabemos, no parece que tuviera un interés especial por estas disciplinas antes de esa fecha. ¿Qué puede explicar su decisión?

Enrique Alonso González.- Por lo que he podido investigar, todo apunta a la emergencia de un interés repentino seguramente motivado por sus primeros encargos en la Universidad. En 1953 se hace cargo de la asignatura de Fundamentos de Filosofía bajo la dirección de Joaquín Carreras Artau en la UB. El deseo de ofrecer unos contenidos debidamente fundamentados y, sobre todo, ajustados al estado actual del conocimiento tuvo que jugar un papel determinante en esa decisión. Por otra parte, el Instituto de Lógica Matemática y de Fundamentos de la Ciencia de Münster, creado por Heinrich Scholz, un lógico previamente conocido por su faceta académica como teólogo cristiano y por su ambigua relación con el régimen nacionalsocialista, hacían de éste un destino al cual el régimen franquista tampoco pondría pegas, permitiendo así que Sacristán recibiera las ayudas correspondientes.

Salvador López Arnal.- Me sorprende lo que comentas de Scholz. Si no ando errado –lo leí, si no recuerdo mal, en la entrevista a Mosterín que apareció en Acerca de Manuel Sacristán–, Scholz apoyó a Jan Łukasiewicz en su huida del nazismo. Le dio refugio.

Enrique Alonso González.- Es cierto. Y también es cierto que mantuvo la conexión entre Tarski, que había quedado en Estados Unidos al estallido de la Guerra y su familia, que permaneció en Polonia durante todo el conflicto. Fue Montserrat Galcerán quien me puso en la pista de ese ambiguo papel que luego pude constatar documentalmente.

Salvador López Arnal.- ¿Qué tipo de materias estudió en el Instituto de Müntser? ¿Quiénes fueron sus profesores?

Enrique Alonso González.- Aunque desconozco el detalle menor de este asunto, parece que lo más probable es que Sacristán acudiera a los seminarios y cursos especializados impartidos por Hans Hermes o más probablemente por alguno de sus ayudantes, ya que por entonces era Hermes quien dirigía el Instituto creado por Scholz. Este dato lo he obtenido de conversaciones personales con María Manzano quien asistió a diversas conferencias sobre Metodología de la Ciencia impartidas por Sacristán en alguno de sus pasos por la Universidad de Barcelona. En cualquier caso, Jesús Mosterín también acudió, poco más tarde, a formarse en dicho centro por lo cual seguramente también supo de ese hecho.

En una carta que Sacristán escribe en 1954 a su amigo García Borrón le confiesa estar trabajando muy duro en logística, una expresión seguramente propia del Instituto, al punto de verse como un discreto especialista en no mucho tiempo. Estas evidencias las he obtenido a su vez de un excelente trabajo publicado por Luis Vega en 2007 titulado «Lógica y Filosofía de la lógica en la obra de Manuel Sacristán» en Rebelión. Se puede concluir que, dado que regresa a España en 1956, su formación se centró en la Lógica formal con un especial interés en los problemas de fundamentación generados en Teoría de la Computación, ya que ese era el campo de especialización de Hermes.

Salvador López Arnal.- En agosto de 1955, Sacristán dictó una conferencia en el Instituto sobre el Ars Magna de Ramon Llull. ¿Por qué tuvo tanto interés Sacristán en la obra del pensador, teólogo y escritor mallorquín?

Enrique Alonso González.- Sacristán no compuso una obra especializada muy extensa en Lógica formal y de ella apenas nada llegó a publicarse. Por eso mismo es más relevante aún este dato que también podría relacionarse con su interés por Leibniz. «Sobre el ‘Calculus Universalis’ de Leibniz en los manuscritos nros. 1-3 de abril de 1679» fue redactado años después para la oposición de Valencia en 1962 como trabajo de investigación, pero nunca llegó a publicarse en vida de Sacristán.

Salvador López Arnal.- No en su momento, pero muchos años después, en 2007, lo publicó Albert Domingo Curto es Lecturas de filosofía moderna y contemporánea, en Trotta.

Enrique Alonso González.- De acuerdo, de acuerdo.

Es muy difícil saber si el estudio de la figura de Llull fue una idea suya o fue adquirida o sugerida en el Instituto durante su estancia. Es cierto que la figura de Leibniz ha sido siempre muy bien valorada por parte de los lógicos y en especial para aquellos cuya investigación se centra en Teoría de la Computación. Las razones son obvias y no hace falta que las comente aquí. En la medida en que Leibniz cita expresamente el Ars Magna de Llull como un precedente significativo para su Mathesis Universalis no sería de extrañar que la figura de este último fuera también conocida en el Instituto. En cualquier caso, creo que el hecho de que Sacristán eligiera a Llull para una disertación en el Instituto confirma la impresión de que se encontraba en un centro donde la Teoría de la Computación impregnaba de forma sustancial toda la investigación que allí se realizaba. Elegir un medieval en lugar de un tema más nuclear pudo haber sido una forma de escapar a un detalle técnico que recién había adquirido y dentro del cual quizá no se encontrara tan cómodo en aquel entonces.

Salvador López Arnal.- Finalizados sus estudios, Sacristán pudo quedarse como profesor contratado en el Instituto de Lógica, pero renunció a ello y volvió a España para militar en el entonces duramente perseguido PSUC-PCE. ¿Cómo puede explicarse su decisión?

Enrique Alonso González.- Es cierto que tuvo la oportunidad de continuar su carrera en el Instituto aunque todo indica que su deseo era el de volver a España para incorporarse de manera activa en una Universidad que necesitaba de una urgente renovación. Como él mismo confiesa en unas notas autobiográficas de los años 60 su decisión de volver a España suponía, entre otras cosas, el abandono de una investigación activa en Lógica. Sacristán tenía que ser muy consciente de que el trabajo productivo en Lógica era muy exigente en tiempo y esfuerzo por lo que quizá no era el campo más agradecido para producir el currículum necesario para el progreso académico.

Por otra parte, no creo que fuera ingenuo con respecto a la mala o nula recepción que esta materia iba a tener en nuestro país. Simplemente no existía una comunidad en la que incorporarse y con la que colaborar: por el contrario, había que crearla, y en esto sí fue activo. Aunque renunciara a una producción científica especializada, nunca renunció a su papel como introductor de la Lógica contemporánea en nuestro país. Pensó, quizá ingenuamente, que un comunista marcado por el régimen aún podía situarse en el marco académico contribuyendo a instalar una disciplina foránea, pero poco comprometida políticamente. Es obvio que se equivocó.

Salvador López Arnal.- Publicó en Covivium, a mediados de 1957, su primer artículo lógico: «Lógica formal y filosofía en la obra de Heinrich Scholz». ¿Qué destacarías de esta sentida necrológica sobre el fundador del Instituto de Lógica? ¿Su filosofía de la lógica bebió de Scholz?

Enrique Alonso González.- Aunque es cierto que este trabajo se presenta a veces como un obituario de la figura de Scholz, en realidad constituye un repaso de algunos de los puntos de vista fundamentales de este pensador acerca de la disciplina de la Lógica. Cabe ver, además, a un Sacristán comprometido con muchas de las posiciones de un autor al que sin duda alguna admiraba. Me parece indudable que Sacristán debió tener con él diversas conversaciones durante su estancia en Münster, así como la oportunidad de oírle conferenciar sobre Lógica y otras materias de su interés. En este texto se abordan básicamente la posición de Scholz con respecto a la semántica de los sistemas formales –teoría de modelos– y su rechazo matizado de las tesis convencionalistas en Lógica. Sobre todo el texto sobrevuela una cuestión fundamental para Scholz, pero sin duda también para Sacristán. Se trata del valor de la Lógica dentro de la Filosofía y en particular de la Metafísica. Cito a continuación unas palabras del inicio de esta contribución que para mí son de extraordinaria importancia. Dice Sacristán: «Scholz siguió siempre siendo un filósofo en tanto que lógico. Este es precisamente el aspecto de su obra que se considera en el presente artículo […] El afirmar de un lógico que nunca dejó de ser, en tanto que lógico, un filósofo, es cosa que resultará poco sorprendente para todo cultivador tradicional de la Lógica. No así en el ámbito de los especialistas contemporáneos. Hoy es, en efecto, casi un lugar común de la literatura especializada la concepción de la Lógica como ciencia exacta independizada de la Filosofía» («Lógica formal y filosofía en la obra de Heinrich Scholz», pp. 113-4).

Creo que esta opinión expresa a la perfección el tipo de concepción de la Lógica que el propio Sacristán compartía y que responde al estilo, contenidos y problemas que se aprecian en su manual de Lógica de 1964.

Salvador López Arnal.- Por esas fechas publicó también una reseña sobre el manual Lógica elemental, de Ferrater Mora y Hugo Leblanc. ¿Qué destacarías de este trabajo?

Enrique Alonso González.- Creo que lo más notable de esta reseña es la clara conciencia que manifiesta Sacristán de estar asistiendo a la creación de una tradición propia dentro del ámbito hispano. Se trata de producir manuales que puedan ser empleados en la enseñanza universitaria de la nueva disciplina y ello supone tomar decisiones. En cuanto a las decisiones que Sacristán aprecia en la obra de Ferrater-Leblanc, este manifiesta dudas y críticas que expone de forma abierta. La primera tiene que ver con la elección por parte de estos autores de una exposición basada en sistemas axiomáticos y no en los cálculos tipo Gentzen. Según Sacristán esto dificulta que los estudiantes adquieran la práctica del cálculo que él juzga como inherente a enseñanza de la Lógica. Esta crítica contrasta con lo que luego adopta como estrategia en su manual de 1964, donde también se presentan sistemas axiomáticos para centrarse luego, eso sí, en el Cálculo de Deducción natural. Creo que la base para estas consideraciones reside en el hecho de que Sacristán opinaba que la Lógica formal era una herramienta de trabajo efectiva dentro del campo de la Metodología de la Ciencia y en particular de la Metodología de las Ciencias sociales.

Aprovecha igualmente para tratar, y por extenso, un asunto que es transversal en su obra en torno a la Lógica. Se trata de la crítica a una concepción técnica y neutral de esta disciplina con respecto a los objetivos propios de la Filosofía. Sacristán llega a citar un fragmento de la obra reseñada en la que los autores proclaman la neutralidad de la Lógica con respecto a cualesquiera corrientes dentro de la Filosofía. Sacristán muestra en este punto su profundo desacuerdo ante cualquier intento de situar la Lógica al margen de la reflexión filosófica, tendencia que considera peligrosamente dominante en algunos entornos académicos y en especial dentro de los más conservadores y tradicionales. Desposeer a la lógica de un objetivo disciplinar propio convirtiéndola en una mera techné, permitía asimilarla a los contenidos y planteamientos propios de la filosofía tradicional escolástica sostenida por el Régimen. Sacristán, obviamente, no podía estar conforme con este planteamiento.

Por último, critica también el celo excesivo de Ferrater y Leblanc por adaptar a la norma del castellano algunas de las expresiones típicas de la nueva Lógica. Aunque no lo desarrolla en exceso, pienso que Sacristán se muestra partidario en este punto de no desviarse en exceso del marco común que, inevitablemente está asociado al uso del inglés como lengua franca.

Salvador López Arnal.- En 1961 publicó en la Enciclopedia Espasa, «La filosofía desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial hasta 1958». Son varias las páginas dedicadas al «Neopositivismo y corrientes afines» y a autores como Carnap, Russell o Wittgenstein. ¿De dónde el interés por Rudolf Carnap? ¿Por qué apenas prestó atención a Otto Neurath?

Enrique Alonso González.- Lo único que puedo hacer en este punto es indicar la más que evidente presencia de Carnap en su manual de 1964. Creo que se puede afirmar que las referencias principales a este autor se producen dentro de aquellos apartados más directamente relacionados con la Metodología de la Ciencia, y en particular, con la posibilidad de diseñar una lógica aplicable al problema de la verificación. Hay que tener en cuenta que el manual de Sacristán no es un texto puro de Lógica. Contiene una exposición bastante cuidadosa de algunos de los problemas más candentes en la Metodología de la Ciencia del momento, los relacionados sobre todo con la recived view, pero sin dejar de tratar a autores críticos como Popper.

La ausencia de Neurath, al que es cierto que no menciona en su manual, cuando muy bien lo podría haber hecho, requiere alguna explicación, pero la verdad es que no me atrevería en este momento a dar ninguna.

Salvador López Arnal.- A principios de los sesenta (con dos traducciones previas) se inicia su impresionante tarea de traductor. Quine fue uno de los autores más traducidos por él. ¿De dónde su interés por el lógico y filósofo norteamericano? De hecho, el penúltimo libro que tradujo fue Las raíces de la referencia. ¿Coincidió con las posiciones filosóficas de Quine en el ámbito de la lógica?

Enrique Alonso González.- Es cierto que entre la muy notable obra de traducción de Sacristán figuran numerosos textos de Quine, pero no me atrevería a decir que este dato pueda tomarse como un indicador de su admiración por este pensador. En su manual de Lógica no hay demasiados comentarios acerca de Quine y alguno de los pocos presentes resulta ser crítico, al mostrar la falta de elegancia en la presentación de alguno de sus formalismos. ¿Por qué entonces Quine? Seguramente era una opción bastante razonable a la hora de presentar el pensamiento analítico en España. Aunque empezar por un crítico y no por lo clásicos, pudo introducir algo de confusión, al desconocer a los interlocutores de muchas de las reflexiones de Quine, hay que reconocer que los primeros representantes de la cultura empirista contemporánea eran, con toda seguridad, pensadores mucho menos asequibles para al cultura filosófica del momento en España.

Salvador López Arnal.- Vino poco después su presentación a las oposiciones de la cátedra de lógica de la Universidad de Valencia celebradas en Madrid. No tuvo éxito, no las sacó. ¿Qué pasó? ¿Fue justa la resolución del tribunal?

Enrique Alonso González.- Este es un asunto que está bien documentado y no me entretendré en los detalles. La oposición celebrada en Valencia en 1962 para dirimir a quién le correspondería la Cátedra de Lógica de dicha Universidad es, a juicio de muchos, uno de los eventos determinantes en el proceso de introducción de la disciplina de la Lógica en nuestro país. Se trata de un periodo en el que el Opus había lanzado una campaña a activa para controlar las estructuras de poder de la Universidad pública del Régimen, campaña de cuyos resultados tenemos buena evidencia aún en la actualidad. Esta organización religiosa había conseguido el control del Tribunal de dicha plaza e hizo todo lo posible para que Sacristán no la obtuviera, buscando para ello un candidato afín suficientemente aceptable como para no convertir la operación en un caso para la Historia. Es obvio que no lo consiguieron. El candidato en cuestión no fue otro que Manuel Garrido.

La cuestión no tendría tanto peso si a Sacristán se le hubiera permitido después ocupar el lugar que le correspondía en el panorama científico y académico español, pero esto nunca ocurrió. De hecho, ni siquiera obtuvo una Cátedra extraordinaria cuando en 1980 el Consejo de Rectores –lo que luego sería la CRUE– se negó a concedérsela junto a las figuras de Castilla del Pino, Vidal Beneyto, Sánchez Mazas y Manuel Castells.

Por tanto, la cuestión se reduce a qué hubiera sucedido si Manuel Sacristán sí hubiera podido ejercer como introductor de la Lógica en lugar de ceder su puesto a Manuel Garrido. Garrido, quien desde luego no tenía una formación especializada en esa materia antes de obtener la Cátedra de Valencia en 1962, experimentó desde ese momento un giro sustancial en su carrera convirtiéndose en un promotor de la Lógica y en general de la Filosofía analítica que en ese momento se hacía fuera de nuestras fronteras. Pese a ello, nunca fue un lógico sensu estricto, ni tuvo una producción apreciable en esta área de conocimiento, aparte, eso sí, de su conocido manual. Promovió una concepción neutral de la disciplina, más pronunciada aún que la que Sacristán criticara en el Ferrater-Leblanc y practicó una cierta hostilidad contra la Filosofía continental poco comprensible, dado su pasado más bien ligado a la figura de su mentor y maestro: Leopoldo Palacios. Garrido, en definitiva, impulsó una interpretación técnica de la Lógica contemporánea sin replantearse a fondo si compartía o no los mismos motivos y el mismo marco conceptual que la Lógica a la que vino a reemplazar: la Lógica tradicional escolástica. Para justificar este reemplazo se vio seguramente obligado a entrar en conflicto con ciertas visiones tradicionales de la Filosofía, pero también con el pensamiento crítico y con el continental. En definitiva, se vio a sí mismo como un renovador enfrentado al resto de las corrientes de la Filosofía contemporánea en la lucha por los distintos nichos de poder, algo en lo que sin duda poseía habilidades notables.

No puedo imaginar en qué habría derivado el magisterio de Sacristán, pero estoy seguro de que no hubiera adoptado tales posiciones en caso de que su carrera hubiera podido transitar libremente por el camino de Lógica. Su concepción del papel de la Lógica con respecto a la Filosofía no era instrumental, sino doctrinal. La Lógica era una forma privilegiada y contemporánea de analizar la fundamentación del conocimiento. Y desde luego no era ajena a la filosofía crítica y en particular al pensamiento marxista. La ausencia de este enfoque de la disciplina ha provocado un conflicto que llega hasta nuestros días y que dista de estar resuelto. La Lógica, al seguir mayoritariamente en su implantación académica las líneas trazadas inicialmente por Garrido, se ha desgajado, de manera impropia a mi juicio, del resto de la tradición filosófica al punto de verse cuestionada como un elemento extraño en la formación del filósofo. No sé qué evolución tendrá este debate, a veces larvado, en otras ocasiones explícito, pero sí creo poder afirmar que, si Sacristán hubiera tenido su oportunidad, no habría llegado a adoptar la forma presente o siquiera a plantearse.

Salvador López Arnal.- En 1964 publicó en Ariel Introducción a la lógica y al análisis formal. Desde tu punto de vista, ¿qué ha significado este material en la historia de la lógica en nuestro país?

Enrique Alonso González.- Este texto, como el propio autor, tuvo una vida incierta y bastante injusta. Tras haberlo analizado en detalle para un trabajo de investigación publicado hace algún tiempo1, puedo decir que representaba un tipo de manual mucho mejor que aquellos que vinieron después y que realmente protagonizaron el proceso de incorporación de la Lógica en el currículum de Filosofía en nuestro país.

Pertenecía, al igual que el de Mosterín, a la tradición de los manuales de Lógica Matemática. Es decir, se trata de un texto cuyos contenidos han sido inspirados por matemáticos o por lógicos de tradición matemática y no por filósofos incorporados a la fuerza a esta nueva disciplina. Por tanto, es un manual riguroso al que Sacristán añade el enfoque típico de la Filosofía dirigiéndolo hacia sus preocupaciones fundamentales. El manual de Mosterín es, por el contrario, mucho más sobrio en este último aspecto, concentrándose más en cuestiones técnicas que el del propio Sacristán. Los manuales de Garrido y Deaño pertenecen a una tradición distinta, la de la Lógica para Filósofos, que se caracteriza por el intento de adaptar parte de los métodos de la Lógica contemporánea a la función que venía ejerciendo la Lógica escolástica en la formación filosófica.

La pronta marginación de Sacristán de puestos preeminentes en el sistema académico español condenó su manual a entrar, y no siempre, como segunda o tercera opción en las bibliografías que los docentes encargados de la materia repartían a sus estudiantes. Téngase en cuenta que estas bibliografías eran, a menudo, elaboradas por el Catedrático al mando y que, por supuesto ofrecía como primera opción aquellos materiales propios, o en su defecto, del de colegas afines. En definitiva, cabe decir que el manual careció de la influencia que merecía, localizándose su uso en el ámbito catalán donde tuvo pronto que competir en desigualdad de condiciones con el Mosterín, solvente sin duda, pero quizá con menos sensibilidad filosófica que el de Sacristán. En el Centro y Sur fueron los manuales de Deaño y Garrido los que se impusieron de manera clara, imponiendo una visión de la Lógica cuyas consecuencias aún se padecen en la actualidad.

Salvador López Arnal.- Sin embargo, salvo error por mi parte, Introducción a la lógica y al análisis formal tuvo varias reimpresiones y recibió elogios de personalidades diversas (Salvador Espriu, Víctor Sánchez de Zavala, Josep Ferrater Mora, Miguel Sánchez-Mazas,…).

Enrique Alonso González.- Cierto, pero no cabe decir que alcanzara el peso y repercusión de los otros tres manuales. Como ya he dicho, era una referencia presente en las bibliografías pero no como primera opción.

Salvador López Arnal.- Maestros y amigos nuestros como Luis Vega o Paula Olmos han destacado el tratamiento dado por Sacristán en el libro a los teoremas de limitación de Gödel. ¿Qué destacarías de la presentación de estos resultados?

Enrique Alonso González.- Conozco el texto de Luis y Paula2 y tuve también la oportunidad de debatir con Luis sobre el problema más general de la introducción de la Lógica en España a partir de su magnífico estudio titulado «Lógica y Filosofía de la lógica en la obra de Manuel Sacristán», publicado en Rebelión en 2007.

En cuanto al tratamiento de los teoremas de Gödel en el manual de 1964 hay que decir que se trata de una de las primeras ocasiones en que dicho resultado se presenta formando parte de un manual de Lógica elemental. Se hace, además, dentro de un capítulo extenso dedicado a problemas fundamentales en el ámbito de la Lógica titulado «Limitaciones y alcance del cálculo lógico». Es decir, Sacristán cree que los teoremas de Gödel son materiales típicamente metateóricos que, sin embargo, forman parte propia y sustantiva de los contenidos de un curso de Lógica elemental. No quedan más allá de la formación del filósofo, sino que son relevantes por el mero hecho de tratar de las limitaciones de nuestra cognición en el tratamiento de sistemas de símbolos. Este planteamiento está prácticamente ausente en los manuales de Deaño y sobre todo Garrido. Sacristán incide en el componente crítico que estos teoremas confieren a la investigación en Lógica, matiz que me parece relevante para desestimar un comportamiento dogmático que el autor no ve en la Lógica, pero que fue explotado por los críticos, dogmáticos donde los haya, de esta disciplina.

En cuanto el desarrollo específico del asunto, hay que decir que Sacristán no ofrece una prueba detallada del desarrollo de los teoremas, sino una exposición esquemática de sus puntos principales, algo que, en principio, puede resultar suficiente para llevar a cabo un desarrollo pormenorizado en el aula. Incurre en ciertos sesgos como puede ser una lectura mentalista del primer teorema y discute la esencia realmente matemática del predicado indemostrable G de Gödel. Tiende a mezclar el problema de la incompletabilidad esencial de la Aritmética recursiva con el propio asunto de la completitud de la Lógica elemental y el de su indecidibilidad, entrando en un terreno en el que seguramente no se sentía del todo cómodo.

Llama también la atención el poco espacio dedicado al 2º Teorema de Incompletitud, el que establece la imposibilidad de establecer una demostración absoluta de la consistencia de la Aritmética de Peano, tal y como Hilbert demandaba. Pienso que comentar este resultado le hubiera permitido profundizar en cuestiones de fundamentación de la matemática sin duda de su interés, pero como ya he dicho apenas tuvo desarrollo en su manual.

Creo que Sacristán manifiesta una cierta inseguridad al recorrer un asunto tan denso en consecuencias como los teoremas de Gödel incurriendo, como ya he dicho, en algunos sesgos de interpretación o buscando relaciones no del todo justificadas. Cabe decir, no obstante, que en esto no se distingue en exceso de muchos otros profesionales foráneos que, quizá con menos justificación, mostraron los mismos sesgos y pisaron los mismos charcos que Sacristán en este punto.

Salvador López Arnal.- Expulsado de la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona en 1965 vía no renovación de su contrato laboral, Sacristán ganó su vida como trabajador editorial. ¿Qué pudo significar para la Universidad de Barcelona y para el desarrollo histórico de la lógica en nuestro país esa expulsión?

Enrique Alonso González.- Sacristán, a diferencia de Mosterín y sobre todo Garrido, no tenía una actitud hostil hacia la Filosofía. Su concepción de la Lógica Formal como una disciplina orientada a los fundamentos del conocimiento ofrecía vías evidentes de diálogo con el resto de las escuelas filosóficas representadas por entonces en nuestro país. Al marginar sistemáticamente a Sacristán del mundo académico, esa forma de hacer Lógica se perdió de manera definitiva. Han tenido que darse dos generaciones más, quizá tres, para que los Lógicos podamos compartir escenarios con otros sabores de la filosofía y me refiero en especial a aquellos que no formarían parte necesariamente de la corriente analítica.

Salvador López Arnal.- ¿No resulta extraño que alguien de su altura y preparación filosófica solo fuera durante tres años, de 1956 a 1959, profesor de la Facultad de Filosofía?

Enrique Alonso González.- No existe para esto razones distintas de la persecución política a la que se vio sometido a lo largo de su carrera profesional. A cambio tuvo la oportunidad en diversas ocasiones de tener alguna responsabilidad docente en la Facultad de Económicas en la Universidad de Barcelona. Esto le permitió introducir autores contemporáneos dentro de la tradición marxista y también analítica entre un público que le brindó una excelente acogida como docente.

Salvador López Arnal.- Situándonos en los años sesenta y setenta del siglo pasado, ¿no resulta algo o muy extraño que uno de los difusores del marxismo en nuestro, militante y dirigente del PSUC-PCE además, fuera al mismo un filósofo muy puesto en asunto de lógica y de filosofía analítica? ¿Ese saber lógico-analítico se nota en sus artículos y trabajos marxistas?

Enrique Alonso González.- En realidad, todo indica que la evolución hacia el pensamiento marxista se inicia en su caso inmediatamente después, o de forma simultánea a, su formación como lógico. Esta suerte de hermandad no fue coyuntural en su caso, sino que le acompañó de manera más o menos explícita durante toda su carrera. Sacristán ha sido considerado en ocasiones como un marxista científico o analítico, una corriente sin demasiados representantes y dentro de la cual dejó una producción que tampoco puede considerarse sistemática. Este intento por trabajar el marxismo desde una perspectiva digamos que positiva o científica, contribuyó en nuestro país a establecer una asociación no tan evidente entre el marxismo y en general el pensamiento progresista y la filosofía analítica, algo no tan común fuera de nuestras fronteras. La filosofía analítica, pero sobre todo la Lógica, vino a representar, gracias al empeño y a la propia biografía de Sacristán, una suerte de punta de lanza contra el pensamiento escolástico y conservador en cuyas manos se encontraba la Universidad de aquel entonces. Esta disposición de las escuelas solo se entiende desde la peculiar coyuntura de un país sometido a una dictadura en la que el pensamiento católico tradicional tenía al sistema educativo bajo su supervisión y control.

Salvador López Arnal.- Cuando pudo volver de forma más estable a la universidad tras la muerte del dictador golpista, Sacristán siguió explicando lógica y filosofía de la ciencia en sus clases de Metodología de las Ciencias Sociales. Se observa en los apuntes que nos han llegado y en los cursos que impartió –«El sistema de lógica de John Stuart Mill», «Inducción y dialéctica»– un destacado interés por la lógica inductiva. ¿Qué puede explicar ese interés?

Enrique Alonso González.- No hay mucho que pueda decir a este respecto, pero es cierto que el interés por la Lógica inductiva y por la Lógica probabilitaria tienen presencia entre sus preocupaciones ya desde el manual de 1964. Es mi impresión que Sacristán veía en el método una herramienta fundamental para cualquier forma de conocimiento, incluido todo aquel que tuviera que ver con la emancipación de la clase obrera. Seguramente es en este punto en el que su vocación marxista y analítica tocan de forma más clara. Pero poco más me atrevo a decir en este punto.

Salvador López Arnal.- En una carta de agosto de 1983, enviada desde México D.F. a su amigo y discípulo Antoni Domènech, comentaba Sacristán: «El segundo comentario es subjetivo: desde que estoy aquí estoy, como quizá te dije, enterrado en temas de lógica; durante el semestre pasado hice inducción, y este semestre, que ahora empieza, estoy haciendo dialéctica. En un rincón de la estantería tengo libros que tratan de cosas, y no de palabras –desde lengua náhuatl hasta entropía–, pero la verdad es que no tengo tiempo de mirarlos. Las cuestiones lógicas son (al menos para los aficionados) mucho más peligrosas que la morfina; cuando me dieron morfina en cantidad, a los veintitantos años [cuando le practicaron una nefrectomía], no me crearon hábito; en cambio, la lógica crea inmediatamente adicción. Pero, de todos modos, durante todo el año he estado sabiendo que trabajar es lo otro. Tu ponencia me ha devuelto a las cosas reales, y aunque no creo que en lo que queda de semestre pueda dedicarme a ellas, me ha agudizado mucho la esquizofrenia lógico-material». ¿Fue así? ¿La lógica creó adición en Sacristán? ¿Tiene sentido esa esquizofrenia lógico-material a la que alude?

Enrique Alonso González.- Creo que puedo entender hasta cierto punto sus comentarios. Sacristán tenía una forma tan sistemática y rigurosa de afrontar los problemas que seguramente le llevaban a planteamientos en los que cabía imaginar la aplicación expresa de algún tipo de formalismo. Por otra parte, es cierto que una imaginación poderosa como sin duda lo era la suya, podía verse fácilmente cautivada por las posibilidades que las herramientas de la Lógica pueden ofrecer al que sabe como usarlas. En ocasiones, la Lógica se parece a esos juegos de tipo mecano en los que es posible crear en poco tiempo construcciones complejas a partir de piezas muy simples. Esas construcciones plantean retos que la imaginación no puede sino atender a su vez, sumergiéndole a uno en un mundo imaginario pero sumamente placentero. Cuando uno pasa un tiempo jugando ese juego es fácil sentirse perdido y tener la sensación de haber dedicado el tiempo a entretenimientos irreales útiles tan solo para el propio disfrute. El auténtico valor en este caso es darse cuenta de ello y saberlo reconocer, como parece que hizo Sacristán en palabras dirigidas a Domènech.

Salvador López Arnal.- ¿Quieres añadir algo más?

Enrique Alonso González.- Tan solo una nota autobiográfica. En mis primeros años de estudiante, me vi atraído a partes iguales por el pensamiento marxista y la Lógica. Leí con auténtica devoción la Introducción a la Metamatemática de Stephen Kleene al mismo tiempo que me adentraba en los escritos filosóficos de Marx y en las elaboraciones de contemporáneos como Gramsci, Lukács, etc. No tenía muy claro a donde podía llevar esta mezcla, extraña para muchos de mis compañeros de promoción, para los que la Lógica tenía un componente dogmático y opresor incompatibles con el carácter dialéctico del pensamiento marxista. Sensible a estos comentarios me atreví a preguntar a un viejo profesor, marxista él también, pero con formación técnica, por la cuestión. Me recomendó que me procurara obras de Manuel Sacristán y que acudiera a la FIM –Fundación de Investigaciones Marxistas– muy activa en aquel entonces. La realidad del país me llevó algo después a la militancia comunista y tras los consabidos desengaños, a afrontar la incompatibilidad de una militancia activa en la política y la carrera académica. Opté por esta última y no me arrepiento, al menos no del todo, pero siempre me quedará la duda de qué hubiera ocurrido si me hubiera tomado más en serio la vida política y el pensamiento marxista siguiendo así la vía abierta por alguien que, como Sacristán, era un ejemplo respetado de intelectual comprometido con el activismo político. Queda para otra vida.

Salvador López Arnal.- Muchas gracias por tu tiempo y por tus respuestas.

Notas

[1] Alonso, E., & Aranda, V. (2020). La Lógica contemporánea en sus manuales. 1940-1980. ENDOXA, (46), 165–192. https://doi.org/10.5944/endoxa.46.2020.25474.

[2] Olmos, P., & Vega, L. (2003). La recepción de Gödel en España. ENDOXA, 1(17), 379–416. https://doi.org/10.5944/endoxa.17.2003.5077.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.