Felipe Alaiz fue un anarquista militante y escritor fecundo y talentoso que derrochó su ingenio sobre todo en el periodismo, oficio con el que se identificaba plenamente.

Ajenos a demagogia y excesos doctrinarios, sus artículos tienen una dimensión social en la que supo innovar, sirviéndose de su vasta cultura, observaciones sagaces y una prosa brillante de conceptos.

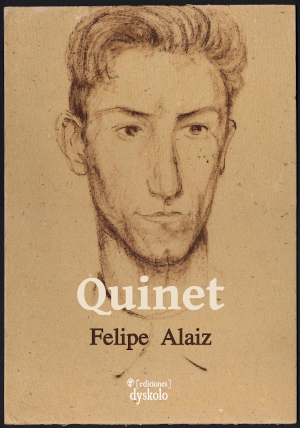

Alaiz cultivó además la narrativa y durante una estancia en la cárcel en 1924 escribió una novela, Quinet, que fue publicada ese mismo año por la editorial Hoy y acaba de ser reeditada por Dyskolo. En esta obra, con una prosa sobria y reflexiva, de robustez clásica, se rememoran los primeros años de un muchacho que busca a través de los sucesos de su vida una visión crítica y personal del mundo. El aprendizaje va a llevar a Quinet, en quien se adivinan rasgos del autor, a una postura contemplativa, marcada por una indecisión contumaz que va a ser puesta a prueba al final de la obra.

Felipe Alaiz nació en Belver de Cinca (Huesca) en 1883 y realizó estudios universitarios en Zaragoza, donde se inició en el periodismo dirigiendo dos años La Revista de Aragón. Reclutado luego por José Ortega y Gasset para su diario El Sol, frecuentó la bohemia literaria madrileña y trabó amistad con Pío Baroja y Eugenio D’Ors, pero pronto decidió probar fortuna en Cataluña. Allí comenzó su militancia anarquista y dirigió publicaciones importantes del movimiento, como La Revista Nueva, Tierra y Libertad y Solidaridad Obrera, lo que inevitablemente se compaginó con detenciones y estancias en la cárcel por delitos de opinión. En la época republicana, Alaiz tomó partido contra los treintistas y siguió con sus labores periodísticas, que no se detuvieron durante la guerra civil. Exiliado en Francia, pasó por un campo de concentración y sobrevivió luego precariamente hasta su fallecimiento en París en 1959.

Aparte de una ingente cantidad de artículos en la prensa, lamentablemente nunca reeditados en su mayor parte, y la novela antes citada, el de Belver escribió además narraciones breves y numerosos textos sobre política, historia, literatura y arte. Entre éstos destacan Hacia una Federación de Autonomías Ibéricas (veinte fascículos publicados entre 1945 y 1947), Tipos españoles (dos volúmenes aparecidos entre 1962 y 1965) y El arte de escribir sin arte (reeditado en 2012 con prólogo de Javier Cercas y epílogo de Juan Bonilla). Su producción ha sido estudiada en un trabajo de Francisco Carrasquer, de 1981, y otro de Vicente Galindo Fontaura, de 1990.

Aprender a mirar para saber vivir

Un texto que Alaiz preparó en 1924 para la segunda edición de Quinet, reproducido en la versión de Dyskolo, nos presenta a su protagonista como “un joven de temperamento reflexivo y rebelde que va explicándose sus propios sufrimientos mientras aprende a mirar y nace a la vida responsable.” El natural andariego y observador del muchacho lo va a llevar a ambientes diversos y tratar siempre de extraer una enseñanza de ellos. De esta forma, la novela resulta al fin la reflexión de quien tiene “algo que decir”, empeño bien diferente, como señalaba Dewey y nos recuerda Alaiz en este texto, de la cháchara de quien habla sólo porque tiene “que decir algo”.

La primera parte de la obra, “La ciudad mudéjar”, es una crónica de los vagabundeos del protagonista por una capital española que bien pudiera ser Zaragoza. En ella, Quinet observa lo que ocurre a su lado, lo describe, y frecuentemente se atreve a juzgarlo. No es de su agrado la retórica imperial que cautiva el pensamiento de muchas gentes, y su opinión es tajante: “Más consistió la grandeza de España en la pequeñez de dominar, que en la grandeza de dominarse. Por cada aventurado navegante, miles de aventureros, teólogos, hidalgos y truchimanes. Nadie podrá apartar de Cisneros su pobreza de su matonería.”

Quinet está aprendiendo, pero como vemos, de ninguna manera es un pardillo. Argumenta sus opiniones y no se deja llevar por admiraciones ciegas, repartiendo estopa con liberalidad: “Fray Luis de León, tan delicado y horaciano, calumnia a los pobres en su anecdotario de la perfecta casada, de manera muy poco delicada.” Con buen ojo, el censor pasa revista al carácter de las gentes, la religiosidad y la ciencia que se estilan en el país: “En nuestra vidriosa tradición se unió la insolvencia mandona con el esfuerzo ciego y la picardía disolvente y atroz.” De sus estudios de Derecho, le quedó la impresión de que éste sólo cumple “la delicada misión de justificar la fruición del gato para la rapiña y el arañazo.”

El rasgo dominante del airado joven es la atención inquisitiva al mundo y las gentes que contempla. Su mirar es “jovial, fuerte y comedido” y “a los himnos de cosas mudables y enfáticas como la patria, la ley hipotecaria y la religión, prefiere los motivos eternos, alegres, claros y puros del agua, tan agradecida y madre de fortaleza: (…)”

La vida social de Quinet no es muy variada y consiste sobre todo en visitas a una familia burguesa a la que lo une una vaga amistad y que le produce la impresión de algo lejano y marchito, y conversaciones con camaradas en las que se discute de literatura, arte, música y lo que llaman flirts. En un mitin político de “gente de orden” le deprime ver sólo “el espíritu de plomo de la clase media”.

Sabemos de la infancia de Quinet: hijo de un médico rural, creció montaraz, con poca escuela y mucho campo, pero tuvo en su padre un maestro entregado que tristemente falleció pronto. Con su madre se instaló entonces en la ciudad, y allí le tocó ver a los pocos años con dolor como una epidemia se la llevaba a ella también. El huérfano se siente condenado a la soledad y disfruta sólo de la adoración por los que se fueron. Así, la vieja casa familiar se convierte para él en un refugio frente a la vida que lo llama.

La segunda parte de la obra, “Villa de Segundones”, contrasta con la primera por sus fragmentos breves y escenarios cambiantes, además del entorno, que ahora es campesino e identificable con Albalate de Cinca, el pueblo en el que transcurrió la infancia de Alaiz. Aquí la mirada de Quinet continúa su aprendizaje y la búsqueda cristaliza en un tono lírico que expresa amor por la tierra y sus gentes, al tiempo que el lenguaje se llena de aragonesismos para describir los ritos de las cosechas y las conversaciones de la aldea. Se adivinan sobre todo recuerdos y ensoñaciones de la niñez del autor, que en un momento reflexiona sobre el valor auténtico de lo popular: “Del pueblo salieron los azulejeros, los imagineros y Goya y Cajal.”

En la tercera parte, “Corros”, visitamos reuniones de gentes diversas, diseccionadas con humor incisivo: estudiantes algo apergaminados con ojos sobre todo para el otro sexo, monjas atacadas de santidad, niñas cantarinas o contertulios de un cafetín donde el gran juego es la maledicencia. En una carta a un amigo, Quinet le habla de tres “novias posibles”, que le han salido en un vals, lo que le sirve para disertar sobre la irrupción del ingeniero como ídolo de la clase media y marido perfecto a conquistar. Ve en ello el triunfo de la técnica sobre el humanismo y a fin de cuentas un corolario del culto al dinero en la vida moderna.

En “Virgen ceñuda”, la sección final de la novela, tras las escenas precedentes, urbanas y campestres, y los idilios frustrados, el protagonista deplora su timidez y piensa en tomar alguna decisión tajante, aunque con aprensión: “Estaba en peligro de caer en cualquier capítulo de cualquier novela, que es el peor trance de los posibles.” De paso por la Ciudad Mudéjar, da una conferencia sobre viajes en el Ateneo, y en ella hallamos sabrosos consejos: romper los itinerarios forzados, despedir al cicerone, ahuyentar por todos los medios a profesores, poetas, anticuarios y regionalistas, contar con un buen mapa, saber madrugar…

Visita después el protagonista a un amigo muy querido que critica su pasión observadora y lamenta sus indecisiones. La clarividencia de quien se revela como un profundo psicólogo y los deseos que exhibe de buscarle mujer a Quinet provocan en éste una despedida que es casi una huida, lo que no impide que tras instalarse en Madrid ande al poco tiempo ennoviado con una linda mecanógrafa. Las relaciones se prolongan en paseos y sesiones de cinematógrafo y traen a la novela reflexiones sobre “el amor, envolvente y pérfido”, pero cuando ella le descubre que es madre de un niño, el eterno indeciso escapa con premura. Al final resulta que la maternidad no era cierta, sino tan sólo una prueba para aquilatar el amor del joven, y éste queda perplejo, irresoluto como siempre, pensando que todo su adiestramiento de miradas y cavilaciones le ha dejado sólo un poso amargo de melancolía.

Pensamiento para la acción

En Quinet, un Felipe Alaiz de treinta y siete años, recién aterrizado en la madurez, aprovecha los largos ocios carcelarios para rememorar su aprendizaje vital y ajustar cuentas con la literatura sin las urgencias del periodismo. No cabe duda de que las críticas del orden social que encontramos en la obra son los pensamientos del propio autor, un escritor que colaboraba estrechamente con el movimiento libertario en esa época. La exposición bien argumentada de estas ideas, con la prosa sin artificio, precisa y elegante que caracteriza la novela, constituye una parte importante de ésta, pero la estructura final sólo se logra a través de Quinet, un alter ego que sirve a Alaiz para aproximarnos a su infancia y juventud y a la formación de su carácter. El leitmotiv resulta ser la forja de un talante observador y sensible, pero remiso a la hora de tomar decisiones.

En las dos primeras partes de la obra, Quinet aprende a discernir la miseria escondida bajo los oropeles de la civilización, y encuentra luego en el ambiente campestre una alternativa de vida capaz de contentar su espíritu, al tiempo que aviva en él el paraíso de la niñez. Llegados a este punto, el arte de Alaiz va a sacar partido de las contradicciones del personaje que ha creado, y que en realidad es él mismo, para dar un desenlace al relato que sintetiza su enseñanza, el “algo que decir” señalado al principio.

El protagonista reincide sin desmayo en reflexiones que siempre saben justificar su indecisión con buenos argumentos, pero sometido al fin por su novia a una prueba de fuego, cae por tierra el edificio laboriosamente construido y deja al descubierto la triste inmadurez escondida tras la retórica. Recuerda entonces Quinet los consejos de su padre, que trataba de imbuirle la necesidad de comprometerse con los hechos, con trabajo y esfuerzo y sin temor al fracaso, como el pelotari que ha de resolver en un instante cada jugada.

En su única novela, Felipe Alaiz rememora su vida y expone su visión del mundo, pero nos deja también una reflexión crítica y nos advierte de los riesgos del pensamiento que se deleita en palabrería y no sabe afrontar los retos de la existencia.

Blog del autor: http://www.jesusaller.com/. En él puede descargarse ya su último poemario: Los libros muertos.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.