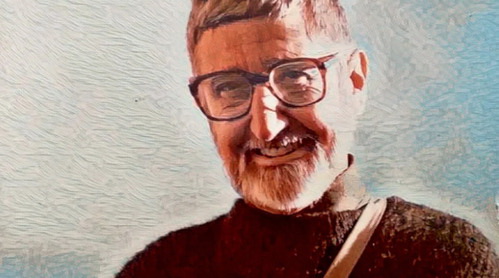

En esta nueva entrega del Centenario Manuel Sacristán reproducimos el texto de la intervención de Salvador López Arnal en la mesa redonda en la que participó el 11 de junio de 2025, junto al profesor Jordi Mir Garcia, en la Universidad Pompeu Fabra.

Buenas tardes. Algunas de las ideas que expondré en esta comunicación las he aprendido de Francisco Fernández Buey, profesor de la Facultad de Humanidades de esta universidad, autor de Sobre Manuel Sacristán, y maestro y amigo del profesor Jordi Mir Garcia, también del que les habla. A él, a su memoria, me gustaría dedicar esta intervención.

Permítanme dos consideraciones previas. En «Un breve recuerdo personal» (Del pensar, del vivir, del hacer, p. 56, es el libro que acompañó a los documentales «Integral Sacristán» del cineasta e historiador Xavier Juncosa), observaba Félix Ovejero: «Las enseñanzas de Sacristán, las importantes, eran de las que no se pueden recoger en las páginas de un libro. No eran un saber aparte, inventariable, sino un saber para estar con inteligencia y veracidad en el mundo. Para acompasar vida y pensamiento». Efectivamente, un saber para estar con veracidad en el mundo, para acompañar vida y reflexión.

Sacristán, proseguía el autor de La quimera fértil, «era un filósofo en el sentido más clásico, que compartía con Aristóteles la convicción de que «no investigamos para saber que es la virtud, sino para ser buenos, ya que en otro caso sería completamente inútil». A alguien así, tradicionalmente, se le llamaba «sabio».» Y el sabio no juega con las ideas, no le vale cualquier cosa, cualquier idea, porque «sus ideas rigen su vida y quiere llevar su vida de la mejor manera. Se piensa en serio, como le gustaba decir a Sacristán…»

Suscribo la sabia reflexión del profesor Ovejero. Sacristán fue un filósofo de la vida y la praxis que dejó huella profunda (nunca de manera acrítica ni como profeta guía) en varias generaciones de ciudadanos/as no solo universitarios. Y no solo en su pensamiento teórico y en su acción política, sino también en su sentir, en su vivir, en su hacerse. Pensar + hacer para saber a qué atenerse, por decirlo con Ortega.

La segunda consideración es de Victor Méndez Baiges, uno de sus grandes estudiosos, autor de La tradición de la intradición, un libro muy recomendable, imprescindible más bien. De él tomo este cita: «A veces sucede lo imprevisible. Una planta crece casi sin agua y sin luz en la pura roca. Cuando todos están sentados, alguien está de pie, o lo contrario. Todos bailan una música y alguien no hace caso. A veces, eso sucede». Y esta vez sucedió, en la pura roca. Alguien dijo NO, y no era una negación fácil, a asuntos tan determinantes como el franquismo, el capitalismo, el pseudosocialismo, el ecosuicidio,… Y lo hizo en minoría muy minoritaria, cuando muchos, muchísimos, estaban en silencio, y otros, que no eran pocos, gritaban en alto y eufóricos un SÍ triunfante, entusiasta.

Cojo de nuevo el hilo de la intervención. Mi respuesta a la pregunta que me ha sido formulada por los organizadores –«¿por qué es importante leer y estudiar hoy a Sacristán para el pensamiento político y la acción?»– se despliega en las siguientes consideraciones:

1º. Porque muchos de sus problemas e inquietudes siguen siendo los nuestros: guerra nuclear, OTAN, militarismo, industria nuclear, capitalismo depredador, explotación de las clases trabajadoras, imperialismo, expolio del Tecer Mundo (o del Sur global), desarrollismo, política temperada de la ciencia, alianzas populares, explotación de la mujer, etc. Nunca dejan indiferentes sus reflexiones, siempre hay ideas sustantivas en ellas.

2º. Porque el lector de Unamuno, Ortega y Gaos ha sido uno de los grandes filósofos españoles del siglo XX y también una de las cimas del marxismo europeo e hispanoamericano. Sacristán es un clásico de la filosofía y de la tradición emancipatoria catalana, española y europea, y los clásicos, todos los clásicos, como él mismo dijera de su admirado Gramsci (alguien digno de amor, escribió en una ocasión), tienen derecho a no estar de moda nunca y a ser leídos (y releídos) siempre. Y por todos.

Lo que acabo de señalar, el ser leído o releído por todos, el no estar de moda nunca, es lo que afortunadamente en mi opinión está ocurriendo con su obra en los encuentros, congresos, conferencias y celebraciones de este primer centenario de su nacimiento.

Ni que decir tiene que por ahí debemos seguir transitando.

3º. Porque el profesor expulsado en dos ocasiones de la Universidad de Barcelona por razones políticas (¡era un rojo!) es autor de dos de los textos más interesantes que se han escrito sobre la universidad: «Por una Universidad democrática», el manifiesto del SDEUB (Sindicato Democrático de Estudiantes de la UB), y «La Universidad y la división del trabajo» (donde comenta críticamente «Misión de la universidad» de Ortega). En el segundo de estos dos textos observa: «La lucha contra la presente división social del trabajo es también lucha contra la universidad; ésta es, en efecto, uno de los principales centros de producción –a veces meramente pasiva, por su mera estructura– de ideología hegemonizadora al servicio de la clase dominante, al servicio de la interiorización de esta división del trabajo, y la misma división técnica del trabajo para la que la universidad prepara está inevitablemente cualificada por aquella función esencial». Se trataba de superar esa universidad, no tan solo de mejorarla.

4º. Porque visto el horror que seguimos contemplando diariamente (el genocidio de Gaza, por ejemplo, la destrucción de Cisjordania), el aparente pesimismo de estas palabras suyas: «El desarrollo de las fuerzas productivas, señaladamente el de ciertas técnicas militares (armamento atómico, biológico y químico), pero también, y no menos profundamente, el de técnicas para la vida civil (desde la producción de energía en gran escala, con fuerte efecto centralizador, hasta la ingeniería genética), se puede integrar perfectamente en una perspectiva política que tiende a eternizar la explotación y la opresión, dando una vuelta más a la triste noria de la historia universal», no sea propiamente pesimismo sino buen realismo descriptivo que, por supuesto, no debe conllevar, no lo conllevó en su caso, ni a la parálisis, ni al «nada puede hacerse», ni a un carpe diem frívolamente entendido, ni a un cómodo y privilegiado, cínico en ocasiones, nihilismo.

5º. Porque, para el joven lector de Simone Weil (escribió cinco reseñas sobre su obra), el marxista es tan poco incompatible con el personalismo filosófico que su concepción del mundo podía cifrarse en el intento «de llegar a ser persona él y los demás, él con los demás, él por los demás». También el marxismo era para Sacristán un humanismo. Lo que le separaba de cualquier otro, y principalmente del humanismo abstracto «personalista», era la tesis de que la persona y su libertad eran entidades necesitadas no de conservación, sino de conquista.

6º. Por su ejemplo, por sus actos, por su praxis, porque el traductor de El Capital dio clases de alfabetización y de formación socialista en la iglesia de Can Serra, donde su amigo Jaume Botey era párroco. Por testimonios directos de personas que también participaron (Neus Porta, Paco Fernández Buey,…), Sacristán se tomó aquella experiencia de alfabetización, no podía ser de otro modo en su caso, con la misma seriedad, y acaso con más fuerza moral, con la que se preparaba una clase de doctorado sobre el sistema de lógica de John Stuart Mill, escribía una comunicación para un congreso de filosofía, preparaba una conferencia para la Fundación Miró o la Universidad Complutense, o elaboraba un detallado informe para la dirección del PSUC-PCE o para la célula en la que militaba.

7º. Porque el que fuera miembro del Consejo Ejecutivo del PSUC consideró siempre, hasta el final de sus días, así lo señaló en su última entrevista, la que mantuvo con Mundo Obrero en diciembre de 1984 (editada en febrero de 1985; recogida en Entrevistas con Manuel Sacristán, Los Libros de la Catarata), que el internacionalismo era uno de los principales valores de la tradición, un valor poliético al que no se debía renunciar nunca.

Él no renunció. Apostó, por ejemplo, por la Primavera de Praga, ayudando en la medida de sus fuerzas al éxito de aquella experiencia de reformismo democrático comunista, y denunciando su aniquilación manu militari por las tropas del Pacto de Varsovia (menos las de Rumania, que no intervinieron en el atropello).

8º. Porque en uno de los textos que escribió en México, febrero de 1983, «¿Qué Marx se leerá en el siglo XXI?», señaló en apenas cuatro líneas la idea central de su socialismo, del ecomunismo de sus últimos años: «El asunto real que anda por detrás de tanta lectura es la cuestión política de si la naturaleza del socialismo es hacer lo mismo que el capitalismo, aunque mejor, o consiste en vivir otra cosa». No había ninguna duda para él, acaso tampoco para ustedes: era, sigue siendo, vivir otra cosa.

9º. Porque el que fuera excelente conocedor de la filosofía y la política italianas (Gramsci, Togliatti, Labriola, Geymonat, Rossanda, Rosi), anotando un texto de Lucio Colletti, un marxista teórico muy leído, seguido y elogiado durante años que acabó en las muy derechistas filas del berlusconismo, en Força Italia, escribió lo más central, lo más básico, lo más esencial de su proyecto político-filosófico y vital (con el hermoso castellano, en este caso muy cernudiano, al que nos tenía acostumbrados). Lo expresó así: «No se debe ser marxista (Marx); lo únicoque tiene interés es decidir si se mueve uno, o no, dentro de una tradición que intenta avanzar, por la cresta, entre el valle del deseo y el de la realidad, en busca de un mar en el que ambos confluyan.» [los énfasis, menos el primero, son míos]

10º. Porque un brechtiano como él, traductor en varias ocasiones del «A los por nacer» como regalo para sus compañeros del Comité Central del PCE y del PSUC, señaló que, para él, el mejor marxismo era el de Brecht, sin moralismo, declarando buena la sociedad en la que no había que ser héroe, una sociedad que no tenía necesidad de héroes ni de heroínas.

11º. Porque aunque algunos estudiosos de su obra hayan sugerido que el traductor de Lukács, Korsch y Gramsci fue, objetivamente, un filósofo político y, además, de primera magnitud, Sacristán estaba muy lejos de ser lo que académicamente suele entenderse por ser un catedrático de filosofía política: era su propia práctica vital, su compromiso social, su ir en serio, su cercanía a los condenados de la Tierra, la que le llevaba a pensar, teorizar e intervenir sobre asuntos políticos (lo hizo desde muy joven), y no, desde luego que no, la especialización en un determinado campo de estudio (que de hecho nunca fue su campo de estudio especializado; sí lo fue, en cambio, la filosofía de la ciencia, específicamente la filosofía de las ciencias sociales).

12º. Porque cuando las calles de esta ciudad, Barcelona, y de tantas otras ciudades, estaban prohibidas para rojos y rojas (y para otros colectivos rebeldes e insumisos), el traductor de Marcuse, Adorno y Benjamin recorrió durante muchos años sus calles con sigilo, con ojos en la espalda, tomando todas las preocupaciones del mundo, cumpliendo las normas de clandestinidad, sin dejar huellas, llegando puntual (cinco o diez minutos antes para tantear el terreno) y vigilante a citas y encuentros.

Su militancia clandestina le hizo conocer muy bien barrios de la ciudad y protagonizar alguna arriesgada aventura. Un ejemplo:

Durante su estancia en México, el 14 de julio de 1983, «en el 194 aniversario de la toma de la Bastilla», escribía a su hija Vera en estos términos: «Me parece muy bien que hayáis encontrado piso, y que lo pintéis, y que esté en un sitio tan agradablemente barcelonés como esa manzana [de la derecha del Ensanche barcelonés], en la que estuvo la escuela de Comercio, y en la que una vez estuve a punto de matar a un señor (a un cerdo, para ser más exacto) o de que me matara él a mí, y que es la manzana de al lado de la de la Pensión Cisneros, donde yo he vivido dos veces cuando, antes de llegar a no tener nada, me encontraba en la más absoluta miseria. Muy divertido todo. Por lo que dices, las aberturas están orientadas a Poniente, es decir, a Enrique Granados, o hacia la Plaza Letamendi. En la Plaza Letamendi hay un estanquito donde una vez me metí para despistar a gentuza y, para no despertar sospechas del estanquero, salí, casi media hora después sin una peseta, pero con mucho tabaco y con una pitillera de piel de testículo de toro que le regalé a Anna [Adinolfi, su cuñada], la cual quizá se acuerde todavía.»

Como han visto, una Barcelona no turística la suya, la Barcelona de un militante con ojos muy abiertos y con peligros en sus alrededores, la Barcelona de un comunista que sabía salir de situaciones difíciles.

13º. Porque Sacristán, traductor de Joan Brossa, Ausiàs Marc y Raimon, fue miembro, en algunos casos director, de revistas que han sido esenciales en la cultura catalana y española como Qvadrante, Laye, Veritat, Quaderns de cultura Catalana, Nous Horitzons, Materiales, mientras tanto, revistas en las que sus aportaciones (artículos, reseñas, notas) se cuenta por decenas. El siguiente texto, que se publicó en Nous Horitzons, está dedicado a la memoria de Ernesto Guevara:

No ha de importar mucho el cobarde sadismo complacido con el que la reacción de todo el mundo ha absorbido los detalles macabros del disimulo, tal vez voluntariamente zafio, del asesinato de Ernesto Guevara. Posiblemente importa sólo como experiencia para las más jóvenes generaciones comunistas de Europa Occidental que no hayan tenido todavía una prueba sentida del odio de clase reaccionario. Pero esta experiencia ha sido hecha, larga y constantemente, en España, desde la plaza de toros de Badajoz hasta Julián Grimau.

Importa saber que el nombre de Guevara ya no se borrará de las historias, porque la historia futura será de aquello por lo que él ha muerto. Esto importa para los que continúen viviendo y luchando. Para él importó llegar hasta el final con coherencia. Los mismos periodistas reaccionarios han tributado, sin quererlo, un decisivo homenaje al héroe revolucionario, al hacer referencia, entre los motivos para no creer en su muerte, en sus falsas palabras derrotistas que le atribuyó la estulticia de los vendidos al imperialismo.

En la montaña, en la calle o en la fábrica, sirviendo una misma finalidad en condiciones diversas, los hombres que en este momento reconocen a Guevara entre sus muertos pisan toda la tierra, igualmente, según las palabras de Maiakovski, «en Rusia, entre las nieves», que «en los delirios de la Patagonia». Todos estos hombres llamarán también «Guevara», de ahora en adelante, al fantasma de tantos nombres que recorre el mundo y al que un poeta nuestro, en nombre de todos, llamó: Camarada. («En memoria de Ernesto «Che» Guevara», NH 16, 1er trimestre, 1969, p. 39).

14º. Porque el traductor de la autobiografía de Gerónimo, la editada por S. M. Barret, estuvo muy metido en una buena parte de las movidas antifranquistas con los riesgos, detenciones y sanciones que fueron anexos: apoyando a los mineros asturianos, protestando por el asesinato de Julián Grimau, apoyando la constitución del SDEUB, colaborando con las publicaciones del sindicato, encerrándose en Montserrat en protesta por el consejo de Guerra de Burgos, apoyando y siendo parte de la lucha de los PNN,…Sacristán no se calló, no enmudeció, nunca formó parte de la que se ha llamado «resistencia silenciosa.»

15º. Porque el editor de los primeros textos de Marx y Engels publicados legalmente en España tras la guerra incivil nos enseñó que el conocimiento que buscaba Marx tenía de ser muy abarcante, contener lo que en nuestra academia llamamos economía, sociología, política e historia. Además, el ideal de conocimiento marxiano incluía una proyección no solamente tecnológica, sino globalmente social, hacia la práctica. Un producto intelectual con esos rasgos no podía ser teoría científica positiva en sentido estricto, sino que tenía que «parecerse bastante al conocimiento común, o incluso al artístico, e integrarse en un discurso ético, más precisamente político». Era principalmente saber político. A lo que añadía: «Permítaseme repetir –porque cuando uno habla de Marx siempre corre el riesgo de levantar ronchas– que eso no excluye la presencia central de contenidos estrictamente científico-positivos en la obra de Marx. Ellos son imprescindibles en su concepción y la diferencian de las otras épocas de la tradición revolucionaria».

16º. Se impone preguntar: ¿no fue ese ideal de conocimiento marxiano también el ideal de conocimiento del propio Sacristán? Probablemente lo fuera. Entrevistado por el diario mexicano UnomásUno en 1983, comentó: «Cuando sostengo que el pensamiento revolucionario tiene que superar la estructuración académica del conocimiento, no es que esté por principio despreciando la estructuración académica del pensamiento, la cual puede ser un punto de partida imprescindible (aunque no siempre). Lo que pienso es que para ser virtualmente revolucionaria, una cultura filosófica y política ha de rebasar, en un cierto sentido, la estructuración del conocimiento en la academia». El sentido en que había que rebasarla consistía en una integración intelectual, en una tendencia a hacer una síntesis, «que es lo que yo considero el momento dialéctico de todo pensamiento revolucionario, y por otra parte, la tendencia a una integración todavía superior, que es la integración con la práctica.»

17º. Porque Sacristán, profesor de Fundamentos de Filosofía (y posteriormente de Metodología de las ciencias sociales), siempre tuvo muy en cuenta a los estudiantes, a los ciudadanos, a las personas a las que dirigía sus exposiciones y argumentos. Así, en una conferencia sobre la dialéctica dictada en la Universidad Autónoma de Barcelona en 1973, comentó: «¿Quién, perdón? ¿[Henri] Lefebvre, el filósofo? No, no, me refiero a un matemático que se llama Laurent Schwartz que es de un grupúsculo muy frenético que anda por París y procede del grupo Bourbaki. Pero… cuidado aquí. Yo cometo el error pedante de hacer el detalle del oficio, pero tú cada vez me coges en la trampa porque debes ser tan pedante como yo y entonces ya me hundes hasta el fondo».

Quiero decir, explicó: «tú llevas detrás bastante lectura y entonces eso te hace interesarte por temas, como me hace interesarme a mí por detalles, en los que somos injustos con gran parte del auditorio que tiene, aproximadamente, treinta años menos que yo y algo así como cinco o seis menos que tú y quizás de lecturas más. Entonces, hay que tener ojo».

Y además, añadió finalmente, se arrepentía mucho de habérselo criticado a él porque, «era a mí a quien tenía que haber criticado el haber dicho el detalle. Es el vicio del ejemplo que es un vicio, muchas veces, de pura erudición.»

18º. Porque al joven militante comunista (llevaba muy poco tiempo en el Partido), le pareció normal, natural: «lo que tocaba hacer», repartir en solitario, ¡a mediados de los años cincuenta, en plena y dura dictadura franquista!, Treballs y Mundo Obreros a los trabajadores de las fábricas de Poble Nou de Barcelona para que no perdiera actualidad el material clandestino que se había arriesgado a traer de París, poco después de haber pedido su entrada en el PSUC-PCE renunciando a una plaza de profesor contratado en el Instituto de lógica y Fundamentos de la Ciencia de la Universidad de Münster donde había estudiado cuatro cursos de posgrado, regresando a Barcelona, vía París, en busca de un trabajo de profesor no titular, muy mal retribuido y sin ninguna seguridad, como pudo comprobar unos años después,, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona.

19º. Porque fueron muchos años de militancia, unos 23, en el duramente perseguido partido político de los comunistas catalanes y españoles, 15 de esos años en la dirección, y fueron muchas y singulares las reflexiones que fue escribiendo sobre la lucha política de la organización en la que militaba, materiales que conocemos gracias al trabajo de investigación de, entre otros, por Miguel Manzanera, Giaime Pala, José Sarrión y Jordi Sancho.

Sin ninguna desconsideración hacia otras aportaciones, tengo para mí, tómenlo como una conjetura a comprobar, que el conjunto de todos esos materiales (cartas a la dirección, informes, artículos, notas, sugerencias), parcialmente publicados, está entre lo más interesante que se escribió a lo largo de toda la lucha antifranquista.

20º. Porque el autor de «El trabajo científico de Marx y su noción de ciencia» supo caracterizar muy bien el marxismo político, comprometido, no meramente académico, que siempre defendió. En estos términos: «El marxismo es un intento de vertebrar racionalmente, con la mayor cantidad posible de conocimiento y análisis científico, un movimiento emancipatorio». [los énfasis son míos]

Una anotación de lectura de finales de los setenta transita por el mismo sendero: «Por eso es esencial saber que el marxismo no es teoría, sino intento de programa (sobre un deseo: la sociedad sin clases, sin explotación), que se intenta fundamentar en crítica (Manuel Ballestero) y en conocimiento científico.»

Sin que ese marxismo político tuviera, por otra parte, ningún temor ante la autocrítica, ante la autocrítica no aparente. Así, el que fuera traductor de Historia y consciencia de clase y muchos otros ensayos del filósofo húngaro escribía en una ocasión: «En Lukács, como en cualquier comunista inteligente, crítica del estalinismo es autocrítica, porque no es sensato creerse insolidario de treinta años del propio pasado político, aunque uno tuviera sólo veinte».

21º. Porque el que fuera catedrático tardío de Metodología de las Ciencias Sociales (lo fue a partir del verano de 1984, con injusticias previas en su nombramiento) siguió pensando, organizado y luchando hasta el final de sus días: en la acción pacifista-antimilitarista, en el ecologismo político, en la lucha antinuclear (CANC), apoyando al movimiento feminista, defendiendo (no acríticamente) CC.OO… En esas luchas se generaron un buen número de excelentes artículos, artículos o conferencias de «rabiosa actualidad» para aquel entonces… e incluso para nuestro hoy.

Entre esos trabajos: «La OTAN hacia dentro», «De la filosofía de la ciencia a la política de la ciencia», «Comunicación a las Jornadas de Economía y política», «El fundamentalismo y los movimientos por la paz», «La salvación del alma y la lógica», etc. Muchos de ellos están recogidos en Pacifismo, ecologismo y política alternativa, el libro que editó Juan-Ramón Capella en 1987 y que sido reeditado recientemente por El Viejo Topo.

En algunos de estos artículos parece manifestarte una sorprendente arista de «augur», de certero oteador de «escenarios de futuro». Señalaba por ejemplo en su artículo antiotánico: «Tal vez lo más importante que ocurra si el consenso de unos y otros políticos nos integra definitivamente en la OTAN [así fue] no sea la integración misma, sino la imposición a los españoles del sentimiento de impotencia, de su nulidad política, de su necesidad de obedecer y hasta de volver su cerebro y su razón del revés. Ocurre, en efecto, que la situación de partida presenta, con más claridad que en ningún otro país de Occidente, un dato que el gobierno y sus aliados en este punto, hasta la extrema derecha, tienen que eliminar: la mayoría de los españoles es contraria a la permanencia de España en la OTAN, y el gobierno está comprometido a celebrar un referéndum sobre la cuestión».

Para mantener, en esas circunstancias, la permanencia en la Alianza atlántica, proseguía, «no hay más que dos caminos: o un acto despótico claro, o la violentación de unos cuantos millones de conciencias por procedimientos tortuosos, por «lavado de cerebro».» Era muy posible que la primera solución, «la que adoptarían con gusto los franquistas», fuera menos corrosiva de la sustancia ético-política del país que la segunda. Pero esta era seguramente la que los sedicentes socialistas tenían más a mano. «Con ella el gobierno empezaría –si no ha empezado ya– a desintegrar moralmente a los militantes de su propio partido (ya más predispuestos que otros de la izquierda al indiferentismo, por su costumbre de estar en una misma organización con gentes de concepciones muy distintas y hasta opuestas), y de ahí la gangrena se extendería, a través de la potente estela de arribistas que arrastra el PSOE, hasta sectores populares extensos».

Concluía (con buenas razones): «Hacia dentro es la OTAN para España tan temible como hacia fuera y más corruptora.»

22º. Porque la verdad le importaba, también en la lucha política. La verdad era siempre revolucionaria, decía con Gramsci (y con Francisco Fernández Buey). Una de las revistas clandestinas del PSUC se llamó Veritat, seguramente por iniciativa suya. Su pensar y sentir sobre la verdad lo expresó del moso siguiente en la entrevista que en 1979 le hicieron Jordi Guiu y Antoni Munné, una entrevista que no tiene desperdicio y que les recomiendo sin temor a equivocarme (se publicó años después, en 1995, en mientras tanto y en Acerca de Manuel Sacristán): «A mí me gusta intentar saber cómo son las cosas. A mí el criterio de verdad de la tradición del sentido común y de la filosofía [Aristóteles] me importa. Yo no estoy dispuesto a sustituir las palabras verdadero y falso por las palabras válido/no válido, coherente/incoherente, consistente/inconsistente; no. Para mí, las palabras buenas son verdadero y falso, como en la lengua popular, como en la tradición de la ciencia, igual en Perogrullo y en nombre del pueblo que en Aristóteles. Los del válido/no válido son los intelectuales, los tíos que no van en serio».

23º. Porque es más que significativo que uno de sus primeros escritos, tras su vuelta del Instituto de Lógica de Münster, fuera un material de formación, escrito al alimón por Pilar Fibla y su esposa Giulia Adinolfi, que llevaba por título «Para leer el Manifiesto Comunista», un texto que merece ser leído con atención 66 años después de su elaboración y que no es sino un excelente material didáctico, de formación no dogmática, que ayuda a la lectura profunda y crítica del clásico de los jóvenes Marx y Engels.

24º. Porque fue pionero en el ámbito del ecologismo y algunas de las cosas que han dicho años después John B. Foster y Kohei Saito estaba anunciado en su conferencia de 1983 «Algunos atisbos político-ecológicos en Marx», y en otras intervenciones afines. A tal efecto, no dejen de leer: Ariel Petruccelli, Ecomunismo. Defender la vida: destruir el sistema.

25º. Porque siempre apoyó la cultura catalana escrita en catalán (prólogos a Joan Brossa, Raimon, Bertrand Russell, edición catalana de El Capital, Nous Horitzons, I Congreso de Cultura Catalana,…) sin que ello implicara menosprecio alguno por la cultura catalana escrita en castellano: Eliseo Bayo, Gil de Biedma, Alfonso Costafreda, Castellet,….

26º. Porque al ser expulsado de la Facultad de Económicas en 1965, durante el rectorado de García Valdecasas, agradeció a Mario Bunge, al gran filósofo argentino, su interés y su apoyo, pero renunció a la posibilidad de una beca que el autor de Teoría y realidad, a quien tradujo, quería conseguirle para una universidad alemana. La razón de su negativa: no quería exiliarse, quería seguir aquí, en España, activo en la lucha antifascista.

27º. Porque hizo todo lo posible, y fue mucho, para aclarar nociones centrales de la tradición marx-engelsiana como dialéctica y apuntó otras nociones nuevas como praxeología, fuerzas productivo-destructivas, comunismo sin crecimiento, federalización de comunidades.

28º. Porque para Sacristán, así lo señaló en varias ocasiones (por ejemplo, en «El filosofar de Lenin»), la práctica (no solo tecnológica, sino social) era la consumación del conocimiento, no sólo su aplicación y su verificación. El conocimiento acabado, consumado, era realización del principio de concreción por la práctica. Ese conocimiento no era «acabado» en el sentido de un reposo definitivo, pero sí lo es en el sentido de que cada operación íntegra de conocimiento tenía de culminar en la captación de la «totalidad concreta», «en el sentido de la práctica», en vez de considerarse culminada, según la ideología de arcaica tradición esclavista, en la contemplación de las máximas abstracciones trascendentales, es decir, en la teoría pura, en las ideas platónicas, por ejemplo.

29º. Porque supo explicar que la principal conversión, así escribía en 1979, que los acontecimientos ecológicos proponían al pensamiento revolucionario consistía en abandonar la espera del juicio Final, el utopismo, la escatología, deshacerse de milenarismo. Milenarismo era creer que la Revolución Social era la plenitud de los tiempos, un evento a partir del cual quedarían resueltas todas las tensiones entre las personas y entre éstas y la naturaleza, porque podrán obrar entonces sin obstáculo las leyes objetivas del Ser, buenas en sí mismas, pero hasta ahora deformadas por la pecaminosidad de la sociedad injusta.

Esa actitud escatológica se encontraba, en su opinión, en todas las corrientes de la izquierda revolucionaria. Sin embargo, añadía, «como esta reflexión es inevitablemente autocrítica (si no personalmente, sí en lo colectivo), conviene que cada cual se refiera a su propia tradición e intente continuarla y mejorarla con sus propios instrumentos».

En el marxismo, la utopía escatológica se basaba en la comprensión de la dialéctica real como proceso en el que se terminan todas las tensiones o contradicciones. Pero desde su punto de vista, «lo que hemos aprendido sobre el planeta Tierra confirma la necesidad (que siempre existió) de evitar esa visión quiliástica de un futuro paraíso armonioso». Siempre existirán contradicciones entre las potencialidades de la especie humana y su condicionamiento natural. La dialéctica era abierta. En el cultivo de los clásicos del marxismo convenía «atender a los lugares en que ellos mismos ven la dialéctica como proceso no consumable.», uno de sus programas de investigación.

30º. Porque apostó por la conversión del sujeto de la emancipación, por un nuevo tipo de ser humano, por una buena y nueva forma de vida: «Al final de este repaso tengo interés en indicar un denominador común de una razonable y vital respuesta socialista a los problemas nuevos y que tal vez pueda parecerles un poco demasiado filosófica y poco científica, pero que, en cambio, me parece muy arraigada en la tradición marxista. Todos estos problemas tienen un denominador común que es la transformación de la vida cotidiana y de la consciencia de la vida cotidiana.»

Un sujeto que no fuera ni opresor de la mujer, ni violento culturalmente, ni destructor de la naturaleza, era un individuo que tenía que haber sufrido un cambio importante. «Si les parece, para llamarles la atención, aunque sea un poco provocador, tiene que ser un individuo que haya experimentado lo que en las tradiciones religiosas se llamaba una conversión…».

Mientras la gente siguiera pensando que tener un automóvil era fundamental, «esa gente es incapaz de construir una sociedad comunista, una sociedad no opresora, una sociedad pacífica y una sociedad no destructora de la naturaleza. ¿Por qué? Porque se trata de bienes esencialmente no comunistas, como diría Harich… Luego, los cambios necesarios requieren, pues, una conversión, un cambio del individuo.»

31º. Porque nos obsequió con una verdadera joya político-filosófica que crece con el tiempo: sus notas a la biografía de Gerónimo editada por S. M. Barrett, donde su interés por la tradición de Las Casas y su deslumbrante erudición van de parejo con la comprensión de aquellas gentes, de aquellos pueblos perseguidos, machacados, aniquilados. Con notas como esta que les leo parcialmente: «… Cuando se quiere hacer una balance del intento de genocidio de que han sido objeto los indios norteamericanos se puede decir que ese intento se ha frustrado, también por lo que hace a los apaches, pero al mismo tiempo hay que recordar a aquellos para los que no se frustró. Los que consiguieron sobrevivir no están desapareciendo. No llegan (1970) a ser ni la mitad de los que presumiblemente eran al llegar los europeos, pero están multiplicándose más deprisa que el resto de la población estadounidense, incluidos los negros, los «soldados-búfalos», que decían los indios. Por último, los indios por los que aquí más nos interesamos son los que mejor conservan en los Estados Unidos sus lenguas, sus culturas, sus religiones incluso, bajo nombres cristianos que apenas disfrazan los viejos ritos. Y su ejemplo indica que tal vez no sea siempre verdad eso que, de viejo, afirmaba el mismo Gerónimo, a saber, que no hay que dar batallas que se sabe perdidas. Es dudoso que hoy hubiera una consciencia apache si las bandas de Victorio y de Gerónimo no hubieran arrostrado el calvario de diez años de derrotas admirables, ahora va a hacer un siglo…» [el énfasis es mío]

32º. Porque defendió y explicó detalladamente, y con la mayor claridad, posible una noción de dialéctica, alejada de falsas creencias sobre métodos, lógicas y ciencias «alternativas», que acaso haya sido una de las más interesantes aportaciones que ha generado la tradición marxista española.

33º. Porque con voz clara, enérgica y convincente señaló que el estalinismo había sido unatiranía sobre la población soviética, una tiranía asesina sobre el proletariado soviético y conservar la nostalgia de eso era estúpido y criminal.

34º. Por las cosas que expresó en la que fue su última carta, fechada el 24 de agosto de 1985, tres días antes de su fallecimiento. Escribía al entonces preso Félix Novales:

«Apreciado amigo,

Me parece que, a pesar de las diferencias, ninguna historia de errores, irrealismos y sectarismos es excepcional en la izquierda española. El que esté libre de todas esas cosas, que tire la primera piedra. Estoy seguro de que no habrá pedrea.

Si tú eres un extraño producto de los 70, otros lo somos de los 40 y te puedo asegurar que no fuimos mucho más realistas. Pero sin que con eso quiera justificar la falta de sentido de la realidad, creo que de las dos cosas tristes con las que empiezas tu carta –la falta de realismo de los unos y el enlodado de los otros– es más triste la segunda que la primera. Y tiene menos arreglo: porque se puede conseguir comprensión de la realidad sin necesidad de demasiados esfuerzos ni cambiar de pensamiento; pero me parece difícil que el que aprende a disfrutar revolcándose en el lodo tenga un renacer posible. Una cosa es la realidad y otra la mierda, que es sólo una parte de la realidad, compuesta, precisamente, por los que aceptan la realidad moralmente, no sólo intelectualmente (Por cierto, que, a propósito de eso, no me parece afortunada tu frase «reconciliarse con la realidad»: yo creo que basta con reconocerla: no hay por qué reconciliarse con tres millones de parados aquí y ocho millones de hambrientos en en Sahel, por ejemplo. Pero yo sé que no piensas que haya que reconciliarse con eso).»

35º. También por su modestia, nunca falsa molestia, una de las virtudes que deberían acompañar siempre al verdadero intelectual comprometido. En carta de 30 de junio de 1985, escribía a su amigo Eloy Fernández Clemente, director de la revista aragonesa Andalán:

«Querido amigo,

estoy cascado, pero no chocheo. Con esa precisión podrás inferir que no me olvido de los amigos (al menos, todavía, y si el estar cascado no da un «salto cualitativo», tampoco los olvidaré en el futuro).

También he de protestar de que llames «magníficos» a los dos tomos aparecidos de Panfletos y Materiales. Me parece que ellos revelan bastante bien el desastre que en muchos de nosotros produjo el franquismo (en mí desde luego): son escritos de ocasión, sin tiempo suficiente para la reflexión ni para la documentación.

En cambio, te agradezco mucho lo que dices de una posible utilidad mía en otras épocas. Supongo que también eso es falso, pero el hombre es débil y acepta algunas falsedades… Mandaré uno de estos días una carta internacional a Lola Albiac: se trata de componer una cadena universitaria mundial en pro del desame nuclear. Espero que ella te enganche a la cadena, Mientras tanto, un saludo afectuoso. Manolo»

36º. Porque sin actuar como profeta guía, sí como profeta ejemplar, unió en sus alrededores a compañeros, discípulos, personas que han sido decisivas en la cultura, en la historia de la izquierda catalana y española de estos últimos años: Paco Fernández Buey, Antoni Domènech, Juan-Ramón Capella, Joaquim Sempere, Miguel Candel, Víctor Ríos, Jordi Guiu, Félix Ovejero, Manolo Monereo, M. José Aubet, Albert Domingo Curto, etc.

37º. Porque fue un conferenciante sin igual –para universitarios, para trabajadores, para ciudadanos en general– que ayudó a la formación de varias generaciones ciudadanas. Sus conferencias era auténticas concentraciones de masas, verdaderos acontecimientos político-cuturales, que han dejado huella profunda y han dado pie a artículos tan esenciales para nuestra cultura emancipatoria como «Studium generale para todos los días de la semana», «Reflexión sobre un política socialista de la ciencia» o «El trabajo científico de Marx y su noción de ciencia».

Concluyo agradeciendo su interés y dejándome mucha tinta en el tintero, muchas razones que apoyan el interés actual de la lectura de su obra (y la importancia de su praxis):

Porque pensando sobre el Marx que leeríamos en el siglo XXI el que fuera miembro del CANC (Comité Antinuclear de Cataluña) y de los Comités anti-OTAN señaló que una palabra tan camp como «revolucionario» fuera tal vez la que describía más adecuadamente la personalidad de Marx y el asunto central de su obra y de su práctica, y acaso nosotros podemos conjeturar hoy, en el primer centenario de su nacimiento, que esa misma palabra es la que mejor le describe a él y a su obra, praxis y vida. Víctor Ríos así lo hizo en la inauguración de las Jornadas sobre su obra de hace 20 años. Y, en mi opinión, dio en la diana, en el centro de la diana.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.