El tema de la República y los republicanismos ocupa buena parte de la obra intelectual más reciente de Julio César Guanche. Probablemente él sea un de los principales especialistas en el panorama de nuestras ciencias sociales.

Obra intelectual que ya cuenta con algunos títulos imprescindibles para el estudio de nuestra historia: La imaginación contra la norma. Ocho enfoques sobre la República de 1902 (2004), El continente de lo posible. Un examen de la condición revolucionaria (2004), La verdad no se ensaya. Cuba, el socialismo y la democracia (2012) y La libertad como destino. Valores, proyectos y tradición en el siglo XX cubano (2012), entre otros libros, algunos de ellos premiados, que constituyen un corpus de pensamiento de lo más sólido y más riguroso que han prodigado las ciencias sociales del país en los últimos años, con el fin de pensar críticamente nuestra historia. El estudio de la tradición republicana de Cuba es un tema que recorre transversalmente todos esos libros.

Guanche lo ha estudiado profusamente desde una gran variedad y pluralidad cultural de sus fuentes y referentes. En ese empeño, ha barrido un vasto espectro de autores que, situados en diferentes posturas académicas y políticas, han meditado sobre la república y los republicanismos, desde los clásicos griegos hasta los pensadores más recientes. Solo después de haber examinado conceptos y autores claves en el ámbito universal es que nuestro autor incursionó en el caso cubano, y ya en situación, ha hendido el bisturí en los antecedentes y surgimiento de las ideas republicanas en Cuba hasta llegar a considerar la gestación de una tradición.

Creo que es una investigación fascinante y muy valiosa, sobre todo en la coyuntura histórica que atraviesa el país, la que desarrolla este joven investigador y para el cual he preparado un grupo de preguntas acerca de esas indagaciones historiográficas.

¿Cómo se ha pensado y se está pensando la tradición republicana en el mundo actual?

Hay al menos tres dimensiones involucradas en esta pregunta. La primera son los programas políticos republicanos. La segunda es la conciencia histórica –el conocimiento y la memoria–acerca de la naturaleza de tales programas, o su olvido o dilución de su contenido en otras categorías –como “forma de gobierno”, “liberalismo” o “socialismo”–. La tercera es la esfera de los estudios especializados sobre el tema.

La existencia de la primera de esas dimensiones –los programas republicanos–, si se escucha a las fuentes directas, se debería tomar como un hecho. La revolución francesa, y su ideario republicano, fue el modelo referencial para el XIX.

Esto no significa que fueron “ideas importadas” en otras latitudes. Antes bien, fueron ideas que en muchos casos se co-produjeron en medio de conflictos concretos (por ejemplo, entre las revoluciones de Francia y Haití) y se recrearon según las necesidades, intereses y contextos culturales en que debían funcionar. El cineasta cubano Fernando Pérez, en El ojo del canario, identifica bien el proceso cuando pone a su personaje a decir que la democracia es aquello por lo que se lucha en Guáimaro.

Sin embargo, tanto la conciencia histórica sobre esa realidad como la investigación dedicada a dar cuenta de ella son deficitarios para identificar la naturaleza republicana de esos programas y sus consecuencias.

Es un problema internacional, y ese problema tiene a su vez historia.

Como es conocido, “La República” era ya el título de un libro de Platón desde hace más de dos mil años. Por siglos uno de los significados compartidos de República era el de “buen gobierno”. Así podía convivir con programas monárquicos. Juan de Mariana, padre jesuita que fundamentó el tiranicidio –la muerte del rey si este abandonaba los deberes de justicia ante su pueblo– defendía una monarquía justa. Su libro Del rey, y de la institución de la dignidad real (1599) contiene menciones a la República, en las que se complementan la noción de buen gobierno con la de soberanía popular, una idea radical hasta hoy.

En 1789, desde antes de proclamarse la República, la imaginación republicana ya atravesaba el nuevo espacio político francés.

O sea, no se trata solo de una forma de gobierno, que la reduzca a “monarquía vs república”. El republicanismo es una propuesta sobre cómo organizar la sociedad, una escala de valores, un tipo de comportamiento político esperable de las instituciones y de los ciudadanos. En Los poetas de la guerra, el libro compilado por José Martí, se puede ver un ejemplo de esto último, cuando llama “buen republicano” a uno de sus autores.

La tradición republicana comenzó a quedar “fuera de foco” –a sufrir silencio y olvido– sobre todo a partir del siglo XIX. El entonces naciente liberalismo “capturó” –digamos– un gran número de tradiciones previas de pensamiento y logró presentarlas como un cuerpo bastante coherente, y, sobre todo, suyo. El libro La libertad antes del liberalismo, de Quentin Skinner, aporta una explicación sobre ese proceso.

Ya en el siglo XX, entre los 1930 y los 1960, el republicanismo sufrió el embate de procesos diferentes pero que funcionaron en paralelo contra él: el fascismo y el estalinismo. La derrota de la segunda república española hizo parte de ello.

Cuando el cubano Pablo de la Torriente –un marxista heterodoxo– se fue a luchar por esa República lo hizo con la alegría que despiertan las mejores causas: “Me voy a España, tengo encendido el bosque de mi imaginación”.

George Orwell, en Homenaje a Cataluña, dejó escritas palabras sobre esa experiencia que Pablo hubiese compartido: “Por encima de todo, existía fe en la revolución y en el futuro, un sentimiento de haber entrado de pronto en una era de igualdad y libertad. Los seres humanos trataban de comportarse como seres humanos y no como engranajes de la máquina capitalista. En las barberías (los barberos eran en su mayoría anarquistas) había letreros donde se explicaba solemnemente que los barberos ya no eran esclavos.”

La derrota de esa experiencia ante el fascismo contribuyó al entierro de las posibilidades republicanas que describe Orwell. La dictadura de Francisco Franco buscó barrer esa memoria y ese lenguaje a sangre y fuego.

Por su parte, la Guerra Fría presentó, desde el lado del “capitalismo occidental”, su batalla como una “lucha por la libertad”. Con ello, evitaba decir que era un programa encaminado contra el “espíritu del 45” –al que el cineasta Ken Loach le ha dedicado un hermoso e informado documental–. Se trataba del programa de democracia social y política nacido de la gran ola antifascista democrática, que muchos situaban entonces como parte de la tradición republicana revolucionaria.

De la lucha por el poder y la hegemonía discursiva que representó la Guerra Fría emergió una noción de “democracia liberal” –hoy prácticamente indiscutida como la única legítima– que supone severos recortes de contenidos de la tradición republicana democrática, como la crítica a la asimetría clasista en el acceso a los recursos y el control popular del poder.

En el campo intelectual, una gran excepción en esa época, muy importante para abrir los caminos de reflexión sobre el republicanismo hasta hoy, fue la conocida como Escuela de Cambridge. Historiadores como Bernard Bailyn, Gordon S. Wood, John Pocock y Quentin Skinner hicieron una “autopsia” de los conceptos de libertad que estaban en pugna, por ejemplo, en la revolución americana, o en el “momento maquivavélico”, y recuperaron algo que yacía en el olvido: la larga tradición de la libertad republicana.

Esta, dijeron esos autores, no era la libertad liberal entendida como “no interferencia” sino otra noción que la entendía como “no dominación”. Son ideas muy diferentes entre sí.[1] Según esa interpretación, la revolución americana no era como se había dicho siempre, un triunfo glorioso del liberalismo en acción. Se trataba más bien de una encrucijada que produjo, en palabras de Wood, que en los Estados Unidos la tradición republicana fuese transformada por el liberalismo, no suplantada por él.

Ya ha llovido mucho desde aquella Escuela de Cambridge. La recuperación académica del republicanismo ha tenido lugar desde entonces en varios campos, y tiene muchos enfoques. Desde el punto de vista marxista, en específico, cuenta con un número creciente de espacios de reflexión y práctica política. En idioma castellano, en mi opinión, el más significativo es el colectivo “Sin Permiso”, radicado en España, con redes globales de colaboradores.

Esta corriente encuentra en el marxismo crítico y en las prácticas socialistas los contenidos de la tradición republicana democrática: la concepción de que la ley está dentro del derecho, y que debe prevalecer siempre como instrumento de la soberanía popular; la noción de la libertad como un derecho constitutivo inalienable; la tesis de que la autoridad y el poder políticos son un “mandato” otorgado bajo control de la ciudadanía; y la concepción democrática de la propiedad sobre los medios de existencia y de producción.

¿Y cómo se ha pensado y se está pensando la tradición republicana en Cuba en particular?

Cuba no es ajena a esa historia global. A los problemas de la recepción del republicanismo, antes mencionados, suma su propia historia política e intelectual.

Hace años, la recepción de un texto mío que presenta a Raúl Roa García como autor republicano me trajo debates interesantes sobre este aspecto en nuestra historia. Varios colegas me decían que “por supuesto” Roa “tenía que ser republicano”, que no podía ser otra cosa en el contexto en que vivía. Lo republicano parecía así “venir dado” por el “tiempo que le tocó vivir”.

Tengo muchas dudas sobre esa idea. Es como si las personas fuesen “socialistas” o “capitalistas” solo por vivir bajo un régimen u otro. Las identidades políticas son elecciones basadas en contextos, necesidades y creencias, no le tocan “por defecto” a las personas según el lugar en que nacen o la ideología que rija el país donde vivan. En mi experiencia, ese intercambio mostraba carencias nacionales en torno a la comprensión de lo republicano.

Los programas republicanos se pueden rastrear desde los inicios del pensamiento cubano, con Félix Varela, y los orígenes del constitucionalismo insular, desde Joaquín Infante (1811) y Narciso López (1851). Sus proyectos no siempre mencionan la palabra República, pero argumentan en el orden de sentido del republicanismo. Paul Estrade ha escrito que el siglo XIX cubano fue “masivamente republicano”. Las cuatro constituciones mambisas son ya expresamente republicanas. Lo serán luego todas las siguientes hasta hoy. Todas tienen sus respectivos problemas, pero ninguna ha abandonado ese perfil.

Un botón de muestra debería servir como resumen de la presencia de los programas republicanos en Cuba: Nada menos que nuestro escudo, bandera e himnos nacionales son de inspiración netamente republicana.

Sin embargo, la “República”, por muchas décadas ha sido solo el nombre dado al periodo 1902-1958. Con ello, todo el programa independentista ha quedado sin referencias precisas al republicanismo, que defendían expresamente Guillermón Moncada, Emilia Casanova, Antonio Maceo, Carlos Manuel de Céspedes, Rosa Castellanos, Ignacio Agramonte y, claro, José Martí.

Ahora estamos presenciando a un número creciente de personas reconocer el programa de Martí como “republicano”, pero es algo muy reciente. Recuérdese que por varias décadas el Apóstol fue, en paralelo, “liberal democrático”, “demócrata revolucionario”, etcétera.

La Revolución cubana de 1959 fue, en aquel contexto, una suma de acciones colectivas contra una dictadura pero lo fue también contra el engranaje estructuralmente corrupto de las repúblicas tanto del “9 de marzo” como del “11 de marzo”. Para enero, no había quedado atrás solo la Cuba de Batista, sino también la que había hecho crisis antes de su último golpe de estado.

Sin embargo, es errático pensar que el triunfo de 1959 fue “contra la República”. El que se tome el trabajo —y haría bien en hacerlo, pues es fascinante— de revisar la prensa revolucionaria de los primeros años tras 1959 encontrará una lógica de que ahora sí se conseguiría una república de verdad, esto es, convertida en una realidad para todos. “Apúrese, hemos perdido cincuenta años”, se podía leer en letreros de oficinas, que no decían “abajo la República”.

Ideas como la de “pseudorrepública”, que Fernando Martínez Heredia combatió tanto –era burguesa, era neocolonial, al tiempo que era varias cosas más, pero no era “pseudo”– son elaboraciones posteriores. El concepto “República” era usado entonces de modos como este, por el entonces primer ministro Fidel Castro Ruz: “…Antes solo tenía las miserias, y no tenía siquiera los honores; lo hacía todo, y no recibía ni el reconocimiento de su esfuerzo; ayer era pobre, ignorado y desconocido; hoy es el primer ciudadano de la república, hoy es el ciudadano más querido y más respetado de la república, el guajiro, el obrero, el estudiante.”

La corrupción de una forma política no puede confundirse con la forma misma. Pasa lo mismo con la democracia: sus problemas se resuelven con más y mejor democracia, no con menos.

Grandes programas revolucionarios como la universalización de la educación y la reforma agraria eran a su vez antiguas demandas republicanas revolucionarias. La cuestión es que solo la Revolución en el poder pudo hacerlas efectivas. Por eso, en esos primeros años se puede ver una fuerte conexión entre República y Revolución. El periódico comunista Hoy muestra imágenes muy claras en defensa, a la par, de la república y la revolución.

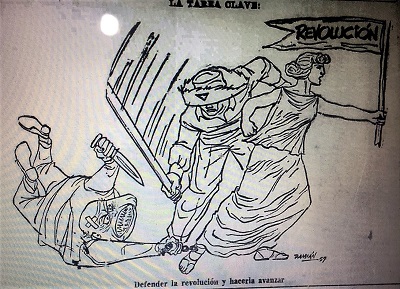

También aparece esa conexión en los textos de Revolución, el periódico del MR26-7, y en los de Combate, el diario del DR 13 de Marzo. El artista plástico Carmelo González –nada menos que en un manual del Ejército Rebelde– propuso una versión revolucionaria cubana de la “Libertad guiando al mundo”, de Eugene Delacroix, el icono global de la libertad republicana.

Lo que vino después, por razones que aún hay que explicar en profundidad, fue la creación de una imagen de discontinuidad entre república y revolución.

No obstante, algunas pistas de tal hecho encontramos ya desde antes en la historia nacional.

Manuel Sanguily afirmaba en 1924: “Mirando hacia atrás ¿cabría pensar propiamente que la República no es la derivación legítima, sino acaso la adulteración, ya que no la antítesis, de los elementos originarios creados y mantenidos por la Revolución, que la engendraron y constituyeron? Porque en realidad parecen dos mundos contrapuestos: el uno, minoría candorosa y heroica, todo desinterés y sacrificio [la Revolución]; y el otro, mayoría accidental y traviesa, toda negocios y dinero [la República]».

La Revolución del 59 –como hacen todas las revoluciones, que incluso inauguran nuevos calendarios– miró pronto el pasado –también a la luz de las nuevas necesidades y formas políticas que fue asumiendo– como una era distinta, distante y extraña a sí misma. Por su parte, el carácter socialista, declarado en 1961, puso otro énfasis en el perfil de la Revolución. En concreto, la historiografía construyó un siglo XX dividido entre “República” y “Revolución”, lo que dejaba de ver la historia como un proceso siempre atravesado por continuidades y rupturas.

En ese proceso, el símbolo del gorro frigio –omnipresente desde el XIX hasta los 1950 en todos los movimientos revolucionarios cubanos– fue desapareciendo rápidamente de las representaciones gráficas sobre el poder revolucionario. La propia palabra “República” se empleó por mucho tiempo solo para referir principalmente el nombre del país.

Ahora mismo la situación me parece diferente. En las últimas dos décadas se han retomado un gran número de estudios de gran calidad sobre “aquella república”. En contraste, y comparativamente, son escasos los estudios que la interpreten como una tradición y un programa políticos, antes y después de “aquella República”, que estudien así el programa republicano de las guerras de independencia, y sus problemas, o indaguen cuánto hay y no hay de republicano en el curso socialista posterior al 59.

Creo que en el futuro cercano veremos mucho más trabajo, de distinto signo, en este horizonte. Lo ideal sería que debates como estos no se queden en los espacios de los investigadores y que estos puedan abordarlos por sí mismos, desde posiciones plurales, en la prensa y los espacios de comunicación masivos, sin reproducir males, hablando de temas históricos, reconocidos por el propio gremio periodístico, como el llamado “intrusismo profesional”.

En mis propias indagaciones sobre estos temas aprecio cómo el liberalismo y el pensamiento republicano fueron ideas simultáneas y concomitantes en el despertar de las ideas independentistas cubanas. ¿Qué me puedes decir al respecto?

Es una pregunta muy importante. El liberalismo, así en general, se ha labrado para sí, retroactivamente, un largo pasado. Pero es una anacronía –lo que es un grueso “pecado” a la hora de pensar históricamente– hablar de liberalismo como corriente política estructurada antes de las cortes de Cádiz. Solo después de 1812 es que aparece un cuerpo de pensamiento político identificable con el nombre de liberalismo, aunque con distintos contenidos.

El “liberalismo” que fue aceptado en Cuba –y que efectivamente fue simultáneo con el republicanismo– no fue el de Jeremías Bentham. Para el autor de Falacias políticas los derechos humanos eran “disparates sin fundamento”: una doctrina confusa y peligrosa, amenazante para los estados y para la estabilidad y equilibrio de la sociedad. Si los “derechos son un sinsentido”, decía Bentham, “los derechos humanos [son] un sinsentido mayúsculo”.

El liberalismo que fue aceptado en Cuba por el campo revolucionario era el que estaba en relación con el derecho natural racionalista o revolucionario moderno: el que estaba contra el despotismo, el origen divino del poder y la desigualdad social, y a favor de los derechos a la crítica, la razón y los derechos humanos.

No fue el liberalismo de Bentham el que puso en crisis la noción de propiedad sobre los hombres, que “justificaba” la esclavitud. Fue la revolución haitiana en un gesto que radicalizó el republicanismo atlántico. Céspedes, el liberal, ejecutó un acto de propietario al liberar a sus esclavos, pero abrió la puerta necesaria para la impugnación republicana de esa institución y de su noción de propiedad.

Luego, incluso los recursos que se usaron para “atemperar” la abolición –como el reglamento de libertos– ya no podían usar la palabra “esclavos”. Las relaciones sociales que se establecieron entre antiguos amos y esclavizados empezaron a mostrar mucha mayor complejidad. (Rebecca Scott ha escrito páginas brillantes sobre ello.)

Cuatro años después de La Demajagua, la guerra, como dijo Cepero Bonilla, era ya definitivamente antiesclavista. Escamotear la participación de Céspedes en ello pierde de vista su lugar central en el proceso del republicanismo abolicionista cubano.

En general, podría decirse que el liberalismo que fue aceptado en Cuba fue el que, con muchas contradicciones, llevó a la primera república española.

La crítica de los revolucionarios cubanos a esa república, como se puede ver en el libro La tierra del mambí, de James O´Kelly, era que no fuese recíproca hacia la revolución de Cuba. Que afirmara la libertad para sí, al tiempo que se la negara a los insurrectos. Le exigían que fuese democrática a la vez que anticolonial, en palabras más contemporáneas. Ese es el argumento central del folleto de Martí –escrito a sus 20 años– “La República española ante la revolución cubana”.

Ahora, los problemas del gobierno republicano español no pueden silenciar la justicia del credo de muchos de aquellos hombres y mujeres. Un diario titulado La Igualdad decía desde Madrid el 11 de noviembre de 1868: “Proclamamos, pues, la igualdad porque somos liberales, y la igualdad es una consecuencia de la libertad misma, es la facultad igual concedida a cada uno para hacer uso de los derechos que la naturaleza y la sociedad les han otorgado a todos.” El mismo texto añade sin asomo de contradicción: “proclamamos la república verdaderamente democrática, aquella que nace de la igualdad y de la libertad.”

No hay contradicción entre ese liberalismo y la república democrática.

Al mismo comienzo de la guerra, Céspedes puso juntas esas palabras: “Este doble compromiso, contraído ante la América independiente, ante el mundo liberal, y lo que es más, ante la propia conciencia, significa la resolución de ser heroicos y ser virtuosos. Cubano: con vuestro heroísmo cuento para consumar la independencia. Con vuestra virtud para consolidar la República.”

Lo hacía también Martí cuando en El Partido Revolucionario a Cuba decía: “Llega Cuba a la vida de América, por sus hábitos de trabajo, disciplina liberal, extensas peregrinaciones…”, a la vez que aseguraba que el Partido llevaba a Cuba “bajo su representación electa y responsable (…) el auxilio necesario para que ella establezca, sin presión ni invasión, la República libre”.

Dicho liberalismo, al contextualizarse en América latina, produjo a su vez versiones diferentes, unas más vinculadas al mundo popular, y otras oligárquicas. Las primeras pueden ser calificadas como “republicanismo plebeyo”, pero ya se conocen históricamente como “liberalismos radicales” en Ecuador y Colombia. Eloy Alfaro, cercano a Martí, era líder del primero. El segundo, el colombiano, es impensable sin el impulso de los afrodescendientes participantes en la independencia. Tengo la intuición que el liberalismo cubano republicano tras 1902, institucionalizado como Partido Liberal –“del gallo y el arado”–, quiso presentarse como parte de esa corriente, pero su oligarquización y corrupción le acarreó una historia diferente, por ejemplo, a la que llevó a Alfaro a la “hoguera bárbara” en 1912.

Aun así, la palabra liberal todavía conservará por un buen tiempo en Cuba el sentido con que Céspedes y Martí la empleaban. Alguien poco sospechoso de “liberalismo”, el marxista Julio Antonio Mella, decía en su etapa de estudiante que veía al estudiantado de avanzada como “el elemento sano, joven vigoroso y liberal”, cuestionaba a los “liberales utopistas” que creían en la posibilidad de la libertad en la “sociedad actual”, pero en abril de 1928, ya en plena madurez de su pensamiento, también se refería a la subversión que preparaba como “necesaria revolución, democrática, liberal y nacionalista”.

Esto me parece importante porque existen en Cuba generalizaciones sobre el liberalismo, como si todo lo que no fuese marxismo sea liberal, y como si el liberalismo fuese un cuerpo homogéneo de ideas. El marxismo es un cuerpo plural de corrientes, y también lo es el liberalismo.

¿A tu juicio, cuál fue la aportación de la revolución cespedista al pensamiento republicano en Cuba?

Me concentraré en una que me parece fundamental: la idea revolucionaria de la democracia.

En 1872 un texto colonialista español se refería, críticamente, a los “contaminados con las máximas anticatólicas y con los principios democráticos, que se habían difundido bastante en toda la América Española desde principios del siglo.”

La frase muestra algo que fue un lugar común en el largo periodo que va desde Pericles en Atenas (en los 400 ane) hasta la primera guerra mundial, ya a inicios del XX. La democracia, en su versión positiva, era el “poder de los pobres libres”, la demanda de convertir en ciudadanos a los súbditos, los dependientes, los excluidos. Para sus críticos, en su versión negativa era sinónimo de revolución plebeya, de tiranía de los pobres, de caos de los muchos. Era esta “contaminación” la que deploraba el mencionado texto colonialista.

Mientras el socialismo se iría haciendo fuerte en el XIX, por ejemplo, en Alemania, el gran “miedo burgués” en ese siglo tuvo como foco la fraternidad republicana, y con ella la democracia. París no solo tuvo las revoluciones fraternales de 1830 y 1840, ni solo tuvo luego la Comuna. Tuvo también, y no fue por casualidad, la Segunda Internacional.

Pero fue referente francés el que devino central, como antes decía. Fue tan importante que la mayoría de los estados del mundo que lograron independizarse o unificarse a lo largo de un siglo y medio, como ha anotado Eric Hobswaum, adoptaron el modelo de la bandera y los colores franceses, incluida, por supuesto, la cubana. Céspedes pensó la democracia en esas coordenadas francesas.

Esa democracia tenía en Cuba un componente crucial: la “raza”. Una imagen gráfica que representaba una lápida (en el diario Don Junípero de 31 de octubre de 1869) decía: “Aquí yace La insurrección de Yara (…) que fugitiva, hambrienta y haraposa, escribió ¡miserable! en su bandera ANTES SER AFRICANOS QUE ESPAÑOLES!”. Para la lógica colonial, la lucha por la democracia en Cuba era africanizar –con toda la carga infamante que suponía esa expresión en el lenguaje colonial– el país.

Desde el campo mambí le respondieron en una “guajira”: “Gritan los negros unidos no queremos ser esclavos, ser libres como vosotros que todos somos hermanos; nos castigan nuestros amos con muchísimo rigor, pero hay de aquel traidor que caiga en nuestro poder será asesinado al punto y no habrá piedad para él. (…) Todo el pueblo en masa entera recibirá sus soldados con muchísimo entusiasmo y mucha más alegría esperando llegue el día de abrazar a sus hermanos.”

Es un lenguaje violento, como tanto ha tenido que ser tantas veces el de la libertad, pero es a la vez el lenguaje de la democracia fraternal en acción. Es el lenguaje de la democracia.

Una frase usada por Céspedes conecta directamente la experiencia revolucionaria francesa con la cubana y las consecuencias de la apuesta por la democracia. En el texto “Al partido republicano de España”, Céspedes dice a sus correligionarios en la península: “Republicanos franceses fueron los que dijeron: Perezcan las colonias, sálvense los principios. Que no sean republicanos españoles los que, prefiriendo un poco de oro y la falsa gloria de un amor propio malentendido, exclamen: ¡piérdanse, húndanse los principios antes que un mercado monopolizado para nuestros frutos y un pedazo de tierra americana en que enseñorearnos!”

No era cualquier “republicano francés” el autor de la primera frase. Fue nada menos que Robespierre. Esa expresión vino a significar, como ha explicado la historiadora Florence Gauthier, el compromiso anticolonial y antiesclavista de la revolución francesa, llevada hasta allí por el empuje de la revolución haitiana y su desafío de hacer efectiva la libertad para todos.

Céspedes identificó con precisión ese contenido, que le traería serias consecuencias: “porque se salvasen los principios nos hemos arruinado destruyendo nuestra riqueza al proclamar la inmediata abolición de la esclavitud”. El líder de La Demajagua dejó inscrito en la historia de la democracia cubana ese compromiso: no hay democracia sin libertad y justicia para todos.

No era ese, por ejemplo, el ideal, de la “revolución americana” –la de los EE.UU. La propia Hanna Arendt, que tanto la defendió, decía que la cuestión social le había sido ajena. En Cuba, no fue solo Martí el que enunció el programa de la noción de democracia más robusta de la época –la república con todos y para el bien de todos–. Fue el conjunto del campo independentista, dentro del cual Céspedes tiene un lugar imprescindible.

Nota:

[1] Dos frases cortas explican tales diferencias. La libertad liberal acaba donde comienza la libertad de otro. La libertad republicana comienza donde comienza la libertad de los otros. La primera idea supone que son compatibles la libertad política y la dependencia social. La segunda entiende que no es libre quien vive, política y socialmente, entre quienes no pueden serlo. Esta última noción incorpora en su reflexión necesidades relativas a la libertad política pero también al acceso de recursos. En ambos casos, no se trata de ideas abstractas. Cada una tiene traducciones a derechos, a formas de entender los derechos y a diseños institucionales que organizan el estado y la sociedad según esas ideas.