En esta nueva entrega del Centenario Manuel Sacristán Salvador López Arnal analiza el «racionalismo documentado y bien temperado» de Manuel Sacristán a propósito de los teoremas de limitación de Kurt Gödel.

Este texto reproduce la comunicación presentada al Congreso de Humanidades Ecológicas celebrado en la Universidad Pompeu Fabra en julio de 2025.

Desde la más superficial aproximación a la obra de Sacristán, comentaba Miguel Candel en «Las ideas gnoseológicas de Manuel Sacristán» (mientras tanto 30-31), resulta evidente que la lucha intelectual (y sociopolítica) del traductor de Marx y Quine puede compendiarse «como una defensa pluriforme de la razón y la racionalidad contra las mil variantes del irracionalismo que pueblan el universo alienado de la “razón burguesa”.» Un racionalismo documentado y bien temperado –tomo la expresión de Francisco Fernández Buey, profesor de esta casa, maestro de muchos de nosotros– caracterizan esa defensa de Sacristán de la razón y la racionalidad.

La siguiente exposición, que deja muchas consideraciones en el tintero, intenta fundamentar mi observación.

1. Dos notas previas. La defensa y práctica de un racionalismo prudente, alejado de toda desmesura, no implica de ningún modo ausencia de coraje filosófico, político y vital. No andaba falto de arrojo Sacristán, un filósofo de la vida con mucha vida de filósofo comprometido. Son numerosos los ejemplos. En el ámbito de la teoría, su opúsculo de 1967 «Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores», un texto que agitó –¡y de qué modo!– las muy estancadas aguas de las comunidades filosóficas españolas de los años sesenta y setenta, es buena ilustración de esa audacia, de ese saber a qué atenerse.

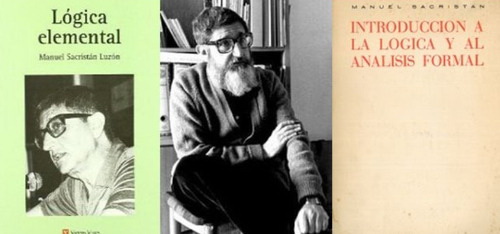

Como usaré en mi exposición un ejemplo del ámbito de la lógica y su filosofía, conviene recordar también que para el autor de Introducción a la lógica y análisis formal [ILAF] los usos de la voz ‘racional’ no coinciden con los usos admisibles de la voz ‘lógico’, o más propiamente ‘lógico formal’. Para el alumno de Hans Hermes y Gisbert F.R. Hasenjaeger, la racionalidad de un discurso es algo mucho más complejo, rico e importante que su logicidad formal. Para que un discurso sea correcto lógico-formalmente basta con que sea consistente: para que fuera racional Sacristán exigía además «la aspiración crítica a la verdad».

Esta aspiración imponía, a su vez, la capacidad autocrítica, de la que tampoco el autor de Las ideas gnoseológicas de Heidegger andaba mermado, y el sometimiento a unos criterios que rebasan la mera consistencia (necesaria, sin duda). Sacristán aludía a criterios que servían para comparar fragmentos de discurso con la realidad. Incluían desde la observación atenta hasta «el examen de las consecuencias prácticas de una conducta regida por aquel discurso». Para él, crítico del idealismo, el conjunto del conocimiento humano no se autofundamentaba.

2. Vayamos ahora a Gödel y sus principales aportaciones. El primer resultado obtenido por el amigo de Einstein, núcleo de su tesis doctoral de julio de 1929, es el teorema de completitud de la lógica de primer orden[1]. Sacristán habla de este gran resultado en el apartado 64 de ILAF. La completud del cálculo lógico elemental, observa el traductor de Quine, «permite pensar que este algoritmo cumple en algún sentido el ideal algorítmico, la mecanización de la inferencia deductiva a la cual ha aspirado una larga tradición filosófica, desde Ramon Lull». Su estudiado y admirado Leibniz estaría en esa tradición. La intervención del trabajador intelectual productivo, la expresión es del propio Sacristán, «se limitaría a suministrar a esa máquina completa de deducir (una vez construida) las verdades fundamentales del campo que interesa». Quedaría entonces esperar las inferencias que la máquina iría generando con mayor o menor rapidez.

Pero la lógica elemental, como es sabido, no basta para formalizar no ya las argumentaciones morales que quería algoritmizar Leibniz, o las teológicas en el caso de Llull, sino ni siquiera las afirmaciones fundamentales de la aritmética. Con el lenguaje de la lógica elemental no es posible simbolizar, por ejemplo, el 5º axioma de Peano. El llamado «principio de inducción» matemática requiere la cuantificación de predicados. La limitación, sin duda, tenía gran importancia para las ciencias positivas en la medida en que éstas utilizan como instrumento, más o menos esencial según los casos, la matemática, cuya fundamentación se buscaba en la aritmética.

3. Los resultados de limitación que Gödel publica en 1931, dos años después de la presentación de su tesis, se resumen en dos grandes teoremas que pueden formularse así[2]:

Teorema I. Considerada una versión axiomática de la teoría de números que podemos denominar PA, por contener los axiomas de Peano para la aritmética, sucede que si esta teoría es consistente, entonces hay proposiciones de esa teoría tales que ni ella ni su negación son teoremas de PA. Es decir, son proposiciones indecidibles en PA.

Teorema II. Si PA es consistente, el enunciado que expresa en esa teoría la consistencia de PA, no es demostrable en PA.

Sacristán dedicó el capítulo XII de ILAF a «La lógica de predicados de orden superior y el teorema de incompletitud de Gödel». «Sobre la significación del teorema de incompletitud de Gödel para la teoría de la ciencia» es el título del penúltimo apartado del capítulo. Centremos en él nuestra atención y recordemos, a título de comparación, que un muy alarmado Ortega había afirmado en 1951[3], acaso en un momento de confusión o cansancio, que el teorema de Gödel significaba «que hablando estrictamente no había lógica, que lo que se llama así no era más que una utopía, que se creía en una lógica aunque ésta no era desde Aristóteles más que un desideratum, un simple programa». En los últimos cincuenta años, desde Russell-Whitehead por un lado, y Hilbert por otro, añadía Ortega, «se ha intentado realizar la lógica y se ha descubierto que era imposible, porque, hablando con rigor, la lógica no existe».

Muy alejado del alarmismo e inexactitud de Ortega, Sacristán observa en primer lugar que lo único que demostraba el teorema de Gödel es que «resulta imposible conseguir un conjunto de axiomas y un juego de reglas de transformación para el cálculo de predicados [de orden superior] que suministren todas las verdades formales expresables en el lenguaje del mismo». Lo que no excluía que «los criterios lógico-formales en particular y los criterios racionales en general sigan valiendo».

En segundo lugar, el hecho de que la lógica misma hubiera descubierto y demostrado los límites o la inviabilidad de una realización universal del programa algorítmico en su forma clásica era más un éxito que un fracaso de la actividad capaz de tal resultado. El resultado mismo significaba que el pensamiento racional podía saber «cuáles de sus actividades son algoritmizables, ejecutables (en principio) mecánicamente, y cuáles no: cuáles son, como suele decirse, trabajo racional mecánico, y cuáles trabajo racional productivo». Fracaso del pensamiento era más bien la situación en la cual el pensamiento no sabía cuál es el alcance de su actividad.

En tercer lugar, proseguía el discípulo de Heinrich Scholz, debía observarse que la incompletitud de un cálculo lógico tomado en toda su dimensión no excluía la completitud de cálculos parciales contenidos por él. Era, por lo pronto, completo, como hemos visto, el cálculo lógico elemental. Pero además, y esto era lo más importante en la práctica, era «posible construir en forma de cálculos completos partes de la lógica de predicados de orden superior.»

4. Este racionalismo informado, prudente, sobrio, bien temperado, no fue solo una característica del filosofar de Sacristán en el ámbito de la lógica y su filosofía. Hay un pensar (y hacer) semejante en otros ámbitos filosóficos, especialmente en la ecología política, la política de la ciencia, en sus consideraciones sobre la dialéctica histórica y el mesotés aristotélico, en sus últimas conferencias, en sus entrevistas con Dialéctica, Naturaleza y con Jordi Guiu y Antoni Munné (imprescindibles las tres), y en esa joya filosófica que son sus anotaciones a la biografía de Gerónimo editada por Stephen Melvil Barrett. Y también antes. Por ejemplo, en sus tesis doctoral sobre la gnoseología de Heidegger.

Dos ilustraciones complementarias. Desde su famosa nota del prólogo a su traducción del Anti-Dühring hasta su intervención sobre la militancia de los cristianos en el partido comunista pasando por su texto sobre el diálogo entre marxistas y cristianos o su entusiasta comentario a un libro de su amigo Alfonso Carlos Comín sobre el tema, Sacristán alertó sobre la confusión entre agnosticismo y ateísmo, sobre la idealización interesada de la historia del cristianismo, sobre la incomprensión o sesgada comprensión del ateísmo materialista. Pero su rigor intelectual y su racionalismo documentado sumados a su sensibilidad poliética, permitieron que señalara siempre, desde el primer momento y sin sectarismo alguno, el amplio sendero de finalidades socialistas que cristianos y comunistas marxistas podían recorrer juntos sin inconsistencias y en fraternidad.

De igual modo, al ser entrevistado en 1969 por Cuadernos para el Diálogo sobre la aniquilación de la Primavera de Praga, sobre la invasión de Checoslovaquia por las tropas de Varsovia en agosto de 1968, Sacristán hizo gala también de ese racionalismo temperado al señalar que no existía identidad metafísica entre el proletariado y su estado. La clase obrera tenía que ponerle bozal a su propia Bestia, tenía que imponerle legalidad socialista. A lo que añadía el traductor de Dubček: «El poder político –según la teoría marxista– es un mal, aquí y donde sea. Mientras hay Estado, el desprecio de la juridicidad socialista, aunque se crea revolucionario, es en realidad, a la corta o a la larga, complicidad con la Bestia».

5. Ese racionalismo temperado y documentado es, como decía, aún más visible en sus últimos años. El último Sacristán, en su lucha contra la hybris, contra la desmesura, contra el desarrollismo irracionalista y ecosuicida, sostuvo que había que recuperar aspectos de la cultura cristiana (el odio a la soberbia, el pecado original, por ejemplo) porque al fin y al cabo la especie humana era una más de planeta y de las más peligrosas. Había que recuperar la prudencia, las ideas revolucionarias razonables, de la misma manera que había que olvidar al Hegel de la negación de la negación o aquella afirmación, muy extendida e influyente en la tradición emancipatoria en algunos momentos de su historia, del contra peor, mejor. Había que empeorar al máximo, se decía, para poder luego mejorar o transformar radicalmente.

Su comunicación a las Jornadas de ecología y política de 1979[4] es un buen ejemplo de todo este buen pensar. La principal conversión (el concepto lo usará de nuevo, en sentido afín, en 1983, en los compases finales de su conferencia «Tradición marxista y nuevos problemas» para referirse a la transformación del sujeto revolucionario) que los condicionamientos ecológicos sugerían al pensamiento revolucionario consistía en abandonar la espera del Juicio Final, el utopismo, la escatalogía, había que deshacerse de milenarismo. «Mileranismo es creer que la Revolución social es la plenitud de los tiempos, un evento a partir del cual quedarán resueltas todas las tensiones entre las personas y entre éstas y la naturaleza, porque podrán obrar entonces sin obstáculo las leyes objetivas del ser, buenas en sí mismas, pero hasta ahora deformadas por la pecaminosidad de la sociedad injusta».

Esa actitud escatológica se encontraba en todas las corrientes de la izquierda revolucionaria. Sin embargo, añadía, como su reflexión era inevitablemente autocrítica, convenía que cada cual se refiriese a su propia tradición e intentara continuarla y mejorarla con sus propias instrumentos. En el marxismo, la utopía escatológica se basaba en la comprensión de la dialéctica real como proceso en el que se terminaban todas las tensiones o contradicciones. Pero, para Sacristán, «lo que hemos aprendido sobre el planeta Tierra confirma la necesidad (que siempre existió) de evitar esa visión quiliástica de un futuro paraíso armonioso. Habrá siempre contradicciones entre las potencialidades de la especie humana y su condicionamiento natural». La dialéctica estaba abierta. En el cultivo de los clásicos del marxismo, así hizo él[5], convenía atender a los lugares en que ellos mismos veían la dialéctica como proceso no consumable.

De igual modo, ese mismo año de 1979, en una conferencia sobre una política socialista de la ciencia, Sacristán señalaba que la razón por la cual el principio inspirador de una política de la ciencia para las nuevas comunidades debería ser el de la mesura y la cordura y no el que esperara una solución en blanco y negro por el juego de factores objetivos, era que esto último sería prácticamente irrealizable o recusable. Recusable si se trataba de apostar por el desarrollo desencadenado de las fuerzas productivas, fuerzas productivo-destructivas las llamará desde entonces, porque nos llevaría a la catástrofe; irrealizable si se optara por el negro de una prohibición de la investigación sin más, asunto que Sacristán consideraba objeto de un análisis dialéctico concreto, caso a caso, y sobre él que ya se había pronunciado en concreto en su conferencia de 1976: «De la filosofía de la ciencia a la política de la ciencia».

Transitando por el mismo sendero, en la tercera línea de orientación de la política de la ciencia que defendía, se trataba de primar los aspectos contemplativos respecto de los aspectos instrumentales en el trabajo de los colectivos científicos. Más físicos teóricos, menos ingenieros físicos. Otra sugerencia más de la misma conferencia:primar la investigación descriptiva, de conocimiento directo descriptivo, no teórico. Disciplinas a veces despreciadas en la Academia, como la Geografía o la Botánica descriptivas, eran buen saber para la época que se acercaba, eran muy bien saber. Tal vez, añadía, «en algunos casos, mejor que el saber teórico, teórico en el sentido operativo, en el sentido operacional. Estas son tan buen saber para el futuro que nos espera que ni siquiera se pueda decir que ya en la primera fase tuvieran un efecto depresivo del producto final». Botánicos descriptivos y geógrafos descriptivos, trabajando fuerte, pueden dar pie «a nuevas producciones compatibles con el entorno natural que hoy despreciamos o no conocemos, porque se está centrado en un tipo de producción basado más bien en tecnologías que llevan detrás ciencias teóricas muy operativas (la Física, la Química, etc)».

VI. «Sobre los problemas presentemente percibidos en la relación entre la sociedad y la naturaleza y sus consecuencias en la filosofía de las ciencias sociales. Un esquema de discusión»[6] es el título de la comunicación que Sacristán presentó al Primer Congreso Nacional Mexicano de Filosofía celebrado en Guanajuato (México) en diciembre de 1981. El primer apartado del escrito es otro ejemplo, muy destacable en mi opinión, de ese racionalismo bien temperado, muy influido por el mesotés aristotélico, que estamos considerando, en el que apenas me puedo detener. Una breve ilustración:

Por comprensibles que fueran las emociones que inducían a la condena romántica de la operativa ciencia moderna y al aprecio de la sabiduría especulativa y contemplativa, por valiosas que fueran en muchos análisis y muchas descripciones particulares las obras de filósofos irracionalistas como Heidegger, la filosofía romántica de la ciencia o el desprecio sapiencial del mero conocimiento operativo o «instrumental» no eran, para Sacristán, un «vehículo» adecuado para salir de la intrincada selva de nuestros problemas. La filosofía romántica del conocimiento y de la ciencia se basaba en un paralogismo que dañaba irreparablemente su comprensión del asunto, un paralogismo que consistía en confundir los planos de la bondad o maldad práctica con la epistemológica. Pero, para él, también para mí, «precisamente la peligrosidad o «maldad» práctica de la ciencia contemporánea es función de su bondad epistemológica». El querer ignorar que la maldad de la bomba de neutrones se debía a la bondad de la tecnología física y pretender que existía «otro saber mejor, más profundo, del universo físico, que no tendría potencialidades malas es querer ignorar el dato principal de la problemática en discusión». Este mal holismo romántico, «mezcla de restos de un intelectualismo ético que se ignora a sí mismo y de emociones éticas y religiosas sin duda buenas en sí», era un modo de huir de la percepción del trágico dilema de la cultura científica contemporánea. Para Sacristán, «el mito del Génesis acerca del árbol de la ciencia, al menos en la forma en que lo gustó y acentuó Kant», tenía más verdad que la filosofía romántica de la ciencia: «es el buen conocimiento el que es peligroso, y quizá tanto más cuanto mejor.»

Encontraremos también otras ideas interesantes en otras conferencias e intervenciones. Por ejemplo, en «La función de la ciencia en la sociedad contemporánea» o «Tradición marxista y nuevos problemas». Todas ellas corroboran ese racionalismo documentado y bien temperado, esa prudencia en el filosofar de Sacristán, que, en mi opinión, es una de las singularidades centrales de uno de los grandes filósofos ecosocialistas del siglo XX, un gran filósofo ecomunista (Ariel Petruccelli) que también puede y merece serlo en este siglo que uno de sus grandes discípulos, Jorge Riechmann, ha llamado «El Siglo de la Gran Prueba».

Me ciño al tiempo que me ha sido otorgado. Gracias por la invitación, muchas gracias por su atención.

Notas

[1] Hasenjaeger, simultáneamente a Leon Henkin, desarrolló en 1949 una nueva prueba del teorema de completitud de Gödel.

[2] Véase Enrique Alonso, Sócrates en Viena. Una biografía intelectual de Kurt Gödel, Barcelona: Montesinos, 2007. Véase también Georg von Wallwitz, «Caballeros, esto no es una casa de baños». Cómo un matemático cambio el siglo XX. Barcelona: Acantilado, 2025 (traducción de Roberto Bravo de la Varga).

[3] Tomo pie en Paula Olmos, «La recepción en España del teorema de Gödel: la labor de Manuel Sacristán». En AA.VV, Donde no habita el olvido, Barcelona: Montesinos, 2005, pp. 287-304.

[4] Véase M. Sacristán, Pacifismo, ecologismo y política alternativa, Barcelona: Icaria-Público, 2009, pp. 11-22.

[5] Véase M. Sacristán, «Algunos atisbos político-ecológico en Marx». Ibidem, pp. 180-196.

[6] Véase M. Sacristán, Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales, Barcelona: Montesinos, 2025, pp. 462-478.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.