La historia del movimiento de los trabajadores, así como del indígena, como reacción a la dominación impuesta sobre la sociedad, puede remontarse a la época colonial, pero toma relevancia especial en América Latina al establecerse los Estados nacionales una vez concluidos los procesos de independencia.

Las primeras organizaciones “obreras” estaban identificadas con los gremios de origen colonial. En la época republicana no existían propiamente proletarios como los asalariados surgidos en Europa a raíz de la primera revolución industrial porque el capitalismo latinoamericano no despegó sino en el siglo XX, exceptuando los grandes países de la región: Argentina, Brasil y México, aunque en otros países medianos aparecieron núcleos reducidos. En el resto de las naciones predominaron los campesinos y en varios Estados centroamericanos (México, Guatemala) así como entre los países andinos (Bolivia, Ecuador, Perú) la mayoritaria población campesina era indígena.

Con la consolidación de las economías de agroexportación (café, azúcar, minerales, caucho, banano) surgieron propiamente los trabajadores asalariados en plantaciones, minas, ferrocarriles y puertos; pero Argentina, Uruguay, Brasil y Chile tuvieron alta inmigración de europeos. En consecuencia, surgieron los sindicatos y las ideas anarquistas y anticapitalistas se extendieron. Al mismo tiempo, las clases dominantes, recelosas de ese ascenso social, acudieron a los gobiernos represivos para contenerlos, por lo cual los trabajadores en distintos países sufrieron escandalosas represiones, como en las salitreras de Chile (en Santa María de Iquique asesinaron a más de tres mil trabajadores en 1907), México (1906-1907) o Ecuador el 15 de noviembre de 1922.

De todos modos, la presencia obrera sensibilizó conciencias y los gobiernos “populistas” no solo realizaron políticas a su favor, sino que lograron integrar al movimiento, como ocurrió en Argentina con Juan Domingo Perón, Brasil con Getulio Vargas y México con Lázaro Cárdenas. En otros países el movimiento obrero despertó recelo entre el empresariado que no desligó su supuesta conciencia moderna de los comportamientos oligárquicos de la clase terrateniente tradicional de la que usualmente provino. El contexto de la Guerra Fría introducida en América Latina durante las décadas de 1960 y 1970 sirvió para convertir al movimiento obrero en amenaza “comunista” por la doctrina de la seguridad nacional, que fundamentó la implantación de las terroristas dictaduras militares del Cono Sur, que no tuvieron límites para violar derechos humanos.

El movimiento indígena tiene historia más antigua; pero sus luchas durante el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX solo merecieron incomprensiones sociales, además de ser acalladas con represiones normalmente sangrientas. Sin embargo, la Revolución Mexicana (1910) movilizó numerosa población campesina e indígena. En todo caso, las organizaciones indígenas empezaron a desarrollarse con el avance del siglo XX, aunque integradas al movimiento campesino por reformas agrarias. Igualmente, el despliegue del anticomunismo sirvió para continuar las represiones e incluso librar un verdadero genocidio contra los indígenas en Guatemala, durante la escandalosa “guerra civil” entre 1960-1996.

En la década de 1980 los movimientos indígenas latinoamericanos adquirieron presencia política, desligándose de la lucha meramente campesina, para pasar a reivindicar su propia identidad étnico-cultural. Nuevamente la incomprensión social no admitió esa dimensión, de modo que el movimiento indígena fue visto como amenaza, que alimentó el moderno racismo y clasismo entre las clases medias y las altas, pero también entre los políticos e incluso jerarquías militares. Las izquierdas tradicionales y los progresismos nacientes son las únicas fuerzas que respaldaron el despertar indígena tras siglos de invisibilización.

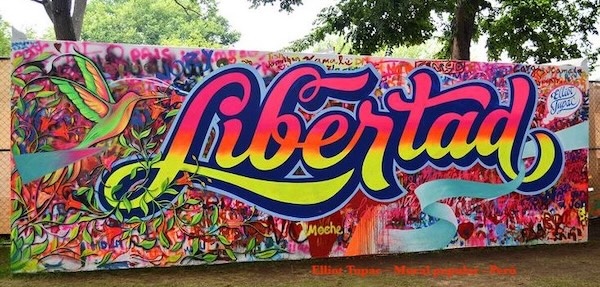

El nacimiento de la CONAIE (1986), el levantamiento de 1990 y la fundación de Pachakutik (1995) pusieron al movimiento indígena de Ecuador a la vanguardia de América Latina, al mismo tiempo que surgieron organizaciones propias en México, Guatemala y Bolivia. Planteamientos y principios indígenas fueron incorporados en la Constitución ecuatoriana de 2008, como la plurinacionalidad y el Sumak Kawsay (Buen Vivir). En todos los países, los indígenas reivindicaron sus identidades y el respeto a la naturaleza, rechazando los megaproyectos extractivistas en minería, hidroeléctricas o petróleo. Pero desde las décadas finales del siglo XX los regímenes basados en la perversa ideología de la “libertad económica” y el neoliberalismo, argumentando salvar la “democracia”, evitar el caos o la violencia, han reprimido los levantamientos indígenas en forma inhumana, un comportamiento que continuó en lo que va del siglo XXI. Así ha ocurrido en Perú (2009); en Colombia, con asesinatos de líderes indígenas y ambientales en el marco del conflicto armado, el paramilitarismo y la expansión del narcotráfico; y también en Brasil, donde los pueblos amazónicos sufren violencia por parte de madereros, ganaderos y mineros ilegales. En Ecuador, desde 2017 tres gobiernos de la oligarquía empresarial han enfrentado con represión los paros indígenas: en 2019 con Lenín Moreno, en 2022 con el millonario Guillermo Lasso y en el reciente de 2025, bajo el gobierno del millonario Daniel Noboa. Pero en todos los países actúan ideas racistas, clasistas y elitistas, propios de las clases dominantes. Se añade su persistente incapacidad para comprender el significado histórico del movimiento indígena y también sobre el movimiento de los trabajadores.

Si bien la autoidentificación censal de los indígenas ecuatorianos fluctúa entre el 7-8% de la población mientras la gran mayoría nacional se asume mestiza, es necesario distinguir la fuerza política y electoral indígena de su fuerza como movimiento social. En el primer campo hay posiciones diferenciadas, incluso con dirigencias en las derechas políticas y una élite de burguesía indígena ya conformada. Inicialmente los indígenas apoyaron a Rafael Correa, pero desde 2017 son amplias las bases indígenas que han votado por las derechas, inclinándose por el “anticorreísmo”. Como movimiento, en cambio, la unidad predomina en torno a los intereses como clase con identidades propias, el comunitarismo y las decisiones colectivas de tipo horizontal, que generan redes de solidaridad y apoyo ante todo en el sector rural, entre campesinos, pequeños y medianos agricultores, pueblos y comunidades mestizas, un fenómeno ajeno a las ciudades, donde es mal visto por las élites urbanas, aunque se generan respaldos y conexiones con sectores populares, en un ambiente de larga debilidad del movimiento obrero.

En América Latina las marginaciones, ataques y represiones tienen que ver ahora con la rápida convergencia que han tenido las capas ricas, los empresarios-oligarcas, los grandes medios de comunicación y las ultraderechas autoritarias de la región. Están dispuestos a todo, con tal de impedir el cuestionamiento a sus intereses, poder y economía. Detener a esas capas beneficiarias de la dominación política y la explotación humana requerirá de un difícil esfuerzo histórico por edificar un bloque de poder popular que articule a los diversos movimientos sociales y a las fuerzas de las izquierdas.

Historia y Presente – blog

www.historiaypresente.com

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.