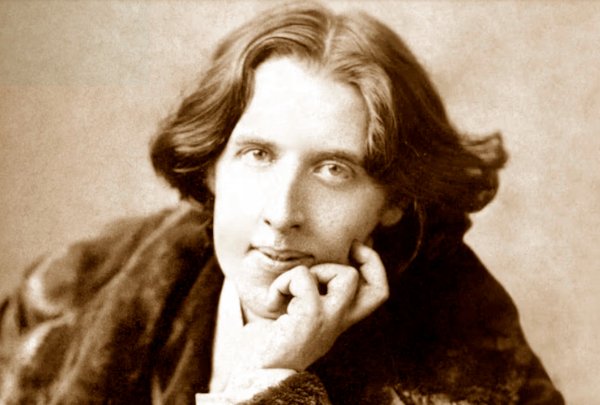

Cuentan que en enero de 1882, en la aduana de los Estados Unidos, Oscar Wilde, interrogado por un agente sobre si era portador de algo valioso que fuera necesario declarar, respondió con su lánguida sonrisa habitual: “I have nothing to declare except my genius”.

La puritana sociedad inglesa se había acostumbrado ya por entonces a su ingenio y a su peculiar postura en la vida, la del árbitro de elegancias, maestro de ironías y cultivador eximio de todos los géneros literarios. Él presumía de resistirlo todo, excepto la tentación, y debería haber rogado a los hados que le evitaran tentaciones fatales para una trayectoria tan esplendente.

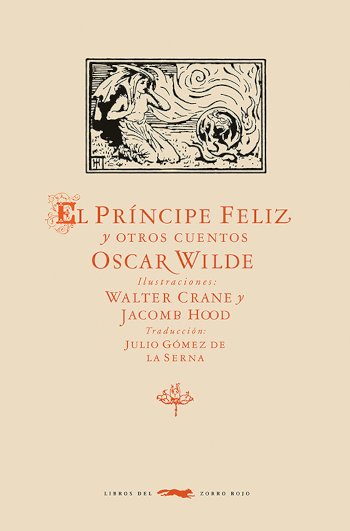

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde había nacido en Dublín en 1854, hijo de un reputado cirujano y una poeta comprometida con el nacionalismo irlandés. Sus estudios lo llevaron a Oxford, donde fue discípulo de Walter Pater y John Ruskin, sus iniciadores en la religión del arte. Allí publicó sus primeros poemas y pronto destacó, por su talento, sí, pero también por su esteticismo y su visión mordaz y paradójica ante todo. En 1884 contrajo matrimonio con Constance Lloyd, y en los dos años siguientes nacieron sus hijos Cyril y Vyvyan. Ellos fueron los destinatarios de El príncipe feliz y otros cuentos (1888), volumen que acaba de ser reeditado por Libros del Zorro Rojo.

Ésta es la época más dichosa de nuestro dandi. Los éxitos de su producción teatral lo convierten en el personaje del día, sin que ceje en sus proyectos narrativos. Así en 1891 ve la luz su única novela, El retrato de Dorian Gray, obra luminosa en la que lleva a su más perfecta expresión sus dos temas obsesivos: la corrupción moral y el culto a la belleza. En este mismo año de 1891 publica una interesante aportación a la teoría política, El alma del hombre bajo el socialismo, en la que rompe una lanza por otra sociedad más allá del capital y el estado a su servicio, un espacio liberado en el que los seres humanos podrían superar la sumisión a las convenciones que los atan. Sólo en esa utopía los individuos alcanzarían su potencial intelectual y ético. La “religión del arte” que Wilde profesaba lo impulsaba a buscar la máxima libertad que hiciera posible el cabal desarrollo del artista, el hombre destinado a iluminar el mundo para los demás mortales. Sus ideas eran las de un socialista libertario y tras leer a Piotr Kropotkin se consideró a sí mismo anarquista.

Negros nubarrones amenazaban al esteta militante y 1895 es el año del desastre. La historia es bien conocida. Acusado de mantener relaciones homosexuales, Wilde, contra los consejos de los más cautos, de poner tierra por medio y aguardar, reacciona desafiante con una denuncia por calumnias contra él difusor de los rumores, el padre de su amigo el joven aristócrata Alfred Douglas. El juicio sirvió sólo para que se aportaran evidencias de lo fundado de las habladurías y que el que las propalaba fuera absuelto, pero acarreó un segundo proceso por “grave indecencia”, en este caso contra Wilde, que culminó con su condena a dos años de trabajos forzados.

Estos hechos supusieron la ruptura de todos los proyectos vitales de nuestro árbitro de elegancias. Su esposa lo abandonó y cambió el apellido de sus hijos, aunque le siguió mandando dinero y nunca se divorciaron. Al salir de la cárcel, él se estableció en París, donde vivió una existencia amarga de soledad y hoteles baratos hasta que una meningitis acabó con sus días en noviembre de 1900. En estos años apenas publica, pues confiesa que “puede escribir, pero ha perdido el gusto por hacerlo”. La balada de la cárcel de Reading (1898) es un conmovedor relato en verso de sus experiencias en prisión. En De profundis, escrito en 1897 y editado póstumamente en 1905, remite una larga y emocionada misiva a Alfred Douglas, en la que rememora los detalles de su atormentada relación.

Cinco preciosas miniaturas

El príncipe feliz y otros cuentos (1888) ha sido reimpreso por Libros del Zorro Rojo con las ilustraciones originales de Walter Crane y Jacomb-Hood y la traducción de Julio Gómez de la Serna. Los cinco relatos que componen el volumen comparten un espíritu común que otorga vida y conciencia a todos los seres del mundo, animados e inanimados. Las peripecias que éstos protagonizan, deliciosamente oníricas, sirven siempre para reivindicar el amor y el sacrificio por los otros como único camino hacia la felicidad y la comprensión del sentido profundo de todo.

El cuento que da título al libro nos acerca a una biografía con rasgos de la de Siddharta Gautama. Convertido en estatua, un príncipe contempla los sufrimientos de los humanos y trata de ponerles remedio, renunciando a sus pertenencias y sacrificando incluso su propia vida. “El ruiseñor y la rosa”, “El amigo fiel” y “El gigante egoísta” insisten en lo mismo y ensalzan la nobleza de los que sienten en su carne los dolores de sus semejantes y comparten con ellos lo que poseen. Contrapuestos a éstos, los egoístas, atentos sólo a multiplicar beneficios con cálculo insensible o verborrea sofística, aparecen condenados a la frialdad de un invierno eterno. La última narración, “El cohete extraordinario”, es una sátira contra los que se ufanan en exceso de su importancia, y un recuerdo del oscuro final que les aguarda.

Wilde se dirige a un público infantil con estas historias donde animales y objetos sienten, hablan y razonan, pero es capaz de llegar a cualquier lector, porque el alarde de imaginación se muestra una herramienta para captar el simbolismo lírico que alienta en todas las cosas. De esta forma, los relatos nos seducen con su visión de un cosmos fabuloso, con un alma en cada ser como intuía Tales de Mileto, y que es más que nada un campo de batalla de los afectos más nobles contra la ignorancia y la mentira. El escenario es incomprensible para sabios al uso, que saben sólo lo escrito en los libros, pero resulta evidente en los vasos comunicantes entre sueño y vigilia, y está cargado de sentido para los atentos a claves profundas. La prosa característica del padre de Dorian Gray, de frases breves y certeras, cuajadas de ingenio, se deleita aquí en la fiesta de un amor que desafía la lógica y todas sus verdades consagradas, con la alta misión de revelar arcanos misterios y hacernos felices.

En estas luchas que se nos cuentan, episodios del eterno combate de luz y oscuridad, no falta el recurso a un dios benevolente que premia las acciones de los que abren su corazón. Es cierto que Wilde deja aflorar un ideal de trascendencia a lo largo de toda su obra, pero es importante subrayar que la religiosidad de sus textos, ajena a sectas y dogmas, es simplemente un canto a la grandeza del amor, capaz de llevar al ser humano a su esencia y existencia más nobles. El culto de una belleza que es bondad y verdad, según la visión de Platón, era para él la liturgia de esta transmutación.

En pos de ese ideal, escribió en una ocasión: “Para mí el arte fue una realidad superior y la vida una forma de la ficción”.

Blog del autor: http://www.jesusaller.com/. En él puede descargarse ya su último poemario: Los libros muertos.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.