«Puedes escribirme en la historia

Con tus amargas y retorcidas mentiras,

Puedes pisotearme en la mismísima tierra

Pero aún así, como el polvo, me levantaré.» (Todavía me levanto, Maya Angelou[1])

A Change is Gonna Come[2]

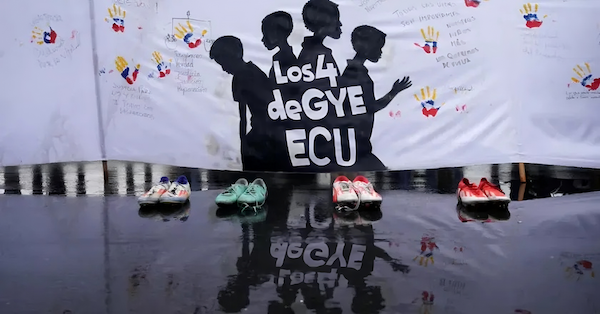

Uno de estos días, de los menos calurosos, en una calle de Guayaquil o de Esmeraldas, alguien que tiene memoria despierta pronuncia, buscando conectar con quien sea, el blues de su desamparo: “esto ya no lo aguanta nadie, hermanos, necesitamos un cambio”. Oídos atentos, pero bocas silenciosas. Aquellos que andamos por las misma ruta de desvalimiento, pero sentipensando artes parientes, conectamos con rebeldizados tiempos pasados por parecidas dificultades, en distintas, aunque cercanas geografías: A Change Is Gonna Come. Un sentimiento endurecido por injusticias y con afinada entonación melódica de la insatisfacción. La imagen mural de un niño negro y una pregunta por Los cuatro niños de Guayaquil: “¿dónde están?” Ahora la pregunta es, ¿en dónde quedó atrapada la justicia? Son ciudades del Ecuador, pero están en América. Del sur, si quieren. Recordamos a Malcolm X.

– Leí una vez, de pasada, acerca de un hombre llamado Shakespeare. Solo leí acerca de él de pasada, pero recuerdo algo que escribió que me conmovió. Lo puso, creo, en boca de Hamlet, quien dijo: “Ser o no ser” […] ustedes están viviendo en una época de extremismo, una época de revolución, una época en la que tiene que haber cambios[3].

Él nació hace un siglo y no hablaremos de su muerte. No hay derecho a culminar su biografía interpretándola como si fuera un relato efímero como si no continuara su vida en las vidas de nuestras comunidades. Así es, la física fue vivida por casi 40 años, poco tiempo para tanta cimarronidad. Comenzó como Malcolm Little y terminó como El-Hajj Malik El-Shabazz, en nuestra traducción libre eso significa: El hermano mayor de la familia Shabazz. De la familia extendida. El hermano mayor voz autorizada en nuestra tradición comunitaria. Pero está eternizado por su nombre de emancipación anímica: Malcolm X. La ‘X’ es cada invención o reinvención cultural individual y comunitaria, son las elaboraciones filosóficas y por más vidas que faltaren jamás renunciarán (o renunciaremos) a volver a ese Ser, aquí, donde somos trapicheados en todas las formas de opresión. Deshumanización, subvaloración, invalidación, empobrecimiento. En esa esquina, Malcolm X diría con la plenitud del espíritu libre: “Tenemos un enemigo común. Tenemos esto en común: un opresor común, un explotador común y un discriminador común. Pero una vez que todos nos damos cuenta de que tenemos un enemigo común, nos unimos, basándonos en lo que tenemos en común”[4]. Ese ‘común’, aquí y allá, es el cimarronismo afroecuatoriano. O afroamericano, en todas y cada una de las geografías.

Afrobetización

Ciudad de Detroit, estado de Michigan, EE UU, para noviembre de 1963, era la Ciudad Motor. Por esa misma época, Esmeraldas vivía la economía bananera, una ciudad sin infraestructura portuaria exportaba tanta mampora[5] (se alternaba con la denominación guineo) como si fuera un país aparte. Para cumplir esa misión trascendental se necesitaba en equilibrio biofísico, ya se sabe qué es aquello: mecánica muscular, pericia corporal exacta, dinámica mental de certidumbre y arte para gestionar el vaivén de las aguas marinas. Los estibadores aprendieron esas técnicas en la universidad de la necesidad y el compromiso. Aquello había comenzado en los años ’40, del siglo pasado, y por décadas sirvió para cuadrar las cuentas de sucesivos Gobiernos ecuatorianos. Aquel domingo 10 de noviembre de 1963, en Ecuador gobernaba una Junta Militar (una artimaña política de aquella Embajada con la burguesía ecuatoriana), en Esmeraldas y en Guayaquil la gente, queriendo o no, se futbolizaba. En el Detroit dominical, Malcolm X afrobetizaba a la comunidad: “Había dos tipos de esclavos: el negro doméstico y el negro del campo. Los negros domésticos vivían en la casa con el amo, vestían muy bien y comían bien porque comían lo que dejaba. Vivían en el ático o en el sótano, pero aun así vivían cerca del amo; y lo amaban más de lo que este se amaba a sí mismo”[6]. ¿Los estibadores eran negros domésticos o negros del campo? Pregunta para conocer la Historia de nuestros familiares y comprender las derivas sociales. Este jazzman cree que eran cimarrones. ¿A quiénes benefició las décadas de exportación bananera? La palabra está suelta para historizar.

«I am a field negro or a maroon»[7]

La noche de la negritud del campo es amansada por una luz lunar líquida. Es impalpable, pero sugestiona cierta frialdad de otros inviernos. Si apareciera una lluvia extraviada no habría necesidad de algún laberinto poético, porque está implícito en la ecología emocional y en las lecturas de Habla Malcolm X. Muchas lecturas, cuántas sean necesarias para ser la mujer o ser el hombre del campo. Al leer con atención parecería que escucharemos sus palabras o la interpelación filosófica a su ánima jazzística, en las certeras líneas descriptivas del Profesor Cornel West[8]. Malcolm X es un jazzman mayor, por tres aciertos afrohumanísticos: sabiduría operativa y oportuna en sus líneas discursivas, su lírica bluesera y conmovedora (combativa si se quiere) y su apertura a otras narrativas históricas. “Yo soy un negro del campo. Las masas son negros ( y negras, JME) del campo”[9]. Malcolm X, un palabrero sin distancias de la actividad influyente de sus palabras, un siglo después de su nacimiento. El Abuelo Zenón aconsejaba soltar la palabra, yo lo interpreto como aire renovador, en nuestra semántica emancipadora, brisa gramatical aleccionadora o vendaval cimarrónico, si ese fuera el caso. Combinación de uhuru (libertad) y axê (filosofía del poder comunitario). La palabra está suelta, Malcolm X. El habla del Negro del campo son teorías que nunca se osificarán en la memoria colectiva de las comunidades negras americanas, porque son indispensables para caminar sin andar y al revés. Es nuestro flow perpetuo. Y motivador del pensamiento crítico afroamericano. Más cerca aún, afroecuatoriano. Acechar aquellas palabras, que reunidas con el arte sencillo del concepto directo de la inconformidad, animan a la negritud del campo rural (el norte de la provincia de Esmeraldas o el Valle del Chota) y del campo urbano (las barriadas de Guayaquil o Esmeraldas, por ejemplo). De la suma, así sea incompleta, de esos tiempos de triunfos inservibles o de derrotas aleccionadoras, se obtiene algo asiyeweza kushindwa[10] como resultado. O como la Guerra Civil en la provincia de Esmeraldas, entre 1913-1916[11], que suscitó la Historia desde otras perspectivas existenciales de las comunidades negras. Nuestra Historia negada, escamoteada, trastornada y mal contada para convencer a muchos de negarse a Ser aquí y adonde vayan. Pero Malcolm X, en cualquier esquina de nuestras ciudades, diría fuerte claro: “De todos nuestros estudios, la historia es la que mejor puede recompensar nuestra investigación. Y cuando veas que tienes problemas, solo tienes que examinar el método histórico utilizado en todo el mundo por otros con problemas similares a los tuyos. Cuando veas cómo resolvieron sus problemas, sabrás cómo puedes resolver los tuyos[12]. Él ubicaba a los revolucionarios keniatas del movimiento Mau Mau como ejemplo más próximo.

¿Ciudadanía en el siglo XXI o del siglo XIX?

¿Deberían asombrarnos los anacronismos políticos de grupos sociales políticamente dominantes, en Ecuador y en las Américas, y su arrogante pretensión de devolvernos al siglo XIX? ¿ Acaso también hay una mecánica emocional promotora de esta regresión conservadora? Si la respuesta es afirmativa, entonces, ¿las comunidades negras deben apresurar respuestas emancipatorias? El peligro de esta novedad maldita es que estos grupos oligárquicos no niegan sus tradiciones por validez histórica sino por la favorable acumulación económica. Economía de palabras, por angurria. Además reactualizan humillaciones racistas, principalmente contra mujeres y hombres negros. Malcolm X hace algunas décadas interpelaba a un público de trabajadores estadounidenses: “Qué diferencia hay entre la ciudadanía de segunda clase y el colonialismo del siglo XX? (¿O del siglo XXI?, JME) Ellos no quieren que sepas que la esclavitud todavía existe, por eso en vez de llamarla esclavitud, la llaman ciudadanía de segunda clase. O eres ciudadano(a) o no eres ciudadano(a). Si eres ciudadano(a) eres libre; si no eres ciudadano(a) eres esclavo(a)”[13].¡Bien dicho! Es el desafío que se tiene ahora y no solo para las comunidades negras. Ocurre ahora en Ecuador con el chorro de leyes excluyentes y anticonstitucionales. Hasta se propone un apartheid electoral: candidaturas solo para las clases adineradas. Se desviven momentos recesivos, sorpresivos e impensados en los habituales análisis políticos. Este jazzman cree que hay suficiente razones para el pesimismo colectivo, ¿saben por qué? Las respuestas electorales favorecen a las tribus retrógradas. Exacto. Es como una primavera inversa a las corrientes liberadoras, en modo climático y simbólico. Nos corresponde resistirnos y defender esos mundos amplios, conscientes y filosóficos que a veces nos fascinan y en otros episodios lastiman, porque los triunfos más sufridos no tienen memoria de fiesta. Al revés, nuestras derrotas de antes y de ahora abarrotan las bibliotecas con sus letanías desconsoladoras. Los tiempos eran, son y serán perfectos, o casi siempre, para no abusar del ánimo radical, en los cuales se recuerde la narrativa de Malcolm X, porque él prefería que tuviera esa realidad jazzística del barrio, de la calle o de la esquina. Narrativas como esencias discursivas de adversidades sociales y las crisis emocionales de las comunidades y muy próxima a la cognición política de sus angustias y necesidades. Malcolm X las interpretaría así: “Creemos que en la lucha por los derechos humanos y la dignidad humana, nuestras comunidades deben ser las fuentes de su propia fuerza en lo político, en lo económico, en los intelectual y en lo cultural”[14].

Image, en la versión de John Lennon[15]

Imaginad que no hay

propiedades,

me pregunto si podréis hacerlo,

que no tiene por qué haber avaricia ni hambre,

(solo) una fraternidad humana

imaginad que todos compartimos el mundo…

Esto es América. Así respondió Franco de Vita a una incierta pregunta: ¿qué, caramba, es América? América es Ecuador con sus estadísticas funestas. O mucho más exacto Ecuador es negación de paz social, en América. Y también son tétricos sus indicadores sociales que cuantifican los infortunios en educación, empleo, salud, seguridad pública, gestión política, etcétera. Etcétera desolador. Y si aquello es insuficiente, pues faltaba decir que el Gobierno ha instalado el servilismo a los americanos del norte. La diversidad ecuatoriana compró esta calamidad múltiple. La deuda externa ecuatoriana más que se duplicó sin ninguna obra pública, de 36 mil millones a 88 mi millones. (¡Carísima esta desgracia del pueblo ecuatoriano!) Y aun así el clan oligárquico gobernante tiene buenos números de aceptación popular. No es chiste agrio, por favor. Desde allá, del palenke de Harlem, Malcolm X explicaría: “Esto requiere habilidad. A esta habilidad se le llama… es una ciencia que se le llama creación de imágenes. Te mantienen en jaque a través de esta ciencia de las imágenes. Incluso hacen que tú mismo te desprecies, y lo logran dándonos una mala opinión sobre nosotros mismos”[16]. Malcolm X supo que el Sinaí de los mandamientos cimarrónicos estaba (está) en las calles, en las barriadas americanas (y ecuatorianas), porque, por ahora, la resistencia es enfrentar la hostilidad racista y vencer el sufrimiento social. Las evidencias corresponden a una combinación de causas, hay que enunciarlas y pronunciar sus sentencias, pero sin disminuir el impacto bundeao de la narrativa. La misión del cimarronismo americano (y ecuatoriano) es combatir y derrotar la creación de falsas imágenes sobre la gente negra y la diversidad ecuatoriana. Malcolm X: “Es una ciencia que utilizan, muy hábilmente, para hacer que el criminal aparezca como víctima y para que la víctima aparezca como criminal”[17].

Contrapunteo cimarrónico entre el Abuelo Zenón y Malcolm X

No se debe, aunque se pueda, negar el ayer. O los ayeres que no solo es tiempo, también es Historia de humanidades opresoras y oprimidas. A ese ayer no se lo niega ni siquiera disimulándolo con enredos academicistas. Ese ayer fue inexorable y con vidas sustanciales aunque padeciendo negaciones existenciales. Esas desestimaciones son pretensiones de extender un continuum para ignorar el comienzo. Es como una regresión a aquello que se difundió, durante décadas en el siglo XX, sobre las comunidades negras americanas que “éramos gente sin Historia”. Cada invento fraseológico estaba destinado a la subjetividad individual y colectiva de la afrodescendencia. Las castas racistas entendían (o aún entienden) que la subjetividad se configura con episodios instantáneos e históricamente trascendentes, más todavía con ayeres inconclusos por los distanciamientos temporales. El panafricanismo es una consecuencia filosófica de la esclavización sistémica, porque los ayeres desesperanzadores y sucesivos causaban apremios ontológicos. El Abuelo Zenón: “Referirse al ayer es importante, porque para nosotros es el tiempo cuando nuestros mayores sembraron en los territorios ancestrales las raíces culturales de lo que somos ahora como pueblo afroecuatoriano. El ayer tiene que ser visto por las nuevas generaciones como el tiempo cuando nuestros ancestros, con sus formas de vida y sus filosofías para usar los dones de la Madre tierra, anclaron los derechos que reclamamos ahora”[18]. En los breves sosiegos, ellos y ellas volvían sembrar los pensamientos fraternales e interculturales para prevenir las consecuencias trágicas de estos viajes sin retorno. Hubieron de emancipar en cada tiempo mínimo e impostergable los designios. Malcolm X, en el siglo XX, “¿No tiene derecho a existir? ¿Y desde cuándo un hombre debe negar la existencia de sus hermanos de sangre? Es como rechazar a su propia familia. […][19] El hartazgo de la opresión racial causó el cimarronismo como sustancia intelectual de resistencia y hermanamiento en el panafricanismo. Entonces, ¿cómo podríamos abstraernos del panafricanismo? Como cierta operación romántica, existencial, política, intercultural para la unidad amplia y horizontal, inmensa y básica, extendida y conformada, desaprendida y reaprendida entre organizaciones, países y se incluye a la familia ampliada en las diferentes orillas continentales. ¿Cómo así? Malcolm X explica: “lo primero que tuvieron que comprender fue que todos eran hermanos; la opresión los hacía hermanos; la explotación los hacía hermanos; la degradación los hacía hermanos; la discriminación los hacía hermanos; la segregación los hacía hermanos; la humillación los hacía hermanos”[20].

Notas:

[1] Marguerite Annie Johnson, famosa como Maya Angelou, (1928-2014). Poeta, cantante, escritora y muy activa por los derechos humanos de las comunidades afroamericanas.

[2] Un cambio vendrá, letra de Samuel Cooke (1931-1964).

[3] Malcolm X habla a la juventud, Pathfinder, Estados Unidos, 2007, pp. 52-53.

[4] Yo soy un negro del campo’, discurso de Malcolm X, del 10 de noviembre de 1964.

[5] Procede del bantuismo m’bora o mbora. Significa banano o guineo.

[6] Íbid.

[7] “Yo soy un negro del campo o un cimarrón”

[8] “Cornel West es una entidad cultural estadounidense poco común: un filósofo serio con un gran número de seguidores y algunos críticos vocales en el ámbito académico”, descrito así, por Jervis Anderson (periodista y escritor jamaiquino), en el The New Yorker, de 9 de enero de 1994.

[9] Discurso, Yo soy un negro del campo, del libro Habla Malcolm X, Pathfinder, Nueva York, 1993, p. 37.

[10] Insuperable o inmejorable en suajili.

[11] Proponemos leer Currulao de amores cimarrones, del autor de estas líneas, Ediciones Abya Yala, Quito, 2024.

[12] Óp. Cit.

[13] Habla Malcolm X, Pathfinder, Nueva York, Estados Unidos, 1993, p. 76. Discurso No soy norteamericano sino víctima dek norteamericanismo, el 13 de mayo de 1964, en la Universidad de Ghana

[14] Óp. Cit., p. 99.

[15] Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world…

[16] Óp. Cit., p. 182. Discurso, del 16 de febrero de 1965, titulado: No solo un problema norteamericano sino un problema mundial.

[17] Óp. Cit., p. 182.

[18] Pensar sembrando/sembrar pensando con el Abuelo Zenón, Juan García Salzazar y Catherine Walsh, Universidad Andina Sión Bolívar, Sede Quito y Ediciones Abya Yala, 2017, p. 44.

[19] Óp. Cit., p. 80.

[20] Óp. Cit., p. 80.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.