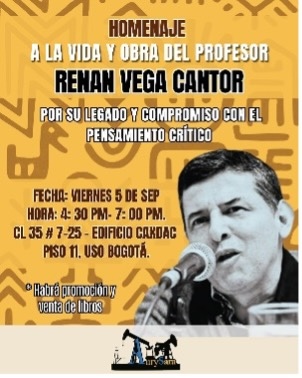

Texto leído el 5 de septiembre de 2025 en el homenaje organizado por egresados de la Universidad Pedagógica Nacional

“Intelectual es el trabajador del pensamiento. ¡El trabajador!, o sea, el único hombre que a juicio de Rodó merece la vida, es aquel que empuña la pluma para combatir la iniquidades, como los otros empuñan el arado para fecundizar la tierra, o la espada para libertar a los pueblos, o los puñales para ajusticiar a los tiranos” -Julio Antonio Mella

“No puedo imaginarme fuera de cualquier tipo de participación social o política. Sí, soy un escritor, pero vivo en este mundo, y mi escritura no existe en un nivel separado.» -José Saramago

Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que han organizado este evento, para mi profundamente conmovedor. Agradezco sinceramente este reconocimiento que no es tanto sobre mi persona, sino sobre una idea-fuerza, un principio-esperanza, que se mantiene en medio de los avatares de Colombia y el mundo y que muchas personas encarnan de diversas maneras. Esa idea-fuerza sostiene que, en medio de las miserias que nos abruman ante la imposición mundial del capitalismo, es necesario persistir en la lucha, nunca desfallecer, mantener la dignidad y hablar claro y directo, sin temor a las consecuencias. Dicho de otra forma, es necesario reivindicar el Síndrome de Espartaco, cuyo lema distintivo es: “Me rebelo, luego existo”, esto es, que la esperanza está en la lucha.

En esta ocasión, quiero presentar algunas cuestiones que han guiado mi actividad intelectual y política a lo largo de medio siglo, inscritas en el ámbito de esa idea-fuerza que acabó de señalar.

LECTOR Y AMANTE DE LOS LIBROS

Yo pertenezco a una época en la historia del movimiento anticapitalista que hoy pareciera encontrarse en una fase agónica e incluso algunos sostienen que ya está muerta. En los tiempos en que me formé como militante revolucionario jugaban un rol central los libros y el material impreso. En nuestra inserción al mundo de las izquierdas de entonces los libros formaban parte de los rituales de iniciación política, ideológica y cultural y en torno a ellos se formaban grupos de estudio, se compraban libros y se formaban bibliotecas colectivas. Eso me impulso a valorar y respetar los libros y la lectura, a una edad relativamente tardía, a los quince años, Y digo que tardía porque yo provengo de una familia en la que jamás se veía un libro y no se tenía ninguna tradición de cultura libresca, porque mis padres y familiares cercanos eran trabajadores y su formación educativa no alcanzaba al nivel de bachillerato.

Es común y pretencioso entre gran parte de los escritores afirmar que ellos nacieron en medio de los libros y que desde niños leían a los clásicos de la literatura universal, incluso en sus idiomas originales, y se resaltaba hasta no hace mucho tiempo que se leía en francés a Víctor Hugo, a Alejandro Dumas, a Gustave Flaubert y a otros autores de esa orbita cultural. Nada de eso tiene que ver con mi tradición de lector, porque aprendí a leer mirando primero y luego deletreando comics, o como se llamaban en esa época cuentos ilustrados de cowboys del oeste estadounidense. Desde ese instante hasta el momento en que me volví un insaciable lector transcurrieron varios años. Mi apetito lector se despertó cuando tuve mis primeros contactos con literatura marxista, por allá en 1973. Recuerdo que el primer libro que leí integro fue la biografía de Karl Marx de Franz Mehring. A partir de allí, me convertí en un apasionado lector y no he dejado de serlo, ni en los peores momentos de mi existencia, puesto que los libros me han ayudado a afrontar graves asuntos personales y a tratar de atenuar los efectos de desmoralización que nos producen nuestras permanentes derrotas políticas.

La lectura es una forma de vida. Por eso, aprendí a degustar todo lo que pasaba por mis manos, con curiosidad y deseo de aprender. Me formé leyendo con dedicación y pasión libros marxistas de diversas corrientes y tendencias, pero aprendí desde muy temprano que era necesario tener una visión amplia y leer de muchas cosas, y no solo de autores marxistas.

Participé en numerosos grupos de estudio, entre ellos recuerdo los de El Capital, en particular el de Paris en 1995-1996, cuando estudié la versión original en francés que el mismo Marx corrigió en vida. El Capital, sin que yo me consideré un erudito del tema, me permitió entender muchas cosas de la realidad social, ha alimentado mi curiosidad y ha iluminado algunas de mis investigaciones, aunque eso no sea explicito a primera vista. Ese libro me permitió entender las fuentes de la injusticia, la desigualdad y la explotación y afianzó mi sentimiento anticapitalista.

Para mí los libros no son artefactos para presumir y exhibir, son un instrumento de reflexión y de lucha. En los tiempos en que me formé como lector, en plena Guerra Fría, el Estado y las clases dominantes de este país tenían bien clara la importancia subversiva de los libros, y los perseguían con saña. Algunos compañeros fueron asesinados o desaparecidos por llevar consigo ciertos libros. En un país de analfabetismo funcional, el Estado y las clases dominantes consideraban muy peligroso que la gente común y corriente leyera a autores anticapitalistas. Eso me enseñó el riesgo de leer y aprendí a forrar los libros con papel periódico o papel de regalo para que no se vieran las caratulas de los textos que portábamos en la mano o en la maleta, para evitar un carcelazo en el mejor de los casos o algo mucho peor.

Entre paréntesis, ese riesgo de leer libros revolucionarios no ha desaparecido en el mundo. Por ejemplo, hace poco en Alemania se realizó un proceso judicial contra un grupo nocturno de El Capital y un tribunal consideró que “las ideas de Karl Marx, como revolucionario comunista y defensor de la dictadura del proletariado, contienen elementos explícitamente contrarios a lo dispuesto por la Ley Fundamental de Bonn”. Al respecto, un autor español ha dicho: “Esto confirma mi intuición de que […] hemos pasado de leer mientras se hace la revolución, o de leer cuando la revolución ya se ha hecho, a leer mientras la revolución no es posible” o, peor aún, agregamos, a dejar de leer porque es una forma de perder el tiempo en una época en que se afirma que ninguna revolución es posible en la actualidad y el capitalismo es una realidad insuperable, y leer ya no tendría sentido porque todo se aprende a través de los medios digitales. (Miguel León Pérez, “Aquelarre y lectura, «El Capital» a la luz del crepúsculo”, Rebelión, agosto 29 de 2025).

Cuando me hice un acucioso lector empecé a formar una biblioteca, que hoy es uno de mis haberes más valiosos, aunque ya eso no tenga importancia casi para nadie, en medio de la dictadura digital que hoy nos embarga. Esa es una de las pocas cosas, con un apreciable valor de uso, que les legaré a mis queridas hijas.

Leo con la finalidad no solo de aprender sino de nutrirme de ideas que ayuden en mi labor educativa y a afrontar problemas de la vida real. Leo para conocer variados aspectos de la realidad social, económica, política, cultural de diversos lugares del mundo y para que ese conocimiento pudiera alimentar mis propias búsquedas sobre nuestra realidad concreta, en aras de comprenderla y transformarla. No creo en la cultura libresca como un elemento de pretendida superioridad intelectual, porque para mi los libros deben ayudar a leer la realidad, como siempre lo pregonó Paulo Freire.

He tenido el privilegio de leer muchos libros y siempre he querido que algunas de esas obras fueran conocidas por mis compañeros de lucha, por mis estudiantes e incluso por las mujeres que me han acompañado sentimentalmente durante mi vida. Por eso, a las personas que quiero les regalo libros, tal y como lo suelo hacer con mis adoradas hijas, desde sus primeros meses de vida.

Mi amor por los libros y el material impreso (periódicos, revistas, hojas volantes…) como artefactos de formación política y cultural me llevaron desde muy joven a incursionar en el mundo de la edición. Aprendí muchas cosas editando en 1976 un periódico que se titulaba Unidad de los oprimidos, donde hice mis pinitos como editor, corrector e impresor. En ese año asistía a la sede de El Bogotano, en la Avenida El Dorado, donde se editaba el mencionado periódico y aprendí, untándome de tinta, algunos gajes del oficio de impresor y editor. Y en ese mismo año participé también en la edición de un primer libro, una recopilación de citas de Marx, Engels y Lenin sobre la Dictadura del proletariado.

Después fui editor en diversos momentos en mis tiempos de estudiante en la Universidad Distrital y mucho después de revistas (entre ellas Viento del Sur y Cepa, durante quince años) y de múltiples libros, entre otros los de la Biblioteca Diego Montaña Cuéllar que aparecieron con ocasión del centenario de la USO, y entre los cuales se encuentra el libro ilustrado La USO 100 años de lucha y dignidad. Estoy convencido que con este libro hemos dejado un legado bibliográfico que perdurará por mucho tiempo y en el que se exalta a los trabajadores como sujetos activos y protagonistas de la historia de este país.

Siempre mantuve la idea iluminista, hoy olvidada, de que la palabra impresa es un faro de claridad y de conciencia que debería formar a los seres humanos en la ciencia, la cultura y la política emancipatoria y los liberaría de las cadenas de la ignorancia, la opresión, la miseria y la desigualdad. Lo sigo pensando, aunque los hechos de la realidad cotidiana me muestren lo terriblemente equivocado que estoy.

He insistido con pertinaz obstinación en la importancia de los libros y la lectura, hasta el punto de que me convertí en un tipo singular de acosador, un acosador bibliográfico, porque hasta el último momento de mi actividad docente recomendaba libros, los llevaba a clase, sugería lecturas y criticaba o exaltaba determinados textos y autores y me negué siempre a rendirle culto al celular o a los artefactos digitales, los que ni una sola vez llevé a clase.

Recuerdo vivamente que, en el malhadado segundo semestre de 2022, cuando fui sometido a un matoneo cobarde y ruin por parte de estudiantes, profesores y directivos de la UPN, un alumno me dijo: “Profe, a usted lo están matoneado porque es de los pocos que nos hace leer libros y es muy exigente en términos académicos. Para muchos estudiantes su compromiso con la lectura es insoportable y, por eso, algunos de ellos lo están calumniando en forma infame”. Esta anécdota ilustra por qué he sido un obsesivo acosador bibliográfico, lo cual me enorgullece gratamente, máxime en estos tiempos de la estúpida corrección política de género, donde la ignorancia es la norma y gran parte de estudiantes y profesores sacan pecho por no haber leído nunca un libro completo.

En conclusión, con Jorge Luis Borges digo: “Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído”.

IMPORTANCIA Y RESPETO DE LA PALABRA

Yo me formé políticamente en una época en que se mantenía cierta ética de la palabra, es decir, existía alguna coherencia entre lo que se decía, o se escribía, y lo que se hacía. Por eso, aprendí a enaltecer las palabras dichas y escritas y a creerle a la gente, aunque eso hoy pareciera formar parte de una fase prehistórica en este país y en la cultura de las izquierdas. A pesar de eso, para mí la palabra es algo vital en la vida cotidiana, en el proceso educativo y comunicacional y en el ámbito político.

La palabra viva

Aunque nunca quise ser poeta, siempre he exaltado la vitalidad de la palabra y he reivindicado la importancia de expresarme con claridad. En espacios públicos, en clases, en conferencias, en eventos políticos… siempre he tratado de ser riguroso en el manejo del lenguaje. Para comunicar de la mejor manera nuestras ideas a un público amplio es necesario ser directo y recurrir a las metáforas, las comparaciones, la ironía, el sarcasmo y el humor. Esto es muy importante si uno quiere evitar el lenguaje estereotipado, propio del mundillo académico, plegado de jergas y de una terminología insufrible que solo entienden los miembros de un círculo cada vez más reducido de iniciados de determinada tribu disciplinar.

Con la palabra viva y directa se transmiten emociones, sentimientos, pensamientos, saberes, dudas, inquietudes, preguntas… y podemos influir en determinadas personas, en algunas de ellas en forma duradera. En la educación, la palabra tiene un impacto de larga duración, porque a menudo nuestros estudiantes nos recuerdan bien o mal, por la forma cómo hablamos y nos expresamos.

En estos momentos la palabra está seriamente cuestionada desde diferentes ángulos, siendo uno de los más intrusivos el de índole tecnológica, puesto que hoy se proclama que los artefactos digitales sustituyen la comunicación directa. Una de sus consecuencias más nefastas radica en que la gente no pueda comunicarse ni desarrollar un tema sin recurrir a algún artefacto, como el PowerPoint o instrumentos similares. Yo dudo de la eficacia de esos procedimientos y sigo creyendo en la virtud de la palabra como factor de reflexión y persuasión. Otra de las consecuencias negativas de las “innovaciones tecnológicas” radica en que minan la capacidad de atención, porque las nuevas generaciones ya no son capaces de concentrarse durante más de tres minutos en una sola actividad, y mucho menos cuando se trata de escuchar y prestar atención a las palabras que alguien pronuncia.

Como parte de mi defensa de la palabra viva, desde mediados de la década de 1970 dicté miles de clases, cientos de charlas y conferencias en barrios, sindicatos, asociaciones populares de Colombia y otros países y también participé en algunos programas de radio en Colombia y Argentina. Siempre enaltecí la palabra hablada que fuera un resultado de la reflexión y preparé con juicio mis intervenciones, esto es, me documenté con anticipación para una clase o una charla. Esto permite desenvolverse con tranquilidad a la hora de disertar sobre determinado tema y uno mismo experimenta los cambios al comparar sus primeras intervenciones, en las que necesitaba ayudas en papel, con las que hace después, cuando actúa con seguridad e improvisa en concordancia con el tipo de auditorio en el que se encuentra.

Durante mi trayectoria como profesor y expositor siempre recurrí a la ironía, al doble sentido, al sarcasmo, al buen humor y mientras tenía libertad para hacerlo me mantuve en la universidad. Cuando esto se hizo insoportable, por la imposición de la corrección política, la autocensura y la censura abierta, entendí que en ese mundo ya no debía estar, puesto que la palabra directa pierde toda la fuerza crítica y contestaria, tan necesaria para ayudar a formar un pensamiento autónomo y a nutrirse en la lucha de ideas, la polémica y el debate.

Nada de eso existe en la academia de nuestro tiempo y hasta las organizaciones de izquierda han sido afectadas por la corrección política del lenguaje, donde cualquier dicho o insinuación, incluso cualquier gesto, se considera una microagresión verbal. Por ende, se rechaza el sarcasmo, la ironía, el doble sentido y hasta chistes elementales, porque cualquier cosa que se diga supuestamente agrede a alguien en un mundo repleto de víctimas y ofendiditos.

La palabra hablada se convirtió en un instrumento básico de mis investigaciones históricas, al punto que en 1998 fui uno de los introductores de la historia oral en el aula de clase en Colombia, cuando dicté un curso anual a 60 profesores del Distrito. De esa experiencia resultó el libro ¡Déjenos Hablar! y sobre el mismo asunto de la historia oral versa mi otro libro Historia: conocimiento y enseñanza. Después, algunos de los participantes en ese curso hicieron contribuciones didácticas y pedagógicas sobre el empleo de las fuentes orales en la educación. Incluso, un individuo que participó en ese curso convirtió a la historia oral em un jugoso negocio personal, con el que se paseó como turista académico por Colombia y otros países.

De otro lado, las fuentes orales nutrieron nuestros libros sobre la historia de los trabajadores del petróleo y de la caña de azúcar y nos permitieron enriquecer el conocimiento de determinadas comunidades en el mundo laboral colombiano.

Para mí la oralidad es tan importante que no la confundo con el lenguaje cantinflesco, que tanto abunda hoy en el mundo universitario y en la actividad política y sindical, ni tampoco con el lenguaje bebé de las generaciones infantilizadas que se obnubilan ante el celular como el nuevo tótem de nuestro tiempo. Este tótem está convirtiendo a los seres humanos en unos cretinos digitales que son incapaces de comunicarse verbalmente con alguien y cuyo repertorio lingüístico se limita a utilizar unas decenas de palabras, como muestra de un impresionante retroceso comunicacional y cognitivo.

La palabra escrita

Empecé a escribir de manera permanente cuando estaba concluyendo mis estudios de Ciencias Sociales en la UD, en 1982. Esos primeros escritos fueron publicados en revistas universitarias de izquierda y los de más alcance aparecieron en 1985 en los fascículos de Historia de Colombia, de editorial Oveja Negra. Desde entonces he estado escribiendo sin interrupción, siempre en búsqueda de un estilo propio, que procurara superar el lenguaje codificado y acartonado del mundo académico. Desde Ideal democrático y revuelta popular, del cual soy coautor, se nota la búsqueda de ese estilo, sencillo, directo, apasionado, irónico y con bastante humor con el que suelo expresarme. Ese estilo descomplicado que no le rinde culto al academicismo me ha granjeado simpatizantes en un amplio público de lectores y muchos enemigos, gratuitos hay que decirlo, en el mundo universitario, donde mis obras son calificadas en forma despectiva como “literatura gris”. Este es un invento de la bibliometría para descalificar aquello que no se considera científico y que, por definición, no tiene calidad digna de ser considerada, porque no se difunde en las grandes ligas del exhibicionismo mercantil de las revistas indexadas de la academia.

En un primer momento escribía únicamente sobre historia y, en forma preferencial, de Colombia. Eso sucedió hasta 1994, cuando efectúe mi primera incursión en una temática referida al análisis de diversos asuntos sociales y políticos de actualidad, cuando publiqué ¿Fin de la historia o desorden mundial? Desde ese libro he continuado con la investigación y escritura sobre estas dos temáticas, la de historia y la de análisis social más amplio, en donde se combinan diversos elementos del conocimiento social.

No soy un escritor profesional, si por ello se entiende que vivo con lo que escribo. Suelo hacerlo sin recibir un solo peso a cambio y tampoco escribo para llenar un ridiculum vitae y engordar el CvLAC o algo por el estilo.

Escribo porque siento que es una necesidad vital expresar mis convicciones, creencias y perspectivas sobre una diversidad de problemas de este terrible mundo en que nos ha tocado vivir. No soy un escritor especializado o un experto, por lo que suele entenderse a una persona que se mueve en un ámbito particular del saber y que nunca sale de su limitado charco porque se ahoga.

Escribo porque creo que tengo algo que comunicar y lo intento hacer siempre de la mejor manera, tratando de decir cosas que vayan más allá de las seudo verdades establecidas, de las modas intelectuales y de lo que es conveniente (que hoy se denomina políticamente correcto). Intento ser independiente y no escribir para satisfacer los intereses de alguien en particular.

Quiero que mis escritos sean duros, contundentes, que interpelen al posible lector, porque considero, en la lógica de Franz Kafka, que “Si el libro que estamos leyendo no nos despierta de un golpe en la cabeza, ¿para qué lo estamos leyendo? […] Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros”.

Trato de escribir al calor de los acontecimientos, para fijar en el momento justo mi punto de vista, como una prueba fehaciente de mi compromiso y responsabilidad. En Colombia, esto supone asumir las consecuencias, entre ellas las de poner en riesgo nuestra propia seguridad personal. Al actuar de esta manera uno tiene la conciencia tranquila por haber hablado a tiempo, puesto que como decía Jean Paul Sartre: “Hay un momento en la vida del escritor que ¡las palabras se vuelven espadas! O sea, escribir es actuar”.

Puedo decirlo, con la frente en alto, que me satisface haber hablado a tiempo (esto es, actuado) de múltiples asuntos, entre ellos, haber defendido a mí gran amigo Miguel Ángel Beltrán durante varios años, luego de que fuera secuestrado por los Estados de Colombia y de México; haber denunciado a los uribeños en el momento en que se producían sus crímenes (entre el 2002 y el 2010), cuando la casi totalidad del mundo académico estaba preso del embrujo autoritario y haberme burlado, por ejemplo, de las falacias que se le atribuyeron al “computador mágico” del asesinado Raúl Reyes; estar hablando sin pausa del sionismo asesino y sus crímenes contra los palestinos, desde antes del 7 de octubre de 2023, y haber utilizado sin aspavientos ni concesiones lingüísticas y políticas el vocablo genocidio (cuando nadie se atrevía a usarlo por temor a ser acusado de antisemita), un término que ahora se pronuncia en amplios círculos de la opinión mundial…

Con la escritura no he tenido ganancias económicas, antes, por el contrario, muchos gastos, pero lo importante son las satisfacciones personales que me produce, que valen más que los réditos monetarios. Al respecto, quiero recordar algunas anécdotas para indicar que ciertas de las cosas que escribimos sí han tenido algunos receptores que, a su modo, las han sabido aprovechar.

Una primera anécdota. Hace unos 25 años en un barrio de Bosa me reuní en forma clandestina con un comandante insurgente con el que hablamos de muchos temas referidos a la situación política del momento. Él me dijo que había leído Marx y el siglo XXI y lo consideró valioso para el movimiento insurgente. El único inconveniente, me aseguró, era que mis libros, por el número de páginas, pesaban mucho. Me sugirió que escribiera libros más cortos y menos pesados, en sentido literal del término, para aligerar la carga que debía llevar consigo todos los días.

Esta anécdota me hace acordar del Che Guevara en cuya mochila encontraron, luego de su asesinato, cinco libros, entre ellos uno de Carlos Marx, además de un Cuaderno Verde con gran cantidad de poemas. Y también evoco el ejemplar más apreciado por Eduardo Galeano de Las venas abiertas de América Latina, atravesado por los orificios que le dejo una bala de fusil. Ese libro lo llevaba consigo un guerrillero del Farabundo Martí, en el Salvador, quien murió en combate. Las balas que lo mataron lo atravesaron a él y al libro.

Una segunda anécdota. A comienzos de 1999 acompañé a una persona que trabajaba en el programa de Profesionalización de docentes de la Universidad El Bosque, a la Ciénaga Grande de Santa Martha, en donde los paramilitares realizaron pavorosas masacres. Ese fin de semana se dictaba un curso intensivo sobre fuentes orales en la escuela y el libro base era mi obra Historia: conocimiento y enseñanza. Los profesores de pequeños pueblos, caseríos y veredas que estaban dispersos en esa amplia región discutieron y comentaron conmigo el libro, el cual habían leído con particular atención. En el momento de descanso, un sábado a la hora del almuerzo y en medio de un sol abrazador, por el centro del caserío donde nos encontrábamos se desplazó un comando paramilitar, que nos escrutó con la mirada en forma amenazante, lo cual nos produjo bastante temor. El asunto no paso a mayores, pero a mí me demostró el valor político y pedagógico de los profesores de la región que arriesgaban su propia vida al leer y llevar consigo uno de mis libros.

Una tercera anécdota sucedió también a fines del siglo anterior. Un día, a eso de las tres o cuatro de la tarde, cuando estaba leyendo en mi apartamento recibí una llamada. Al teléfono se encontraba una mujer, con acento extranjero, era una rusa o exsoviética que vivía en La Habana. Sorteando las dificultades de comunicación, desde allí me telefoneó para decirme que me agradecía por haber publicado los dos tomos de Marx y el siglo XXI, porque eso demostraba que en el mundo todavía existían personas que se negaban a admitir que el capitalismo fuera el futuro de la humanidad y, entre lágrimas, se despidió de mí. Nunca volví a saber de ella, pero quedé impactado por su sinceridad al referirse al efecto emocional que le había generado uno de mis libros.

Otra anécdota que recuerdo sucedió en La Habana, por allá en 2010, en la sede de La Casa de las Américas cuando me reuní con el gran poeta Roberto Fernández Retamar. Él me comentó que, siendo jurado en el concurso Libertador al Pensamiento Crítico, había quedado gratamente impresionado con mi libro Un mundo incierto y él, como presidente de ese jurado, luego de compararlo con los otros 81 libros que participaron, consideraba que mi obra merecía el primer premio, el que finalmente me concedieron.

Otra anécdota del 2011. En menos de un mes escribí con dedicación febril Sindicalicidio y lo hice para denunciar la cínica pretensión de que Angelino Garzón, por entonces vicepresidente del país, fuera designado Director General de la Organización Internacional del trabajo (OIT). El libro circuló virtualmente y fue leído por personas de diversos países del mundo de habla hispana. Un día me telefoneó James Petras desde los Estados Unidos, me felicitó por tal aporte y me dijo que Sindicalicidio le había ayudado a entender las razones por las cuales nuestro país ha sido el campeón mundial del asesinato de sindicalistas.

Otra anécdota. Cuando a mediados de junio de 2016 nos visitó Aviva Chomsky ‒la hija de Noam Chomsky‒ tuve ocasión de participar con ella en un programa de televisión para hablar de las transformaciones del trabajo y le obsequié mi libro Petróleo y protesta obrera. Tiempo después, ella me manifestó, vía correo electrónico, que el libro le parecía notable y me pidió autorización para reproducir una de las imágenes que allí se encuentran para publicarlo en una obra de su autoría que se iba a editar en esos días en Estados Unidos.

Y una anécdota final. Cuando a comienzos de 2003 el historiador Josep Fontana me recibió cordialmente en la biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, entre miles de libros, le hice entrega de un ejemplar de Gente muy Rebelde. Me sugirió que lo volviera a visitar para darme su opinión sobre estos libros. Unas semanas después regresé, él me recibió muy amablemente y me comentó que, luego de leer estos libros con atención, le parecieron notables por la aplicación práctica del modelo teórico de Georges Rudé sobre la protesta popular, aunque fuera una lástima que no pudieran ser conocidos por un público más amplio. La razón me dijo, sin aspavientos, es que los historiadores e investigadores sociales en España y Cataluña eran muy provincianos, desconocían lo que se hacia fuera de Europa o Estados Unidos y les importaba cinco lo que pudiera decirse desde un país de sudacas al que yo pertenezco.

Estas hechos anecdóticos, con un gran significado humano, han sido un aliciente anímico para mantener mi labor de escritor independiente y tratar siempre de hacer las cosas lo mejor posible, basándonos en el sabio presupuesto de José Martí: “Decir es hacer cuando se dice a tiempo”. Y por eso, seguimos escribiendo, incluso más que antes, luego de abandonar la Universidad Pedagógica Nacional porque, entre otras cosas, nuestra escritura nunca fue prisionera de la “cultura del puntismo” y de las revistas indexadas, las que nadie lee, pero con las cuales se han enriquecido unas decenas de sinvergüenzas que profesan el capitalismo académico en las universidad públicas de este país y de otros lugares del mundo occidental.

EL TRABAJO Y LOS TRABAJADORES

Yo detesto el término de Intelectual. No me gusta, porque me parece que le confiere a cierto tipo de personas un estatuto de pretendida sapiencia y superioridad sobre el resto de los mortales. Además, tiende a exaltar en forma desmedida la labor intelectual, en desmedro de las actividades manuales, que permiten el funcionamiento real de una sociedad. El vocablo intelectual disocia el pensamiento del corazón, separa la razón y la voluntad. Me gusta más el vocablo sentipensante y me reivindico como un humilde trabajador del pensamiento, en el sentido del marxista cubano Julio Antonio Mella, asesinado en 1929.

A partir de ese criterio, a lo largo de mi vida me identifico como un trabajador y con ese carácter me he aproximado al estudio de la vida e historia de los trabajadores de diversas actividades, entre los que incluyo la docencia, el oficio que desempeñé durante 45 años. En otras palabras, no he querido estudiar a los trabajadores como si yo fuera un sujeto externo, sino reconociéndome como una parte constitutiva del mundo del trabajo. Me hago coparticipe de fracasos y derrotas, pero también de los logros y triunfos que, en contadas ocasiones, hemos alcanzado los trabajadores de Colombia y el mundo.

Siempre he reconocido la importancia central de los trabajadores en el capitalismo, el rol destacado de su existencia como clase y de sus luchas. Por ello, desde hace varias décadas, me he dado a recuperar una parte de la historia de los trabajadores colombianos, inscritos en el ámbito más amplio de la reivindicación de los vencidos y perdedores.

En esa dirección, hemos publicado una quincena de libros y muchos artículos, desde 1985, cuando se editó el fascículo Masacre de las bananeras, por la editorial Oveja Negra. De ahí en adelante, en estrecha alianza con sindicatos y algunos trabajadores, hemos elaborado investigaciones sobre el mundo del trabajo en Colombia.

Esa labor se ha hecho a partir del presupuesto de impulsar la recuperación colectiva de la historia de los trabajadores y ojalá con su propia participación, como sujetos conscientes, que entienden la importancia del conocimiento de su trayectoria como un instrumento para afrontar el conflictivo presente y pugnar por construir otro futuro.

Hemos contribuido al rescate de importantes fuentes generadas por los propios trabajadores, que nos ha permitido mostrar esa historia laboral desde otra perspectiva. Nos hemos preocupado por proporcionarle a los lectores libros bien escritos y con una presentación editorial grata y atractiva, de tal manera que puedan convertirse en objetos que dignifican la vida e historia de los trabajadores. El ejemplo más elaborado es el del libro gigante de la USO, pero también mis obras sobre los corteros de caña de azúcar en el Valle del Cauca, o Gente muy Rebelde.

Estas obras fueron elaboradas al margen, e incluso a veces contra, el mundo académico, puesto que la finalidad no era que se convirtieran en textos destinados de manera exclusiva a un publico universitario, sino que pudieran llegar a un sector más amplio de lectores, empezando por los trabajadores. Nos esforzamos por escribir de la manera más sencilla posible, sin caer en la superficialidad ni en la banalidad. Eludimos la falsa erudición y el acartonado lenguaje académico, con la esperanza ‒de pronto vana‒ de que esos libros fueran apropiados de manera crítica por los trabajadores y sus organizaciones.

Asumo integralmente el presupuesto del gran historiador George Rudé en el sentido de que no en todos los casos me he “visto políticamente identificado con los asalariados, los artesanos o los amotinados de los que durante mucho tiempo me he ocupado, sino que siempre he sentido cierta afinidad por ellos, tanto si sus actividades fueron pacíficas como rebeldes”. Siempre estoy al lado de los vencidos y perdedores, pero esto no me ha conducido a escribir historias oficiales de los trabajadores ni a presentar una historia heroica de signo invertido.

En nuestras obras no encontraran una apología destemplada de la historia de los trabajadores, puesto que la suya, como toda historia, es contradictoria y el historiador debe dar cuenta de esos dilemas, encrucijadas, derrotas e inconsecuencias. Esto que digo lo quiero ilustrar con una anécdota real. Cuando estábamos editando los libros de la biblioteca Diego Montaña Cuéllar se planteó la posibilidad de reeditar nuestra obra Petróleo y protesta obrera y se insinuó que el libro fuera actualizado hasta traerlo al momento actual. Yo dije que, si eso era lo que se quería hacer, los dirigentes de la USO deberían ser conscientes de que esa reconstrucción no sería ni grata ni reconfortante, porque, si yo les actualizara la escritura de esa historia reciente, tendrían que aceptar una perspectiva realista, muy negativa, como producto de la transformación de un beligerante sindicato en una especie de ONG, en una marca corporativa alejado de los problemas reales de sus afiliados. Señalé que deberían estar preparados porque esa actualización produce vergüenza. Afortunada o desafortunadamente, esa actualización no se ha hecho y, dadas las actuales circunstancias, dudo que yo la vaya a escribir.

En conclusión, una buena parte de mi energía intelectual se ha puesto al servicio de investigar y escribir sobre los trabajadores de Colombia, y en menor medida de otros lugares de nuestra América y el mundo. Lo he hecho desde la perspectiva de la historia social, en vertiente marxista, pero enriquecida con los aportes de autores de diversa procedencia geográfica, cultural y política. Nuestro propósito se ha basado en la recuperación de fuentes de los propios trabajadores y les hemos dejado como legado unos treinta libros de mi autoria, coautoría o editados por mí, que han sido publicados en papel, aunque algunos también han circulado por medios digitales.

En forma pertinaz nos mantenemos en el mundo del papel, a partir del presupuesto de Claude Levy Strauss: “lo que cuenta para mí es ser impreso. Algo quedará de lo que he hecho si mis libros se conservan en las bibliotecas’”, como muestra de que aquello que se plasma en el papel tiene una duración más prolongada y un recuerdo menos perecedero.

Con ese presupuesto en mente, es un honor haber contribuido a que permanezca durante algún tiempo la historia escrita que hemos contado de algunos sectores de los trabajadores colombianos, tal y como se ha plasmado en nuestras obras consagradas a esos humildes hombres y mujeres que, con su esfuerzo diario, con sus sentires, sus sueños, sus esperanzas, sus luchas, su derrotas y sus eventuales victorias han hecho posible la existencia de este país.

DESPEDIDA

En esta emociónate jornada he tocado algunos tópicos sobre mi propia trayectoria intelectual y política con el objetivo de poner de relieve lo propio de otra época en el mundo de los proyectos anticapitalistas, del momento en que me formé como militante revolucionario y de aquello que he intentado preservar en medio de este mundo, cada vez más veloz, efímero y poco dado a la reflexión, al pensamiento, a la lentitud…

Yo reivindico de los buenos artesanos el precepto de hacer siempre las cosas bien, sin esperar nada a cambio, solamente proceder como el alfarero Cipriano Algor, el protagonista de La Caverna de José Saramago, quien seguía aferrado a su arte, a pesar de la corrosión que produce el centro comercial y su lógica mercantil. En ese contexto, yo he querido hacer con modestia lo que plasmó en un bello poema el revolucionario ruso-soviético Vladimir Mayakovski, quien se suicidó en 1930:

“Brilla siempre / brilla en todas partes/ hasta las profundidades/ del último día/. Brilla/ y ¡al diablo todo lo demás! / Esa es mi divisa, / ¡y la del sol!”.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.