“La época de las primeras civilizaciones” es un hito cualitativo en la evolución de la sociedad, y está estrechamente ligada con el desarrollo de las relaciones de clases sociales y el devenir del Estado. Los rasgos más visibles de la época son el surgimiento de la ciudad, la arquitectura monumental y la escritura.» (Vadin Masson, 1987)

Coincidiendo con estas determinaciones históricas, en la época de Pachacuti Inca Yupanqui, el pequeño curacazgo del Cusco se convirtió en una gran unidad política que centralizaba las cuatro grandes regiones unidas (Tahuantinsuyu). Con la apropiación de la tierra por la clase dominante, comenzó la explotación de la gran masa de la población del campo, se evidenciaron las clases sociales, y surgió el Estado.

Pachacuti, fundador de la ciudad del Cusco, mandó despoblar la aldea de barro que existía anteriormente, y con la libertad que esta acción le daba, planificó una ciudad que simbolizó el poderío real incaico. Muchas investigaciones lo señalan así mismo, cómo al inca que ordenó construir las impresionantes ciudadelas de Machu Pichu, Choquequiarau, Ollantay Tambo. Ya durante el gobierno de Wayna Capac, se comenzó a construir Inga Pirca, en la actual provincia de Cañar, situada en el actual Ecuador y considerada uno de los mejores templos incaicos.

La arquitectura de los incas ha sido estudiada desde varios aspectos: formas originales, principios constructivos, funciones sociales, identidad con el entorno, características estéticas, más, poco se ha investigado el estrecho vínculo con el mito que se integra a la arquitectura y le da sentido. La estrecha relación entre los lenguajes del mito y la arquitectura se evidencia tanto en la génesis del espacio habitado, como en las particularidades del lenguaje arquitectónico.

En la arquitectura del Tahuantinsuyo al igual que en otras primeras civilizaciones como la de Sumeria, Egipto y las de Meso y Sudamérica la relación de la arquitectura y el mito alcanza un carácter total. En ellas, la creación responde a una estricta codificación de símbolos geométricos que refleja la visión mito-poética de aquella época, es decir, en una forma de conocimiento basada en la imaginación, y en imágenes ontológicas estéticas. Por lo visto, los mitos se expresaron inicialmente en lenguaje verbal, pero la arquitectura, como lenguaje espacial, asimismo fue capaz de transmitir adecuadamente los contenidos cósmicos. (Iuri Lotman. 1996).

Las figuras y los cuerpos geométricos se utilizaron con frecuencia en el campo mitológico, inspiraron la creatividad cultural . El código geométrico servía como medio para crear esquemas que subrayaran la unidad del universo, orientaba, idealizaba y unificaba los objetos de la realidad. Los signos geométricos describían la estructura del cosmos en los planos espacial y temporal y lo reflejaban encarnándolo en el universo, el país, la ciudad, la aldea, el palacio, el templo, el sepulcro. (Shchutski, IU. K. 2002.

El rol del mito en la arquitectura, se entiende, sobre todo, a partir del uso de los dos símbolos geométricos fundamentales: el círculo y el cuadrado que conectaban con el universo, lo trascendente y vinculaban con lo divino. El círculo- y sus variantes, como la elipse – es uno de los elementos más utilizados en el simbolismo arquitectónico. El círculo con todos los puntos de la circunferencia orientados de modo equidistante hacia el centro, expresa la idea de lo limitado y lo no limitado, a la vez. De otra parte, el movimiento circular diario y anual del sol unifica el carácter cíclico del tiempo y el espacio lo que a partir del Neolítico se reflejó en la estructura de construcciones megalíticas que cumplían el papel de observatorios astronómicos. Era muy frecuente representar el cosmos con la forma de círculo o esfera y asimilar estas formas a la deidad suprema -el Sol- no solo por su apariencia, sino por el carácter circular de sus movimientos en el curso de los días y los años. El movimiento anual del sol (en realidad de la Tierra alrededor del astro) en relación con el eje del mundo conforma un espacio circular en el plano horizontal, mientras que el movimiento circular diario (en realidad de la Tierra alrededor del sol define la superficie vertical del eje. (Bokbrinski A. A. 2002).

Volviendo a las construcciones incas, citaremos en primer lugar, el templo del Sol (Cori Cancha), en el Cusco. Se conserva hasta hoy parte del muro semicircular que rodeaba el edificio. La grandeza del imperio, y la adoración al sol se plasman en esta obra que tiene como idea el círculo. Según el cronista Garcilaso de la Vega el semicírculo del Cori Cancha “era el sitio de mayor significado del templo al Sol”.

Debemos citar asimismo la construcción semi circular del templo del Sol en Machu Picchu. Servía para rendir culto a Inti (el Sol), y observar el carácter circular del astro y su movimiento en los solsticios y equinoccios. Estaba construido con bloques de piedra pulida, por una de sus ventanas entraba la luz solar e iluminaba el altar interior, lo que indica el conocimiento preciso del movimiento solar.

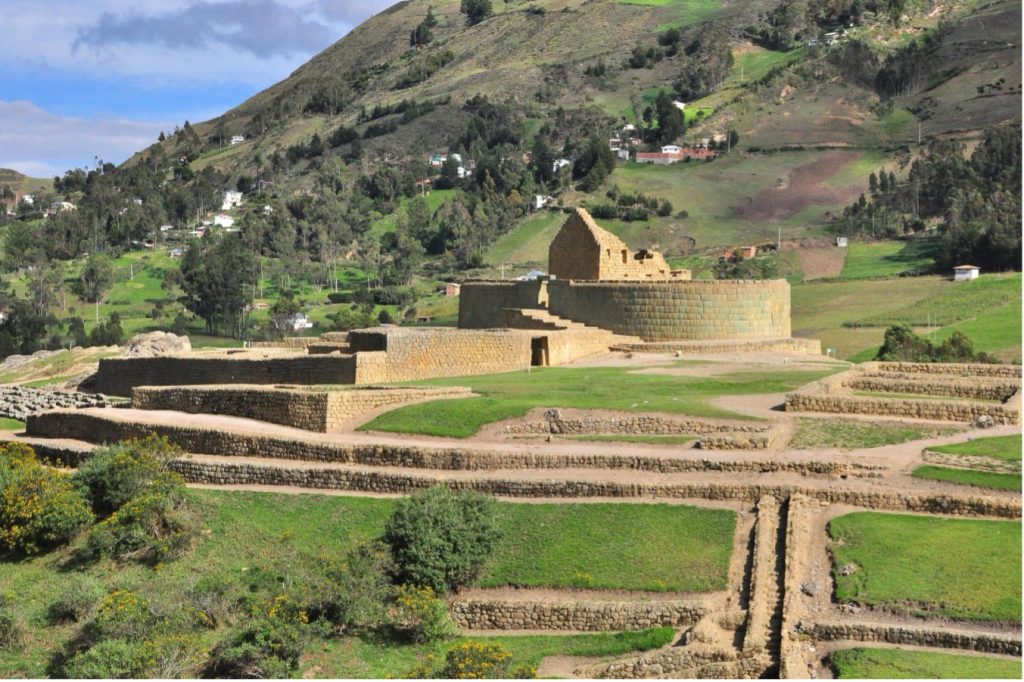

Otro de los ejemplos de la circularidad arquitectónica inca es el gran templo del Sol (Inga Pirca) en la provincia del Cañar, Ecuador, el terraplén superior tiene planta ovalada oblonga y alude al movimiento solar. Aquí “se mueve el Sol en forma circular durante el año”, típica idea mito- poética de los incas. En la parte superior del terraplén se ubica una habitación de dos espacios sin comunicación entre ellos, pues los separa un muro medianero. En los solsticios- 21 de junio y 21 de diciembre-los rayos del sol penetran por la única puerta, se alinean con la jamba formando un camino de luz e iluminan la parte oriental, adornada con nichos que contenían objetos de oro que relucían y aumentaban el resplandor solar. En cambio, durante los equinoccios del 21 de marzo y el 21 de septiembre, los rayos solares entran por la misma y única puerta, pero iluminan la pared occidental también adornada con hornacinas con figuras de oro que producían un gran resplandor. La divinidad había completado su camino en forma oval, es decir circular.

Pasemos ahora al cuadrado y sus variantes, el rectángulo y el trapecio, otro de los difundidos símbolos mito-poéticos. Las ideas con las que se relaciona el cuadrado son el cuatro, lo absoluto, la rectitud, la sabiduría, la tierra. (Ivanov V. V. y Toporov V.N. 2002) En la época del Tahuantinsuyo, el cuadrado y sus derivados significaban lo sagrado, el cosmos, el

honor, la totalidad, la tierra, la fertilidad.

Igualmente, el número cuatro estaba vinculado con la idea que dimana del cuadrado. El cuadrado sirvió como modelo a muchas construcciones cultuales. El esquema cuadrangular clasifica las oposiciones duales que describen el mundo (alto-bajo), (derecho-izquierdo), etc. y expresa la imagen idealmente estable, de la totalidad estática, que reúne en sí los parámetros del cosmos. Ivanov V.V. y Toporov. V. N. 2002. op.cit.

El código mitopoético del cuadrado (cuadrángulo) determinó la forma de la traza urbana y de la arquitectura inca, mostrando de esta manera la veneración por la forma cuadrada y sus variantes, el rectángulo y el trapecio.

En las edificaciones incas el cuadrado es reemplazado por el trapecio en las ventanas y puertas. Las dos figuras geométricas comparten las mismas características: son cuadriláteros, tienen cuatro vértices y la suma de sus ángulos es siempre constante. La forma de las ventanas y las puertas trapezoidales cumplían la función de dar mayor estabilidad a la construcción, sin embargo, respondían al pensamiento mitopoético del modelo del mundo.

Se observa en el Cusco y en otras edificaciones incas el estilo de construcción de forma cuadrangular, rectangular y trapezoidal: las plazas como la Huacaypatay Cusipata, centros de la vida cultural incásica, tenían formas tetrágonas.

Los templos, tal como el Coricancha (principal templo del Sol cusqueño) presentaba seis recintos rectangulares alrededor del patio.

En Mach Pichu, las terrazas responden a patrones rectangulares alargados, la relación con el cuadrado se evidencia sobre todo, en la Plaza Sagrada, área central con un patio rodeado de construcciones.

La forma rectangular se repite constantemente en Choquequirao, valle del río Apurimac, sus edificaciones y plataformas ostentan formas cuadrangulares. Tanto en Machupicchu como en Choquequirao, ejemplos tomados aquí, la arquitectura inca-quechua se adapta a la montaña, pero en la integración, se guarda la forma geométrica cuadrangular en muchos elementos y continúa modelizando el universo, reproduciendo la estructura global del mundo.

El templo de Wiracocha (Raqchi) en San Pedro de Cacha, tenía dos pisos, cuatro naves y planta rectangular.

Los palacios de los soberanos y las construcciones administrativas, respondían a la configuración de canchas, recintos amurallados con construcciones individuales guardando a su interior y exterior la estructura del cuadrado o cuadrángulo. El propio templo del Sol, cori cahncha, era en su diseño estructural, una cancha.

Inclusive, Saqsayhuaman, templo singular del Cusco, muestra en la diversidad y enormidad del espacio y las dimensiones de las piedras, el deseo de no apartarse de las formas cuadriláteras. Aún hoy, las piedras con las que se hicieron los muros exteriores de las canchas y templos, ostentan la figura geométrica del cuadrado para significar un poder que venía de la divinidad solar.

En algunas murallas del Cusco hasta hoy se conservan los sillares colocados en líneas rectas, y que una y otra vez, hacen referencia al papel especial del cuadrado, se los ve en la construcción de edificios de especial significado como la Ajlla Huasi, hoy Callejón de Loreto.

Centros religiosos-administrativos, tal como Ollantay Tambo presentaba formas cuadradas o rectangulares en la planificación del poblado, en las canchas de vivienda y, en la plaza mayor Mañayrakay.

Los torreones, como Sacllamanca en la fortaleza-templo de Sacsay Huaman, tenía planta cuadrangular.

Las kallankastan difundidas en el territorio inca por las variadas funciones que cumplían , eran edificios cuadrangulares de planta alargada, con múltiples puertas y ventanas, se ubicaron en diferentes sitios del reino.

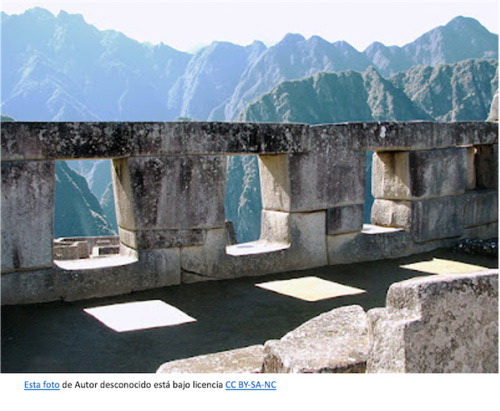

Asimismo, las ventanas (toko), como en el templo del Sol en el Cusco y en las ventanas del templo de las tres ventanas en Machu Pichu, tienen forma trapezoidal, lo mismo sucede con los nichos y las puertas a las ciudadelas, como el Inti Pungo (Puerta del Sol), en Ollatay Tambo. Quizás las dos formas, el cuadrado y el trapecio, se consideraban con idénticas características y cualidades y podían adquirir el mismo significado.

En Willka Huaman, provincia de Ayacucho, hay los vestigios de una construcción hecha de piedra y en forma de pirámide escalonada, ahora en estado de deterioro, que tiene en su remate un trono con doble asiento, cada uno de forma ccubica, aquí posiblemente se sentaba el Inca con suCoya y por lo visto, a más del significado sagrado convencional del cuadrado, tenía al mismo tiempo el de fertilidad, muy importante para los incas puesto que garantizaba la estabilidad en el poder, la sucesión, y la legitimidad divina a gobernar el Tahuantinsuyo.

Pasando al Ecuador, se sabe que Tupac Inca Yupanqui, estuvo en Cacha y Colta, esto se comprueba con los topónimos y onomásticos que quedaron en la zona. En Colta, provincia de Chimborazo en Ecuador, también se construyeron las canchasde modelo y forma cusqueños.

Volviendo a las figuras geométricas, el cuadrado fue entre los incas un símbolo mito- poético constante en las manifestaciones cultuales: lo vemos en los tucapus (conjunto de diseños polícromos cuadrados, usados por la élite inca) en los vestidos de los soberanos, en los queros (vasos rituales), en la orfebrería, expresando al igual que la arquitectura, la comprensión del cosmos.

Las figuras geométricas como el círculo y el cuadrado entre los incas-quechuas quechuas, como hemos visto, describían la estructura del cosmos y creaban espacios rituales, devinieron formas artísticas que simbolizaron un mundo único y trascendente

Bibliografía consultada

-Gasparini G. y Margolies L. Arquitectura Inka. Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1977

-Ivanov V.V. y Toporov V.N. Investigaciones en el campo de las antigüedades eslavas. En Árbol del Mundo

-Espinoza Soriano W. Los Incas (Economía, Sociedad y Estado). Ediciones Inkamaru, La Paz, Bolivia .2012

– Mason V. La época de las Primeras Civilizaciones. Revista Ciencias Sociales 1978. Academias de Ciencias de la URSS, Moscú –

Valcarcel, L. E. Historia del Perú Antiguo, Tomo II. Editorial Juan Mejía Baca. Lima Perú

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.