A mediados de 2011 el gobierno de Colombia anunció un rápido descenso sostenido del índice de Gini y de las poblaciones en situación de pobreza «normal» y «extrema» entre los años 2002 y 2010. A la vez, lanzó el proyecto «Prosperidad para todos» con el fin de consolidar esa tendencia y reducir en menos de […]

A mediados de 2011 el gobierno de Colombia anunció un rápido descenso sostenido del índice de Gini y de las poblaciones en situación de pobreza «normal» y «extrema» entre los años 2002 y 2010. A la vez, lanzó el proyecto «Prosperidad para todos» con el fin de consolidar esa tendencia y reducir en menos de dos décadas la desigualdad y la pobreza, una de las Metas del Milenio más incumplidas por Colombia y el planeta.

Llegó la noticia cuando analizaba datos tomados de las oficinas estatales de estadística (DANE) y de su instancia superior, el buró de planificación del estado (DNP), entidades que reportan al equipo económico del alto gobierno (ministros y comités) cercano a la presidencia del país. Mis cuadros y gráficos no encajaban con las nuevas cifras. Me pregunté: ¿Qué ocurre, todas las cifras y datos vienen de ellos y ahora hablan de años para los que no han entregado datos completos?

Pronto aparecieron críticas y artículos escépticos en la prensa colombiana, en The Guardian de Inglaterra (1) y en Rebelión (2). El debate nacional se activó desde entonces. Leí comunicados oficiales, editoriales y columnas de opinión, entrevistas a expertos y funcionarios, reportes metodológicos y hasta declaraciones del vicepresidente Angelino Garzón cuestionando las cifras invocadas por DNP. ¿Y quién es este vicepresidente que contradice a su jefe con argumentos tan sensatos?

Garzón es un exsindicalista forjado en la izquierda marxista hace más de cuarenta años; ha dedicado la última década a acompañar el proyecto neoliberal en las delegaciones que viajaron a Estados Unidos a presionar la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y a presentar a Colombia como ejemplo de respeto a los derechos y pactos laborales (3) ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza. También fue gobernador electo del Valle (región importante) durante el gobierno de Uribe. La periodista Cecilia Orozco Tascón, Premio Nacional de Periodismo, le asigna aspiraciones presidenciales junto a su posible compañero de fórmula, Julio Roberto Gómez, otra figura importante del sindicalismo local. Basta una anécdota para describir a este segundo personaje:

En la última negociación que acordó el valor del salario mínimo para este año 2011, Julio Roberto Gómez pactó con empresarios y gobierno un aumento de unas pocas gotas porcentuales. Días después de firmado, el mismo presidente Santos declaró que ese valor era muy bajo y le agregó unas dos gotas más por decreto. Fue una jugada irónica que dejó mal al representante estrella de nuestras centrales obreras y confusos a muchos colombianos.

Definiciones de pobreza y de los criterios para evaluarla

Hay muchas clases de pobreza (urbana, rural, «normal», extrema, ética, educativa, informativa, argumental, estética, temporal, crónica, …) y cada una requiere de criterios y métodos distintos para evaluarla, para poder decir .. de aquí hacia allá empieza o termina. A ese supuesto, o premisa -no siempre declarado con nitidez oportuna- se le llama línea de pobreza. Es como fijar la vara en el salto alto: si se baja, más personas la superan; si se eleva, menos lo logran. Aquellos que deciden el valor de las líneas y dicen saber porqué, cómo y cuándo lo hacen son precisamente los que dan línea, los dueños del sentido de la cuestión, los gurús de la econometría política del poder.

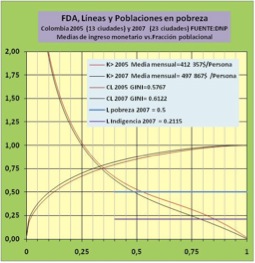

DANE y DNP han usado la línea de pobreza normal (LP) para un hogar en el que cada persona dispone en promedio de unos tres dólares diarios para cubrir todos sus gastos básicos; también la línea de indigencia LI, o de pobreza extrema, en la que cada persona del hogar dispone de cerca de 1.25 dólares diarios en promedio para sobrevivir. Pero esas varas no se ponen en el vacío sino en el marco de la distribución de ingresos concreta de cada país; y en estadística, ese marco es la Función de Distribución Acumulativa, (FDA), un gráfico que permite estimar el porcentaje de población acumulada que supera o nó el nivel de la vara, según donde sea colocada.

Aquí sólo mencionaremos cifras esenciales del ingreso monetario mensual o diario por persona. Esto facilita entender el contexto y lo que viene: pronto renegociarán los mismos el valor del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para el año 2012. Nuestros sindicalistas estarán allí para acordar este valor influyente en el bienestar social del año que viene, pero no dan línea, esas líneas-premisas las deciden y justifican otros con mayor poder político y económico.

Una vez definido, el Salario Mínimo se usa como argumento para elaborar y estimar otros parámetros derivados, decisiones, resultados y pronósticos del desempeño anual de la economía (inflación, empleo, impuestos, …, presupuestos públicos, familiares y empresariales, … políticas monetarias y sociales, …., líneas de pobreza y números de pobres, … acuerdos laborales de sectores, etc.).

Luego de recoger los datos el DANE los semiprocesa y resume para los analistas en forma de cuantiles -cada cuantil es un dúo de datos compuesto de 1)la fracción de población y 2) su fracción de aporte al ingreso total repartido-. Varios cuantiles permiten elaborar la llamada Curva de Lorenz, … por favor, no confundirlas con las curvas de Loren, las de la Sofía…. y ahora en serio, a partir de ellas se calcula un indicador muy tosco llamado Indice de Gini. Para un mismo Gini pueden existir múltiples distribuciones con estructuras diferentes, con varias poblaciones posibles en pobreza normal y extrema para las mismas líneas-premisas; es un indicador polisémico, no dice gran cosa, es tosco aunque muy usado. Cuando el Gini se acerca al valor uno la desigualdad es extrema, cuando se acerca a 0.3 es baja, cuando es cero significa equidad perfecta; el Gini nunca se sale del rango de cero a uno, es un indicador dócil. Decir que un Gini es alto o bajo no informa mucho; todo depende de qué es lo que se reparte entre la población, de la variable estudiada y de su distribución estadística.

La Curva de Lorenz es adimensional, abstracta como las fracciones puras, y cuando está bien hecha puede obtenerse de ella otra curva adimensional muy útil: la Función de Distribución Acumulativa (FDA) que suele graficarse -en el eje vertical va el ingreso en medias de la distribución; en el eje horizontal va la fracción de población acumulada en orden, sea ascendente -de pobre a rico-, o descendente -de rico a pobre-. La FDA permite estimar qué porcentaje supera cierta línea de pobreza obtenida de dividir la línea-premisa sobre la Media real, mientras la curva de Lorenz permite estimar la fracción del botín total que se lleva la fracción más favorecida de la población. Cuando la FDA se multiplica por la media real se obtiene una FDA en unidades reales. Cuando una publicación use estas curvas debemos exigir que a la vez presenten y justifiquen los valores con sus unidades reales de: 1) el promedio de la distribución, o media, 2) cualquier valor-premisa que se use para cualquier fin adicional. Cuando nos hablen en fracciones puras, siempre debemos preguntar cuál es el valor de la unidad y en qué se mide (kilos, dólares, metros, bacterias por litro, etc.)

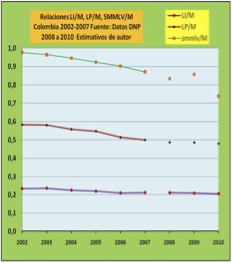

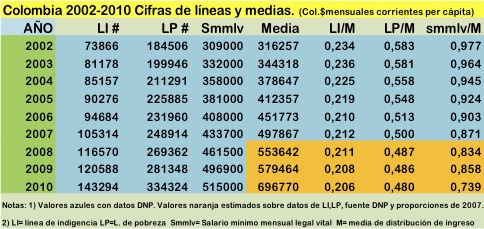

Por ejemplo, en Colombia-2007 la media real de la distribución fue de M=Col$ 497 867 mensuales por persona (datos DNP). Las líneas premisas postuladas ese año fueron: LI= $ Col. 105 314 para indigencia, y LP= Col.$ 248 914 para pobreza normal. Al dividir por la media obtenemos: LI/M = 0.2115 y LP/M=0.5. Lo mismo puede hacerse con cualquier valor de referencia, como el salario mínimo que fue de valor SM=$ 433 700 mensuales por persona, y la relación SM/M = 0.8711.

Basta dibujar líneas horizontales para esos valores en la gráfica de la FDA (en medias) y encontrar visualmente los porcentajes de población que la superan o que no la superan. Esa es la esencia del método empleado en las tablas y gráficos que acompañan este texto.

2006-2007: DANE cambia cobertura de encuestas, Gini sube, alarmas suenan

Al investigar los datos entre 2002-2008 aparecen avatares y cambios en las cifras y métodos oficiales. Informó el DANE y DNP que en 2006, el primer método antiguo basado en encuestas de 13 ciudades grandes -incluídas sus zonas rurales- fue cambiado por un segundo método hecho para 23 ciudades, agregando 10 ciudades de menor población, menor actividad económica y mayor presencia campesina en su periferia. Surgieron problemas que se usaron como pretexto para traer más tarde un tercer método llamado IPM (índice de pobreza multidimensional), un constructo inglés de la U. de Oxford, muy reciente y que quiere introducir el gobierno desde 2008 porque tiene una propiedad mágica muy conveniente políticamente: cambia los porcentajes de pobres e indigente por otros menores -aunque mide otras cosas- mediante el viejo truco de que si no puedes dar buenas razones, trata de confundirlos, cambia las reglas e impide que regresen a las anteriores reglas.

Como era de esperar, pasar de 13 ciudades mayores a 23 mejora la calidad de la muestra. Ello disminuyó el ingreso promedio del nuevo conjunto y alteró la estructura de la distribución, acentuando los contrastes: el índice de Gini subió a 0.61, un nivel políticamente impresentable similar al de Brasil. Ante este fenómeno, DNP y DANE crearon mesas de expertos (con presencia de académicos universitarios, tanques de pensamiento gremial, expertos independientes, además de los de DANE y DNP como entes decisores).

En su primera fase, diagnosticaron un problema de incompatibilidad que requería empalmar los dos métodos; pero hacerlo obligaba a reconocer que la desigualdad en el pasado reciente era mayor que la reportada oficialmente; entonces decidieron acallar los datos 2006-2007 por ser incompatibles y no comparables. Luego vino la historia del método desde 2008.

Pero más importante es mirar la tendencia entre 2002-2007. La tabla anexa muestra los valores y relaciones entre cada valor y la media de toda la distribución. Se observa una tendencia decreciente de la relación Salario Mínimo/Media, o SM/M, señal de que este ha perdido capacidad de compra respecto al potencial del sistema y de que los más ricos han concentrado a mayor ritmo el ingreso, el poder de ahorro y el capital. Se observa también que la relación Línea de Pobreza normal a Media, LP/M bajó bastante, señal anormal de que bajó la población en riesgo de pobreza, lo que solo ocurre cuando aumenta el poder de compra de su ingreso, aspecto incoherente con la caída gradual del Salario Mínimo/Media. Y la línea de indigencia LI/M ha bajado menos, pero ha bajado, señal ambigua de que el número de indigentes disminuyó algo y aumentó su consumo real, quizás por efecto de los subsidios oficiales transferidos a algunos sectores pobres durante la era de Uribe Vélez.

En resumen, según el informe oficial todos mejoraron, hay menos pobres, a pesar de la inflación, del crecimiento de la población, de la emigración campo-ciudad, del escaso crecimiento económico, de la marcha de jóvenes a otras naciones en busca de trabajo, del desplazamiento y despojo forzado de los pequeños propietarios campesinos y poblaciones nativas de sus tierras por causa de nuestras interminables violencias. El índice de Gini presentó un aumento notable, originando el desencanto oficial.

La tesis aquí expuesta es que todos esos cambios e incoherencias simultáneas podrán explicarse cuando se publique y analice a fondo el conjunto de datos cuantiles faltantes desde 2006 hasta hoy y sean sometidas a análisis como este. Hay un elemento común en todo esto: la vara ha sido rebajada gradualmente en el lapso 2002-2007 y la explicación aún no la entregan ni los funcionarios del gobierno saliente de Uribe, ni los de Santos. (Sería fácil porque en DANE y DNP hubo pocos cambios de personal y hasta el entonces director de Fedesarrollo -centro privado de investigación económica con apoyo empresarial- fue parte de la mesa de expertos, pasó a ser ministro activo del gobierno Santos, y como tal ha defendido el método IPM de Oxford.

Con cualquier lenguaje, como matemáticas y estadísticas, podemos errar, ocultar y mentir

Si tienen tiempo de observar las tablas de cuantiles de distribución de ingreso para varios países, métodos y años, de la UNU (Universidad de las Naciones Unidas con sede en Finlandia) encontrarán tres columnas con valores distintos del índice de Gini: el estimado del estudio con asesoría internacional, el del organizador de la base de datos, Deininger y el publicado oficialmente por el gobierno; este último suele ser inferior a los otros dos entre 4 y 5%. Parece ser una antigua costumbre por parte de muchos gobiernos.

Mezclar las 13 ciudades de mayor ingreso medio, con 10 nuevas de ingreso medio inferior y mayor presencia de población rural cambió toda la estructura distributiva y acentuó el contraste entre ricos y pobres: eso sube el Gini; entenderlo requiere navegar entre las series de datos y cuantiles, antes y después de la fusión. Otro dato cambió: resultó mayor la fracción de pobladores rurales -los más pobres, para quienes se definen líneas de pobreza e indigencia inferiores a las urbanas-. Al mezclarse resulta que el 25% de la muestra es población rural, mientras que era de tan solo 5% para las 13 ciudades mayores. Esto era previsible y lo aceptan los reportes de DNP. En Colombia, y sospecho que en muchos países, al alejarse de las urbes y vías principales e internarse por los caminos de herradura y trochas veredales, el paisaje y la naturaleza se hacen más bellos y la pobreza más cruda. Era de esperar que la información mejorara al ampliar la cobertura. Si la tendencia fue revertida, el único que podía hacerlo de un plumazo fue el gobierno, y eso requiere tomar las medidas adecuadas para maquillar los datos y resultados. Pero hay otros detalles y evidencias que suscitan desconfianza, algunos me los reservo para otro monento.

Hay varias ventanas en el trabajo estadístico que permiten meter la mano en los datos para «mejorarlos» a gusto. Una es la de los ajustes acostumbrados internacionalmente para corregir la evasión, la elusión, y el mal reporte debido a múltiples razones. Otra es el ajuste con las cuentas nacionales; otros son los ajustes imputados de ingreso, ganancias de capital, transferencias y subsidios oficiales a quien vive en casa propia, así sea una choza, o así sea una casa buena, o un buen piso en el que sus integrantes no disponen de ingreso mensual suficiente para otras necesidades básicas: pero estos ajustes son normales y no afectan mucho, entre otras razones, porque suelen aumentar más la tajada de las clases altas, que reciben más ingresos de capital y son las más hábiles para evadir el pago real de impuestos. Pero los grandes cambios parecen ocurrir dentro de las oficinas cercanas a los ministerios y al poder ejecutivo antes de adoptar la forma de comunicados oficiales.

Interpretar esa parte requiere datos buenos, completos y análisis apropiado. A manera de hipótesis planteo que la estrategia general de la muy astuta élite colombiana que hoy celebra 190 años en el poder sin resolver los grandes problemas sociales del país, ha sido más o menos así durante la última década:

1) El dúo oficial DANE-DNP rebaja la inflación real de precios en cada reporte mensual o trimestral. Esto les permite declarar tasas oficiales de inflación anual acumulada menores a las reales.

2) Cada fin de año, sobre la base de una inflación menor a la real, negocian y pactan con los sindicatos un aumento salarial inferior al que conservaría el poder real de compra e inferior al potencial del crecimiento económico real.

3) Para que no se disparen las poblaciones vulnerables a la pobreza e indigencia, decretan líneas de pobreza con tendencia gradual hacia abajo -bajan las varas-.

4) Optan por dar subsidios en efectivo a los de abajo, tanto para ganar apoyo político popular como para aliviar algo su miseria real. Esa transferencia la paga esencialmente la clase media asalariada con los impuestos a la hora de recibir el salario y a la hora de hacer sus compras. La clase alta también paga impuestos, pero en balance, ostenta tasas de tributación neta menores que las de los asalariados formales. Es preciso anotar que tener un trabajo formal en Colombia, así sea de un salario mínimo, es todo un privilegio.

5) A veces el juego se les sale de las manos; entonces cambian de reglas, de método y de maquillaje. En este caso apelaron a un milagroso cambio de método: el IPM, el constructo anglo-colombiano que les permite afirmar que en tres años bajaron la pobreza normal de 50% a 37% entre 2008-2010, basados en datos parciales, incompletos, sin informar todos los datos básicos necesarios para el análisis y el control de investigaciones independientes.

El resultado acumulado parece ser una transferencia neta del ingreso de las clases asalariadas a las más pobres porque alguien tiene que pagar esos subsidios a la pobreza extrema. Basta recordar las leyes complementarias dictadas por el gobierno de Uribe que precarizaron aún más el trabajo formal ante el silecio cómplice de nuestros sindicalistas estrella. Por el otro lado, el de la élite empresarial y latifundista, han fortalecido su capacidad de acumular y concentrar la riqueza y el ingreso.

Datos para reflexionar y debatir sobre Colombia

Según mis cálculos sobre datos tomados de DNP -que ya son parte del sistema nacional de archivos de documentos y contrataciones públicas en la red- la distribución del ingreso per-cápita mensual en Colombia, año 2007, puede resumirse en estas cifras generales bastante aproximadas:

· Solo el 26 % de la gente supera la media de la distribución (en 2010 fue cercana a 700 000 pesos por persona al mes, unos 370 dólares mensuales).

· El 5% más rico dispone de un tercio del ingreso total. El 20% intermedio de población se lleva el segundo tercio. El 75% restante de la gente, los de menor ingreso, disponen del tercio restante.

· El anterior punto permite afirmar que el ingreso personal mensual promedio de la clase alta es de 0.33/0.05= 6.6 medias; para la clase intermedia de 0.33/0.20 = 1.5 medias; y para la clase más precaria de 0.33/0.75 = 0.44 medias del ingreso así definido.

· El 12% más rico de la población dispone de la mitad del ingreso repartido.

· Cuando la muestra es para 13 ciudades grandes, el 95% de la población es urbana y el 5% es rural. Si cambia la muestra a 23 ciudades, la población urbana pasa a 77% y la rural a 23% .

· El índice de Gini es un indicador muy tosco e incapaz de llegar a este tipo de conclusiones.

· La relación entre el SMMLV (salario mínimo) y la media ha bajado de manera gradual y clara de un valor de 0.97 en 2002 a cerca de 0.87 en 2007. Esto solo es posible cuando el crecimiento es muy alto y el poder de compra real del SMMLV se sostiene a pesar de la inflación, el desempleo y el aumento de la población. ¿Porqué no sostienen esta vara? Porque necesitan pagar menos salarios para ganar más. Pero esa tendencia tiene límites, porque venden menos en el mercado interno.

· La relación LP/M (línea de pobreza a media de la distribución) así como LI/M de indigencia muestra un deterioro sostenido entre 2002 y 2007, posible señal de que la política de estado y élite ha sido la de bajar las varas para reducir artificialmente las poblaciones en situación de pobreza. Es difícil creer que los gobiernos neoliberales hayan bajado la pobreza e indigencia si estas relaciones han caído; no son claros al definir las líneas oficiales ni entregan aún los datos claves completos.

De Colombia a Fukushima: crisis de convivencia agravada por élites, imperios, economistas y estadísticos

Pronto negociarán el salario mínimo para el año 2012. En la primera semana de enero, en plena resaca de las fiestas, conoceremos la nueva cifra. Es preciso que para entonces el gobierno haya tenido la gentileza de entregar los datos faltantes desde 2006 en adelante, básicos para situar el previsible debate. Las cifras del IPM de Oxford pueden ser útiles para orientar y enfocar programas puntuales del gobierno y las administraciones locales, pero no para negociar el salario mínimo, ni para entender el fenómeno estructural, inercial y sistémico de la desigualdad y la pobreza del ingreso monetario (anual, mensual o diario) per cápita en Colombia.

Quienes controlan el símbolo, el mito y el ritual ya tienen una tajada importante del poder. Lo demás viene por añadidura. El poder de las religiones tradicionales viene de ahí. Por eso son tan importantes los artistas, periodistas y pueblos dignos que los manejan para la convivencia sincera y sana. Es posible ocultar y mentir con cualquier lenguaje, incluso el matemático y el estadístico. La pobreza se arregla a punta de redistribución, no de cambios de método de medición, ni de presentaciones de powerpoint. La estrategia del sistema es cambiar algo para que lo esencial no cambie y todos sigamos creyendo que estamos progresando … pero ni siquiera nos preguntamos hacia dónde va el progreso. Aquí se juntan varios espacios en crisis: la convivencia, la ética, la economía y la estadística.

Un ejemplo del momento mundial: en China y Japón hay registros antiguos y gráficos milenarios de terremotos y tsunamis. ¿Por qué construyeron las centrales a la orilla del mar? .. Para ahorrar costos y mejorar la rentabilidad, la eficiencia y la competitividad … es decir, por codicia. ¿Dónde están los estudios estadísticos sobre esos riesgos, quién los hizo, en el contexto de qué país los hicieron, quiénes fueron las empresas, países y personas responsables de su diseño y ejecución? Parece que los estudios estadísticos mutilaron o ignoraron el evento extremo que ocurrió: el terremoto fue de los más altos registrados en la historia, el tsunami inundó los reactores. Tal vez usaron Curvas de Gauss, Teorema de Bayes, Contrastación de Hipótesis, PI-values y otros algoritmos que hoy son blanco de críticas de fondo. La estadística tradicional está también en crisis, la oficial, ni se diga.

Los invito a analizar casos parecidos en sus respectivas naciones y regiones. «Cosas veredes, Sancho».

Pasto, Colombia, octubre 5 de 2011

Referencias:

Glennie, Jonathan. «Colombia’s new index to measure poverty merits a cautious welcome». The Guardian, Inglaterra: 30/08/2011. ……. Disponible en Internet en el portal: http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/aug/30/colombia-new-poverty-measurement-index

Gómez Sánchez, Libardo. «Otra burla del gobierno Santos», artículo en Rebelión.org (21-09-2011)

Orozco Tascón, Cecilia. «La farsa populista» artículo en el diario El Espectador, Bogotá, Colombia. 27/09/2011. En Internet: http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-302257-farsa-populista

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.