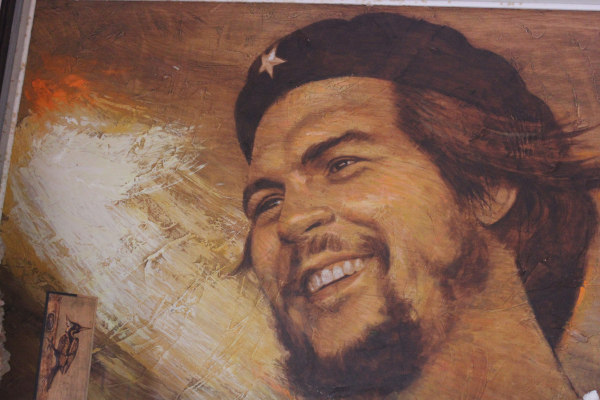

A 58 años de su asesinato en Bolivia, la figura de Ernesto Che Guevara sigue encarnando un ideal ético y político que trasciende monumentos y consignas. Tres jóvenes cubanos comparten cómo su legado —humanista, rebelde y profundamente latinoamericano— continúa marcando las luchas del presente.

El silencio de la multitud se había vuelto desgarrador. De alguna manera, todos allí ya lo sabían. Y, sin embargo, aferrados a la terca esperanza de que —una vez más— todo fuera mentira, aguardaban oír que aquellas infames fotografías, los impúdicos reportajes y los nefastos festejos del imperialismo no fuesen más que una gran farsa.

Aquel 18 de octubre de 1967, ante la inmensidad del pueblo reunido en la Plaza de la Revolución, Fidel confirmaba, con visible tristeza, que “el más extraordinario de nuestros compañeros de revolución”, Ernesto Che Guevara, había sido asesinado en la selva boliviana. Ninguna palabra podría describir el dolor de aquella plaza.

Nueve días habían pasado desde ese fatídico 9 de octubre, cuando Félix Ismael Rodríguez —el experimentado agente de la CIA que había dirigido la fallida invasión mercenaria de Playa Girón— transmitió la orden de ejecutar al Che, herido y cautivo en la escuelita de La Higuera. La decisión política de asesinarlo había sido tomada por el entonces presidente boliviano, René Barrientos. Rodríguez instruyó disparar por debajo del cuello para simular un enfrentamiento y presentar ante la prensa una muerte en combate.

La historia es conocida. El encargado de cumplir la orden fue el sargento boliviano Mario Terán, quien años más tarde relataría que el Che, aun gravemente herido, se le apareció como un gigante. No pidió clemencia ni mostró miedo. Terán recordaría que, en aquel momento, paralizado por el pavor, el Che lo increpó con firmeza: “Póngase sereno, soldado, usted está a punto de matar a un hombre”.

Tras el asesinato, el ejército boliviano y los agentes de la CIA trasladaron el cuerpo a Vallegrande, un pequeño pueblo escondido entre los valles bolivianos. Allí, en la lavandería del Hospital Nuestro Señor de Malta, el cadáver de Guevara fue expuesto cruelmente ante la prensa como trofeo del supuesto “triunfo” militar. Durante la conferencia, los oficiales señalaron los impactos de bala intentando sostener la farsa de una muerte en combate.

Horas más tarde, en la madrugada del 11 de octubre, los cuerpos del Che y de sus compañeros fueron enterrados clandestinamente. Los servicios de inteligencia estadounidenses, en colaboración con el ejército boliviano, informaron que los cuerpos estaban “desaparecidos”. Fue un intento desesperado por impedir que sus tumbas se convirtieran en santuarios de peregrinación revolucionaria.

Sin embargo, durante las décadas siguientes —y hasta hoy— miles de personas, año tras año, llegan hasta aquel remoto pueblo, improvisando altares y ofrendas en homenaje al “Santo de La Higuera”.

Durante esos nueve días, el gobierno revolucionario intentó por todos los medios confirmar los hechos antes de hacer cualquier anuncio. No era la primera vez que el gobierno estadounidense se jactaba de haber asesinado a “ese peligroso guerrillero”.

Fue aquella noche, el 18 de octubre, ante el dolor del pueblo reunido en la Plaza de la Revolución, cuando Fidel —luego de destacar las cualidades del Che como revolucionario y de afirmar que “tenía una infinita fe en los valores morales, tenía una infinita fe en la conciencia de los hombres”— declaró que la Revolución quería que sus combatientes, trabajadores y estudiantes fueran como el Che.

Fue allí donde, ante el dolor de una pérdida infinita, la multitud empezó a gritar: “¡Seremos como el Che!”.

En un nuevo aniversario del Guerrillero Heroico, conversamos con tres jóvenes cubanos sobre el significado del Che en la actualidad: un Che alejado de las estatuas y de los rituales burocráticos, que se convierte en una utopía viva para las luchas del presente.

Amar a los que nadie ama

Alejandra Romero describe su relación con la figura del Che como “visceral”. De pequeña, su padre le leía pasajes de su Diario en Bolivia, lo que forjó en ella una profunda admiración por su figura. Actualmente estudia Historia, convencida de que “todavía queda muchísimo por decir y descubrir sobre el Che”.

Entre las imágenes que más la han impactado de su vida y obra, Alejandra menciona su paso por la colonia de leprosos de San Pablo, en la Amazonía peruana, mucho antes de que Ernesto Guevara se convirtiera en el Che.

Durante su primer viaje por Sudamérica junto a su amigo Alberto Granado, en junio de 1952, llegaron a la colonia de San Pablo. Su llegada fue posible gracias a una carta de presentación dirigida al doctor Hugo Pesce, destacado médico socialista peruano, discípulo de José Carlos Mariátegui y experto en lepra.

El lugar albergaba a seiscientos pacientes que vivían en una aldea separada y aislada de los médicos y monjas encargados. Al llegar, ambos jóvenes se negaron a estar separados de los pacientes y durmieron en las barracas de los enfermos. Allí pasaron varios días trabajando y conviviendo con ellos. Desafiando toda convención social, no solo los atendían, sino que compartían actividades cotidianas; incluso jugaron al fútbol con los leprosos.

Alejandra recuerda que fue allí donde Ernesto cumplió veinticuatro años, el 14 de junio. “Para celebrarlo, los pacientes, que habían desarrollado un gran cariño y respeto por los dos viajeros argentinos que los trataban como iguales, organizaron una fiesta”, señala.

Durante la celebración, en un momento de gran emoción, Ernesto pronunció un brindis que quedó grabado en la memoria de todos. Aunque las palabras exactas varían entre las fuentes, el mensaje central permanece inalterable.

Tras agradecer lo que denominó una “magnífica demostración de afecto”, Ernesto expresó:

«Creemos, y después de este viaje más firmemente que antes, que la división de América en nacionalidades inciertas e ilusorias es completamente ficticia. Constituimos una sola raza mestiza, que desde México hasta el estrecho de Magallanes presenta notables similitudes etnográficas. Por eso, tratando de quitarme toda carga de provincialismo exiguo, brindo por el Perú y por América unida».

Para Alejandra, aquel momento representa “el instante en que se forja una conciencia capaz de mostrarnos no al guerrillero icónico, sino al joven humanista en plena transformación”. Afirma que se trató de una “epifanía” nacida del trato igualitario con los más marginados y excluidos.

“En un mundo de nacionalismos excluyentes y fronteras levantadas, esto nos recuerda que la verdadera política nace de la empatía, y que nuestra identidad más esencial es la de una patria compartida”, reflexiona. Señala que las luchas del Che surgieron del contacto directo con el pueblo, lo que mantiene vigente “un poderoso mensaje de unidad latinoamericana, no como proyecto burocrático, sino como lazo fraternal indestructible”.

Primero el pueblo

Renier Garí Angulo cuenta que creció escuchando aquella historia. Durante sesenta años, la anécdota se transmitió de generación en generación en su pequeño pueblo de la provincia de Ciego de Ávila. Ocurrió a comienzos de la década del sesenta, cuando el Che, siendo ministro de Industrias, visitó una empresa de tabacos llamada La Casita Criolla. Todo el pueblo estaba conmovido.

Luego de recorrer el lugar, el director de la empresa se acercó al

Che y le ofreció, como obsequio, una caja de puros de alta calidad

producidos allí. Renier cuenta que el Che lo miró con

severidad.

“¿Usted es dueño de esa caja de tabacos?”,

preguntó. El director, un tanto desconcertado, respondió: “No,

es del pueblo trabajador”. La réplica fue inmediata. Mirando a los

obreros reunidos, el Che alzó la voz para que todos lo escucharan:

“¿Y usted contó con el permiso de los trabajadores para hacerme

ese regalo? ¿Consultó con ellos para hacerlo?”. Sin más rodeos,

ordenó guardar la caja.

“Evidentemente, yo no estuve allí; solo tengo 23 años. Puede que la anécdota, con el paso del tiempo, se haya convertido en un mito. Sin embargo, siempre imaginé la cara del directivo en ese momento. Cómo un detalle podía revelar una actitud burocrática que, para el Che, era simplemente inaceptable”, señala Renier, quien hoy es profesor de secundaria. Desde su experiencia docente, afirma ver cotidianamente cómo esos valores que impartía el Che están amenazados.

Renier considera que el ejemplo del Che posee un valor ético y político que debe cuidarse a diario. “Muchas veces tenemos naturalizados los privilegios de los dirigentes o que estos —del ámbito que sean— tomen decisiones sin consultar a las bases. El Che, con gestos como este, demostraba que esas ‘cortesías’, por más pequeñas que fueran, no son dignas de un proceso horizontal y revolucionario. Son un lastre que debemos combatir día a día”.

Una figura humana

Giselle Armas Pedraza recuerda que la primera vez que sintió lo que significaba el Che fue cuando estaba en segundo grado. Su escuela quedaba cerca del aeropuerto de San Antonio de los Baños, y el 12 de julio de 1997 sus maestros llevaron a los estudiantes a presenciar la ceremonia de recibimiento de los restos del guerrillero, encabezada por Fidel Castro y la familia del Che.

Cuenta que, a pesar de ser una niña muy pequeña que no terminaba de entender todo lo que pasaba, aquel día la marcó profundamente. Las personas reunidas, el acto conmemorativo, el féretro y la bandera de Cuba formaron una imagen que la conmovió para siempre.

Actualmente, Giselle es coordinadora de la Cátedra Ernesto Che Guevara de la Universidad de La Habana. Afirma que uno de los principales esfuerzos pedagógicos que realiza es el de “humanizar”.

“Muchas veces, cuando hablamos de héroes y heroínas, terminamos idealizándolos. Los ponemos en un lugar donde nadie puede alcanzarlos”, reflexiona. Agrega que, en su labor docente, ha sido muy importante acercar esa figura para que los estudiantes puedan ver que también fue un niño y un adolescente como ellos, que tuvo muchos obstáculos que debió superar antes de transformarse en esa persona de la que todos hablan.

Para Giselle, esa apuesta por humanizar al Che es la que permite romper con las frases hechas y los estereotipos que rodean su figura. Así, los estudiantes pueden adentrarse en su obra desde un análisis crítico e identificar qué ideas o herramientas les permiten analizar la realidad contemporánea.

Giselle destaca que la figura del “hombre y la mujer nuevos” no es un ideal estático, sino “un sujeto colectivo que estamos construyendo constantemente con nuestras acciones”. En esta idea radica, según ella, un principio fundamental: “identificar que de lo que hagamos depende también el proceso revolucionario”.

Subraya la importancia del “hacer” y del “crear” en las nuevas generaciones, como camino para que “las personas —sobre todo los más jóvenes— puedan ser sujetos de la revolución”.

En ese sentido, asegura que “el Che no es letra muerta”, ni se reduce a la historia de su pasado heroico. Por el contrario, sostiene que se trata de una figura que debe ser leída “aquí y ahora”.

“A veces —explica— el Che es muy crítico con nuestra realidad, muy incómodo. Nos alerta sobre los caminos peligrosos que podemos tomar, a la vez que nos invita a seguir creando y apostando por un socialismo cubano donde el sujeto popular sea el creador de una nueva sociedad”.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.