En esta nueva entrega del Centenario Manuel Sacristán Salvador López Arnal analiza los primeros pasos de Manuel Sacristán en la tradición marxista.

Para José Sarrión, por su coraje político y filosófico

No hay libros de Marx (o de cualquier otro autor marxista) en la biblioteca de juventud de Manuel Sacristán (hasta 1950 o 1951) que reconstruyó Albert Domingo Curto. Sí sobre Hegel, Weil, Poincaré u Ortega, por ejemplo.

No hay referencias marxianas en los artículos que publicó en los cuatro números de Qvadrante. Los universitarios hablan (entre noviembre de 1946 y mayo de 1947).

Tampoco en las voces que escribió a inicios de los cincuenta para el Diccionario Político Argos, no editado finalmente, coordinado por Esteban Pinilla de las Heras, a excepción de un resumen de los acuerdos y desacuerdos joseantonianos sobre la obra de Marx (apartado I.2. de su artículo sobre José Antonio Primo de Rivera de 1952). Sin comentarios propios, sin referencias a Marx en la bibliografía.

Casi lo mismo puede afirmarse de sus colaboraciones en Laye, con alguna excepción crítica. Por ejemplo: en una nota a pie de página de «Nota acerca de la constitución de una nueva filosofía», Laye, 22, 1953 observaba: «Por lo demás, la teoría de la legaña filosófica es también refutadora del marxismo, el cual, si bien inclasificable entre las filosofías disolventes (sólido, por el contrario, como la más seria de las filosofías y enemigo a muerte de la vis disolutiva filosófica), es, en cambio, indubitablemente legañoso.» [la cursiva es mía].

No se conocen inquietudes marxistas que pudieran influirle entre sus amigos de juventud. En Josep M.ª Castellet, Jesús Núñez o Juan Carlos García Borrón por ejemplo.

Durante sus estudios de Filosofía y Derecho tampoco cursó, por razones sabidas, ninguna asignatura centrada en la obra de Marx. Tal vez hubo alguna referencia al autor de El Capital en asignaturas como Filosofía de la Historia, Filosofía contemporánea o Historia de los sistemas filosóficos.

Dos de sus trabajos en los cursos de doctorado versaron sobre Kant y Husserl, no sobre Marx.

En su proyecto de tesis doctoral (noviembre de 1954) sobre la gnoseología de Heidegger, Sacristán citó a Bergson, Jaspers o al propio Heidegger. No a Marx, aunque, ciertamente, algún paso del escrito –«[el irracionalismo contemporáneo] no puede limitarse, como el de otras épocas, a proponer al espíritu una vida irracional o «suprarracional», sino que tiene que entablar una verdadera y explícita lucha contra la razón, caracterizándose así propiamente como antirracionalismo» [la cursiva es mía]– hace pensar en el asalto a la razón lukácsiano.

Tampoco hay referencias a autores marxistas en la conferencia que impartió, en diciembre de 1954, en el Instituto de Estudios Hispánicos dentro del ciclo «Panorama del porvenir»: «Hay una buena oportunidad para el sentido común».

Su familia más próxima (padres y dos hermanos mayores; su familia republicana tuvo que exiliarse a México) no fue una familia roja, en absoluto. Sacristán no fue un joven que se hiciera adulto en una familia de tradición comunista, socialista o republicana.

No es imposible que por curiosidad intelectual, siempre muy rica y profunda en su caso, leyera algún ensayo marxista antes de su viaje de estudios a Alemania. Pero no hay documentación confirmadora.

Sin olvidarnos de su, desde hacía años, clara posición política antifranquista, todo apunta a que sus cuatro semestres de estudio de lógica, historia y filosofía de la lógica en el Instituto de Lógica matemática y de Investigación de Fundamentos de la Universidad de Münster entre 1954 y 1956 fueron decisivos en su interés por la obra, praxis y vida de Marx (y Engels), por el filosofar del marxismo, y en su compromiso ininterrumpido, siempre creativo, intentando estar a la altura de las difíciles circunstancias del franquismo, con la tradición comunista marxista. (Con vena libertaria además: «Antes de entrar en el PSUC, me consideraba un marxista anarquista, un poco al estilo de Rubel», declaró en 1983 en una conversación con J. Ibarz para La Vanguardia.)

En Münster forjó amistad y compañerismo con su compañero de estudios Ettore Casari, militante del PCI (véase su testimonio en la muy interesante entrevista con Xavier Juncosa para «Integral Sacristán»), y allí asistió también a seminarios sobre marxismo coordinados por Hans Schweins, un obrero fresador, un cuadro de Partido Comunista alemán, organización fuertemente perseguida en aquellos años en la RFA, prohibida pocos meses después del regreso de Sacristán a Barcelona.

Además de su propia reflexión, fue siempre Sacristán un filósofo con pensamiento propio, su marxismo estuvo influido por las circunstancias señaladas: interés ininterrumpido, hasta el final de sus días (su último escrito largo fue la presentación del undécimo Cuaderno de la cárcel), por la obra y praxis del revolucionario sardo (influencia inicial de Casari, ratificada y ampliada poco después por Giulia Adinolfi); comunismo marxista vinculado a la intervención política transformadora (seminarios de Hans Schweins), a la militancia política (con Palmiro Togliatti como uno de sus referentes).

El marxismo de cátedra estaba para Sacristán fuera del alma de la tradición, «que no es una tradición de la ciencia, sino de la militancia revolucionaria», sin restar importancia, por supuesto, a un marxismo riguroso y bien argumentado (consecuencia de sus estudios de lógica y epistemología, y de su marcado racionalismo), abierto a novedades y revisiones, nunca recibido ni transmitido, ya desde sus primeros textos, de forma talmúdica y repetitiva. Un marxismo, amigo del análisis y del rigor, alejado siempre de formulaciones gastadas, vinculado a la praxis transformadora que nunca olvidó la perspectiva histórica.

No tuvo Sacristán maestros directos en su aproximación al marxismo. Scholz lo fue, pero en otros ámbitos. Él mismo dejó constancia de ello en su conferencia de 1979 sobre una política socialista de la ciencia.

De la vinculación de su marxismo a la acción comunista transformadora, enriquecido por investigaciones teóricas tan rigurosas como las desarrolladas en «El trabajo científico y su noción de ciencia», basta recordar la decisión, nada fácil para una persona con «adicción» a la lógica (carta a Antoni Domènech, agosto de 1983) y a la enseñanza como él, que tomó a sus 30 años, en la primavera de 1956, al finalizar sus estudios en el Instituto alemán: renunciar, sin tener nada asegurado a su vuelta a Barcelona, a una plaza de profesor que le ofreció el Instituto y pasar a ser miembro activo del duramente perseguido partido de los comunistas catalanes, PSUC-PCE. (Recordemos que tres años antes el franquismo seguía asesinando a luchadores comunistas, anarquistas y catalanistas en el Camp de la Bota de Barcelona; militar en el PSUC-PCE en aquellos años no era, desde luego que no, un asunto sin implicaciones sustantivas en el vivir y convivir).

Una de sus primeras acciones políticas fue la distribución, en minoría de uno, del material del Partido (Treballs, Mundos Obreros, etc) que logró pasar clandestinamente a su vuelta a España entre los trabajadores de las fábricas de Poble Nou, uno de los barrios obreros de la Barcelona industrial en aquel entonces. La razón de su acción: evitar que las publicaciones perdiesen actualidad. Su primer responsable político, Miguel Núñez, se subió por las paredes cuando pudo contactar con él (y Giulia Adinolfi) y supo lo sucedido.

Es buena ilustración también de su pronta aproximación a los sentimientos y estar-en-el-mundo de la clase obrera militante española de mitad de siglo, la información facilitada por Esteban Pinilla de las Heras en su imprescindible En menos de la libertad (p. 398): «Manolo Sacristán me contó en 1956 que había visto llorar a obreras de la fábrica de “La España industrial” (que entonces estaba en Sants) cuando se les explicaba que el llamado informe secreto de Kruschev al XX Congreso del PCUS (febrero de 1956) no era una invención de la propaganda capitalista, sino un hecho que había tenido realmente lugar, y que algunas de las coas que allí se decían contra la persona de Stalin eran auténticas». No es conjetura arriesgada señalar que Sacristán sería probablemente uno de los cuadros del Partido que explicaría la barbarie del estalinismo a los trabajadores del partido.

Sobre la fuerza de su compromiso, unas reflexiones suyas de la nota autobiográfica de finales de los sesenta: «2. La vida que empezó a continuación [tras ingresar en el PSUC-PCE en la primavera de 1956] tiene varios elementos que obstaculizaban no ya el estudio de la lógica, sino el intento general de mantenerme al menos al corriente en filosofía. Los elementos predominantes de aquella vida eran las clases y las gestiones [acción política]. Poco estudio. 3. Una excepción: la tesis [Las ideas gnoseológicas de Hiedegger]. Fue producto –como la posterior memoria pedagógica [para las oposiciones de 1962]– de unas vacaciones en sentido estricto: pocas [no nulas] gestiones, pero con el proyecto de volver».

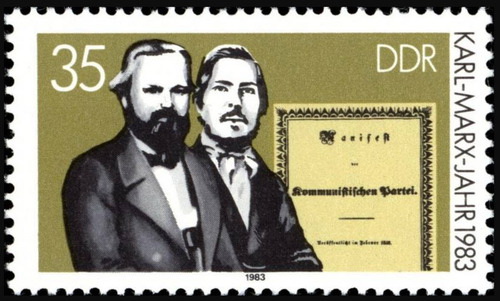

Hay muestras claras de ese marxismo documentado, no cegado, abierto a la crítica, nunca grosero intelectualmente, sin clásicos divinizados, pensado con y para otros, desde sus primeros trabajos marxistas. Así, en «Para leer el Manifiesto del partido Comunista», un escrito suyo de 1957 que contó con la colaboración de Pilar Fibla y Giulia Adinolfi, señalaba: «FAMILIA–MORAL–CULTURA. Lo que la sociedad comunista tiene que hacer con las relaciones familiares, morales y culturales en general es desfetichizar las relaciones correspondientes, es decir, liberarlas de todo carácter no-personal, no humano (en el matrimonio, por ejemplo, o en la esclavitud económica de los hijos respecto de los padres), y hacerles libres y puramente humanos». A lo que añadía críticamente: «El Manifiesto es muy oscuro sobre este punto, en particular, probablemente por el deseo de ser aceptable por los anarquistas, y en parte también por falta de elaboración del problema. Así, por ejemplo, el Manifiesto presenta al proletariado desligado del pasado cultural, como si no tuviera nada que ver con las conquistas conseguidas por la humanidad bajo el dominio de otras clases (piénsese, por ejemplo, la ciencia). Este es hoy un punto de discusión importante» [las cursivas de los pasajes críticos son mías].

Escrito en otoño de 1956, «Humanismo marxista en la Ora marítima de Rafael Alberti» es el primer texto que publicó en una revista teórica del PCE o del PSUC. Una historia paralela a la publicación del artículo ilustra también sobre el coraje y consistencia poliética del reciente militante comunista.

El texto, que apareció en el número 1 de Nuestras ideas, mayo-junio 1957, pp. 85-90,abría con estas palabras: «“Cultivo de las letras humanas” –es decir, de la historia en general– dice el Diccionario de la Academia que es “humanismo”. Pero “humanismo” quiere decir también cultivo de la humanidad del hombre vivo, presente. Y porque el pasado es parte de la raíz del hombre vivo y presente, también el “cultivo de las letras humanas” puede ser humanismo en un sentido serio». Cuando el cultivo de lo humano se hacía sobre la base de los principios de Marx, observaba el que fuera crítico literario, teatral y musical en Laye, hablamos de humanismo marxista.

Nuestras ideas estaba dirigida por Fernando Claudín, en colaboración con Manuel Azcárate Diz. El artículo de Sacristán apareció en el apartado «Crítica» con la firma «V. F.» La policía franquista encontró meses antes en el piso clandestino de un dirigente del Partido, en una de sus redadas anticomunistas, una copia del artículo con la firma «Víctor Ferrater», firma que Sacristán nunca utilizó. La policía pensó, sin exceso de reflexión, que Gabriel Ferrater, a quien detuvieron, era el autor del texto (por el «Ferrater»). El hermano del poeta, Joan Ferrater, le explicó lo ocurrido y Sacristán, sin consultar al partido como hubiera sido prudente, se presentó en las dependencias policiales de Vía Laietana, el mayor centro de tortura y represión del franquismo en Barcelona, declarando que era él, y no Gabriel Ferrater, el autor del texto. El poeta quedó libre y Sacristán, sobre el que se vertieron descalificaciones injuriosas poco después, quedó fichado por la policía barcelonesa, aunque no fue detenido.

Un texto representativo de las posiciones político-filosóficas del joven Sacristán lo encontramos en el apartado dedicado al marxismo en su artículo «La filosofía desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial hasta 1958». Apareció en un suplemento de la Enciclopedia Espasa de 1961. Algunas de las ideas de aquel joven marxista-comunista:

1. El marxismo, observaba, no era una filosofía en el sentido clásico y académico del término, tesis que mantuvo hasta el final de sus días. «Ya en el “joven Marx” se encuentran dos ideas concluyentes al respecto: primera, la idea de la historicidad de la filosofía, en el sentido radical de su posible “superación” en un determinado estadio histórico de la cultura que la haría superflua; segunda, la comprensión de la filosofía como un factor más –aunque de especial significación– en el proceso de luchas e innovaciones que puede llevar a ese estadio histórico».

2. Del concepto marxista de filosofía se desprendían dos campos temáticos principales: «la crítica interpretativa de la ciencia y de la práctica social, y la utilización de sus resultados para la formulaci6n teórica de un programa para la fundación de una sociedad y una cultura». Precisamente añadía, en línea con lo señalado en un artículo enciclopédico suyo de 1968 sobre «Corrientes principales del pensamiento filosófico», «podría definirse el marxismo como la formulación consciente de ese esfuerzo creador».

3. El marxismo de la posguerra se enfrentaba con el problema de superar anticuadas concepciones de la dialecticidad real como las supuestas «cuatro leyes» de la dialéctica. Para el joven Sacristán, mientras los problemas de la dialéctica de la naturaleza eran el punto crítico del marxismo en la posguerra, y el tema más sujeto a discusión de fundamentos, «en el campo de las ciencias sociales y humanas la influencia del materialismo histórico» se había extendido considerablemente durante este periodo. (No olvidemos que sus aportaciones sobre dialéctica están entre lo más singular de su marxismo).

4. Desde los primeros años de la posguerra, recordaba, se había iniciado una polémica en la que se reprochaba al marxismo ser infiel a su explícita afirmación de humanismo. Las críticas esgrimidas podían resumirse así: «1º, el marxismo no puede ser un humanismo porque determina económicamente al hombre; 2º, el marxismo no se comporta como un humanismo porque admite la violencia». Los argumentos marxistas contra esas críticas, desinformadas y mal intencionadas, los exponía Sacristán del modo siguiente: «1º, el marxismo no postula la determinación de la humanidad por factores económicos, sino que la descubre y aspira a terminar con ella; 2º, el marxismo no propugna la introducción de la violencia en la sociedad, sino que comprueba su existencia en ella en forma de instituciones coactivas de conservación de la estructura social dada, así como en formas espirituales, como la inculcación a los niños de las ideas morales, etc., representativas del orden social establecido».

5. La polémica tenía en el fondo una oposición entre los conceptos de libertad tradicional y la marxista: «mientras que el concepto tradicional de libertad se define negativamente –“libre arbitrio de indiferencia” o “nulidad” de la angustia existencial–, en la teoría marxista, libertad equivale a “desarrollo real de las capacidades del hombre”» (Sacristán escribiría años después un interesante artículo sobre la libertad para el seminario de Arràs de 1963 del PCE).

6. El entonces profesor de Fundamentos de Filosofía en la UB consideró a continuación tres pensadores marxistas: «J. D. Bernal se mueve inequívocamente sobre la tradición empirista y cientifista de la cultura inglesa; Gramsci recoge en su marxismo la constante humanística e historicista de la cultura italiana desde el Renacimiento y Vico, y Mao Tse-tung representa en el marxismo contemporáneo el proverbial sentido de lo concreto y de la mesura, característico de la tradición cultural y filosófica china».

7. Sobre John D. Bernal, sobre el que volvería en varias ocasiones, señalaba: «Si en su punto de partida crítico-epistemológico la posición de Bernal tiene mucho de común con la “prudencia” de los neopositivistas, en su desarrollo es, en cambio, la antítesis del inhibicionismo filosófico de aquellos: lo que Bernal llama la “fobosofía”, esto es, el temor o la aversión a implantar la racionalidad no sólo en los laboratorios científicos, sino también en toda la vida», una pretensión que también Sacristán hizo muy suya. Bernal, como también señalaría críticamente Einstein, veía en la inhibición filosófica neopositivista y en el irracionalismo (vitalismo, existencialismo, misticismo de científicos o filosofía a la Wittgenstein de la sentencia 7ª) que era coetáneo con aquélla, un fenómeno de desintegración cultural. «El científico que se niega a filosofar sucumbe a esas influencias irracionalistas del “ambiente espiritual de nuestro tiempo”, y, al final, acaba por establecer la “alianza impía” con las fuerzas que tradicionalmente se opusieron a una concepción científica del mundo, o bien se sume en la desesperación intelectual. En cambio, “para quienes entienden y ven nacer una nueva civilización de las ruinas de la vieja, el presente es una época de lucha y esperanza”» (En 1960 Sacristán escribió un artículo con el título «Tres notas sobre la alianza impía» que publicó en la revista teórica del PSUC, Horitzons (después Nous Horitzons), en el que desarrollaba las últimas consideraciones de este apartado).

8. Su reflexión sobre Gramsci, alguien digno de amor escribió en una ocasión: «Planteándonos la pregunta “¿qué es el hombre?” queremos saber (filosóficamente), no su estructura biológica, pues, si de eso se tratara, esperaríamos a tener resultados de la ciencia natural correspondiente, sino esto otro: “¿Qué puede llegar a ser el hombre? Esto es, si el hombre puede dominar su propio destino, si puede «hacerse», si puede crearse una vida”. Todas las filosofías habían fracasado hasta ahora en el tratamiento de esa pregunta porque habían considerado al hombre reducido a su individualidad. Pero, según Gramsci, la humanidad que se presenta en el individuo comporta tres tipos de elementos: primero, el individuo mismo; segundo, “los otros”; tercero, “la naturaleza”. El segundo y el tercer elemento son complejos».

El individuo no entraba en relación con los otros seres humanos y con la naturaleza mecánicamente, «sino “orgánicamente” (con los otros) y “no simplemente (con la naturaleza) por ser el mismo naturaleza, sino activamente, por medio del trabajo y de la técnica” (incluyendo en este último concepto también los “instrumentos mentales”, esto es, la ciencia y la filosofía)».

9. Una última precisión, añadía Sacristán, llevaba a Gramsci «a sentar una categoría –“anudamiento”– que hoy, post factum, constituye seguramente una de las respuestas doctrinales marxistas más precisas a la analítica existencial». «Centro de anudamiento» es, efectivamente, una categoría central también destacada por él en otras aproximaciones a Gramsci, especialmente, en su libro interrumpido El orden y el tiempo editado por Albert Domingo Curto.

En este punto, concluía Sacristán su comentario, podía considerarse ultimada la elaboración gramsciana del concepto de «naturaleza humana» de Marx: «Que la “naturaleza humana” es “el complejo de las relaciones sociales” [como ha dicho Marx], es la respuesta más satisfactoria, ya que incluye la idea de devenir… Puede también decirse que la naturaleza del hombre es la “historia”».

10. Sobre Mao Tse-tung: desde un punto de vista estrictamente técnico-filosófico, observaba, la obra de dirigente chino era de menor entidad que la de Gramsci, por ejemplo. Pero, por ser el marxismo una filosofía de la práctica, la obra del político y teórico chino era sumamente relevante para el desarrollo del marxismo en el siglo XX (No hubiera opuesto objeciones Domenico Losurdo a su comentario). «La noción gramsciana de filosofía, inspirada por la obra material de Lenin en Rusia, se centra en la tesis de que la construcción de una sociedad y una cultura es hecho “mucho más filosófico” que el descubrimiento de alguna irrelevante “originalidad”. De acuerdo con ello, la obra de Mao Tse-tung contendría la experiencia filosófica más importante del marxismo al filo de la segunda mitad del siglo XX». (No fueron muchas reflexiones complementarias de Sacristán sobre el dirigente chino en escritos posteriores).

Ese marxismo, este comunismo abierto y comprometido, es el que hará que Sacristán forme parte años después de una arriesgada manifestación barcelonesa en respuesta del asesinato de Julián Grimau; el que le permitió elaborar un texto tan decisivo para la formación de varias generaciones de universitarios y militantes obreros como «La tarea de Engels en el Anti-Dühring»; el que explica su apoyo a la Primavera de Praga y al reformismo democrático comunista de Dubček, condenando duramente la invasión de Checoslovaquia, y, en fin, el que subyace a la necesidad, a la urgencia, de un giro decisivo en la tradición tras la irrupción de la problemática ecológica, los límites del crecimiento, y la necesidad de un comunismo alejado de la abundancia, del consumismo despilfarrador, ideas estas últimas que pueden parecer actualmente sentido común crítico compartido por muchos, pero que en el momento que las formuló estaban muy lejos de serlo. No fueron pocas las críticas que se formularon contra sus innecesarias y pequeño-burguesas preocupaciones ecologistas.

Sin olvidar otros nombres (Claudín, Sánchez Vázquez) y otras aportaciones militantes (muchas de ellas anónimas, de trabajadores y trabajadoras con militancia heroica), la singularidad del pensamiento y acción del joven Sacristán fueron esenciales para la reconstrucción de una tradición, la marxista-comunista, que había sido en gran parte aniquilada y trasterrada tras la guerra civil. Recordemos que el primer libro con textos de Marx y Engels publicado legalmente en España durante el franquismo, en 1960 (aunque finalizado un año antes), fue traducido y prologado por él con el título Revolución en España.

Admitiendo los límites de la influencia de Sacristán en su propia organización y en el ámbito del marxismo español en general (su labor fue decisiva sobre todo en Barcelona y en ciudades obreras próximas), fue una suerte que uno de los nudos básicos de la recuperación de la tradición en nuestro país (hablo de España) le tuviera a él como uno de los protagonistas principales.

En 1963, el traductor de Labriola y Lukács dictó una conferencia con el título «Studium generale para todos los días de la semana». Sus palabras finales resumen el carácter del comunismo marxista por él defendido: «[…] la única manera de ser de verdad un intelectual y un hombre», dirá, «de lo que Goethe llamó la armonía, de la existencia humana sin amputaciones sociales, es una manera militante; consiste en luchar siempre, prácticamente, realmente, contra la actual irracionalidad de la división del trabajo, y luego, el que aún esté vivo, contra el nuevo punto débil que presenta entonces esa vieja mutilación de los hombres. Y así sucesivamente, a lo largo de una de las muchas asíntotas que parecen ser la descripción más adecuada de la vida humana. Lo demás es utopía, cuando no es interés. Esto, en cambio, es un Studium generale y hasta un vivir general para todos los días de la semana.»

Así fue su vida durante años, la vida de un comunista que influyó decisivamente en la lucha antifranquista y en la historia del marxismo y que nos enseñó en una reseña suya de 1966 a un ensayo del Garaudy marxista sobre Lenin que «era necesario de una vez dejar vivir a los clásicos. Y no se ha de enseñar a citarlos, sino a leerlos». También en su caso.

PS. A lo largo de 30 años, fueron numerosos y frecuentes los matices, las nuevas aportaciones y perspectivas, y los análisis enriquecedores con los que el autor de Sobre Marx y marxismo siguió abonando la tradición de la filosofía de la praxis.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.