Pero también la categoría vida nuda puede ser llevada a su límite, y luego, cuando el sujeto es orgánicamente fragmentado, simplemente es desbordada: el propio desarrollo de los dispositivos cataláxticos y de la racionalidad neoliberal pueden absorber esferas más profundas de la vida.

Introducción

Este ensayo incursiona en las posibilidades del concepto nuda vida propuesto por Agamben (2) para comprender los sentidos que adquiere la vida humana en el momento neoliberal de la colonialidad. También, en este mismo contexto, insinúa el rol activo de la técnica de mercado como dispositivo capaz de configurar un orden biopolítico y una subjetividad que, incoadas por el neoliberalismo, se han extendido en muchas sociedades latinoamericanas. Toda la discusión asume un lugar geopolítico de enunciación que busca relevar la relación centro-periferia y las condiciones sociopolíticas que han facilitado la violencia de los “unos” respecto de los “otros”, pero también, un lugar epistémico de enunciación por cuanto la asunción de la dualidadcartesiana que escinde razón de existencia, legitima ideológicamente tanto esa violencia como su reproducción al margen de todo control social. Se trata entonces de una multiplicidad de sujetos en conflicto permanente y separados por fronteras interiores que, en el devenir histórico, unas veces aparecen explícitamente como arreglos jurídico-políticos y en otras como fronteras invisibles que asoman bajo el manto de prácticas y costumbres dominantes. El concepto nuda vida nos guiará hasta su límite, pues, como veremos, bajo el momento neoliberal de la colonialidad, la incontrolable lógica del mercado puede ir más allá de aquel y exceder su contenido en el mismo acto en que abole al sujeto humano.

I. La colonialidad como categoría de una modernidad geopolíticamente situada.

El diálogo iniciado a fines de los años ochenta del siglo pasado entre los investigadores del sistema-mundo, los postcoloniales y los decoloniales, ha sido fructífero para inducir un cierto giro en la comprensión de la modernidad. Esta, mirada ahora desde la periferia, en particular desde América Latina y el Caribe, permite configurar una idea de Europa y de América como dos territorios de un mismo proceso en que la modernidad ya no es el paradigma único de comprensión ni de los acontecimientos ocurridos en los territorios y cuerpos conquistados ni del orden profundo que subyace a las coyunturas del mundo actual. En efecto, las investigaciones decoloniales han articulado una visión del devenir histórico que va de la conquista y el régimen colonial a las repúblicas constituidas a inicios del siglo XIX, que releva una continuidad histórico-cultural que muestra que la emancipación política no fue seguida por una emancipación del paradigma moderno europeo. En efecto, esa “liberación” fue inspirada y se hizo en nombre de ese mismo ideario europeo moderno, y por ello, el paradigma europeo seguirá reproduciéndose en y por medio de las nuevas instituciones de las novísimas repúblicas; el marco ideológico de fondo del régimen colonial no fue abolido por las revoluciones independistas ni tampoco por el curso del desarrollo republicano posterior.

Esta perdurabilidad es lo que los estudios decoloniales denominan la colonialidad y que nos permite comprender el proceso de modernidad como una conjunción histórica modernidad/colonialidad. Será la preeminencia de un cierto orden jerárquico dado por la racialización (Quijano, 2014), y la asunción de una razón determinada por el dualismo cartesiano y el desarrollo de las ciencias, las que configurarán lo que hemos llamado aquí la multiplicidad del ser donde no todos son tan iguales, aunque formalmente la modernidad así lo declara. La colonialidad perdurará y se reproducirá como “colonialidad del poder” y como “colonialidad de saber”, para sintetizarse luego, en la “colonialidad de ser” (Maldonado-Torres, 2007).

Lo que aquí se sostiene es que si la consolidación de las repúblicas en el siglo XIX o el desarrollismo el siglo XX, fueron momentos de ese devenir histórico, el neoliberalismo es el tiempo actual de la colonialidad y esta ha dado un carácter singular al capitalismo dependiente latinoamericano.

- La estructura de la gubernamentalidad colonial. Primera aproximación a la nuda vida.

Es posible adentrarnos en la idea de la colonialidad y su estructura recurriendo a los análisis sobre la constitución del poder que se hacen desde los propios territorios conquistados y colonizados: en particular recurriremos como base a las visiones de Dussel y Fanon. El primero, porque nos ofrece una aproximación ética que permite distinguir un “yo” y un “Otro” en tanto polos de una relación de conquista y resistencia, y el segundo, porque releva con fuerza inusitada la “experiencia vívida” de lo que es ser un condenado cuya existencia en el orden colonial queda por debajo de la “línea del ser”: el “negro”, reducido a la condición de “no ser”.

Dussel plantea que el sujeto que llega a América es el “´ego conquiro´, el yo conquistador [que] es el fundamento práctico del ´yo pienso´” cartesiano y que deriva de la experiencia práctica de dominación de otros pueblos (Dussel, 2011: 19). Es este sujeto el que confirma su yo imponiéndose como el agente dominante en la jerarquía del poder colonial. En el otro extremo, reducido a la inhumanidad, Fanon expone al condenado de la tierra, al damné, que, por debajo de la línea del ser, es puesto en el lugar de la negación absoluta (Fanon, 2009: 42). Y entre ambos, el indio, aquel habitante de América al que Bartolomé de las Casas concibe como hijo de Dios y por tanto humano, pero en un estadio de barbarie del cual sólo puede emerger cristianizándose (3).

Sobre esta base se estructura el orden biopolítico de mediados del siglo XVI en las indias. En poco más de cincuenta años se va consolidando una estructura de relaciones de dominación entre conquistadores e indios – los actores del trauma de la conquista- y más tarde, entre conquistadores, indios y esclavos negros, partícipes del régimen colonial de producción. Se trata de un todo articulado por un sistema de relaciones de poder entre el ego conquiro y el indio, entre aquel y el damné, y entre indios y negros. Pero también, aunque de una manera más difusa por lo menos hasta mediados del siglo XVI, entre el conquistador y los “no sometidos”, conectados por una guerra latente o abierta pero permanente: el ego conquiro sabe de ellos, pero aún no conquista sus territorios ni sus cuerpos, y ellos, en resistencia mantienen su identidad – su “yo”- y defienden las fronteras interiores que delimitan las tierras que habitan.

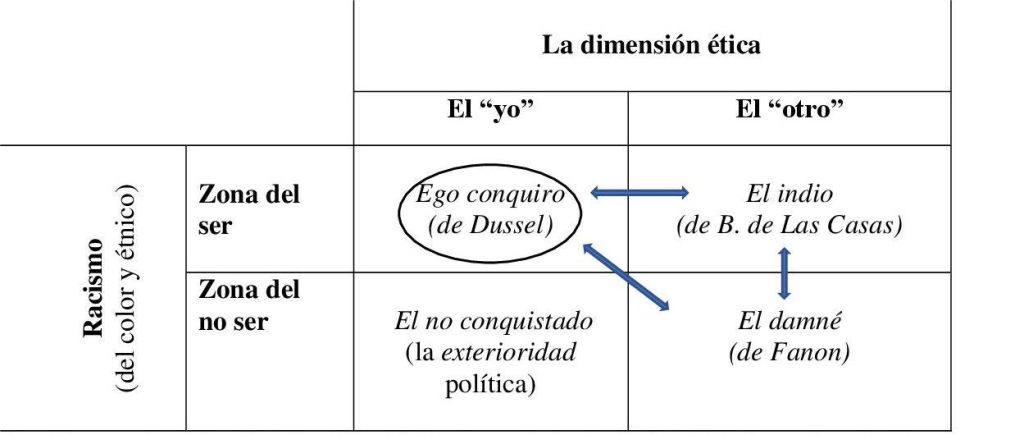

El Cuadro 1 resume esta configuración del ser, de su multiplicidad – no de su unidad como si se tratara del Uno– combinando la entrada ética propuesta por Dussel con la línea del ser propia del racismo sugerida por Fanon. Mirada desde el “yo ser”, es decir, desde el ego conquiro, es posible hacer comprensivo el orden biopolítico, el lugar político-cultural de cada sujeto, que se consolida en la América española de fines del siglo XIV.

Cuadro 1: Multiplicidad del ser colonial en la América española en el siglo XVI.

Nota: El centro de gravitación del poder está indicado por el círculo; desde ahí debe leerse el cuadro. Fuente: elaboración propia.

Este panorama de multiplicidad del ser colonial nos permite plantear una primera aproximación a la idea de la vita nuda en la colonialidad, la cual podrá ser objetada por cuanto las categorías políticas de Agamben son desarrolladas y aplicadas en el contexto de un estado en forma organizado como un estado constitucional. Es cierto: lo que hay en América Latina a mediados del siglo XVI dista con mucho de los Estados del siglo XVIII europeos y mucho más de los Estados post primera guerra mundial, no obstante, mirando con atención, en el orden colonial ya están puestas las figuras del soberano y el poder. Y aunque no sea posible de hablar de un estado de excepción – por cuanto no rige el estado de derecho liberal-burgués ni el derecho constitucional- la condición de interdicto que afecta a ciertas poblaciones nada puede envidiar al homo sacer romano, figura clave en la reflexión de Agamben (4). En efecto, aun cuando a los indios se les reconozca su condición humana y ostenten ciertos derechos, es decir, estén por arriba de la línea del ser, de todos modos, son “inferiorizados”, son una “otredad” encomendada al “yo conquistador”. Si hubiera una línea continua entre zoé y el bío, los indios estarían más cerca del zoé aunque no completamente reducidos a esa condición. Ni que decir del negro, ese no ser, que como esclavo llega a las plantaciones como pura bestia de trabajo; para el Estado y el papa, el damné no tiene alma y es una otredad cuya vida debe ser enunciada como pura naturaleza: como zoé.

Naturalmente, indios y esclavos no pueden considerarse unos interdictos por excepción como el homo sacer romano, pues su condición de inferioridad (indios) y de no ser (negros), es un estadio jurídico estructural no excepcional, pues es el modo en que estructuralmente se constituye el orden colonial fundado en la categoría raza. Si extrapolamos el concepto de Foucault, podríamos decir que se trata de una gubernamentalidad colonial, es decir, una administración de poblaciones fundada en una racialización diferenciadora al amparo de un entramado de leyes instrumentales (“tácticas”) dictadas por el conquistador.

- 500 años después: El momento neoliberal de colonialidad/modernidad. Segunda aproximación a la vida nuda.

Siguiendo la línea argumentativa de más arriba, podemos ahora situarnos en el presente: a medio milenio de la fundación del orden biopolítico colonial y a poco más de doscientos años de la independencia que reconocemos como dos siglos de “colonialidad”. En este trayecto histórico, el capitalismo dependiente ha pasado por diversos momentos, configurando, sobre la base de diversos regímenes de acumulación y con mayor o menor sincronía estructural, las correspondientes instituciones políticas, sociales y culturales. Uno de estos momentos es el neoliberalismo que emerge sobre la crisis del patrón desarrollista de fines de los años sesenta del siglo pasado. Inicialmente, aparece como un puro proyecto económico, pero prontamente se muestra en plenitud: como un nuevo orden político-social y cultural. El continente, sobre todo en el cono sur, entre los años setenta y ochenta – ex post crisis de la deuda externa-, iniciará un ciclo de contra revoluciones neoliberales, unas más tempranas como el caso de Chile (5) y otras más tardías como Argentina o Brasil.

En este devenir de casi medio siglo –desde los años setenta al presente- las reformas estructurales económicas y culturales cambiaron no sólo las formas de reproducción y fuentes de legitimidad de las relaciones de poder sino también a los propios actores del entramado social. Los principales países se han incorporado de una manera singular a la nueva fase del sistema mundo, y en función de ello, han cambiado su estructura económica y consecuencialmente su estructura de empleo. El efecto más inmediato ha sido el cambio en la estructura de las clases.

En estas décadas en muchos países de la región han desaparecido segmentos completos de la industria y el comercio a la par que el gran capital criollo se ha desarrollado al amparo de su transnacionalización principalmente rentista. Como contracara, franjas completas de ocupaciones tradicionales han desaparecido y sustituidas por empleos precarios en los sectores de comercio mayorista, servicios, transporte y comunicaciones. Esto se ha traducido en una mutación de la propia clase trabajadora que ya en nada se parece a la clase obrera clásica típica del siglo XX.

Esta radical mutación, sin embargo, ha ocurrido, salvo excepciones, en el contexto de un crecimiento continuo desde los años noventa del siglo pasado en adelante, lo cual ha permitido una integración masiva y permanente al comercio y consumo mundiales del empresariado y sus manangers, o al consumo y el crédito internos de las nuevas cohortes de trabajadores. Y dado que se ha tratado de un cambio estructural, tal inclusión ha redundado, principalmente en los países con más tradición urbana e industrial, en cambios ostensibles en la subjetividad tanto del empresariado como de los propios trabajadores que, alejados de la vieja estética de la clase obrera minera-industrial, crecientemente se auto conciben como la “nueva clase media”.

Pero el éxito económico y cultural del nuevo patrón no ha estado exento de conflictos. En primer lugar, el carácter rentista – aprovechamiento de ventajas naturales y ambientales- del patrón de acumulación ha enfrentado recurrente y sistemáticamente al capital con los pueblos originarios cuyos territorios y recursos son invadidos y esquilmados. La lucha de resistencia de los pueblos indígenas frente al capital transnacionalizado, a diferencia de las luchas de los trabajadores, ha sido radical y atravesada por la racialización. En segundo lugar, el crecimiento rentista se ha combinado con aumentos sistemáticos de las tasas de explotación de la fuerza de trabajo, efecto directo de la flexibilización del mercado de trabajo y/o de la reorganización industrial vía fragmentación productiva (subcontratación). Estas condiciones han hecho que el mercado de trabajo se transforme en un mecanismo reproductor de la desigualdad, e incluso, del empobrecimiento para segmentos de ocupados precarios, pero nunca o casi nunca, en medio de movilidad social ascendente. Esta situación ha estimulado la emergencia de una masa flotante de braceros, campesinos, migrantes y juventud entrante/reentrante al mercado del trabajo que ha generado condiciones propicias para la lumpenización por abajo.

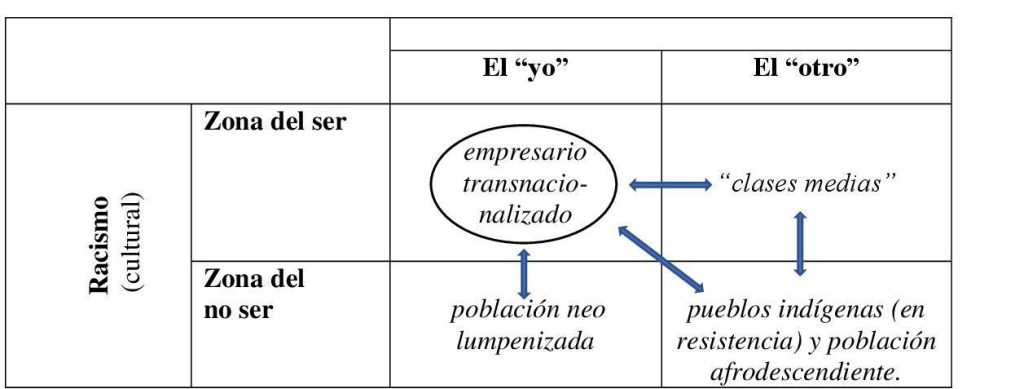

Este proceso que podríamos llamar la gubernamentalidad neoliberal, ha ordenado las poblaciones de una forma bastante singular. Hoy, en el neoliberalismo el ego conquiro se viste de empresario transnacionalizado, el player de las grandes ligas del sistema mundo, mientras la fuerza de trabajo de los principales países lo hace con los cínicos ropajes de unas “nuevas clases medias”. Mientras la burguesía monopólica del desarrollismo devino en empresario cosmopolita, la clase obrera que era su contraparte devino en pura categoría estadística sin densidad subjetiva, calificada como tal sólo por las agencias de marketing según el tramo de ingreso y la canasta de consumo.

Por otra parte, por bajo la línea del ser, en momentos en que el racismo vuelve a manifestarse abiertamente con las migraciones masivas, los “indios” de hoy despliegan como ayer “malones”, resistiendo al capital en defensa de sus territorios, sus recursos y su identidad cultural fortalecida al liberarse de la etiqueta de campesinos. Entre todo, una masa urbana informe que sin referentes utópicos pero investida de un narcicismo extremo (un “yo” acentuado), remedo mediocre de las maras, circula entre el autoempleo y la delincuencia. No se trata del bandolerismo social de inicios del siglo XX, sino de una población incluida subjetivamente en el mercado, pero objetivamente excluida de la vida legal, una masa que comienza a crecer del microtráfico y de toda la estructura de empleos de la economía delincuencial.

Cuadro 2: Multiplicidad del ser en la América Latina del siglo XXI(principales países urbanos y de tradición industrial).

Nota: El centro de gravitación del poder está indicado por el círculo; desde ahí debe leerse el cuadro. Fuente: elaboración propia.

El Cuadro 2 muestra con claridad que en el orden biopolítico neoliberal hay un locus de la “ciudadanía”, es decir, para los actores ubicados por arriba de la línea del ser y que pueden participar en plenitud de la vida de la polis (de la política), y que si no lo hacen, simplemente ejercen sus prerrogativas pues, a fin de cuenta, como afirma Friedman, son “libres para elegir” (Friedman, 1980:10). En este orden racializado, sin embargo, los excluidos de facto – que no de jure– de ese locus de la política, aunque no del mercado, son, en primer lugar, la población afrodescendiente y los pueblos indígenas. La primera, con menos capacidad de resistencia en tanto tal, pervive en los márgenes, mientras la segunda, sólo puede acceder a ese locus en la misma medida en que renuncia a su condición de nación otra; en caso contrario, si insiste en la apertura de un locus político propio, es desechada o reprimida. En segundo lugar, una masa heterogénea que vive en condiciones de precariedad –con déficits en sus medios de vida – y expuesta a una lumpenización latente, a la que ingresa episódicamente y/o con la cual limita cotidianamente. En ambos casos, se trata de sectores expulsados del locus “ciudadano” situación que en el mundo liberal equivale a una expulsión bajo la línea del ser. Estos “no ciudadanos” de facto, los habitantes de las “sociedades abiertas”, son referidas por Butler: “[…] hay ‘sujetos´ que no son completamente reconocibles, y hay vidas que no son del todo – o nunca lo son- reconocidas como ´vidas’” (Butler, 2017:17).

De nuevo en un continuum entre zoé y bíos, el orden neoliberal pone a las “clases medias” más cerca del bíos y a los pueblos indígenas, afrodescendientes y masas lumpenizadas más cerca del zoé. En el caso de los segundos opera la racialización cultural y/o la discriminación clasista; unos, indios terroristas, u otros, negros y mestizos pobres, delincuentes o flaites. Y en el caso de “las clases medias”, los hijos del mercado y del libre emprendimiento, opera la integración material e ideológica por el consumo y el crédito. Es cierto, manifiestan cierto malestar con su lugar en la escala distributiva de placeres, pero se trata más bien de expectativas desproporcionadas más que de un desacuerdo con el modelo, por ello bien vale denominarlas “aspiracionales”.

La gubernamentalidad neoliberal al relevar el valor de la libertad individual por sobre toda otra consideración, es decir, por sobre otros valores como los derechos sociales, impone un cierto estado crítico en que escinde forma y contenido. En efecto, los derechos sociales (vivienda, salud, educación, medio ambiente limpio, etc.), son condición de toda vida civil, de la vida ciudadana, y es solo esa vida ciudadana la que puede aspirar a ejercer efectivamente el derecho a la libertad. En consecuencia, si el orden biopolítico, aun reconociendo los derechos políticos, no garantiza los derechos sociales, es decir, aquellos que permiten vivir la vida como ciudadano, entonces el derecho a la libertad se ha vuelto pura formalidad dado que su titular está inhibido de ejercerlo. O para decirlo de otro modo ¿qué importan la libertad de emprender y los derechos políticos a un famélico?

Diríamos, con Agamben, en una situación de este tipo lo que hay es una condición mucho más cercana a la vida nuda pero, ahora sin Agamben, diríamos que la vida nuda aparece no como consecuencia de un Estado de Excepción sino producto de un Estado en forma, un Estado que se desresponsabiliza de la “cuestión social”, es decir, se desentiende de su tarea de garantizar las condiciones mínimas de reproducción de la vida para los segmentos “precarizados” de la población. En América Latina no sólo se trata de segmentos significativos de la población negra, de los migrantes o de los desplazados por conflictos internos, sino también de los pobres y pobres extremos o indigentes que abundan en las grandes ciudades latinoamericanas (6).

Mirado así el asunto, en esta segunda aproximación, nos encontramos con una situación en que un Estado en forma en su momento neoliberal, produce un orden biopolítico en que ciertas franjas de la población quedan expuestas a una condición potencial o efectiva cercana a la vida nuda. Y esta condición no resulta de una suspensión de derechos que pone a los sujetos en un purgatorio jurídico. Pero sí, como se ha dicho, la libertad y los derechos políticos se vuelven pura forma por cuanto sus titulares carecen de capacidades objetivas y subjetivas para ejercerlos, entonces las categorías de Agamben permiten una analogía mayor. Primero, podemos reafirmar que la proximidad a la vida nuda se origina en condiciones estructurales que perduran, y segundo, que esta proximidad se verifica no en un Auschwitz como experiencia concentracionaria sino en un territorio sometido y copado por la lógica de la ocupación, como una franja de Gaza. Allí ningún derecho se ha suspendido porque nunca hubo ningún derecho: la vida y la muerte son situaciones de hecho y no de derecho. Y sabemos que todas las grandes ciudades o las zonas rurales o selváticas de América Latina, tienen cada una su Franja de Gaza: una zona donde la vida y la muerte penden de un hilo.

I. El neoliberalismo exacerbado y el mercado total (7). ¿Más allá o más acá de la vida nuda?

Pero podemos estirar aún más la cuerda: incursionemos tanto en la superficie como en los bajos fondos del orden biopolítico neoliberal cuando el mercado se vuelto total. En la superficie, se verifica un orden que funciona, que funciona y perdura porque algún nivel de naturalización en sentido literal ha logrado: sentido literal porque los propios cuerpos son portadores de los parámetros y algoritmos de ese orden. Sólo por esa condición, los cuerpos (y los cerebros) son el medio por el cual ese orden se reproduce espontánea e infinitamente. Pero, por otra parte, en los bajos fondos, es fácil advertir que los mercados no sólo pueden ser un espacio hábil para el crimen sea por la actividad o sea por las mercancías que en ellos circulan, sino también porque su propia lógica propicia el crimen y la perversidad misma. Y puestas, así las cosas, entonces, preguntarse por el sentido que tiene la categoría nuda vida en estas condiciones se vuelve clave. En lo inmediato, para indicarnos el destino ineluctable de toda vida y tal vez ella no sea sino otra manera de nominar ese momento sin Dios que hizo temblar a Heidegger (8), o bien, estirando más la cuerda, simplemente sirva para mostrar que la realidad actual la desborda.

- El individuo de mercado o la descualificación del sujeto. El ser como máquina biológica.

Desde Adam Smith se ha supuesto que el orden de mercado – su equilibrio- es resultado inintencionado de miles de acciones de intercambio entre sujetos que se conducen según sus propios fines. Así también en Hayek y su catalaxia (Hayek, 2015: 87). Mientras Smith con la parábola del carnicero aconsejaba una ética individual, tal vez un poco ruborizado por cuanto la virtud pública derivaba de móviles egoístas, para Hayek no hay pudor, incluso para impugnar cualquier corrección de vicios públicos apelando a bondadosas consideraciones igualitaristas; estas no harían más que distorsionar el orden natural de los mercados libres. Entre el liberalismo de Smith y el de Hayek hay una distancia sideral; mientras uno intenta deshacer las trabas semifeudales, él otro trata desmontar el Estado del bienestar y toda regulación restrictiva de la libertad, de la libertad de mercado.

El sujeto paradigmático de mercado es un individuo libre, propietario y que se conduce racionalmente intentando maximizar su bienestar personal. Cualifica las mercancías según sus preferencias y/o la rentabilidad de la inversión en cada una. Para este homo economicus los objetos materiales, inmateriales o servicios personales que adquiere son una exterioridad, unos medios de los cuales se sirve para realizar sus fines. Hasta antes del consumo, de su uso, le son indiferentes en sí mismos pues en la circulación mercantil son sólo valores, valores de cambio, no valores de uso.

En el umbral del neoliberalismo exacerbado, sin embargo, de súbito todo se vuelve mercancía y por tanto todo circula como valor en mercados multiplicados. En ese umbral comienza la paradoja del ser neoliberal: una conectividad que, desarrollada como nunca antes, lo vuelve cada vez más dependiente de todos, pero a la par cada vez más insular en medio de una atomización (individuación) creciente. Todo se vuelve exterior y cualitativamente indiferenciado pues la métrica del valor es la cantidad; solo nuestro ego y su capacidad pensante nos salva de la indiferencia reinante y nos otorga una aparente relación privada con las cosas; un espacio de virtual soberanía en un mundo cosificado en el cual, lo sepamos o no, somos sólo cosas para otros seres también reducidos a cosas. (Debord, 2015: 52-53).

En este mundo de cantidades vivimos; es el mundo del valor, del espectáculo. Y si bien no se sabe si somos o no felices, aunque la angustia y la violencia latentes parezcan decir lo contrario, lo que sí se sabe es que somos eficientes; lo ratifica el hecho que nos reproducimos.

Pero nos reproducimos en un sin sentido. Por ejemplo: entro a una pizzería estándar, hago la fila y enfrentado al trasero de una pantalla, el joven dependiente pregunta mi nombre -por cierto, no por intimidad ni empatía- luego por el combo 1, 2 o 3 de mi preferencia, y sobre la marcha, en una mecánica secuencia interactiva, me ofrece por $1.500 otros ingredientes, por $800 unos “palitos de ajo”, por otros $800 un litro y cuarto de bebida, o bien por los mismos ochocientos, unos vasitos de helado…. Después del ritual me siento a esperar se vocee mi nombre. Es el mismo guión para los que me precedieron y será el mismo para los que sigan, y así todo el día; es el formato del negocio… Si no fuera por la efectividad de la transacción – yo compré y el vendió- se diría que es un diálogo de sordos. Y lo es.

Un murciélago es capaz de atravesar un bosque utilizando su radar; para él todos los obstáculos detectados fuera de su res extensa deben eludirse y lo hace con eficiencia. No sabe – ni le importa- si se trata de un arrayán o un pino, si es bosque nativo o producción silvícola; lo que importa es que es un bosque y lo cuantifica con su métrica sensorial. Del mismo modo recorro a paso rápido el paseo Ahumada desde Alameda a Plaza de Armas en pleno lunes a las 13:30 horas; eludiendo el gentío no tropiezo con nadie y llego a la hora a la plaza; no me encontré con nadie, aunque en realidad no vi (reconocí) a nadie ni nadie me vio (reconoció). Lo mismo pasó al subir al metro y luego en la conexión modal cuando subí al bus: ni siquiera vi al conductor ¿Tendrán todavía choferes estos buses?

En el bosque humano que habitamos son indistintos unos y otros; sabemos cómo atravesarlo, pero incapaces de reconocer sus matices. Cada vez más interconectados, cada vez más incomunicados. Si no fuera por la contaminación acústica, sería un revival del cine mudo. La sociedad ya no es una malla de relaciones sociales sino una estructura reticular de interacciones vacías de sentido. Y si la riqueza de la vida está dada por la multiplicidad de las relaciones sociales, en estas circunstancias, la vida se ha vuelto pobre, pobre extrema. Ni la condición de precariedad que reclama Butler para conjurar la vita nuda es suficiente: sí, es cierto, requerimos ser asistidos, y en realidad lo somos muchas veces, pero casi nada de esa asistencia es plena de sentido; por el contrario, es la pura mecánica de la asistencia como la pura mecánica de las interacciones. En el extremo: en el internet de las cosas, “mi soledad y pobreza son otra cara de una vida hecha pura desnudez. No hay Estado de Excepción por lo cual debo estar más acá de la vita nuda, pero este estado de derecho, sin embargo, exacerba mi libertad “liberándome” de los otros, separándome crecientemente de los otros; soy libre propietario de mis cosas, pero reducido a una entidad biológica envuelta en un capullo de la matrix, como diría cualquiera de las hermanas Wachowski.

- Cuando el mercado es peor que un Estado de Excepción. El ser descuartizado.

El 5 de julio de 2019 CIPER, un centro de periodismo investigativo se refería nuevamente al caso de las violaciones de los derechos de los niños al cuidado del Servicio Nacional de Menores, SENAME (9). Señalaba esta vez, además, que tanto la jefatura superior de la policía civil (PDI) como el fiscal jefe de la Fiscalía Nacional, ambas instancias superiores del Estado chileno, en un notable abandonado de funciones habían ignorado el informe redactado por funcionarios respecto de 240 de los 241 centros del SENAME, investigados por petición de un fiscal regional, hacia un año atrás (10).

El informe reseñado por CIPER señala que sólo en el año 2017 se verificaron 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños; estos se componían de 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores.(PDI, 2018: 225 y ss.).

El origen de este informe era consecuencia de una investigación de 1.313 muertes de menores ocurridas entre los años 2005 y 2016. Una verdadera tragedia en tiempos de paz. Para tener una idea de la magnitud recordemos que el Informe Rettig reconoció oficialmente 2.130 casos de víctimas mortales por violaciones de los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, los 17 años de Estado de Excepción bajo Pinochet. En cambio, los 1.313 menores del SENAME, mueren en 12 años bajo condiciones de paz y vigencia de las instituciones democráticas. Para decirlo sin filtro: la democracia en menos tiempo, al 2106, ya había cobrado un 61,6% de las vidas que la dictadura cobró en todo su periodo. ¡Que duda hay que las instituciones funcionan!

Por cierto, ni todas las víctimas del SENAME ni todas las de la dictadura han sido aún completamente contadas, pero las del SENAME siquiera, como afirma Butler (2006:45 y ss.), han sido objeto de duelo: “son vidas que no cuentan como vidas” y no merecen ser lloradas.

Pero eso no es todo. Según lo ha denunciado por el diputado René Saffirio, las muertes han continuado entre el 2017 y la actualidad, y lo más escalofriante, es que muchos de los cuerpos no han sido hallados. El mismo y otras fuentes han deslizado una posibilidad mucho mas perversa que una pura negligencia funcionaria:

«Es extraño qué habiéndose investigado 878 muertes de un total de 1.313, no haya formalizaciones, no haya responsables(…) No se sabe qué ocurrió con ellos ni siquiera sabemos dónde están sepultados sus cuerpos … si no sabemos dónde están sepultados .. tampoco podemos pedir que se exhumen sus cuerpos porquepodemos, razonablemente, pensar que esos cuerpos también fueron materia de tráfico de órganosque no ha podido acreditarse por la opacidad con que se ha actuado en esta investigación» (11).

Y si detrás de las muertes de los niños, niñas y adolescentes del SENAME efectivamente se oculta el tráfico ilegal de órganos ¿Cómo entender esto?

En primer lugar, imaginándonos una organización criminal compleja; un entramado en que participarían funcionarios del Estado y personal del sector privado, en particular de las cadenas médicas. Un complejo en que, por el lado de la oferta, se requiere no sólo contactar al demandante sino también disponer de una infraestructura ad hoc para raptar el cuerpo continente y extraer, conservar, transportar y entregar oportunamente el órgano, y deshacerse de los residuos. Y por el lado de la demanda, un comprador y/o receptor con medios suficientes para acceder al oferente y a una red que garantice un trasplante y tratamiento óptimos. Todo por cierto clandestinamente, aunque lo más probable, bajo algún manto legal al amparo de las cadenas clínicas formales y los equipos médicos respectivos.

En segundo lugar, imaginándonos un mercado perversamente singular no sólo por lo que se transa (retinas, corazones, riñones, etc.), sino también porque sus propietarios originales son forzados a “donar” sus órganos, expropiados por terceros cuyo móvil, como en todo mercado, es el interés propio. Es la industria de la muerte de unos para la vida de otros: para los que lucran (el expropiador) y para los que, por su condición privilegiada, pueden aspirar a burlar la muerte a diferencia de aquellos que aguardan un trasplante según el lugar que ocupan en listas de espera infinitas de los hospitales públicos.

¿Pero cuál es el significado profundo de toda esta técnica cataláxica?

Algo espeluznante. En este mercado no se transan esclavos para el trabajo o para servicios sexuales; tampoco niños para adopciones ilegales ni es trata de personas ni “de blancas”. Tampoco se asesina y se hacen desaparecer los cuerpos para inducir terror como en las dictaduras de los años setenta y ochenta del siglo pasado, o se mutilan los cuerpos para escribir en ellos el poder de mi fratria como interpreta Segato los crímenes de Ciudad Juárez (Segato, 2016: 80-81). Es algo peor; algo que no se puede pensar y en ese mismo acto reflexivo evaluarlo. Aun así, arriesguemos la palabra.

Los expropiados en esta lógica ni siquiera son considerados zoé pues sus cuerpos son simples soportes transitorios de un órgano viviente a extirpar que es el que interesa. Es el ser descuartizado que desaparece como tal al fragmentarse en órganos vendibles y los deshechos y residuos. Esta figura excede a la vita nuda misma pues el ser ha cesado de ser una totalidad viva susceptible de ser reducida a una condición animal. Por el contrario, es menos que animal; es pura y simple biomasa de la cual una fracción de ella importa.

Aquí, las muertes no resultan de ningún orden biopolítico ni de una estrategia de gubernamentalidad o de Estado de excepción alguno. Ni siquiera de un necro-poder (Mbembe, 2011: 46 y ss.) que quisiese administrar la muerte a través de una violencia destructiva. No.

Estas muertes resultan como simple consecuencia práctica de una racionalidad de mercado llevada a una zona en que la cosificación se ha vuelto total. Los expropiados circunstanciales transitan más allá del umbral de la vida nuda pues son comprendidos como continentes de piezas vendibles en el mercado de órganos y no de un mercado de seres. Sus muertes no interesan en sí y no tienen ningún significado ni como víctimas, ni como chivos expiatorios o medios simbólicos de terror y poder, pero además en ningún sentido son tampoco aptos para ser sacrificados. Sus vidas no sólo valen nada porque han cesado como sujetos políticos y habitan el limbo de la excepción, sino principalmente porque serán reducidos a piezas y partes orgánicas, y a fin de cuentas, ninguna sociedad ofrece a sus dioses trozos de cuerpos sino guerreros, doncellas o carneros completos. Sus muertes son una pura circunstancia que exige el formato del negocio. Incluso más: los traficantes y el entramado participante requieren que estas muertes pasen inadvertidas, que nadie reclame sus nombres ni sus cuerpos; que el silencio y la penumbra las cubran pues no se desea se conozcan ni como muertes ni como desapariciones. Es la condición de sustentabilidad de la red comercial y de la inversión.

Este mercado, como dispositivo técnico de la necro-economía, resulta más cruel que el propio Estado de Excepción, más perverso que cualquier campo y que cualquier concepción biopolítica, pues no sólo asesina sino también viabiliza el lucro con partes y piezas humanas extirpadas de cuerpos trozados. Por ello, aquellas vidas manufacturadas con seres residuales de seguro, amén del olvido, despliegan una densa bruma para ocultar las muertes y los desechos de aquellos que les sirvieron como proveedores de tiempo agregado.

I. Conclusiones.

¿Qué queda entonces de la vida nuda como categoría de inteligibilidad de la condición contemporánea? Mucho y poco.

Mucho porque nos ha servido para esbozar una interpretación geopolítica de la trayectoria del orden político-social de América Latina desde su momento colonial hasta el neoliberalismo del siglo XXI. En efecto, el continuum imaginado desde el zoé al bio, ayuda a comprender la condición de cada una de las clases y sectores sociales que surgen de la combinación entre la línea del ser y la distinción ética. En el caso de la estructura de relaciones consolidada hacia fines del siglo XVI, el orden jerárquico nos indica que la población esclava, los damné, están en el polo de la vida nuda, habitan como “no seres”, la “otredad” cuya vida no es sacrificable porque siquiera son reconocidos como humanos, son el homo sacer colonial. Los indios, sin embargo, se alejan de la negritud, pero nunca como para conformar la elite biopolítica dominante; no están maduros para ese lugar y deben ser preparados, cristianizados. Lo importante es que este orden racializado no emerge de un Estado de Excepción, de una ruptura de un Estado en forma. Mas bien esta “excepción” es característica del orden colonial y perdurará, bajo la gubernamentalidad colonial, hasta el advenimiento de las repúblicas de inicios del siglo XIX.

Un análisis similar con el orden neoliberal del siglo XXI. Aquí la estructura de poder del capitalismo dependiente, especialmente de los países con mayor desarrollo industrial, permite distinguir la multiplicidad del ser con actores – clases y sectores sociales- diferentes que se configuraron sobre la base de los actores del siglo XIX. Aquí, la condición más cercana a la vida nuda queda reservada para las poblaciones indígenas y afrodescendientes, mientras los sectores de trabajadores vestidos de “clases medias”, se ubican como una “otredad” por arriba de la “línea del ser” e integrada bajo condiciones más benignas al orden biopolítico. Y al igual que en caso anterior, la proximidad a la zoé no se origina en condiciones jurídicas de excepción sino, en este caso, por déficits de los medios materiales e inmateriales de vida (precarización) que se requerirían para ejercer la libertad; su falta hace superfluo cualquier reconocimiento como ciudadanos libres.

En ambos casos, sin embargo, un sector goza de la vida plena y dirige el orden biopolítico por medio de diferentes dispositivos gubernamentales. También, en ambos, se distingue un sector heterogéneo que si bien está sub-alternizado, forma parte de las masas que ejercen micro soberanías en espacios liberados – como en las fronteras mapuches del siglo XVI al XIX-, o bien, en las zonas de actividad marginal y/o de la criminalidad.

Pero también la categoría vida nuda puede ser llevada a su límite, y luego, cuando el sujeto es orgánicamente fragmentado, simplemente es desbordada: el propio desarrollo de los dispositivos cataláxticos y de la racionalidad neoliberal pueden absorber esferas más profundas de la vida. En las sociedades más desarrolladas, como hemos mencionado, es posible imaginar un horizonte hacia el cual se mueven el neoliberalismo y su lógica de acumulación.

En una primera aproximación, se puede imaginar una tendencia objetiva y subjetiva que descualifica a los sectores subalternos – aunque no exclusivamente, pues el espectáculo los incluye a todos-, que los empobrece en proporción directa al empobrecimiento de unas relaciones cada vez más estandarizadas. Estos hijos del neoliberalismo exacerbado logran reproducirse con eficiencia, pero debilitando la semántica social de su vida, extraviando el sentido de vivir salvo el placer mecánico que les ofrece la dinámica del mercado. Para ellos, por decirlo de algún modo, la vida no está desnuda en tanto déficit de medios, es nuda porque está vacía; por sus prácticas repetitivas paulatinamente se degradan sensorial, emocional y cognitivamente de modo que, por decirlo de algún modo, su vida sigue un guión escrito para biomasas de alma débil.

En una segunda dirección, es plausible llevar la racionalidad y la lógica de los mercados a campos más obscuros en que aparece la posibilidad del uso de dispositivos letales, pero para ningún fin político o socio-político, sino para la acumulación privada. Una necro-economía que requiere de la muerte, pero no trafica con ella. Aquí, como hemos dicho, la muerte aparece como una circunstancia que no interesa como tal, sino que se recurre a ella porque no hay otra forma de acceder partes humanas requeridas por el mercado. Esta espeluznante posibilidad – denunciada para el caso de los niños del SENAME- hace que los cuerpos sólo sean continentes físicos de las partes que interesan (algunos órganos), es decir, es muerte para el descuartizamiento. Los expropiados son reducidos a órganos y desechos, y por esa condición, quedan más allá de la vida nuda. Este desbordamiento de la categoría, un resultado práctico de la racionalidad de mercado permite afirmar que éste puede ser más perverso y más cruel que un Estado de Excepción.

RA 18-07-2019

NOTAS:

1. Este ensayo fue redactado en julio de 2019 a propósito de un seminario dictado por el profesor Sergio Rojas denominado: “Nuda vida: la condición contemporánea”, impartido ese mismo año en la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.

2. Principalmente en Agamben (2016: 18 y ss,).

3. Se trata del famoso debate teológico entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés Sepúlveda en torno a si los indios de América eran o no seres humanos. La Junta de Valladolid se realizó entre los años 1550 y 1551. Para Ginés Sepúlveda, estos pueblos sin religión, y consecuencialmente sin alma, no podían ser considerados hijos de Dios y, por tanto, tampoco seres humanos.

4. El homo sacer es el sujeto en condición de vida nuda, es decir, “a quien cualquiera puede dar muerte pero que es a la vez insacrificable” (Agamben, 2016:18).

5. Como se sabe Chile ha sido paradigmático. El experimento chileno arrancó de los escombros dejados por el golpe de Estado de 1973 y se extendió hasta inicios de los años ochenta; luego sobrevivió a una severa crisis mundial recurriendo a ajustes heterodoxos, y ya entrada la década de los años noventa, se vistió de democracia al cuidado de una coalición de ex golpistas y franjas de la izquierda conversa. Su última etapa – la pax neoliberal como la denomina Gaudichaud (2015)- ha sido exitosa pues, a pesar de las numerosas contradicciones propias de su madurez, aún mantiene incólume las bases político-institucionales, económicas e ideológicas del credo neoliberal.

6. Según CEPAL en 2018 en América Latina (considerando 18 países): 182 millones de personas estaban en condición de pobreza y 63 millones de aquellas en condiciones de pobreza extrema (CEPAL, 2019:21).

7. El concepto “mercado total” es de Hinkelammert (Hinkelamert 1987:167 y ss.)

8. Esta es la sensación que transmite Heidegger al referirse a la “ausencia de Dios” en el diálogo con un periodista del diario alemán Spiegel (Heidegger, 1996).

9. Véase https://ciperchile.cl/2019/07/05/jefatura-de-la-pdi-y-fiscalia-nacional-entramparon-durante-meses-el-dramatico-informe-sobre-abusos-en-el-sename/, acceso el 11 de julio de 2019.

10. Según la PDI en el año 2018 la población residente estable y permanente en esos 240 centros era de 6.844 personas más 594 en condiciones de pre-egreso. PDI (2018: 170).

11. Véase https://www.t13.cl/noticia/nacional/saffirio-pide-renuncia-larrain-y-desliza-hubo-trafico-organos-caso-sename, acceso el 16 de julio de 2019.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Agamben, G. [2014], Estado de Excepción. Argentina, Adriana Hidalgo Editora.

Agamben, G. [2016], Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia, Pre-Textos.

Butler, J. [2006], Vida precaria. El poder del duelo y la violencia. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Butler, J. [2017], Marcos de guerra. Valle del Maipo: Ediciones Sátira,

Castro-Gómez, S. y Grosfoguel, R. (comp.) [2007], El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Colombia: Universidad Central y Pontificia Universidad Javeriana.

CEPAL [2019], Panorama Social de América Latina, 2018. LC/PUB.2019/3-P. Santiago.

Chile, Ministerio del Interior [1991], Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Reed. La Corporación, Santiago: Andros Impresores.

Debord, G. [2015], La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre-Textos.

Dussel, E. [1993], Hermenéutica y liberación. En Apel, Ricoeur, Rorty y la filosofía de la liberación. Guadalajara, Universidad de Guadalajara. (Leído 08-07-2019 en http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20111218055353/7.cap6.pdf).

Dussel, E. [2009], Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión. Madrid: Editorial Trotta.

Dussel, E. [2011], Filosofía de la Liberación. México: FCE.

Fanon, F. [1972], Los condenados de la tierra. México: FCE.

Fanon, F. [2009], Piel negra, máscaras blancas. Madrid: Ediciones Akal SA.

Friedman, M. and Friedman, R. [1980]: Libertad de Elegir, Tomo I. Barcelona: Folio.

Gaudichaud, F. [2015]. Las fisuras del neoliberalismo chileno. Trabajo, crisis de la “democracia tutelada” y conflicto de clases. Santiago: Tiempo Robado Editoras y Quimantú.

Grosfoguel, R. [2012], El concepto de “racismo” en Michel Foucault y Franz Fanon: ¿teorizar desde la zona del ser o desde la zona del no ser? Tabula Rasa Nro. 16, enero-junio. Bogotá, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Hayek, F. [2015]: Nuevos estudios de filosofía, política, economía e historia de las ideas. Segunda edición. Madrid: Unión Editorial.

Hayek, F. [1995], Camino de servidumbre. España: Alianza Editorial.

Heidegger, M. [1996], Entrevista con el periódico Spiegel. Madrid: Tecnos (mimeo proporcionado por el profesor Sergio Rojas).

Hinkelammert, F. [1987], Democracia y Totalitarismo. Costa Rica: DEI.

Hinkelammert, F. [1995], Cultura de la Esperanza y Sociedad sin Exclusión. Costa Rica: DEI.

Hinkelammert, F. [1996], El Mapa del Emperador. Costa Rica: DEI.

Lander, Edgardo (ed.). [2000], La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO.

Maldonado-Torres, N. [2007], Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. En Castro-Gómez, S. y Grosfoguel, R. [2007].

Mbembe, A [2011], Necropolítica. España: Editorial Melucina.

PDI [2018], Informe Análisis del funcionamiento residencial en centros dependientes del Servicio Nacional de Menores. Santiago: PDI/Fuerza de Tareas Sename.

Quijano, A. [2014], Colonialidad del poder y clasificación social. En Quijano, A. [2014], Cuestiones y horizontes. Antología Esencial. Buenos Aires: CLACSO.

Segato, R. [2016], La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficantes de sueños.

Imagen, Pixabay